2016年3月18日

慰安婦報道で大きなダメージを受けた朝日だが、そこから起ち上がっていろいろ努力してきたと思う。だけど、鹿児島の川内原発のモニタリングポストをめぐる最近の報道を見ていると、再生はまだまだだなあと感じてしまう。

経過を追うとこういうことだ。まず、14日付朝刊一面トップで、「避難基準線量 半数測れず」「川内原発30キロ圏「モニタリングポスト」」という見出しの記事が掲載された。

福島原発事故のあと、大事故が起きたら5~30キロ圏内の人は、モニタリングポストで測った放射線量が毎時20ミリシーベルトが1日続いたら1週間以内に、毎時500ミリシーベルトに達したら即時に避難することになった。その基準にもとづき、川内原発の5~30キロ圏内には48台が設置され、再稼働に至っている。

朝日の記事は、「モニタリングポストのうち、ほぼ半数が事故時の住民避難の判断に必要な放射線量を測れないことがわかった」「22台は毎時80ミリシーベルトまでしか測れず、すぐに避難する判断には使えない」とするものだった。

しかし、放射線量を測るには、主に低線量を測るものと、主に高線量を測るものとの2種類が必要だそうで、500ミリシーベルトを測れないものがあるのは当然のことだという。封筒に貼る郵便切手を決めるためには、体重計では無理で、軽いものしか測れないスケールを使うのと同じ原理だ。

だから、この記事はおかしいという声がすぐにあがることになる。私の回りでも、知り合いの朝日新聞の記者にすぐに知らせた人もいる。

ところが、朝日はそういう声を聞いて検証するのではなく、翌15日、同じ内容を社説に書くことになる。一記者のスクープ(=勇み足)を新聞社の公式見解にしてしまったのである。

さすがに原子力規制委員会も黙っておられず、15日に「平成28年3月14日朝日新聞朝刊の報道について」という見解を発表した。「それぞれの検出器の測定範囲を踏まえ、低線量率から高線量率までカバーできるように、各検出器を組み合わせて地域の実情に応じた配置」をしているというものだった。同委員会の田中俊一委員長は、16日に記者会見をして、「立地自治体や周辺の方たちに無用な不安をあおりたてたという意味で犯罪的」とまで発言したそうだ。

これに対して朝日新聞は、17日、社会面で長めの記事を掲載した。見出しは四つもある。「規制委、本社記事を批判」「川内原発周辺の放射線量計」「本社、避難の判断指標重視」「高線量用の配備数に着目」というもの。

この記事が意味不明である。少なくとも反論になっていない。「高線量用の配備数に着目」して、それをもっと増やせという記事なら、何の問題もなかったのだ。ところが朝日の14日の記事は、「22台は毎時80ミリシーベルトまでしか測れず、すぐに避難する判断には使えない」という記述でも分かるように、低線量率を測るの検出器は避難のためには無用だ(言葉は悪いけど)といわんばかりのものだったのだ。

17日の記事は、その問題には何もふれていない。両方が必要だという見解には口を閉じたまま、「高線量用の配備数に着目」したと強調するだけなのである。

だから、原子力規制委員会は、この記事についても見解を発表した。「原子力規制委員会における審議や原子力規制庁の見解も引用されていますが」としながら、「現時点における線量計の設置が、緊急時の防護措置がとれないかのような誤った解釈を招きかねない」と重ねて批判をしている。

この見解について、本日の朝日が取り上げている。短い記事。

モニタリングポストがどうなっているかは、周辺住民の重大な関心事である。その問題を記者が追いかけるのは当然である。その過程で勇み足があるのも理解できる。高線量用のものが足りないというなら、キャンペーンすればいい(するべきだ)。

しかし、問題になっているのは、高線量用が足りないから増やせという記事だったからではない。低線量用のものでは避難の判断ができないと明確に書いていたからだ。そうならば、その記事の中心点についてどう考えるのか、それを言わない限り信頼は生まれない。

間違った記事が出ることはあるのだ。どの新聞にもある。慰安婦問題の教訓は、そういう間違いを犯したときに、それをどう受けとめ、検証するべきかということだった。

「強制連行ではなく強制性が問題だ」とする論調に対して、論点をずらしているという批判が強かった。「強制性が問題」なのは認めるとしても、じゃあ「強制連行のほうは総括できているのか」という批判だった。

今回、「高線量の問題だ」として、低線量のことに目をふさいでいるのは、似たような感じがするのだが、どうだろう。杞憂であってほしいけれど。

2016年3月17日

昨日に続き、編集中の本の話題を。「両国元外交官・大学生の提言」がサブタイトルです。表紙はまだ検討中のものなので流出させないでくださいね。

この私のブログでは、中国を批判することはあっても、褒めることはまずありません。それは、批判すべきことのほうが多い国だという現実の反映でしょうが、そうやって批判の多い国に対する批判をためらっていると、日本の左翼は中国と同類だと思われてしまって、退潮傾向から脱することができないという判断から来るものでもあります。

以前、朝日新聞の幹部と飲んでいたとき、「朝日は中国を批判しないと右翼からバッシングされるけど、ちゃんと批判しているんだけどなあ」とぼやいていました。だけど、中国シンパと思われている勢力は、ちゃんと中国を批判しているという程度ではダメで、批判しすぎるくらいでちょうといいと思うんですよ。

まあ、それは本日のテーマではないので、本の話題に。著者の陣容がまずすごい。丹羽宇一郎前中国大使をはじめ、「元外交官の提言」というタイトルにふさわしいと思います。

くわえて注目してほしいのは、「大学生の提言」に関わる問題です。この本、日本の4大学、中国の4大学の学生が集まり、日中関係をどう打開するかというテーマで話し合った記録なんです。

昨年、名古屋外国語大学(知らなかったけれど、亀山郁夫さんが現在の学長です)が、そういう討論会をやることを決め、外務省などの後援を得て実施されたのです。現在の日中関係のもとで、そういうことが必要だと自覚し、実際にやり遂げることがすごいと思います。

その場で、元外交官3人が講演したわけです。お互いの国をよく知る人のものだから、中国のどこが問題で、日本のどこが問題でということが、実際の外交活動の経験にもとづき、リアルに語られています。

学生の討論もすごいんです。予定調和でない討論というか、節度はあるんですが、「お前の国は問題があるよね」という率直な議論がされています。その上で、どう関係を改善していくか話し合っているわけです。

結局、こうやって本音の討論をくり広げていくしかないんでしょうね。職場でも地域でも大学でも。

名古屋でやったのは、1970年代はじめ、ピンポン外交と呼ばれましたが、中国が名古屋の世界卓球大会に始めて参加して、日中関係を改善する機会になったという歴史があるからなんです。高校生で卓球部に所属していた私も、名古屋に見に行ったんですよ。なつかしい。

2016年3月16日

福島にしばらく行っていた上に、来月納品する本を3冊も抱えているので、ブログにまで手が回りません。今月は23日から、内田樹先生、石川康宏先生と「マルクスの旅」で日本を離れるし、いま仕事しないと、大変なことになっちゃいます。

日本に帰ってきても忙しいのは同じ。その旅行を『若者よ、マルクスを読もう』のパートⅢにしなければなりません。5月と6月にも2冊ずつ予定されているし、選挙の結果が出る8月には、小林よしのりさんとの対談本を出そうと思っているし、いったいどうなるんでしょうか(7月に本を出したいという著名な研究者が本日、2人も新たに出現したし。普通なら断るけれど、一つはアメリカの大統領候補のサンダース論、もう一つはマルクス『資本論』の新たな解明の本だと聞けば、意欲が湧いちゃうし)。

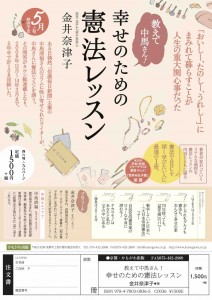

ということで、他の問題を考える余裕がないので、本日は、まさにいま仕事している本の紹介です。『教えて中馬さん! 幸せのための憲法レッスン』。

表紙そのままをチラシにしているんですが(まだ案の段階です)、それだけで雰囲気というか、中身が伝わっちゃうでしょ。若い女性に買ってもらうための憲法の本です。

チラシを見ていただければ分かりますが、著者の金井奈津子さんは、「おいしー、たのしー、うれしー」の「3C」女性だったんです。いまでもそれは大事なことだと思っていらっしゃるでしょうが。

でも、「信濃毎日新聞」主筆だった中馬清福さんのコラムを偶然見る機会があって、グサッときたわけです。中馬さんといえば、朝日新聞論説主幹として有名だった方ですが、その後、請われて「信毎」にいったんですよね。私にとっては、安全保障の構想を確固として持っている(専守防衛の)平和主義者として尊敬の対象です。

そういう著者が、中馬さんに憲法のレッスンを受けながら(幸せですよね)、5年半で108回もの連載記事をタウン紙に書くまでに至ったわけです。それだけですごいことだと分かります。

今回の本は、その連載そのものではありません。連載の核心部分(中馬さんのレッスンの内容)を丁寧に盛り込みながら、著者が納得し、変わっていく過程を書いたものです。

ある方から、これを本にしないかと電話があって、とにかく著者にお会いしたのが2月。そしたら、5月の憲法記念日までに出したいというんですよ。普通、そういう無茶なお願いは聞き入れませんよね。

だけど、読みもしないで断るのもつれないので、とにかく半分くらいできていた原稿を預かりました。そして、目を通しました。

その時点で出版することを決めました。なぜかというと「深い」本だったからです。

常識的にいうと、そういう経過でできた本って、素人にも分かりやすい本というのが「売り」になるでしょう。この本にもそういう要素があって、素人に売りたいわけです。

しかし、読んでみて感じたのは、すごく「論理的」な本だということでした。私にとっては、いくら文章がくだけていても、漢字が少なくても、論理的でない本は読みづらいです。読み進むことができません。

この本は、著者が納得していく過程と、著者を納得させたレッスンの内容が一体となっていて、分かりやすさと深さの両方がブレンドされています。憲法記念日には、上品なサーモンピンク系ベージュ色で書店に並んでいますので、是非、手に取ってみてください。

2016年3月15日

注目されていた京都3区の衆議院補選は、民主党の候補者が単独で出て、共産党は自主投票でしたね。「野合」しなかったというんでしょうか。

率直に言って、これからもこういうことがあるでしょう。だって、日常的な共闘の積み重ねがなく、というかそれどころか敵対し合ってきたのに、いくら大事な法案とはいえ全国レベルで1回共闘したからといって、突然、全国どこでも共闘するって、あり得ないと思います。

とくに京都の場合、先月の市長選挙でも対立していたわけです。戦争法案に際しては、共産党も民主党の福山さんなんかも大事な役割を果たしましたが、共闘をつくりだすための努力は双方にありませんでした。

「自衛隊を活かす会」の柳澤さんが、民主党の候補者である泉健太氏にも、九条の会にも呼ばれた実績があるのです(戦争法案の問題で)。だから、選挙共闘はどうあれ、せめて運動レベルで共闘がならないかと少しだけ動きましたが、問題にもなりませんでした。

自主投票というと、一般的な受け止めは、中途半端ということになるでしょうね。なぜ共闘できないんだという声もあるでしょうし、なぜ協力を求められてもいないのに候補者を出さないんだという声も出てくるでしょう。

大事だと思うのは、自主投票するにせよ、どういう方向に進むのかという目標をもって、それにふさわしい行動をすることです。そして、目標はやはり、戦争法の廃止とアベ政治の退場なのでしょう。

「自主投票」ということで思い出すのは、高知県知事選挙です。91年に橋本大二郎氏が出馬し、自民党と共産党の候補を打ち破って当選したのですが、その次の選挙だったでしょうか、共産党が「自主投票」という態度をとりました。

そういう態度をとるって、当時も、共産党にとってはめずらしいことでした。橋本さんの実績を見て、推薦するまではできないけれど、対立候補を立てるという選択をするほどではないと考えたのでしょうかね。

しかも、そういう態度を表明するに当たって、記者会見に臨んだ共産党の県委員長は、「自分は橋本さんに投票する」と述べたそうです。自主投票といっても、かなり支持する気持ちがあったのだと思われます。その後、橋本さんと共産党は、かなり蜜月という感じになりました。そういう思惑を秘めた自主投票だったわけです。

そうじゃなくて、誰も支持できないけど、自分でも候補者が出せないから自主投票という対応をする場合もあります。とくに目標もなく、何かを意欲的に働きかける意思もないような場合です。

今後、いろいろなケースが出てくるでしょうから、自主投票のありようにも注目ですね。はい。

2016年3月14日

福島ツアーは昨日終わりましたが、まだ東京にいます。本日、おふたりの著者とお会いしなければなりませんので。

5年目になった3.11の福島イベントとツアーですが、出版社の仕事とは関係なく始めたものです。だから1回目は参加費も自前でした。

だけど、やってみると、「これは本にしたい」と思う内容をつかむことができます。その意味では、出版の仕事とつながってきます。だから、2回目以降は、会社が後援する形にしましたし、私も堂々と出張旅費を請求できるようになりました。

今回は最初から、子どもの放射線被ばく問題は本にしなければならないと考えていました。だから、それにふさわしい方をお呼びして、お話もしてもらいました。予想通り(予想を超える?)話を伺って、あとは口説き落とすだけです。福島詣でをしなくっちゃ。

もう一つ、是が非でも本をつくらなければならないと思った分野があります。福島の将来構想ですね。

いま、どんどん帰還政策が進められています。その是非は脇において、帰還を前提として考えてみても、なかなかきびしい事態が待ち受けています。

要するに、帰りたいと願い、実際に帰ってくるのは高齢者中心です。若い人はほとんど帰ってきません(帰ってこない理由としては、放射能問題というより、まだ福島にある原発への恐怖とか、暮らしが成り立たないことが大きいみたい)。

だから、帰還政策が進んでも、福島の浜通は高齢者の街みたいになってしまいます。それで5年、10年、20年と時間が経ってしまうと、再び誰も住まない街になってしまいかねないのが現実です。

どうするんだろう、どうすればいいんだろうと考えていたら、またもやいつものガイド・三浦広志さんがニコニコと言っていました。『福島のおコメは安全ですが、食べてくれなくて結構です。』の三浦さんです。

一言で言えば、「福島を高齢者夢タウンにしよう」というものです。もとの居住者だけでなく、高齢者が暮らしやすい街をつくって、福島県内はおろか日本全国からどんどん高齢者を呼び寄せようというものです。

「それは楽しそうだけど、やはり若者は来ないじゃないですか?」と聞いんです。そしたら、そうじゃないんですよ。

「高齢者はだんだん足も動かなくなるし、介護が必要になってくる。高齢者の数が多いから、必要とする介護労働者の数も半端じゃない。だから、全国から介護に携わる若者も福島に来てもらうんです」ですって。

全国的には、介護労働者の仕事が大変で、やめたりする人も多い。だけど、「福島の再生なくして日本の未来はない」というのが国策だから、福島の高齢者を支える介護労働者には、復興費用で十分な手当をするわけです。「福島に行けば充実したそれなりに豊かな暮らしを送れる」というふうにするわけです。

いやあ、ちょっと暗くなっていた気持ちが、ずいぶんと回復しました。まあ、福島で介護労働者が定着するようになれば、その経験が日本全国に活かせるかもしれませんね。内容は精査するとして、夢のある構想が必要だと感じます。そんな本も求められると感じて帰ってきました。