2016年3月4日

辺野古での新基地建設をめぐり、政府と沖縄の双方が裁判所の和解案を受け入れることになったのは、政治的には大きなできごとだと思う。話し合いをせず問答無用で突っ走ることが政府の計画にも支障を来すという判断をしなければならないほど、政府の側も矛盾を抱え込んでいることが示された格好だろう。

ただ、話し合いを再開するとしても、政府の態度が変わらないわけだから、どこかの時点で工事を開始するだろうことも見えている。参議院選挙を前にあまりに強権的にやっていると、選挙の結果にも否定的な影響が出るという判断もあっただろうから、盤石の体制で参議院選挙を闘うための戦術という見方もできる。

しかし、いずれにせよ、時間ができたことに疑いはない。辺野古の新基地建設を止めさせるには、日本全土でその世論が高まることが不可欠だ。この問題を参議院選挙の争点にして、日本の安全保障のためにも辺野古の新基地建設は不要だという世論の構図をつくらなければならない。

ただ、野党の統一候補問題が前進しているといっても、辺野古の問題は難しい。何と言っても民主党は鳩山さんが変心して、辺野古移設に変わった経緯があるから、野党の一致点にはなりにくい。「話し合いをせずに強行するのはやめよ」程度の一致点にしかならない。辺野古反対という世論は、それを望む人々の独自の運動が不可欠なのだ。

5月に沖縄基地問題で2つの本を出す予定だけれど、まだまだだろうなあ。沖縄問題を全国の世論にするために、どんな主張が求められていて、そのためにはどんな本が必要なのか、真剣に考えないとダメだよね。

「自衛隊を活かす会」の沖縄企画も、この秋にやりたい。「抑止力を考えたら辺野古しかない」というのが鳩山さんの言葉だったし、いまの自民党政権も同じだ。だから、沖縄で企画をする場合、「抑止力に替わって誰もが納得しうる安全保障の対案はこれだ」みたいな企画になるだろう。さて、どうするか。

2016年3月3日

本日は午後から新大阪へ。著者である大学の先生と打合せ。

その仕事の続きで、話題は革命論へ。これって、いつかは自分でも挑戦したい分野だ。

日本共産党が資本主義から社会主義への移行を「革命」と呼ばなくなって久しい。これは衝撃的な変化だったが、私の周りでは、あまり話題にならなかった。

変化の根拠となっているのは、レーニンの有名なテーゼである。「革命とは権力の移行」という、あのテーゼ。

昔は、資本主義においては独占資本が権力をにぎっていて、社会主義では労働者階級が権力をにぎるとされていた。こうして権力の移行があるので「革命」と呼ぶのが当然とされてきたわけだ。

しかし、日本共産党は、資本主義の枠内における民主主義革命の段階で権力が人民に移行すると考える。そして、社会主義になって労働者階級が権力をにぎっても、人民権力の枠内なので、「革命」と呼ぶにはふさわしくないということなのだ。

ただ、そういうことになると、資本主義の枠内における革命というのは、いったどの時点でのことかという難しい問題が生まれる。人民が権力をにぎるって、どういう状態のことなんだろう。

共産党のいう民主主義革命というのは、現在では、民主連合政府の樹立をもって開始されるということだから、その段階で人民が権力をにぎるのだろうか。しかし、それ以前の段階では独占資本の代表者が権力をにぎっていて、民主連合政府になったら人民が権力をにぎるって、かなり機械的な理解になるだろう。

また、そういうことになると、いま共産党が提唱している国民連合政府というのは、人民の権力と何の関係もないのかということになる。共産党は、安保法制廃止の市民運動を捉えて「市民革命」と呼んでいるのだから、「革命とは権力の移行」という見地からして、国民連合政府の段階で、部分的であっても何らかの権力の移行が行われると考えていることになる。

さらに、主権在民とそれを選挙で貫くための仕組みである普通選挙権があり、どんな政府であれその選挙を通じて生まれているわけだが、それだけでは人民が権力をにぎっているということにはならないのか。あるいは、民主党政権ができたときも、権力の移行というのは1%もなかったのか。

よく、日本では主権在民といっても自分で闘いとったものではないから、成熟度が低いといわれる。だからまだ独占資本の代表者が権力をにぎっているのだと。

それを認めるとして、では、主権在民を自分で闘い取った国では、すでにかなりの程度で人民権力が確立していると言えるのだろうか。もちろん、どの国にも独占資本は存在しているわけだが、それと人民権力の関係をどう理解したらいいのだろうか。

いずれにせよ、主権在民のない国では、どうひねくり回しても権力が人民のものになることはないのだから、そういう見地で中国を見ると何が言えるのだろう。中国ではまだ「革命」さえ起きていないということだろうか。革命だと捉えるなら、どの権力からどの権力への移行だったのだろうか。

こういう問題にすっきりと決着を付けたいな。そうじゃないと、どうも力が湧いてきません。

2016年3月2日

出張が長引いています。本日中には京都に戻りますけど。

昨日の夜は、東京書籍の方とお会いしていました。教科書で有名な出版社ですけど、再就職の依頼とかではありません。そんな仕事、できないし。

東京書籍は、内田樹さんと釈徹宗さんの『聖地巡礼』という本を出しているんです。いろいろな聖地を訪れ、お二人で語り合うという趣向の本。聖なるものにふれて、そこで感じることって、やはりあるんでしょうね。お二人が語り合うと、また格別です。

今月23日から、内田樹さんと石川康宏さんとご一緒して、マルクスの旅をやるって言ったでしょ。それが差し迫ってきたので、同じような趣向の本を出している方にお会いして、いろいろ経験を伺うのが目的でした。

いやあ、思いがけないことが、いろいろと起きるんですね。海外で失敗したら取りかえしが付かないから、相当準備しないといけません。

まあ、ただ、お二人が(くわえて池田香代子さんまで)9日間も一緒に語り合うわけですから、取り越し苦労なのかもしれません。東京書籍の方も、「1冊では収録しきれないかもしれませんね」と励ましてくれました。がんばります。

それと、思いつきですけど、来年は「レーニンの旅」をやろうと思っています。ロシア革命100周年でもあるし、社会主義に未来があるのかを考える旅って、いいんじゃないでしょうか。

レーニンが亡命し、『国家と革命』を書いたフィンランドにも行きます。ここには、世界で唯一の「レーニン博物館」もあるんですって。

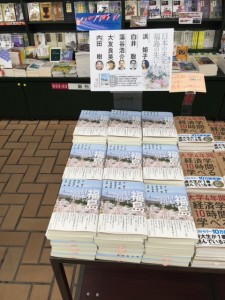

以上のこととは関係ないですけど、下の画像をご覧ください。弊社の東京事務所の近くにある三省堂書店の神保町本店です。すごいでしょ。

書店からの注文が相次いで、何と初刷り7000部でした。でも、増刷を重ねることによって、『福島が日本を超える日』を早く実現したいです。

これに続いて、『沖縄が日本を倒す日』も出します。早く出して、『福島が日本を超える日』と並べたいな。

2016年3月1日

放送法をめぐる高市総務相の発言が波紋を広げている。抗議し、撤回を求める声が強い。

それは当然のことだと思う。だが、私に言わせれば、いま大事なのは、高市さんの発言を逆手にとって、放送の自由を実際に実現することだと思う。

高市さんの発言の核心は、「政治的に公平であること」と定めた放送法の違反を放送局がくり返した場合、電波法に基づき電波停止を命じる可能性に言及したことである。しかも、放送局が流すいろいろな番組の総体が公平というだけではなく、個別の番組にも公平さが求められると述べた。そして、「行政が何度要請しても、全く改善しない放送局に何の対応もしないとは約束できない。将来にわたり可能性が全くないとは言えない」と述べたわけだ。

ただ同時に、高市さんは、「私が在任中に(命令を)出すとは思えないが、事実に照らして、その時の総務相が判断する」とも指摘した。自分ややらないだろうが、将来の大臣の手を縛らないという発言だった。

それならば、政権批判をする番組は、いま集中的につくらなければならないと思う。高市発言それ自体の批判でもいい、南スーダン自衛隊の駆けつけ警護でもいい、消費増税でも何でもいいから、個別の番組で徹底的にとりあげ、政権を批判するべきである。

思い切った番組作りをすることを実践しない限り、放送の自由を確かなものにしていくことはできない。「在任中に命令を出さない」と言っている大臣のもとで思い切った番組がつくれないようでは、その後の大臣のもとではよりつくりにくくなるはずだ。いま実践しておけば、のちの大臣が何かしようとしても、「あの時、こんな番組は大丈夫だった」という実績ができるだろう。

メディアがそういう方向で努力すべき分野は、もっと存在する。例えば特定秘密保護法もそうだ。

安倍首相は、法案審議の際、メディアの報道の自由を侵害することはしないと、くり返し答弁した。それなら、メディアがやるべきことは、特定秘密に接近し、国民の利益にとって大事だと判断したら、果敢に報道することだろう。

その結果、政府から弾圧を受けることがあるかもしれない。しかし、それを通じて、安倍政権が通した法律の問題性が浮き彫りになるわけだ。

そういうことをやるのがメディアだと思うんだけど、どうなんでしょ。メディアのなかにいる人の努力を注目していきたい。いまは危ないという人が多いんだけれど、いまできないと、ずっとできませんよ。

2016年2月29日

昨日は仙台で、「憲法九条のもとで自衛隊の在り方を考える2.28仙台緊急集会」に参加。柳澤協二さん(元内閣官房副長官補)、谷山博史さん(日本国際ボランティアセンター代表理事)、泥憲和さん(元三等陸曹)とともに、主題にそって議論してきました。

もともとこれって、3月に施行される新安保法制の最初の発動がこの11月、南スーダンPKOに派遣された自衛隊に「駆けつけ警護」任務への付与だという流れになったのがきっかけでした。11月からということになると、ローテーションの上で派遣されるのは東北方面隊になることがほぼ確実で、何か仙台でしなければと思ったわけです。

11月なんだから、盛り上がりを考えると、9月頃でも良かったんです。だけど、安倍首相が「駆けつけ警護」任務の付与を5月から11月に先延ばししたのは、7月の参議院選挙を前に問題を起こすと選挙結果に影響を及ぼすからだと言われているんです。

ということは、参議院選挙に何らかの影響を及ぼす取り組みができれば、安倍さんの思惑を打ち砕けるということですよね。東北はどこも一人区ですから、もしこの取り組みが野党統一候補の実現に影響を与えられるなら、安倍さんも困ることになるでしょう。だから、1月の札幌企画に続いて連続的にやるのはきつかったんですが(柳澤さんだって、前日は佐賀で講演して、飛行機で仙台まで来るというタイトな日程)、2月に開催することになったんです。

でも、「自衛隊を活かす会」は、都道府県に支部があるわけでもなく、仙台で何かしたいと思っても、先が見えない。そこで、フェイスブックだけでつながっている仙台の弁護士さんに相談したら、あれよあれよという間に、この企画が決まった次第です。

しかも、主催者が、「野党共闘で安保法制の廃止をめざすオールみやぎの会」。タイミングよくそういう会ができて、野党統一候補の実現をめざす運動と連携することになったのです。つまり、ネット時代だから、面識がなくてもこんな取り組みができるよねということではなく、同じようなことを願う人がいろんなところにいて、真剣にがんばっていると、かつては考えられなかったことが実現するということですよね。

しかもしかも、本当に統一が実現したところがすごいと思います。昨日の企画、最後に民主、共産、社民の代表が登場し、3月2日に選挙協定を結んで統一候補が実現するんだってことが報告され、拍手喝采でした。

いやあ、安倍さんが参議院選挙に勝とうと思って、「駆けつけ警護」を11月に伸ばした結果、東北の一人区で全敗し、「安倍政治退場の引き金になった」みたいなことになったら、すごいですね。がんばらなくちゃ。