2016年2月26日

本日、午前中、大阪港の近くへ。連合関係の組合員に安全保障問題を講義するため沖縄から来ている方とお会いするため。

用件はもちろん沖縄基地問題。「さよなら安倍政権シリーズ」に加える1冊だ。すでに6冊を出したが、あと4冊が進行中で(沖縄以外に労働問題、少子化対策、国家緊急権)、合計10冊のシリーズになる予定。5月に出そろって、参議院選挙で安倍政権に対峙するつもりだけど、多少は役立つだろうか。

沖縄問題は、基地の重圧から抜け出すという面と、安全保障をどう構築するかという面と、その両面から考えないと、うまくいかないと思う。翁長さんが日米安保を認めているように、安全保障という面から見ると、本土はもちろんだが沖縄でも日米安保を容認する声が多い。

日米安保を容認するということは、軍事の有用性を認めることでもある。そうなると、目の前にあるのは、軍事優先という安倍路線だから、世論もそちらに傾きがちである。そうならないためには、日米安保も認め、自衛隊も認めた上で、どういう安全保障政策を提示するのかがないと、世論の多数を獲得できないと感じる。

もちろん、1冊の本でそれを提示しきることは無理でも、やっていかねばならないことだ。今後、沖縄問題は重大で複雑な局面に入っていくと思われるが、本土の多数が沖縄の声を支持する状況をつくるためには、やはり多数が支持する安全保障の代案が必要だ。

これから午後は、新大阪駅まで戻ってきて、いまや日本のほとんどの人が知ることとなった韓国の時の人とお会いする。以前から雑誌その他で対談することも企画されていたのだが、慰安婦問題をめぐるあまりの騒動のなかで、どの企画も頓挫したまま。

現在、慰安婦問題は、とりわけ韓国のなかでもっと議論が展開されなければならない状況になっている。そこに少しでも関与して、意味あることができるのか。いろいろ話し合ってきたい。

2016年2月25日

(会社のメルマガに投稿しました。以下、全文)

もうすぐ5年目を迎えますね。みなさにとって、この5年は、長い時間だったでしょうか、短かったでしょうか。

弊社の出版物に関心がある方ならご存じのように、この5年間、日本を変えるという意気込みを持って、3.11関連の本をたくさんつくってきました。5年目を迎える今年も、そこに変化はありません。

3.11があって、「これで日本が変わる」と思った人も少なくないでしょう。反原発の市民運動があれだけ盛り上がり、すべての原発が稼働を中止し、市民運動が掲げた目標が実現するかもしれないという、踊るような気持ちになった人もいたことでしょう。

ところが、目の前の現実の政治は、それと逆行しているように見えました。自民党政権が復活し、しかも安倍晋三氏が首相となり、原発を重要なエネルギーと位置づけ、世論と逆行する政治を推し進めました。にもかかわらず、国政選挙では自民党が連戦連勝し、そして、秘密保護法の成立、集団的自衛権の閣議決定、戦争法成立と、やりたい放題が続きます。

出版業界そのものは、この間、大きく変化しました。最初の1、2年は、原発問題をはじめ雨後の筍のように本が出版され、どの本屋に行っても関連本が山積みでした。しかし、3年、4年と経つにつれ、本屋の震災・原発関連コーナーは廃れていき、現在は、3.11の前後であっても、大型書店の一部で見かけるだけになっています。

けれども、この5年間、意味のないことはなかったのだと感じます。よく言われているように、話題になったシールズも、脱原発のために官邸前に集まった人々に刺激を受け、活動をはじめたわけです。安倍首相が強権的に振る舞ってきたことも、相手の巨大さを感じる分だけ、こちらも協力しあうことによって対抗しなければならないという気持ちにさせてくれました。

5年目の3.11を前にして、5年間の総決算とも言える本を出します。

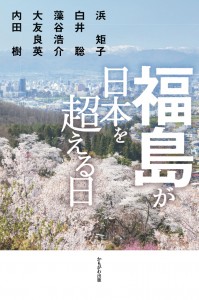

『福島が日本を超える日』(240ページ、1500円+税)。

著者は、白井聡さん、浜矩子さん、藻谷浩介さん、大友良英さん、内田樹さん。

白井さんがヒット作『永続敗戦論』を書いてデビューしたのも、沖縄問題と合わせ、3.11の衝撃があったからですよね。3.11は、日本の思想界にも新しい論客を誕生させることになったわけです。大友さんが「あまちゃん」の音楽を生み出したのも、福島で高校まで過ごしたものとして、ある種の葛藤があったからでしょう。ムダな時間は過ぎなかったのです。

この本は、国と東電の責任を問うために闘われている福島原発訴訟=「生業訴訟」のなかで誕生しました。裁判の度ごとに何百名もの原告が駆けつけるのですが、傍聴できるのは数十名。残りの原告が有意義に時間を過ごせるよう、弊社が後援する形で講演会を開催してきました。その記録がこの本です。

私は講師の方々に裁判の意義や進行状況を説明するため、もちろん全回参加しましたが、普通の講演会とかなり違った印象を持ちました。だって、徒歩で数分のところで裁判がおこなわれているのです。そして、その裁判の原告に対して語りかけているのです。講師の方にとっても希有な体験だったからでしょうが、すごい気迫が伝わってきました。

本の内容は、タイトルそのものです。日本の未来は福島の先にある、というのが核心です。

福島の人々は、この5年間、不安を抱えながらも、ふつうに暮らしたいとも願い、同時に国と東電の責任を忘れないという強い気持ちを持ってきました。その苦悩、葛藤、模索、闘いから福島の人々が生みだしたものは、混迷を深める日本を乗り越えるだけの水準に達しており、日本の行く末を照らし出すものになっていると思うのです。

講師の方々は、いろいろな角度から、『福島が日本を超える日』が来ることを語ってくれました。是非、みなさんにも、原告の方々が味わった感動を再体験していただきたいと思います。そのことによって、この日本を変える闘いに、さらに力が入るのではないでしょうか。

2016年2月24日

ある大事なことを実現するため、大きな意見の違いを脇に置いて協力する。これって、言うのは容易いけれど、行うのは簡単ではない。

これまでだって、実現が求められる大事なことは、たくさん存在してきた。最近で言えば、原発問題や沖縄基地問題がある。少し前に問題になっていたのは、「護憲」で共同候補を立てるかどうかということだった。それらは大事な問題だったのに、意見の違いを脇に置いて協力するという話にはなっていかなかった。

そこにあったのは、直接的には、「意見の違い」の「違い」の度合いをどう評価するかという問題だった。例えば、安保条約を認めるか認めないかという問題は、他の大事な問題を帳消しにするほどのことだと捉えられていたわけだ。

さらにいえば、統一戦線への道筋をどう考えるかという問題もあった。誰であれ、「協力しあう」というほうが、「敵対し合う」というより好ましく見えて、だから協力が実現しない場合、その責任が自分にあるというように思われたくない。そこで、かつての社会党や共産党の文書を見ると、統一戦線を実現するためには、それを求めている自分の党を強く大きくすることが先決だという論理が垣間見えてきた。

それが正しいかどうかは、なかなか判断が難しい。日本でいちばん共産党が強く大きい京都で、他県より統一戦線が現実味を帯びているかというと、そういうわけではない。逆だろう。かえって、小さくて弱いもの同士でいる方が、強大な敵に対して立ち向かうには協力しあうしかないという現実が迫ってくるので、協力という選択肢しかない場合も生まれてくる。

いまの野党協議を見ていて思うのは、統一戦線は「気持ち」が大事ということだ。安保条約の現実や評価が変わったわけでもないし、統一戦線論が変わったわけでもないけれど、なぜ協議が進んでいるかというと、協力しあわなければならないという強い「気持ち」があって、何よりもそれが優先されているからではないのか。

協力しないという理由は、いくらでもたてられる。「この地域のあの政党は特殊だから、全国的な趨勢に付いていくことはできない」等々。

だけど同時に、どんな理由も、「気持ち」があれば克服できる。これから、どんなことがどこで起きていくのか。そこから何を導き出せるのか、ワクワクしますね。

2016年2月23日

予告していたように、この日曜日、「自衛隊にどう向き合うか」というテーマのシンポジウムに参加し、報告した。終了後、懇親会にも参加させていただいた。

何と言っても、主催者が元中核派の活動家(その後、第四インターで、いまは無党派)なので、あまり見たことのない顔ぶれも多く、最初は少し緊張。まあ、話し始めれば関係なくなるんだけど。

それにしても、こういうテーマで議論が必要だということを感じて、取り組みをしたということが大事だと思う。戦争法廃止の政権をつくったとしたら、自衛隊は前提として存在する政権なので、「どう向き合うか」は考えておかねばならないのだから。

本当なら、戦争法の廃止とか野党の共闘を求める人たちに、こういう取り組みをしてほしい。自衛隊の使い方を議論しはじめると、バラバラになる危険もあるのだろうけれど、政権をめざす限り、「議論もしていません」ということでは、自民党から攻撃されたらひとたまりもないはずだ。

日曜日のシンポの参加者も、おそらく理想主義の方が大半だったのだろうし、できれば議論したくない人も少なくなかったと思われる。日米安保批判、自衛隊批判に話が及ぶと、ビリビリと反応がくるけれど、自衛隊を活用する話には、反応がにぶい。

ある人が、「政権をとるということで、共産党が理想を捨てて妥協するのは見たくない」と言っていた。そういうピュアな人もいるだろうね。

だけど、政党というのは政権をとるために存在しているのだから、政権をめざさない政党は、政党の資格がないわけだ。そういう政党と、ピュアな市民団体との関係をどうするかって、これから直面していくのだろう。

運動するというだけなら、軍事を認めないピュアな人と、それを認める人とは、そこで意見の違いがあっても、戦争法の廃止で協力しあおうねということになる。あるいは護憲でがんばろうねとか。

だけど、政権ということになると、自衛隊を認めるか認めないかで一致しないので、政策は一致しませんでしたでは済まされない。有権者に何も言えないということだから、立候補する資格に関わってくる。

参議院選挙、総選挙に向けて、これまでの何十年間、経験したことのない問題が次から次へと押し寄せてくるのだろう。きっと成長するね。

2016年2月22日

野党候補の一本化が現実味を帯びてきた。だが、安倍さんの支持率は依然として巨大なままで、野党の支持率は低迷を脱していない。そこから抜け出せるのかが、どうしたら抜け出せるのかが、これからの焦点になっていくだろう。

構図がなかなか変わらない原因はいろいろあって、経済問題もある。この点でアベノミクスが破綻することを待ち望む考え方もあるが、経済がうまくいかなくなればなるほど、野党にまかせるという気持ちが萎えてくるという世論の現実もあって、そう簡単ではない。この打開策は、いま考え中。

安保法制の廃止をめぐっても、いろいろあるようだね。たとえば、ある選挙区では、安保法制の廃止はいいとしても、それに替わって民主、維新が出す対案の評価が沸騰しているそうだ。「これでは安倍さんが成立させた現行法より悪くなるから、民主の候補者を推すなんてとんどもない」という声も出ているとのこと。

そこまでいかなくても、もともと基本政策が異なる政党同士だから、自分と異なる党の候補者に投票するくらいは仕方ないとしても、選挙活動を熱心にできるかというと、かなり疑問だろう。だけど、ただでさえ野党の支持は低迷しているわけだから、それに加えて選挙活動に力が入らないとなると、敗北は必至だ。

こ民主、維新の対案というのは、要するに、安保法制のうち、集団的自衛権に関わる部分だけは廃止しようというものだ。そこの評価に関わる難しい問題である。

私としては、「それだけでもすごく立派だよね」ということは強調しなければならないと考える。だって、集団的自衛権の行使容認というのが世論が反発してきたことだし、国会審議の転機となった衆議院憲法調査会での3人の憲法学者の見解表明も、集団的自衛権の部分に違憲だというものだったわけだ。

ただ、ここは法律解釈の問題だ。実態面で見ると、まさに南スーダンPKOがどうなるのか、どうするのかが最大の焦点である。

これは集団的自衛権とは関係のない分野。だから、民主、維新の対案でも「駆けつけ警護」が容認されている。

民主党は南スーダンPKOを否定したくない。だって、南スーダンPKOって、民主党政権時代に開始されたものだからね。

私も、当時の民主党の選択が間違っていたとまではいわない。だって当時は、独立したばかりで、その国を助けるという崇高な使命があったと思う。

だけど、事情が完全に変わってしまった。ここに自衛隊がいっている限り、駆けつけ警護の任務を与えるかどうかに関わらず、殺し、殺される時が近づいている。

駆けつけ警護の評価にかかわらず、ここは撤退しかないという世論をつくるしかないだろうね。現行法制でも駆けつけ警護が可能だし、民主、維新の対案が可決されても駆けつけ警護は可能なのだが、その評価は脇においても、とりあえず「撤退」しかないという世論づくりだ。

さて、どうするか。28日の自衛隊を活かす会の仙台企画をお楽しみに。