2016年1月19日

CoCo壱番屋の有害廃棄物が廃棄されず流通していた問題。まったく道義も何もない世界があることに啞然とするばかりだが、私としてはこれだけの食料品が平然と廃棄されることの方にもっと驚いた。

CoCo壱番屋のような客商売の場合、廃棄せざるを得ないというのは理解できる。そういうものが店で出回るということのマイナスイメージも大きいのだろう。今回も、この報道で名前が出たことはマイナスだっただろうけれど、「ちゃんと廃棄した」ということにはなるわけだ。

しかし、「有害」といっても、入っている可能性があるのは、直径8ミリの樹脂ということだ。カツのなかに広がるようなものでもなかろうし、取り除けば済むという考え方もあると思う。

まあ、一つひとつ点検するのにかかる費用よりも、廃棄した方が安いという判断なのだろう。コンビニが賞味期限のきたものを廃棄するのも同じ論理だ。やはり、個々の企業にまかせると、そういう判断になってしまう。

だけど、社会全体を見渡せば、食べるものに事欠き、食料品を求める人々もいる。そういう人々に食料品を届けるボランティア事業も成立している。

CoCo壱番屋のように、次々とカツを揚げて客に出すというのではなく、家庭で一人分を揚げて食べる分には、8ミリの樹脂なんてすぐ発見できるだろう。それでもいいという人に流通させる仕組みはつくれないのかなあ。

大量生産、大量消費、大量廃棄の資本主義の原理が変わることはないだろうが、そのなかに少しでも社会全体のことを考えて動く部分をつくることも大事だと思うんだけれどね。ダメですか?

いまから東京事務所の会議です。そのご、福島県のいわき市に行って、「あの日から五年、3.11の夕べ」の実行委員会に出席し、最終電車で京都に帰ります。

2016年1月18日

昨日の夜、いまにも雪になりそうななかで、予定通り話題提供してきました。テーマは、「安保法制廃止後の安全保障を考える——9 条・自衛隊・日米安保に向き合う」。

25人の方が参加してくれたのですが、持参した25冊の本が全部売れました。普通、よく売れて参加者の3~4割と言われますので、すごいことです。その後の懇親会にも14名が参加しましたから、やはり自覚的な人々が多かったんですね。

というか、みなさん、政権をとることをリアルに考えるようになるという、かなり長期間経験したことのない状態にいるわけです。そういう状況下で、政権をとって九条のもとで自衛隊をこう使おうと提案してきた私の考え方が、ようやくストレートに通じるような状況になっているのかもしれません。まだまだ克服すべきことは多いですけど。

懇親会の場でも、「この選挙区に住んでいるけれど、維新の党の現職議員を推薦しても大丈夫だろうか」などの議論が、普通にやられていました。これまでだったら考えられないことですよね。

質問の時間では、国民連合政府構想の見通しについても聞かれました。やっぱりね。

でも、私にとって国民連合政府って、論評の対象じゃないんですよ。実践の対象です。

そういうことが必要になることも見通して、「自衛隊を活かす会」をつくったわけです。「会」がつくった「提言」は、野党(保守勢力も含む)が協力して政権をめざすということがあったときに、自衛隊安保政策が協力の障害にならないよう、準備したものです。それが、いろいろな党との関係で、どうなっているのかも、少しお話ししました。

私にできることは、そこまで。安全保障政策以外のことが障害になって野党協力が進まないなら、それは私にはいかんともしがたいことです。そういう答え方をしました。

話題提供のレジメは以下の通り、これだけでは何のことか分からないでしょうけれど。

一、その必要性

1、国民の意識・動向から

2、意識・動向が生まれる理由から

3、護憲派政権の自衛隊使いこなしが不可欠

二、その可能性

1、軍事専門家が護憲になる理由

2、専守防衛派には旗印が必要

3、独自の軍事戦略が日本独立に不可欠

三、その内容

1、過去の専守防衛とは同じではない

2、懲罰的抑止から拒否的抑止へ

3、対テロ戦争の現実が語るもの

2016年1月15日

議員会館で集まった際、いろいろ出し合いました。そうしたら、今年も忙しそうです。

だって、すでに決まっているのが、南スーダン企画。今月末の札幌でやりますが、近く、仙台の予定も公にできそうです。

さらに、海外派遣された自衛官が事件、事故を起こした場合の法的な地位の問題があります。これは、春頃、この問題に詳しい大学の先生と関心のある自衛隊元幹部をお呼びするつもりです。

さらにさらに、そういう法制面だけでなく、海外派兵されて帰ってきた自衛官のメンタル面の問題もあります。これを5月末頃かな。

さらにさらにさらに、法的地位の問題は海外の制度研究があります。また、南スーダンその他では、安倍さんへの対案を提示していかねばなりません。

ということで、今年の夏は、今朝の話し合いをふまえ、ドイツ、NATO、南スーダン、アフガニスタンの現地調査ですね。お金をどうするか、悩まなくちゃ。

これらは、何かしらの「提言」にまとめるための調査なので、11月に東北方面隊が駆けつけ警護の任務を与えられて派遣されるまでに、大きな取り組みが必要とされます。シールズは参議院選挙で解散するというけど、自衛隊を活かす会はまだ解散できないねと、話し合いました。

出張中で忙しく、本日はこれまで。また来週にお会いしましょう。

2016年1月14日

週末から週明けまで、いろいろな人にお会いします。そして、来週の火曜日には福島のいわき市まで行き、最終の新幹線で京都まで帰ってくるというハードスケジュールです。

明日は、朝6時過ぎの新幹線に乗って、まず国会議員会館へ。安倍さんの安全保障路線に対抗する新しいものをつくりたいと考える人がいるんですね。よく話し合ってきます。

その後、歴史書でも有名な大出版社の編集者の方とお会いします。私が書いている『自虐も栄光も超えて 安倍晋三氏への手紙』は、歴史書ではなく歴史を素材にした政治論(安倍批判)なんですが、素材になっている歴史問題で間違いがあると、主題である政治論の信用性がなくなるので、読んでもらってご意見をいただくのです。ありがとうございます。

それを前後して、かもがわ出版が後援する3.11福島ツアー関連の打合せとか、相談とか。これって、ご存じですよね。

1年目の3.11のとき、「この日は福島で過ごさなければならない」と思い、蓮池透さん(福島第一原発の保守管理をされていた)の講演会、伊勢崎賢治さんのジャズセッションを計画したんです。被災者向けの無料のイベントだったので、交通費や謝礼を捻出しようと旅行社をしている友だちに相談したら、全国から福島を訪ねるツアーをやるから、その費用で企画をやったらいいというありがたい申し出があって、やったんですよ。

それ以降、2年目、3年目もやりました。現地でその時期にふさわしいイベントをやって、ツアーを実施する。参加者は、福島の現在を知ることができて、現地の人たちとも交流できてという企画になりました。

4年目は、私が「生業訴訟」にかかわって、2カ月に1度の講演会を福島市でやっていたので中止。でも5年目ははずせないよなという圧力もあり、3月後半はマルクスツアーでドイツ、イギリスに行くので忙しいんだけれども、やることにしたんです。

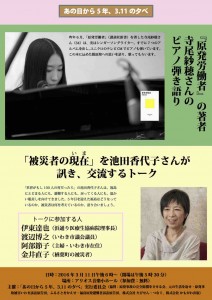

で、明日は、ツアー1日目の企画の相談です。5年のなかではじめていわき市で企画をすることになり、「あの日から5年、3.11の夕べ」と名づけ、自分でチラシをつくりました。

見ていただければ分かるように、前半は寺尾紗穂さんのピアノ弾き語り。昨年6月『原発労働者』(講談社新書)を上梓した寺尾さんは、実はシンガーソングライターです。本を書くのにいわき市を訪れたこともある寺尾さんに、本に込めた脱原発の思いを語り、弾いてもらいます。

後半は、池田香代子さんが現地の人々のお話を伺い、交流します。5年目ですからね、みなさんどんな気持ちで過ごしておられるのか、とっても知りたいです。

ツアーは、この日の朝バスで東京を出て(いわき市駅で合流も可)、もちろん2時46分にはどこかで黙祷をして、いわき市内をいろいろ見て回ります。

2日目、3日目のことは、また別に記事を書きます。参加されたい方は、旅行社「たびせん・つなぐ」(03-5577-6300)に申し込んでください。札幌から飛行機で来るツアーもあります。こちらの旅行社は「旅システム」(011-742-2260)です。

2016年1月13日

そういえば、『SAPIO』12月号への寄稿をアップするのを忘れていました。ネット(NEWSポストセブン)にも出てるし、iRONNAでも配信されているから、ここに掲載しても大丈夫でしょう。『SAPIO』と産経デジタルに寄稿して思ったんですが、中身は書きたいことを書くんですが、結論は安倍さんの批判だったりするので、見出しは少し遠慮してつけたりするんです。そうしたら、編集部のつけてくる見出しの方が、私より少し左翼っぽいんですよね。このブログのタイトルになっているのも、『SAPIO』編集部がつけたものです。では、ご覧ください。

(以下、編集部の前書き)

戦後左翼思想の支柱である憲法九条は、国際紛争を解決する手段としての戦力は保持しないと定める。平和国家の礎を担ってきた一方で、「在日米軍」という“安全装置”なくして成立しない、との矛盾もはらんでいた。

中国の台頭や世界の警察としての米国の威信低下など国際情勢の変化は、従来の日本の安全保障のあり方に変化を促している。さて、どうする護憲派? そこでジャーナリスト・松竹伸幸氏が提唱するのは、憲法九条の枠内での自衛隊活用論という画期的な試案である。

(以下、私の投稿)

ここ数年、護憲派が軍事戦略を持つべきことを訴え、実践している。2年半ほど前、『憲法九条の軍事戦略』(平凡社新書)を上梓したが、専門家にも通用する議論にしなければならないと考え、2014年6月には、防衛官僚40年の柳澤協二氏を代表とする「自衛隊を活かす会」の立ち上げに加わった(私は事務局長)。

自衛隊を否定する立場には立たないが、集団的自衛権や「国防軍」路線にも与せず、現行憲法の下で生まれた自衛隊の可能性を探り、活かすことが会の目的である。陸海空の自衛隊元幹部を招いて何回かのシンポジウムを開催し、2015年5月には「提言」を発表した。現在の世界においては、日本防衛と国際貢献の両面で、憲法九条の枠内での自衛隊の活かし方が可能であり、有効でもあることを呼びかけたものである。

この取り組みをめぐって、護憲派にも改憲派にも戸惑いがあるようだ。護憲派の中には、憲法違反の自衛隊を認めるのは許せないという人が存在する。改憲派にとっても、明文で自衛隊を認めないのでは、戦後続いてきたごまかしと変わらないという受け止めがある。 だが、私に言わせれば、この両派とも無責任である。

軍隊をなくすという護憲派の理想を全面否定するつもりはないが、実現するとしても遠い将来であって、それまでの間、何らかの軍事戦略を持っていないと、厳しい国際情勢に立ち向かっていけない。というより、日本周辺の平和を実現できる外交・軍事戦略を持ち、それを実践する努力をしない限り、自衛隊を縮小しようという世論だって生まれないだろう。

一方、改憲派は何十年も改憲を求めつづけており、今後もそうするのだろうが、改憲しないと軍事戦略が立てられないとなると、それまでの間は信頼するに足る戦略が存在しない状態が続くことになる。

唯一実現可能性があるのは自民党の改憲案だが、安倍首相が「国防軍」をめざすのは、「(自衛隊の名称のままでは)『自分だけを守る軍隊』と言われる場合がある。誇りを守るために変更が必要だ」(毎日新聞2013年2月16日付)という自身の発言が示すように、自国を守るためではない。国防軍の「国」とは、我が日本のことではないのだ。

冷戦時代なら、改憲派と護憲派が、お互いに理想を掲げて対峙し、日本には軍事戦略がないという構図でも良かったかも知れない。実際に軍事戦略を持つのはアメリカであって、日本はただそれに従う関係だったからだ。

だが、今はそれでは許されない。アメリカは、冷戦期はソ連の崩壊を戦略目標とし、軍事面ではそれに適合する抑止戦略(壊滅予告戦略)をとってきたが、現在、経済面で中国とは共存共栄の関係になり、新しい軍事戦略が求められるのに、それを見いだせないでいる。国際秩序構築の面でも、ISの広がりが示すように、従来型の軍事戦略が泥沼化しつつある。

日本がとってきた「専守防衛」戦略は、実態的には建前に過ぎなかった。アメリカのソ連壊滅戦略のうち、日本は自国周辺だけを担当するので、専守防衛のように装えたというだけのものなのだ。

しかし、新しい軍事戦略が求められている現在、専守防衛にはふさわしい位置づけが与えられるのではないか。日本は、侵略された場合は自衛権を発動するが(1倍返し程度の反撃だ)、他国を壊滅するような10倍返し戦略はとらない。他国にも同様の戦略を採用するよう働きかけていく。これが現代的な専守防衛戦略である。

国際秩序構築の面でも、軍事力の緊急避難的な使用は否定しないが、臆病だと批判されつつも日本がやってきた資金面の援助とか、対立する民族、宗教の仲介などが最も求められていることは、中東の現状を見れば明らかだ。

もちろん、古い軍事戦略に縛られたアメリカや中国に囲まれている中で、この転換がスムーズに進むはずはないし、あれこれの諍いも生まれるだろう。

だから、自衛隊を否定することはあり得ない。しかし、日本の独立と主権を守り、世界を安定化させる道は、ここにあると考える。現実に即した軍事戦略を持つ護憲派が広がってほしい。そうなれば、改憲派が改憲の理想だけを追い求め(お花畑のように)、まともな軍事戦略を打ち出せないもとで、護憲派への信頼が増していくに違いない。