2015年7月23日

日中が共同開発で合意したはずの東シナ海ガス田で、中国が勝手に開発を進めているとして、日本政府が証拠を公開した。参議院での新安保法制審議を有利に進めるためとか、いろいろ言われているが、中国側の手法に怒りを感じる人は多いだろう。

ただ、私に言わせると、せっかく日本側有利に決着した合意を、新安保法制のために投げ捨てるのかと思わせるやり方のように思える。この安倍さんのやり方は。

本日の新聞、テレビはこぞって「日中が共同開発で合意した……」と声を上げているが、この2008年6月の合意って、2種類あったことをご存じだろうか。いわゆる日中中間線をまたいでいるガス田と、中間線と大陸棚の間のガス田の2つだ。

この問題を短いブログ記事で解説するのは難儀だが、もともとこの幅広い経済水域のどこがに日中の境界かをめぐって、深刻な争いがあった。日本は中間線を主張したが、中国は中国大陸の大陸棚が途切れるところだ(中間線よりはるかに日本側)と主張し、折り合わなかった。そして中国は、中間線の中国側ギリギリのところで開発を進めていたのである。中間線は日本側の主張であって、そこより中国側の海域を開発するなら中国の勝手でしょ、という言い分だった。日本側は、そうはいってもガス田は中間線をまたいで存在するわけで、日本側のガスまで持って行かれるとして争いになったのである。

とはいえ、中国側の海域だ。しかも、エネルギーを求める中国が、そこで投資した額は莫大である。だから、もう1つの海域では本当に共同開発するけれど、中間線上のものは中国の国内法にもとづき日本企業が参入するという方式で合意したのである。

これは、実益から見ればリーズナブルであった。共同開発といって、中国のこれまでの投資に見合う投資を求められたら、日本にはそれだけのカネがない。実際にガスを掘り出した時点でも、どんどん海が深くなる沖縄に向かってパイプラインを引くなんて、いくらかかるか分からない。大陸棚に沿って中国側が引くことになるパイプラインに依存するのが現実的なのだ。

実益からいってもそうだが、日本の主権ということからすると、ほぼ完璧な合意であった。中間線を共同開発するということって、事実上、この中間線が境界だという日本側の主張を前提にしているわけだ。この合意を具体化し、進めることによって、そしてそれが長年の慣行になることによって、境界線問題は決着する(中国側は公式には認めないだろうが)ことになるのだ。

日本側に求められるのは、合意に沿って、参入する日本企業を募集し、中国に提示していくことだ。それ以外はない。そうやって実益(ウラに隠された主権も)をえるために努力するのが、国家というものだろう。

そういうことをやらないでおいて、安保法制を成立させるため、集団的自衛権を行使する国になるため、日本の実益と主権をないがしろにする。いかにも安倍さんらしいやり方である。

2015年7月21日

何回がご紹介してきましたが、「「生業を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟」の裁判が2カ月に1回開かれます。その度ごとに原告がたくさん集まってこられるのですが、傍聴できるのは限られた人数なので、多くの方が裁判所の外で待つことになります。そういう方を対象に、講演会を開いてきました。

3月が浜矩子さん、5月が白井聡さんでした。そして今回が藻谷浩介さん。9月は大友良英さん、11月は内田樹さんと続きます。原告のみなさん、お楽しみに。来年の3月には本にして出したいなと思っております。読者のみなさまもお楽しみに。

福島に来ると、やはり福島のニュースが目に入ってきます。今朝も、いわゆる自主避難者への住宅補助が、2年後に打ち切られることが話題になっていました。たしかに除染は進んでいるけれど、実家の近くは除染されない広大な山林で、自分がそうしたところで子どもの頃に遊んだことを思い出すと、自分の子どもの遊び場所に不安があって、なかなか帰還の決断ができないという方が紹介されていました。そうでしょうね。

一方、福島市のさくら保育園は、除染も進めるし、子どもの遊び場所にも気をつけるということで、子ども一人ひとりの放射線被ばく量の実測値を見ると、他県の子どもより低いという実績をつくってきました。しかし、3.11以前はやっていた山林の散歩もできるようにしたいということで、そこの除染にも力をいれ、近くかつてと同じ遊び、お散歩ができるようになるとのことです。

いろんな方が、いろいろな不安を抱え、いろいろな努力をして、現在があるんですね。これからも福島にかかわる本、たくさん出していきます。忙しいので、ここまで。

2015年7月17日

「陛下はさらにこの同盟(日独伊三国同盟のこと・松竹)の締結は、最後には日米戦争となる懸念を当然起こさせるという御見解を述べられ、この点を近衛首相及び松岡外相に御下問になりました。しかるに両氏はこれに対し、この同盟の目的は日米戦争の防止にあり、かつもし同盟を締結しなければ太平洋戦争勃発の危険はかえって大となる旨を奉答しました」

来月上旬に予定される歴史認識問題での安倍談話を主題とした本を書いているので、いろいろなものに目を通している。いま引用したのは、昭和天皇の側近だった木戸幸一内大臣が東京裁判に提出した供述書の一部。

解説の必要はないだろうが、日独伊三国同盟をつくったりしたら、アメリカに軍事的に対抗するのを宣言するようなものなので、対米戦争が起きることを昭和天皇が危惧した。それに対し、近衛首相と松岡外相が、そうじゃない、これで対米戦争の危険が減るのだといったというのが、木戸の供述である。

昨日、この部分を読んでいるとき、新安保法制が衆議院を通過し、政府や各党の談話がテレビで流れていた。安倍さんは以下のようにいっていた。

「日本を取り巻く安全保障環境は厳しさを増している。日本国民の命を守り、戦争を未然に防ぐために、絶対に必要な法案だ」

三国同盟の目的が「戦争の防止」だったように、新安保法制も「戦争を未然に防ぐ」のが目的。片方を目で見ながら、もう片方を耳で聞いて、あんまり似ているので、不謹慎だけど、ついつい笑ってしまった。

安倍さんの頭のなかには、「祖父は、国民の猛反発のなかで安保条約を通したけれど、その後55年、戦争は防止された」という思いがあるのだろう。あるいは、「牛歩戦術のなかでPKO法を通したけれど、いまやPKOはほとんどの国民が賛成している」とか、そんな気持ちもあるかもしれない。

もちろん、自国防衛のために必要な体制を整備するのは、戦争の防止につながることがある。相手が武力攻撃をしてこないかぎり自衛権も発動しないことを明確にしていれば、相手を挑発することにもならない。PKOも、紛争当事者の合意にもとづくものに自衛隊が参加するなら、紛争を完全に終わらせるのに役立つこともある。

だけど、新安保法制は、そこを踏み越えるわけだ。日本を攻撃していない国に対して、日本から攻撃できるようにするわけだ。

だから、安保条約を支持する人も、自衛隊のことを愛している人も、多くが反対しているのだ。安倍さんは、問題を平板にとらえていて、質的な変化とか飛躍とか、そんなものを感じ取る力はないのだろう。

日独伊三国同盟(1940年9月)は、12月の対米開戦につながったという点で、まさに「ポイント・オブ・ノーリターン」だった。新安保法制が開戦につながったということにならないよう、全力でがんばらなくちゃね。

2015年7月15日

強行採決されましたね。どういう闘いをするのか、これからが試されると思います。

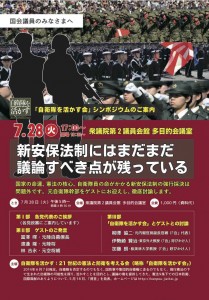

ということで、「自衛隊を活かす会」は、7月28日に国会でシンポジウムを開きます。午後5時から。

チラシを見てください。テーマは「新安保法制にはまだまだ議論すべき点が残っている」。以下のような宣伝文句が並んでいます。

「国家の命運、憲法の核心、自衛隊員の命がかかる新安保法制の強行採決は問題外です。元自衛隊幹部をお招きし、徹底討論します。」

ゲストは、冨澤暉さん(元陸自幕僚長)、渡邊隆さん(元陸将)、林吉永さん(元空将補)です。新安保法制の評価についてはそれぞれ意見が異なっても、このテーマでの議論が必要だということでは一致し、お呼びしました。

チラシと書きましたけど、正確にはチラシではなく、8ページ立てのリーフレットです。2ページ以降は「自衛隊を活かす会」が公表した「提言」が入っています。「提言」って、新安保法制に替わるものとして「自衛隊を活かす会」が憲法9条の枠内でつくったものですから、それを宣伝しようというもくろみです。

もちろん、ボランティアの会ですから、そんなにたくさん印刷できないんです。「国会議員のみなさまへ」と左上に入っていますように、議員会館にだけ週明けから全戸配布します。

ただし、シンポには誰でも参加できますので、是非どうぞ。「会」のホームページ(http://kenpou-jieitai.jp)から事前申込みが必要です。お待ちしています。

2015年7月14日

明日の採決に向けて、政府・与党が邁進しているようだ。この問題は、「終わりかた」「終わらせかた」だ大事だと思うし、ちゃんとした闘いを最後までやることが次につながる「終わりかた」を生みだすと確信するので、引き続きがんばらねばならない。

それにしても、110時間も審議したというけど、政府の答弁にはまったく緊張感がなかった。それがこの数カ月を通じて一番印象的だった。答弁内容がくるくる変わるし、変わってもとくに問題だという自覚もなさそうだし、論評に値しないものが多かった。

たとえば、先週末の安倍さんの答弁。「存立危機事態」をどの時点で判断するのかとの問いに、「米艦が攻撃される明白な危機」のときというものだった。その前は、「攻撃に着手」したときという答弁だったので、曖昧さが拡大したということで新聞に論評された。

たしかに、「明白な危機」って、主観的な判断である。そもそも国連憲章が「武力攻撃が発生した場合」に自衛権を認めているのは、「武力攻撃(armed attack)」ってのが、誰もが眼で見えるように明白だからだ。その攻撃に「着手」なら、まだ着手している様子が眼に見えるような気もするが、「攻撃の危機だ」というのでは本当に主観なのだ。

しかし、それ以前の問題がある。集団的自衛権を発動するには、「武力攻撃が発生した場合」だけでは足りないということだ。1986年に国際司法裁判所が下した判決により、攻撃を受けた国が「攻撃を受けました」と宣言しておくこと、攻撃を受けた国から援助の要請があること、この二つが不可欠だとされたのだ。

これは、過去の集団的自衛権の発動事例をみると、別に武力攻撃も発生していないし(だから「攻撃を受けました」という国が存在しないし)、援助の要請もないのに、アメリカやソ連が他国に対して軍事力を行使したというものだったことをふまえた判決である。昨年、閣議決定の以前は、どの新聞もこのことを論評していたのだが、いまではまったく忘れ去られている。

いちばん大事なことは、「着手」にせよ、「危機」の場合はもちろん、その段階ではアメリカは武力攻撃を受けていないことだ。だから、「攻撃を受けました」という宣言ができないのだ。「攻撃を受けそうだから助けてくれ」ということでは、日本は集団的自衛権を発動できないのだ。

そんなことがあっても、政治の場では何も問題にならない。外務官僚は分かっているのだろうが、どんなにひどい答弁でも、国会の多数派をにぎっているから、可決するのに困ることはないという状態が、このひどい答弁を生みだしている。

もっと真面目に国防を論じるということを、選択肢として提起しないとダメだよね。