2015年4月16日

NHKとテレビ朝日が自民党に呼ばれたことが話題になっている。自民党は「報道機関に圧力をかけるつもりはない」と言っているが、そうじゃないということで。これに限らず、安倍政権のもとで報道機関が自粛していることを指摘する声も少なくない。

私は、自民党の動きについて、当然、賛成しているわけではない。だけど、いい言葉が浮かばないけれど、言論報道の自由のためには通過しなければならない過程が進行している、という感じの見方である。

言論・報道の自由って、どの国においても、政府権力との闘いの中で勝ち取られてきたものだ。アメリカだって、合衆国憲法修正第1条で「言論・報道の自由」が保障されているけれども、だからといって自由な報道がずっと保障されてきたわけではない。

その象徴と言えるのが、言わずと知れたウォーターゲート事件だった。政府権力は、ニクソン大統領を追及するワシントン・ポスト紙に対して、いろんな圧力をかけてきたわけだが、それに屈しないで闘ったことによって、言論・報道の自由が実質的な意味を持つものになっていくわけである。

産経新聞の報道で知ったのだけれど、ワシントン・ポスト紙の編集主幹だったベン・ブラッドリー氏は、「報道は国益を害する」と迫る政権関係者に対して、「何が真の国益であるかは、われわれが判断する」と一喝したそうだ。同時に、政権を追及する以上、正確さが格段に求められるのは当然のことで、「裏付けが取れない間は、記事の掲載を認めない」という立場で編集にあたったそうである。

日本でも憲法で言論の自由は認められ、報道の自由も、表現の自由を保障した第21条のもとで保障されているとされる。だけれども、これらの自由や権利は、言論機関が闘って勝ち取ってきたというものではない。戦後の憲法によって上から与えられたものである。

第二次大戦のとき、マスコミは、政府権力のいいなりだった。戦後、いろいろ反省めいたことは言ったわけだが、それが真実のものであるかどうかは、まだ実践では試されていない。ふつうのマスコミなら通過する権力との闘いは、日本の場合、これからなのである。

そういう意味で、NHKやテレビ朝日がどういう立場をとるのか、何をするのか、注目している。自分の闘いで言論・報道の自由を勝ち取ってほしい。矜持があるなら見せてほしい。

2015年4月15日

本日、東京から京都へ戻りました。土曜日から東京だったので、いろいろこちらでの仕事が溜まっています。だから、この企画のお知らせだけ。

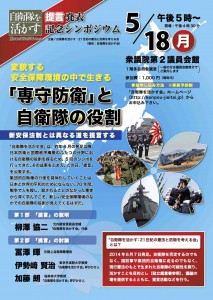

このブログを読んでおられる方ならご存じのように、「自衛隊を活かす会」は昨年6月の発足以来、日本防衛と国際秩序構築の二つの分野で、自衛隊の役割をどこに求めるかを探ってきました。もちろん、現行憲法のもとでの役割です。

開催したシンポジウムが5回。陸海空の自衛隊元幹部の方、安全保障論やテロ問題の研究者の方々にご協力をいただきました。それぞれご意見は「自衛隊を活かす会」とまったく同じではなかったと思いますが、憲法九条下の安全保障を探究するという、これまでになかったコンセプトに驚き、協力してくださったわけです。

その成果としての「提言」を発表するのが、今回の企画です。5月18日午後5時、衆議院議員会館の多目的ホール(1階)で開催します。

冒頭、代表の柳澤協二から「提言」の説明があります。記者その他のご質問にもお答えします。その後、冨澤暉元陸上自衛隊幕僚長をお迎えし、辛口のコメントをいただきながら、議論を深めるというものになります。

当初は予期しなかったことですが、5月14日が、新安保法制の閣議決定ということになりそうです。その直後ということで、タイムリーな企画になりますね。そういう憲法に反する方向ではなくて、憲法のもとでの安全保障はこういうものだと提示するわけですから。

参加の申込みは、これまでと同様、事前申込み制になります。会のホームページからお願いします。約8000字の提言とその英文を資料としてお渡しすることになります(アラビア語も作成しますが、間に合いそうにありません)。

2015年4月14日

昨日、東京都の国立市へ。学校図書館向けのイスラム本に関わっている方に、この周辺に住んでいる方が多いので。

いまの局面があるので、どうしてもつくろうと思って開始したけれども、そう簡単ではないというのが、昨日の議論をふまえた感想である。

たとえば、監修をお願いしている方のお孫さんの話。何か納得できないことがあると、「イスラム国」という言葉を発するらしい。それくらいイスラムという言葉が、ある固定観念をもって国民のなかに浸透しているもとで、何をどう本にしていくのか。結論がすぐに出るような問題ではない。

しかも、今後、イスラムがどうなっていくのか、それが見通せない。ISISだけでなく、イスラム世界全体のことである。

イスラム研究者の間では、国境線が今後どうなっていくのかに、大きな注目が集まっているそうだ。当然のことであろう。

だって、いまの国境線は、宗教とか民族とかに関係なく、欧米が勝手に引いたものである。そこで国家をつくってやってきたが、内部の対立を克服できている国は少ない。イラクなんか、そういう数少ない国のひとつだったのに、アメリカがそれを壊してしまった。

グローバル化が進んで、国境や国という概念が相対化しだしたことの影響もある。イスラムの人にとって、国境線自体が押しつけられたものだったわけだが、グローバル化によって、国境を越えて宗教や民族で結びつくことが、より大きな意味をもちはじめた。

シリアはいくつに分かれるだろうとか、サウジアラビアはどうだとか、研究者の間では、そんな議論が日常的に飛び交っているらしい。そんなことになれば、いちおうは国民国家としてまとまってきたトルコなんかにも飛び火して、ぐちゃぐちゃになっていくのかもしれない。

そんななかでイスラムをどう描くのか。よく研究し、考えている人ほど、悩みが深いのだ。

変化をどう説明するかという問題もある。たとえばイスラム世界では女性の人権が侵されていると言われるし、実際にそうなのだが、7世紀頃は、イスラムが男女平等の問題ではもっとも先進的だったらしい。

なぜそうだったのか、それがなぜ現状のようになったのかまで書かないと、正確に記述したことにならないだろう。だけど、子ども向けの本で、どこまで書くのか。

まあ、でも、書けないとダメだよね。本が書けないということは、子どもに何を伝えるか分からないということで、あってはならないから。試練の日々だね。

2015年4月13日

統一地方選挙の結果は、誰もが想定したとおりだろうね。自民党は前進、中間政党は混迷。共産党は引き続き意味のある躍進をしたが、安倍政権を退場させるだけの展望は、まだ見えてこない。とりわけ、来年の参議院選挙後の改憲発議、国民投票を見据えると、参議院選挙で護憲派が過半数を占めるか、少なくとも三分の一に達することは不可欠だが、そのような動きをつくりだすだけの力は育っていない。

その改憲のことだが、先週末、ある新聞の記者と意見交換をしていて、面白いことを聞いた。これまで、第1回目の国民投票は諸政党が一致しやすいものでということで、環境権や国家緊急事態などが想定されていたが、環境権を唱えてきた公明党がその旗を降ろしたと報道されていることに関連した話である。

そういう話があったので、先日、災害を国家緊急事態として権力を集中させることが必要かどうかを研究している弁護士とお会いし、本の執筆をお願いしてきたところである。「さよなら安倍政権シリーズ」に入る予定。

それであたふたしていて、公明党が環境権を取り下げた理由にまで、考えが至らなかった。とりあえず一致しやすいところで、その次に九条でということだと、あまりに安倍さんと同じだということで、党内や支持者に反発があるのだろうなという程度のことを想像していた。実際、これほどの右傾化路線を歩む安倍政権と同じ道を進んでいるわけで、今回の選挙結果を見ても、公明党の危機感は強いと感じる。

だけど、その記者が言うには、公明党情報通の記者は別の見方をしているというのである。それは、環境権が憲法に明文で書き込まれると、財界が困るというのだ。とりわけ現在、原発再稼働を進めている状態にあるわけで、憲法上の明確な権利になったということで訴訟が続々と提起されるようなことになったら、裁判所が原発を合憲と判断するのは難しいだろうと観測されているとのこと。与党としてそういうことはできないということで、公明党が圧力に屈したという見方である。

護憲派の間では、環境権は現行憲法で明示されていないが、いろんな積み重ねによって憲法上の権利だと裁判所も判断しているので、憲法に明示することは不要だという論理になっている。それはそうなんだが、明示されれば、さらに強い権利になることも疑えない。

これだけ脱原発の世論が広がっているわけだが、この世論は、憲法をどうするかで一致した世論ではない。その中で、憲法に環境権を書き込めという運動が出てきたら、護憲派はどう対処するのか。いろんなことを考えておかないと、憲法が焦点となる来年の参議院選挙、そして国民投票を勝ち抜くことは、そう簡単ではないのだろうなと感じた次第である。

2015年4月10日

明日から4泊5日の出張。「さよなら安倍政権」シリーズの著者とお会いするとか、学校図書館向けのイスラムの本の打ち合わせとかいろいろあるけれど、連休明けに問題になる新安保法制がらみの仕事が中心かな。

新聞記者と会って情勢取材をしたり、「自衛隊を活かす会」の呼びかけ人・事務局会議で議論したり。とりわけ、「さよなら安倍政権」シリーズでこの問題を書いていただく柳澤協二さんとは、綿密なご相談が必要である。

ゴールデンウィーク明けの5月中旬に法案が閣議決定されるということだが、そうしたらその法案全文を資料として入れた上で、5月末には本として仕上げようという荒技を予定している。月刊誌のような感じだね。書店に並ぶのは6月だと思いますが。

それで、少し時間的余裕ができたので、この間、新安保法制をいろいろ勉強してみた。いやあ、分かりにくいよね。いくつかの新聞が分かりやすくしようとして、いろんな試みをしているけれど、さっぱり理解できない。

まず、本筋が、それらしく扱われていない。今回の法制は、集団的自衛権を容認するという、戦後政治の大転換を具体化するものである。それに対応するのは、基本は「武力攻撃事態法」の改正だが、そこに「新3要件」を書き込むというだけで、与党協議ではまじめな検討の対象になっていない。他の法改正では、国連決議がいるかどうかとか、地理的限定をはずすかどうかとか、具体的なことが議論になっているのに、集団的自衛権の行使という一番大事な問題では、ホルムズ海峡の機雷を除去するとかという、空想的なことが議論されているだけである。新聞の扱いも小さい。

これって、アメリカから求められて是が非にでも、というものでないことの反映である。一番大事なことが空想的で、だから議論されないというところに、分かりにくさのおおもとがあるように思える。

さらに、戦争中の米軍等を後方支援するという枠組みが、きわめていびつで分かりにくい。新規立法となるいわゆる海外派兵恒久法が後方支援法制になるのだけれど、現存の法改正で済む周辺事態法も同じく後方支援である。これまでだったら、周辺事態法は日本周辺であって、恒久法は全世界という区分けも可能だっただろうけれど、周辺事態法から「周辺」という地理的概念を外すことになっているので、訳が分からなくなってしまった。

まあ、私なりに法制定者の立場に成り代わって解説するとすれば、ひとつだけ違いは存在する。周辺事態法は日本の平和と安全に重要な影響をあたえる事態での後方支援だから国連決議等の要件はいらないけれども、恒久法はそうではないので国連決議が必要とされるという違いである。

でも、その国連決議が必要というのが、まったく説明されていない。湾岸戦争は国連決議によって武力行使が担保されたことで大方の一致は得られるだろうけれど、アフガニスタンでは、まず国連決議なしにアメリカが武力を行使し、その後、国連決議にもとづきISAF派遣された。だから、ISAFの後方支援はできるということになるかもしれないが、そのISAFは、国連決議なしに派遣されて作戦をしているアメリカの指揮下にあるわけだから、もうぐちゃぐちゃである。しかも、日本政府は、あれだけ国連のなかの多数が反対し、安保理でも総会でも決議がされなかったイラクの事態においても、10年以上も前の国連決議があるからアメリカの戦争は国連決議にもとづくものだと解釈してきたわけだから、こんな要件はたとえ法案に書いてあってもなきに等しい。その上、アメリカが先制攻撃した場合でも支援するというわけだが、アメリカが先制攻撃(侵略)するのを国連が決議で応援するなんてあり得ないわけで、もう開いた口がふさがらない。

さらにさらに、こうして法案上は、湾岸戦争でもアフガニスタン戦争でもイラク戦争でも、日本は後方支援できる構造になっているのに、安倍さんが、「湾岸戦争やイラク戦争のようなものには参加しない」と言明し、問われてアフガニスタン戦争のようなものも同じく参加しないと言っているので、よけいにややこしい。法案上も参加しない仕組みなのか、ただ法案を通すために言っているだけなのか、PKO法案の議論のときに問題になったように、「参加」は違憲だが「協力」は合憲だというのか、さっぱり不明である。

集団的自衛権の方と異なり、こっちは現実にあり得る事態である。しかも、対テロ戦争ということで、すぐに問われてくる問題である。それなのに、与党には、これで自衛隊が殺し、殺されることになるという切迫感がない。

しかもしかも、国連決議の曖昧性にくらべ、PKOへの参加は、あくまで国連のPKOなので、危険かどうかは別にして、国連活動への参加ということは明確だった。しかし、今回の法改正では、自衛隊のイラク派遣のようなものは、このPKO法に盛り込むというのである。恒久法や周辺事態法は戦争中の米軍への支援なので、戦争が終わったあとはみんなPKO法にまとめるというのだ。国連の活動かどうかで分けるのでなく、戦争中か戦後かで分けるなんて、国際法上の正当性なんかどうでもいいということだ。

こうしてなんだか分からないグレーゾーンを広げているのに、それだけじゃなくて、これとは別にグレーゾーン事態への対処というのがある。これを理解せよという方が無理であろう。

複雑でワケが分からない方が通りやすいと思ったのか。何の理念もなく、安倍さんの信念に応えたり、アメリカの要求に従ったり、いろいろパッチワークのようにしているうちにこうなったのか。そういうところに、もしかしたら、新安保法制を批判する上での大事な見方がひそんでいるかもしれないね。