2015年4月9日

来月後半、池田香代子さんと訪ねるアウシュビッツとドイツ・平和と文学の旅に参加する。テーマ性のあるものなので、ボヤッと参加していては得るものが少ないだろうから、多少は事前に勉強しないとダメなんだよね。

どこかで書いたと思うけれど、このツアーのきっかけとなったのは、毎年福島の3.11を訪ねるという企画の3年目のことだった。バスで横に座っておられた池田さんが、3.11後、『夜と霧』が(霜山さんの旧訳も池田さんの新訳も)爆発的に売れているという話をされたのだった。『夜と霧』が売れるということに、なぜ3.11がからんでくるのか、あまり実感できなくて、よけいに印象に残った。

『夜と霧』って、私が大学生の頃(1970年代)は、真面目な学生なら読んでいて当然という感じの本だった。第二次大戦でナチスが犯した犯罪を、強制収容所に入れられた著者のフランクルが告発した本だということで、日本の戦争犯罪に向き合う上でも不可欠という風潮だったように思う。私も買ったし、いちおうは読んだという記憶がある。

それで、福島のツアーが終わって、池田さんの新訳をはじめて読んだ。記憶に残っていた『夜と霧』とは別物のような衝撃を受けた。フランクルはこの本で、たしかに告発はしているのだが、それよりも「希望」を描いていた。どんな逆境に遭っても、自分の心を失わないでいることにより、人生に意味を持たせることができるのだと書いていた。3.11後に売れる理由が少し分かった気がした。

同時に、池田さんの新訳には、旧訳にはないフランクルの書き込みがあって、そこが象徴的でもある。ナチスの親衛隊の収容所長が、収容されたユダヤ人にいろいろ気配りをするので、解放されて親衛隊などが連行されそうになったとき、ユダヤ人が結束して彼を助けようとするのである。ナチス=悪というステレオタイプではないのである。

こういうことに関心を持った人がいて、それが本になっている。『フランクル『夜と霧』への旅』(河原理子)という。すごく勉強になった。フランクルのこの立場って、戦後も一貫していたようだ。

解放40年を記念して収容所跡で式典が開かれたそうだが、フランクルのあいさつは、収容所長への心のこもった感謝を伝えるものだったという。河原さんは、それを、「考えてみれば、強制収容所からの解放を記念した式典で、収容所長への感謝の言葉が一番くわしくて気持ちが入っているとは、奇妙なことだ」と書いている。参加したユダヤ人のなかには、怒って帰った人もいたそうだ。

そこに至ったフランクルの思想を掘り下げていくのが、この本の大事なところ。ある集団(ナチス)全体に罪をなすりつけるのは、ある集団(ユダヤ人)を抹殺すべき集団だと位置づけるナチスと本質的に同じことだ、そんなことをしていては再び同じ過ちをくり返すというのが、フランクルの考えだったわけである。

来月の旅、旅行社のもくろみは、「反省しているドイツ、反省していない日本」というものかもしれない。だけど、そんな旅にはならないね。きっと。

2015年4月8日

『慰安婦問題をこれで終わらせる。』(小学館)は、あとは発売(4月25日)を待つだけ。昨夜、JR神戸駅で、某地方新聞社(名前を隠す意味がない)の報道部長と偶然遭遇したのですがが、以前、慰安婦問題での私の講演を聞きに来られた方だったので、献本を約束しました。どうやって売っていくのか、真剣に考えなくちゃ。

本日朝、「自衛隊を活かす会」が出す本のゲラが届く。これは講談社新書で6月18日発売予定。

この本、私は「まえがき」を書いているだけでして、全体の編集に責任を負う立場にあります。自分の会社の本の編集をするだけでなく、他社の本の編集をするようなことがあるなんて、考えてもみませんでした。

とっても意義のある本ですよ。この間、5回にわたって開かれた「自衛隊を活かす会」のシンポジウムをふまえ、3つの章に分けて、安倍さんとは異なる自衛隊の活かし方を提示しています。

ひとつは、日本の防衛と安全保障の分野。ふたつめは、対テロ戦争の分野。みっつめは集団的自衛権にかかわる分野です。

それぞれの分野で、シンポジウムに参加してくれた自衛隊の元幹部のみなさん、研究者のみなさんが執筆しておられます。もちろん、「自衛隊を活かす会」の3人の呼びかけ人もです。

そして最後に、そういう議論をふまえて、「会」の提言をするという構成です。この提言、タイトルを「変貌する安全保障環境の中で生きる「専守防衛」と自衛隊の役割」となっています。

その提言ですが、最初に発表する場は、5月18日に開催するシンポジウムです。午後5時から、衆議院第2議員会館ですが、詳細は、統一地方選挙の前半戦が終わった翌日(13日)、ホームページでお知らせします。

ちょうど安倍さんが新安保法制を国会に出すタイミングに合わせて、それとは異なる道を提示する「提言」が公表され、本となって広がっていくということです。少なくともタイミングだけは万全ですね。乞うご期待。

本のタイトルが未定なんです。いい案があればお寄せください。本日は、この本の編集作業を早めに終わらせて、本業の仕事をしなくっちゃ。

2015年4月7日

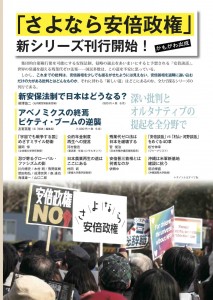

ようやくオモテに出せるまでになりました。いかがでしょうか? これは書店用のチラシの一面だけでして、本物は合計4ページもの特別版です。

現在、もう安倍さんには我慢ならないという声が充満しているように見えますが、その安倍さんは、平気の平左ですよね。そんな声など気にせずに、やりたいことに邁進しているんです。

秘密保護法も集団的自衛権も残業代ゼロも、個別の課題では自分に対する反対の声が大きいことは、世論調査もあるから安倍さんも自覚しているでしょう。しかし、それが政権を脅かすものになるとは、露ほども思っていません。

だからいま、考えなければならないのは、どうやってわれわれの闘いをレベルアップさせるかだと思います。そのためには何を探究する必要があるのか。

まず、個別の課題では、その批判の内容を深めるとともに、オルタナティブが大事でしょう。著者の名前を見ていただければ分かるように、安保法制でも沖縄基地問題でもその他でも、それを打ち出せる人がそろったと思います。

同時に、闘う側がまとまっていく必要があります。いくら多くの人が参加するように見えても、安倍さんに対して一党一派が対決するという構図では、誰がみても勝てるという希望を持つことができません。そこをどう打開するのか。

このシリーズに書いていただけるのは、いわば右から左まで、保守から中道、そして革新まで、安倍さんにだけは任せられないという人たちです。そういう人がひとつのシリーズにまとまって書くということが、いま大事なのだと思います。安倍さんの側だって、自分に対抗する側はバラバラだから恐くないと考えているのですから、団結しているところを見せつけなければなりません。

だから、このシリーズ、これだけではありません。これをベースにして、是非あなたも加わってほしいと訴えて、さらにレベルアップさせていきます。

きょうもいまから、来年の参議院選挙後にも予定される改憲国民投票の項目となる緊急事態問題について、著者と会いに行きます。教育問題も加えなければ。

安倍さんが倒れるのだ先か、私が倒れるのが先か(笑)。いや、冗談です。ボチボチやっていきます。

2015年4月6日

昨日の菅さんとの会談は、何というか、政治家としての格の違いというものを感じさせたね。NHKのニュースだったか、翁長さんが「粛々と」という言葉を菅さんが使うことの問題点を指摘して、それを受けた菅さんが会見でこの言葉を使えない姿を映したわけだが、それだけで勝負があった気がした。

安倍さんをはじめ政府が翁長さんとの会談に応じないことについて、子どもじみているし、日本国民の代表者としてふさわしくないという批判があり、それはそれで正しい。だけど同時に、翁長さんと会って議論すると、政府の道理のなさが白日の下にされされてしまうという事情もあるんだろうね。

「粛々と」だが、本日になって菅さんは、この言葉は今後使わないと明確にした。これって、実質的なところでは譲歩しないけれど(工事を中断することはないけれど)、言葉くらいなら譲ってやろうと菅さんは思っているかもしれないけれど、そんな程度は済まないものになるような気がする。

翁長さんがこの点を指摘したのは、どういう脈絡でかというと、沖縄が米軍の軍政下にあったときのことと搦めてである。菅さんの言葉が、キャラウェイ高等弁務官の姿と重なると指摘したのである。

キャラウェイって、私もよくは知らないが、ウィキペディアによると、アメリカの日本大使であったライシャワーが、沖縄の自治権を拡大し、財政援助を増やそうとしたのに、それに反対した人物として知られているという。ライシャワーは、自分の回顧録で、キャラウェイのことを「独裁者」とまで表現しているようだ。1963年3月。キャラウェイは演説で、「沖縄の自治権を強く欲する住民は、彼ら自身で政治を行う能力はない」とまで発言したとされる。

菅さん、キャラウェイのこと、誰かに教えてもらっただろうか。こんなキャラウェイと菅さんが同じように見えるって、翁長さんの言葉はきついよね(当然だけど)。

でもね、翁長さんのきついところは、沖縄を支配したアメリカの高等弁務官と菅さんを比べたこと自体にはない。そうではなくて、アメリカのなかにも、沖縄のことに少しは気を配るグループと、ただ弾圧するだけのグループがあることを前提に、そのうちの後者と同じだと言ったことが、物事の本質を言い当てていて、とってもきついと思う。

つまり、日本政府の対応は、ただアメリカに追随しているというだけではなく、先頭に立って沖縄を抑圧する側に回っているという批判なのである。会談の最後に、抑止力の考え方からすれば、沖縄の基地をもっと後方に置く考え方もアメリカ側にあるのに、日本政府が沖縄に引き留めようとしているのではないかと危惧の念を表明しているのも、それと同じ立場の表明である。

そういう意味をもった「粛々」である。それを言葉として使わないと追い詰められたわけだが、それが意味するものは、果てしなく深いと思う。

2015年4月3日

そもそもテレビはあまり見ないし、とりわけ報道ステーションは、福島で被ばくの影響を最小化しようと必死で努力している人への配慮が足りないので、最近、まったく見ていない。古館さんのことだって、別に反権力という感じはしないし、何の共感もない。

だけど、古賀茂明さんの今回の発言をめぐり、批判が古館さんやテレビ局に集中しているのを見ると、何か言わないとダメだねという気にさせられた。古賀さんの対応、あまり気持ちのいいものではない。

そもそも、本当に官邸からバッシングがあるなら、それを証拠とともに暴露すればいいだけのことなのだ。「官邸の皆さんにはものすごいバッシングを受けてきた」と言うわけだから、「皆さん」ということで多くの人がかかわった証拠があるのだろうし、「ものすごい」というのだから、みんながびっくりするようなものなのだろう。

だったら、その内容を言えばいいではないか。それが正しいやり方かどうかは別にして、生放送で何かを暴露することが古賀さんの狙いなら、中身を言えばいいのだ。菅官房長官がどういう圧力をかけたとか、誰はどうしたとか、等々。

「官邸の皆さん」の「ものすごい」ものなら、古賀さんほどの有名人なら、個人のブログで書いたって、何百万では済まないアクセスになり、新聞やテレビも取り上げざるを得なくなったであろう。それができなかったのは、それを言ってしまえば名誉毀損になる程度の噂話だったとばれてしまうからかと、勘ぐりたくなってしまう。

いまからでも遅くないから、真実であるなら、すべて表に出すべきである。表に出さないと、信用されなくなってしまうよ。言論弾圧なら、裁判に訴えたって勝てるでしょ。

いちばん問題だと思うのは、権力者である官邸が何をしたかは言わないまま、批判を古館さんやテレビ局に向けていることである。古館さんはこれまで、古賀さんを出演させてくれ、言いたいことを言わせてもらった恩人のようなものではないか。古賀さんが言うように、たとえ古館さんやテレビ局が権力に屈したのであったとしても、批判する場合は、恩義を裏切らないようなやり方があったはずである。世話になった人を困らせるって、私は見ていて気持ちが良くない。

このままでは、古賀さん、権力とは正面から闘わないし、人としても信頼できないと思われてしまうのではないか。隠れて話の内容をテープをとるような人となんて(相手が官房長官ならまだしも)、心を打ち明けた話なんかできないでしょ。