2015年1月21日

昨日の記事の続きは、明日にまわします。本日はイスラム国による人質問題。

昨日、新幹線のなかで、このニュースを知りました。びっくりしたのは、やはり、イスラム国が出してきた要求が「おカネ」だったことです。さらに報道が続くにつれ、もっとびっくりしたのは、イスラム国が日本の中東諸国への経済支援を批判していることでした。

テロって、何がその他の犯罪と異なるかといえば、動機の違いにありますよね。個人的な報復とかいうものではなく、何らかの政治的、宗教的等々の動機で行われるところに、この犯罪の一番の特徴があります。

だから、これまでテロ集団が人質をとったときは、政治的な要求を出してきたわけです。「牢獄に入っている仲間を釈放しろ」とかいうヤツです。今回にいたる経過でも、イスラム国は「空爆をやめろ」と言ってきました。

それが今回、「1人あたり1億」というんですからね。えらく世俗化したんだなあという感想を持ちました。

まあでも、人質の解放という面からみれば、交渉が成り立ちにくい原理主義者と比べ、「いくら払えばいいんだ」(実際に払うかどうかは別にして)という交渉ができるわけです。いい言葉が見つかりませんが、助かる可能性はあると思います。

これは水面下の交渉になるわけで、あれこれ想像して政府の対応を批判しても仕方がないんですね。見守って、ことが終わってから、ちゃんと検証すればいいと思います。

安倍首相が経済支援をしていることの責任を云々する議論がありますが、これはぜんぜんダメでしょう。問題外です。

イスラム国が日本の経済支援を批判したというのは、とっても大事なことを意味していると思います。テロ集団は、空爆よりも何よりも、中東諸国の人々の暮らしが向上することを嫌っているということです。

9.11テロ以降、左翼的な人々は、テロの根源は貧困や格差にあるのだから、戦争ではなくそこを充実させろと言ってきましたよね。それをテロ集団が証明してくれたようなものです。人々の暮らしが向上すると、テロ集団は策動しにくくなるわけです。

それが証明されたのに、テロの標的になるから経済支援をやめようということになったら、人々の暮らしは改善されず、テロの温床が広がるだけですよ。テロに屈した上でそんなことになったら、目も当てられません。

日本が戦後、国際貢献として経済援助を中心にやってきたことは、一部の人にとっては日本の臆病さの象徴だったわけです。しかし、じつはそれこそが戦争を終わらせる上で大事だったということが、9.11テロ以降、証明されてきたし、今回はテロ集団の言明によって明らかにされたということだと思います。

集団的自衛権というのは、その方向と逆行することに大きな問題があるわけで、安倍さんを批判するとしたら、そういうものでなければなりません。どうでしょう。

2015年1月20日

2月に出すのがこの本です。サブタイトルは「三浦広志の愉快な闘い」。著者はかたやまいずみさん。

三浦さんは、福島県南相馬市小高区で3世代つづく農家の方です。そう、福島第一原発から12キロくらいのところです。当然、そこで農業をやることはできず、北に50キロのところ(新地町)で、息子さんとともに農業を再開しています。

私が1年目の3.11は福島で過ごすのだと決めて、浜通りの人たちに呼びかけ、蓮池透さんの講演会と伊勢﨑賢治さんのジャスヒケシをやることになって、その現地実行委員会をつくったのですが、そこに参加してくれました。当時は、農業を再開するかどうか、まだ決断していなかった時期です。

2年目の3.11のとき、福島の農産物の直売所でもある野馬土(のまど)というのをつくっていて、放射線量を測って、安全性を確かめたものを売るということをやっていて、そこに案内してもらいました。それだけじゃなくて、原発被災地を視察に来る年間2000人以上の案内をしています。

いつも生き生き明るい方で、こっちが励ましに行っているのに、逆に励まされるんです。本のサブタイトルとおり、愉快で、不思議な方です。3.11の直後、東電の東京本社前で、福島の農民が牛を連れてきて抗議集会をやったでしょ。それを発案した方でもあります。

3年目の3.11のとき(1年ちょっと前ですね)、コメをすでに作っていて、野馬土で見学している私たちに三浦さんが、コメの放射線量を検査する機器を前にして言いました。それがこの記事と本のタイトルにもなっている言葉です。

『福島のおコメは安全ですが、食べてくれなくて結構です。』

バカじゃないかと思いましたよ。だって、私たちは、安全なコメをつくるために努力している福島の農民を激励に来ていて、安全性を確かめたものは食べてほしいよねと思っているんです。

三浦さんだって、それまで一生懸命、無農薬のおいしいコメをつくってきて、それが新婦人の方とかに評価され、産直で利益をあげる仕組みをつくってきたのに、誰も買ってくれなくなった。福島の農民は、どうやったらセシウムをすわないコメができるか、いろいろ試行錯誤してきて、努力をしてきて、それを毎年、コメ全袋の検査をして(1000万袋以上です)、確かめるんです。そして、ようやく今年、すべての袋で国基準をクリアーしたんです。

だから、『福島のおコメは安全になりましたから、食べてください。』というのが、農民の口から出てきて当然なんです。だけど、三浦さんがおっしゃったのは、違う言葉だったのです。

なぜだろうか、なぜそんなことが言えるのだろうか、そこを取材してつくってもらったのが、今回の本です。(続)

2015年1月19日

昨日は京都で内田樹先生の講演会があり、200名満席の盛況でした。月初めには事前予約人数を突破して締め切ったので、このブログでご紹介することも控えたほどです。

いやあ、すごい講演でした。タイトルは「日本人はいつまで「戦後○○年」と言い続けるのか」でして、イタリア、フランス、ドイツ、日本の敗戦論を比較しつつ、そこに鋭く切り込んだお話です。110分ほど話し続け、質疑の時間もたっぷりとお話しされました。

いろいろな要素から成り立つお話ですが、たとえば日本の場合、悪いのはA級戦犯で国民も被害者という構図で切り抜けようとしたけど、その物語が通用しないというのが、現在の問題点だということでした。これだと、高市早苗さんのように、「自分の世代は関係ない」という言い方が通用してしまう。そうではなくて、こんな考え方が必要ではないかということを提示されたわけです。先生がこういう角度でお話しされるのは、おそらく初めてではないでしょうかね。

内田先生、今年は基本的に講演会は断るとされています。実際、私もいくつか仲介を頼まれましたが、すべて断られています。そのなかで実施された貴重な講演会ですので、何らかの形で読者のみなさんにお伝えできればと思っています。しばらくお待ちください。

で、朝、東京を出て講演会で司会をして、懇親会。その後、夜8時過ぎの新幹線でまた東京に来て、明日まで、いろいろ仕事をします。ということで、あまりに忙しくて、ブログの記事を考える余裕がありません。なので、近く出す本の紹介だけ。

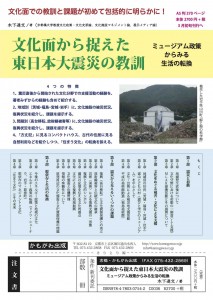

まず、これです。『文化面から捉えた東日本大震災の教訓』。サブタイトルは「ミュージアム政策から見る生活の転換」です。

阪神大震災を期に、大きな災害が起きたとき、まず初動段階で文化面での被災状況を捉えたり、可能な場合は必要な救援をしたりという機運が高まっているんですね。それが今回の東日本大震災ではかなりやられたようです。

この本は、まずそれを紹介しつつ、都道府県別、問題別に被災の実態と復興の課題を明らかにしたものです。予告しているように370ページ程度になりますが、これほど包括的に明らかにしたのは、この本が最初ということになるのではないでしょうか。

2015年1月16日

昨日から東京に来ています。来週火曜日までなんですが、日曜日は、うちの会社が主催する内田樹先生の講演会があるもので、司会をするため、京都を往復しなければなりません。

何とも非効率な(交通費を無駄にする)出張ですよね。前半の東京出張の目的は、大きくいえば二つ。

一つが、この記事のタイトル通り。そういう本をつくるので、著者とお会いすることでした。

いやあ、いい本ができそうです。9年間、陸上自衛隊におられた方で、その後、予備自衛官になり、現在も、自衛隊とはいろいろ結びついているそうです。

自衛官であることと共産党であることは、ひとつに結びついている。そう言い切る力強さが印象的でした。憲法9条が大切だということも、専守防衛という考え方も、平和外交を望むということも、自衛隊と共産党に共通することだと強調しておられました。

9年間もやっていると、最後の時期は、新入りの隊員にいろいろ教育する場面も出てくるそうです。銃の扱いを教えるときも、まず憲法9条の大切さを語り、この銃を国民に向けてはならないことをくり返し、そのためにどういいう持ち方をしなければならないのかと語るそうなんですね。

いい本ができそうです。できあがるのは、夏頃かな。

もう一つが、2月はじめの沖縄行きの準備です。沖縄で誰と会って何を聞けばいいのかについて、沖縄をよく知っている新聞記者の方に事前取材です。

聞けば聞くほど、早く本にしたいなあと思います。これは、まだ出版時期をお約束できる状況ではありませんが、必ず出します。

後半の出張も、仕事は二つ。

一つは、来年の学校図書館向けの本の準備。日韓条約50年の今年、朝鮮半島の問題をどう小学生、中学生向けの本にしていくのか。大事な挑戦です。

もう一つは、東京事務所の会議。保育問題について集中的に議論します。

編集長らしく、自分の関心を優先するのではなく、会社全体の視点にたった仕事という感じでしょうか。

2015年1月15日

あの何百万が党派の違いを超えて参加した大集会とか(ルペンは参加しなかったけれど)、風刺画に対しても賛否両論が闘わされていることとか、さすがにフランスだねということも少なくありません。だけど、違和感を感じるのは、おそらく私だけではないでしょう。

テロとの戦争を宣言するのはいいんです。というか、9.11いらい、ずっとそれがテーマになってきたわけだし、そこに新しさはありません。

その戦争の最初の行為が、空母を派遣してイスラム国を空爆することだという点で、きっと違和感をもつ人がいるでしょう。でも、もうすでにフランスはイスラム国への空爆には参加しているわけであって、これも新しいことではないんです。すでにやっていることを、さもすごいことをやるのだと思わせたいという、オランド大統領のパフォーマンスにすぎません。

私がおかしいなと思うのは、なぜイスラム国への空爆なのかということです。だって、犯行声明を出したのは、イエメンに拠点を置く「アラビア半島のアルカイダ」なんですよ。イスラム国って、最初はアルカイダとの連携が噂されていましたけれど、いまではアルカイダとの不和が伝えられています。

あのブッシュ大統領だって、これだけ中東と世界を不安定化させた張本人ですが、アフガニスタンに拠点を置いていたアルカイダをかくまっているとして、タリバン政権を攻撃したわけでしょ。自衛権の3要件を超えるものではあったけれど、少なくとも、アルカイダの武力攻撃されたので、そのアルカイダを叩くのだという、ある種の大義名分があったわけです。

ところが、オランド大統領には、そんなものが何もないのです。テロリストだったら、フランス人を殺したかどうかにかかわらず、誰でも叩くということでしょうか。あるいは、単独でイエメンを攻撃するのにはさすがに臆していて、オバマさんといっしょだったら後ろ指を指されないだろうということでしょうか。

テロ反対で世論が盛り上がるのは当然で、もっと盛り上がらないとダメなんですけど、そういうことへの検討がすっぽりと抜け落ちています。この熱狂のなかだったら、多少のことは許されるだろうという甘えもあるんじゃないでしょうか。

一方、テロリストを取り締まるため、フランス国内において人権侵害につながるような措置をとるかどうかでは、いろいろ慎重な議論があるようです。さすがですよね。フランス内の問題では理性が働いているのに、イスラムの地を武力攻撃する点では理性が欠けているわけです。

これでは、テロとの戦いは成功しないと思います。アメリカにくわえてフランスまでも理性を失い、ますます世界は不安定化するのではないでしょうか。