2014年10月22日

昨夕は、『若者よ、マルクスを読もう』の著者のひとりである石川康宏先生と、ちょっと難しいお話だった。そちらは少し時間をかけて成果にしていきたい分野である。

昔とは違って、日本革命という問題に関心を持ち、ものを書く経済学者って、どんどん減っている。だから、いろいろ大変でしょうけど、よろしくおつきあいください。

さて、その話の最中に話題になったのが、石川さんが先週末に千葉で記念講演をした際の、ご本人のブログ記事である。講演の後の懇親会で、いつものように活発な議論があったらしいのだが、そこで、「「保守との共同」が大きな課題になっているときに、「安易に自共対決」などと言わない。」と主張された方がいたらしく、記事になっている。

この発言をされた方は、千葉の労働運動で活躍されている方だそうだ。そういう立場にありながら(あるからこそ)、同時に、いろいろな課題で、保守勢力との共同に力を尽くしておられる。自民党の方からも、「おたくらと一緒にやりたい」と申し出があり、一点共闘、保守との共同の大切さを肌で感じるそうである。

ところが、その自民党の方々から、「自共対決」と言われると一緒にやれないでしょ、と言われるというのだ。そうですよね。

安倍首相が飛び跳ねているもので、いまの自民党のなかには、それに付いていこうとする人びととも多いが、同時に、自民党の伝統を守ろうとする人びとが生まれている。自民党の伝統を守って、集団的自衛権に反対して専守防衛に徹するとか、TPPに反対して日本農業を守ろうだとか、そういう人びとである。

まあ、我こそは自民党だと思っている人びとだ。そういう人びとに対し、「オマエは敵だ」と受け取られるような言い方はしてはならない、ということらしい。

現場でがんばっている方の感覚はするどいと思う。奥が深い。左翼出版業界もよく考えなければならない問題である。

2014年10月21日

家族会や議連の評判は良くないが、私は支持する。それで事態が前向きに進むと楽観するわけではないが、その方向しかないと思う。

これまでも書いたように、拉致問題をどう解決するかをめぐって、北朝鮮の指導部はふたつに割れている。日本に対して納得できる調査結果を報告しない限り事態は進まないというグループと、そういう必要はないというグループと。もともと北朝鮮がつくった調査委員会はそのふたつのグループの集合体のようなものだ。

まあ、割れているといっても、後者の方が圧倒的に優勢である。だって権力の中枢にいる人びとだからね。そして、「解決済み」という基本線の報告書を出そうとした。それに対して、「それでは日本側は納得しないし、制裁も解除されない。経済援助につながる国交正常化にも至らない」として、前者の側がギリギリの抵抗をしているというのが、この問題の現状だと感じる。

とはいえ、それはまさに「抵抗」程度のものであって、前者のグループは、後者のグループを説得するだけの力を持たない。だから、日本政府に来てもらって、後者のグループに会わせて、日本側の見解を直接伝えてくれというのが、招待に至った経緯なのだろう。

もちろん、日本側が見解を伝えたからといって、後者のグループが考えをすぐ変えるというほど、甘くはない。当然のことだ。

しかし、納得できる調査結果が示されない限り、制裁の解除もましてや国交正常化もないという確固とした姿勢を、北朝鮮の権力中枢に示すことはできる。後者のグループが考えを変えない限り、北朝鮮は何の利益も得られないことを伝えることはできる。

北朝鮮では、権力中枢に歯向かう人びとは、多くが粛正されてきた。歯向かうまではしないが不満を持つ人は、大量に脱北を試みてきた。そういうことがあるから、体制を変える力というのは、国内的にはほとんど期待できないのが現状であろう。

だから、北朝鮮に対する制裁を強化して苦境に追いやっても、それが政府への打撃となっていかない。どんなに可能性が低くても、北朝鮮政府に対して、直接、納得できる調査結果が必要だということを伝え、分からせる必要があるのだ。

それは民間ベースでも必要かもしれない。先日韓国に行った時、日本からそういう趣旨で北朝鮮を訪問する場合があることを想定し、その際には通訳をしてくれる人を確保してきた。そんな仕事をした場合、韓国に再入国することは難しくなるけれども、そうなったら十数年に及び韓国住まいを終えて、日本に戻ってくるそうだ。そういう機会が訪れることを望む。

2014年10月20日

『通販生活』って、ご存じですよね。カタログ誌っていうんでしょうか。私もこれで書棚を買ったことがあります。同系のもののなかでも、ちょっと高級という感じかな。

今日はとても忙しく、気づいたら、この時間になっていました。あまり書く話題も見つからず、ふと思いついたのが、この記事です。

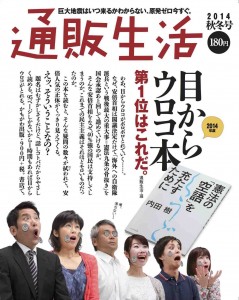

ふと、というには、ちょっと大きな問題なんですよ。まず、画像をご覧ください。

そうなんです。『通販生活』の秋・冬号が発売されましたが(いまは定期読者に発送されている最中で、書店に並ぶのは来月はじめです)、その表紙を飾るのが、なんと内田樹さんが弊社から出した、『憲法の「空語」を充たすために』なんですよ。すごいでしょ。

この表紙にあるように、「目からウロコ」の本です。是非、手に取ってみてください。120万部万の読者がいるといいますから、その1%が買ってくれたら、この本も○○○○○部うれますね。すごい。まだまだ忙しいので、本日はこれで失礼します。

2014年10月17日

以下の寄稿を行いました。掲載は月末か来月初めでしょうか。

日米両国政府は、「日米防衛協力のための指針(ガイドライン)」見直しの作業を行ってきたが、11月8日、そのための中間報告をまとめた。早ければ年内にも最終的な結論を得る方針だという。

ガイドラインとは、1978年に最初に策定された時点においては、日本が武力攻撃を受けた時(日本有事)の日米協力のあり方を定めるものであった。日本は、あくまで日本有事に際して、アメリカと協力して防衛行動にあたるという建前だったのである。それが97年の見直しにより、日本が武力攻撃を受けていなくても、「周辺事態」(我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態)であれば、「後方地域」において米軍を支援するものへと変貌を遂げることになった。

今回の見直しは、集団的自衛権の行使を容認した7月1日の閣議決定をふまえ、ガイドラインにその内容を反映することが最終的な目的である。中間報告にもそれは明示されている。その点では、閣議決定への批判がそのままガイドラインへの批判になるのであって、日本が海外で戦争する道を切り開くという本質は変わらず、ガイドラインに特化した新しい批判の論点が存在するわけではない。

しかし、中間報告の手法は、閣議決定のそれとはかなり異なるものであるように思える。性格としては似たようなものだが、ふたつの特徴がある。

ひとつ。閣議決定の際、集団的自衛権は、「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」にのみ行使するとして、個別的自衛権とあまり変わらないもののように描きだされた。世論の反発をかわそうとする意図が見え見えだった。これは、「周辺事態」の定義とそう変わらないものであり、閣議決定の手法を貫こうとするなら、「周辺事態」のような場合に日本の米軍支援をどう拡大するのかという接近方法もとれたはずである。ところが、中間報告は逆に、「周辺事態」という考え方をなくし、どんな事態であっても米軍を支援するのだという、驚くべきアプローチをとっている。

ふたつ。閣議決定後の記者会見で、安倍首相は、湾岸戦争やイラク戦争のような戦争に日本は参加しないと明言した。ところが、中間報告は、米軍を支援するのは「後方地域」に限るという現在のガイドラインの考え方を否定することによって、「戦闘地域」への自衛隊派遣に道を開くことになった。湾岸戦争のようなものであれイラク戦争のようなものであれ、後方支援のためなら戦場にまで出向くということなのである。

これはふたつとも、集団的自衛権の本質を正直に示すものといえる。自衛隊による米軍支援は、閣議決定の際に強調されたのとは異なって、日本の存立を全うするために行われるものではないということである。日本の平和と安全に関係のない事態において、世界のどこにでも自衛隊が出て行き、軍事行動を推し進めるということである。

なぜこのような手法の違いが生まれたのだろうか。それは、閣議決定は政治の文書であるが、ガイドラインは実務の文書だということであると思われる。別の言葉でいえば、閣議決定はあくまで世論対策であったのに対して、ガイドラインは、戦争現場で米軍をどう支援するかという、実際の必要性から生まれた文書だということでもある。軍事的合理性から考えれば、事態ごとにやるべきことを違えるのではなく、閣議決定にも中間報告にもあるように、どんな事態にも対応できる「切れ目のない」支援こそが求められているということでもある。その点では、集団的自衛権の本質は、今後もガイドラインのなかにこそ明瞭にあらわれると言えるかもしれない。

2014年10月16日

今回の韓国ツアーの大事な目標は板門店を訪ねることだった。訪ねたからといって何かすごいものが得られるわけではないだろうが、安全保障に少しは関わっているものとしては、どうしても外せないものだったわけだ。

土曜日のツアーだったのだが、大型バス2台で行く。減り続けているとはいえ、日本人客も3割ほどいて、日本語ガイドもついている。昼までで往復するツアーもあったが、板門店だけでなく周辺の非武装地帯とか、そこから眺める北朝鮮にも興味があったので、丸一日のコースにした。

感じたのは、韓国の余裕というものだろうか。そもそも、板門店ツアーで儲けるということ自体、この地域をアンダーコントロールに置いているという自信がないとできないことだと思う。

時として北朝鮮との間で緊迫した事態が生じることもあって、訪ねる数日前もそうだった。そういう時は中止になるのかとガイドの方に聞いたら、ずっと仕事をしているけれど、天候などで中止になることはあっても、軍事情勢の緊迫で中止になった記憶はあまりないとのことだった。

中止といえば、近くは4年前の延坪島砲撃事件の時だったらしい。あの時は民間人に犠牲者が出るほどのことだったからね。そういうことでもない限りツアーも実施するわけである。

そういえば、4年前の事件って、沖縄県知事選挙の真っ最中だったんだよね。絵に描いたように銃撃事件が起きて、韓国の民間人が殺されて、南北関係が緊張する。それに応じて米軍のプレゼンスの重要性が強調されるという流れができて、そのなかで県知事選挙に突入したわけである。

当時やっていたブログで、そういう事態のなかで県知事選挙を闘うことになるのを嘆いてはダメだと書いた。そういう事態でこそ左翼が頼りになると国民から思われるようにならないとダメだろうなという気持ちだった。

今回もそういう事態の再現を望むわけではない。だけど、普天間基地撤去という翁長さんの政策に対して、現職陣営は「抑止力の大切さ」で押してくる。そのためには少しの緊張も大きく描くことになるだろうし、やはり情勢が緊迫したときこそ左翼の出番だと思う気持ちの強さがないと、こういう選挙で確実に勝利することはないと思う。

ところで、板門店での写真をアップ。右下に段になったところがあるでしょ。これが南北の軍事境界線である。その右が韓国、左が北朝鮮。ということは、私のいる場所、北朝鮮側なんですよ。