2014年9月18日

慰安婦問題を考えるうえで、日本の朝鮮半島に対する植民地支配の問題は、避けて通ることができない。だからそのことを少し書いておく。

65年の日韓条約締結にいたる過程の交渉において、日本側代表の発言がいろいろと問題になった。そのうちには、植民地支配そのものを考えさせる発言も、いくつかある。

たとえば、韓国側が植民地支配の違法性を追及したのに対し、日本側が、「世界の列強が朝鮮半島を植民地支配しようとしていた。日本が支配しなくてもロシアがやっただろう」と応えたこともあった。いずれにせよ植民地支配されたのだから、日本だけが悪いとつべこべ言うなという感じだったろう。

この発言そのものは、おそらくその通りなのだと思う。日露戦争は朝鮮半島の支配権をかけた戦争であって、この戦争でロシアに勝ったから、日本は植民地支配に進んでいった。ロシアが勝てば、当然、朝鮮半島はロシアの植民地になっていっただろう。

ところで、ある読者から、植民地支配と軍事占領とはどう違うのかという質問があった。戦争があると、軍事力によって他国(他地域)を支配するわけだが、占領はするが賠償などを課した後は撤退する場合もあれば、そのまま植民地として支配する場合もある。その違いはどこから生まれるのかということだ。

一般的にいえば、軍事占領というのは、近代主権国家同士の戦争の場合に問題になる。相手は主権国家なので(お互いに国家として尊重し合っているので)、たとえ戦争で勝った場合も、その国自体を自分のものにすることはあり得ない。軍事占領した力を背景にして、賠償を課したり、特定の土地を割譲させたりしたら、そのあとは軍隊を引き上げるのである。

一方、植民地支配というのは、近代国家が無主の地を支配する場合のことだ。欧米的な基準でみて、そこに近代国家がない場合(無主の地の場合)、ある国がその場所を自国のものだと宣言した上で実効支配すれば、そこはその国のものになる。

これって、本当にその場所が無主の地の場合、それなりに合理的なルールである。誰のものでもない、誰も住んでもいない場所があれば、そこを獲得するための争いが起こるわけだが、ルールが決まっていないとその争いは戦争に発展するのであって、何らかのルールは必要だったと思う。

ただ、その無主の地というのが、あくまで欧米目線ということだった。アフリカにせよアジアにせよ、そこには部族社会があったり、国家があったりしたわけだが、それは欧米基準では国家ではなかった。自分たちがつくった国際法についての知識もなく、それを守るような国家でない場合、そこは無主の地として植民地支配の対象とされたのである。

そういう欧米がこの極東の地にやってくることになる。そこには近代国家とはいえない日本、朝鮮、中国があった。当然のこととして、この3国は欧米にとって植民地支配の対象である。しかし、その日本がどういうわけか支配する側にまわり、朝鮮半島を支配した。そこに慰安婦がずっと問題になり続ける背景のひとつがあるように思う。

2014年9月17日

昨日は福島。福島を中心にして3800名以上が原告となり、原発事故を起こした国と東電の責任を追及する裁判がやられている。その法廷を傍聴してきた。

この裁判の意義、中身を明確にしたのが『あなたの福島原発訴訟』という本。「みんなして「生業を返せ、地域を返せ!」というスローガンがサブタイトルになっている。

裁判の本をつくっているのだから、その裁判の様子くらいこの目で見ておきたかったということもある。また、この裁判の原告団・弁護団が10月2日、福島市の音楽堂で『福島の過去・現在・未来を語る』というシンポジウムを開くのだが、私がそのパネラーになってしまっていて、裁判のことを肌で感じておかねばならなくなったという事情もある。

傍聴して、とても感動した。裁判というと、原告と被告が決まり切ったことを言い合い、裁判官が決まり切った判決を下すというイメージをもつ人もいあるだろうけれど、そういうものではない。本当に心を打つ弁論があれば、裁判官の心を動かすこともできるし、舌打ちしたくなるような被告の発言に対する傍聴席のため息も、それはそれで裁判官とも共有できるのだということが分かる。

ところで、新幹線に長い時間乗っていたので、本を1冊読了した。フランクルの『夜と霧』の新訳(池田香代子訳)である。というか、フランクルが70年代に改訂版を出して、その訳ということになる。

その改訂版では、旧版に存在しない重要な箇所がある。米軍が進駐してきてユダヤ人を解放する場面で、ドイツ人のある看守を助けてほしいとユダヤ人が米軍に要請し、それを飲ませるというエピソードだ。我々の感覚では、ドイツの看守はみんなひどい人というものだろうが、現実はちがっている。同じドイツ人でも、いつも横暴に暴力をふるう人もいれば、一度もふるわない人もいるということだった。

福島の法廷では、被告側国と東電から20人ほどが参加していた。みんな一様に黒い服を着て、黒いキャリーを引いてきて、どんな証言があっても顔色を変えないし、全員がひどい人に見える。だけど、そういう人の心のなかをのぞいてみると、じつは国や東電のやり方に納得していない人もいるかもしれない。

だからこそ、法廷をなおざりにすることなく、国や東電は何を言っても変わらないという立場ではなく、変わるのだと信じて真剣に心から訴えることも大事なのだと思う。そのことが何かももたらすのだと思う。本当に勉強になった一日だった。

2014年9月16日

慰安婦問題をかかげる市民運動のなかでは、吉田証言に信頼性がないことが、早くから分かっていたと言われる。朝日が今頃取り消したのは遅いというわけだ。それはそうだと思うけれど、朝日も市民運動も、いわゆる「強制連行」とか「強制」に引きずられたことは間違いなく、それは吉田証言の影響である。

「強制連行」というのは、本人に意思に反して無理矢理連れて行くということである。そんなことがあれば、たとえ植民地支配下であったとしても、絶対に許されない違法行為である。

そういう許されないことがあったという吉田証言があったために、その後、慰安婦が名のり出た際、「あなたは強制連行されたのかどうか」ということが、問題の重大さを判断するメルクマールみたいになってしまった。強制連行されたかどうかで、その行為が重大だったかどうかがちがってくるということになるので、名のり出た慰安婦にも大きなプレッシャーになっただろうと思う。親に売られたのだと証言すれば、朝日新聞も市民運動も気にくわないということになるのだから。

慰安婦問題の重大さは、そんなところにはなかった。それを誤らせたのが吉田証言なのだ。では、慰安婦の何が問題だったのだろう。

軍隊が戦争するに際して、兵士に対しては命を差し出せと求める。女性に対しては体を差し出せと求める。そういう制度を政府がつくった。日本やドイツは公式的に、国民の反発の強いアメリカやイギリスでは非公式に。

まず、そのこと自体が問題だ。いま、アメリカやNATOがアフガニスタンで十数年にわたる戦争を遂行しているが、慰安所をつくるかどうかなど問題にもならない。そういうものを日本がかつて堂々とつくり、いまなおそれを正当化しているように見える(ただ見えるだけか、本当に正当化しているかは微妙)ことが、国際的な批判の対象となっている(いま問題にならないのは、かつての戦争が勝敗が決するまで兵士が帰国できなかったのと異なり、派兵がローテーションになって休養ができるようになったという変化も反映しているのだが)。

しかも日本は、植民地である朝鮮半島の女性に対しても、体を差し出せと求めた。日本から戦地に行った慰安婦の多くは、貧しい農村から売られて、戦時下にはすでに公娼になっていた人たちだったが、韓国からはまだ職についたことがない年若い女性が対象にされた。慰安婦否定派とされる秦郁彦氏の『慰安婦と戦場の性』を読むと、日本軍が経験豊かな日本人だけでなく、朝鮮半島から来るうぶな慰安婦を渇望していた様子が活写されていて、恥ずかしくなるほどだ。前にも書いたが、21歳以上の女性の売買は国際条約で禁止されていたのに、日本は、それを植民地には適用しないことで(日本だけでなくどの国も適用除外したわけだが)、そういう女性を戦場に集めたのである。

市民運動がこういうことを問題にしたなら、それこそ秦郁彦氏なども含め、一致できるものになったはずである。そういう女性を日本がかつて集めたという日本の政治的、道義的責任を問題にするというならだ。

しかし、朝日も市民運動も、それでは満足しなかった。法律違反の「強制」にこだわったのである。違法だということは、法律に違反したものを裁けということであって、実際、市民運動は、実行行為者を裁判にかけ、有罪にすることを求めたりした。民間法廷では、慰安婦制度に根本的に責任があるとして、天皇に対しても有罪判決を下した。

この結果、「ああ、市民運動をやっている人が政権につけば、天皇が法廷に引きずりだされ、何十年も前の「罪」が暴かれ、有罪になって牢獄につながれるのだ」というイメージを植え付けた。私が学生の頃、ある大学当局者が大学民主化闘争の頃をふりかえり、「団体交渉で学生に反論したら、「政権を奪ったら人民裁判にかけてやる」とすごまれた。怖いと思った」と告白していたけど、それと同じ感じを国民多数はもっただろうか。

そのような思惑優先で集めた「強制」の証拠だから、個々には貴重なものがあったとは思うが、天皇を有罪にするほど日本国全体が組織的に朝鮮人女性を「強制連行」したかということでは、やはり説得力に欠けた。そして国民の支持は、90年代半ばを最頂点にして、どんどん減り続けていった。

市民運動って、多数をめざすなら、どういう対決構図をつくるのかが大事である。多数をめざさないなら、ただ理念をかかげて突っ走ればいいのだけれどね。

2014年9月12日

本日は、いろんなニュースネタがありますよね。オバマさんがシリア空爆を決断したっていうのも、数年後、十数年後の世界の大混乱を確実に予想させるものでコメントしたいですが、やはり騒がれ方で選ぶと朝日新聞問題でしょう。

昨日の記者会見で最後に話題になった慰安婦問題では、池上彰さんがコメントで言っているように、検証と訂正が遅すぎた上に、謝罪まで遅かった、だけど謝罪したことはいいことだというのが、まあ平均的な感想だと思います。だけど、なぜ間違った記事を記者が書き、それをデスクが容認したのか、そこの掘り下げは説得力がないです。

吉田調書の問題では、秘密性の高いもので数人の記者しか見ていない(だから点検も甘くなった)ということですが、なぜその数人の記者は、調書を見て、そう判断したのかがまったく分かりません。本日新聞で載っている調書を見ても、学力も高く、たくさんの文書を読むのになれているはずの新聞記者が、なぜそのような読み方をできたのかが分かりません。

おそらく、吉田調書についての記事を書いた記者は、国や東電をどうやったら批判できるのかという観点だけで、調書を見ていたのだと思います。全体の文脈とかを素直に読むのでなく、批判に役立つ部分はないかという視点で見るわけです。そうすると、個々の細かい文書のなかに、これは東電批判に使えるぞというものがあって、飛びつくんでしょうね。所長の指示を無視して大半の社員が逃げたとなったら、東電の信用はがた落ちになって、国民の批判が殺到するでしょうから、そういう記事を書けたらいいなと思って読んでしまうわけです。

ここからは一般論。もちろん、批判精神をもつことは大事なことです。とりわけマスコミには、とくに権力批判の姿勢をもってほしいと思います。それが足らないのが、いまのマスコミでしょうから。

だけど、取材をしてみて、そういう自分の立場と異なる事実に突き当たったとき、それをどう見るか、どう判断するかでしょうね。これでは国や東電の批判にならないと判断したら、それを隠したりしては、メディアとしての信頼性が崩壊するでしょう。ましてや、ゆがんで解釈するなど、あってはならないことです。国や東電の言うことであっても、評価すべきことがあるならちゃんと読者に伝えるという姿勢をもつべきです。

でも、これって、朝日だけの問題ではないと思います。私だって、自分なりのイデオロギーがあって、その立場でものごとを見ます。イデオロギーがあるから、仕事に意欲をもって立ち向かえるわけです。だけど、現実がイデオロギーに合わないなら、イデオロギーの方が間違っているわけです。だから、そういう場合、現実を都合良く隠すのではなく、イデオロギーの方を見直さなくてはなりません。

まあ、そうしようと思っていても、なかなか難しくて、日々格闘しています。だから、朝日に関する報道は、自戒の対象として読んでいます。

2014年9月11日

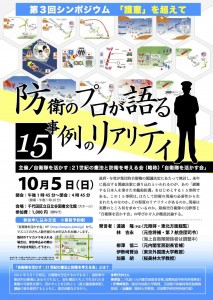

来月5日(日)に開催することになりました。これまでの2回は土曜日でしたが、会場が確保できず日曜日になっています。お間違えのないようにしてください。お申し込みは、「会」のホームページからです。

今回のテーマは、添付したチラシにありますように、「防衛のプロが語る15事例のリアリティ」です。15事例って、言わずと知れた、集団的自衛権の与党協議で議論されていた15事例です。「米艦船に乗って避難する日本人を守る」とか、そういうものです。

そのリアリティというか、リアリティのなさを、陸海空の自衛隊幹部OBと「会」の呼びかけ人が語り合います。海は、当初、元海将補の山本敏弘さんを予定していたのですが、急逝されたため調整中です。

「会」のシンポは、第1回から今回までで、おおよそ自衛隊の国際貢献部分が終わることになります。その議論をふまえて、「会」としてこの問題をどう考えるかをまとめ、シンポでの貴重な発言とともに、来年2月頃、本にして発表する段取りです。

その後、年末から年始にかけて、日本防衛を主題にしてシンポを開催。この部分をまとめた本は、集団的自衛権関連の法案審議がはじまる5月には出したいと思っています。あくまで希望ですけど。

ということで、是非、お申し込みください。シンポを手伝いたいという方は、メールをください。もちろん参加費は無料になります。