2013年9月10日

では、湾岸戦争の場合、集団的自衛権というのは、どのようなものだったのだろうか。若い方は、もう湾岸戦争という言葉さえ知らないかもしれないなあ。1990年8月2日、イラクのフセイン政権はクウェートに侵攻し、その日のうちに全土を占領したのだが、それにつらなる戦争である。

この事態を前にして、国連安保理は同日、決議660を採択し、イラクのクウェート侵攻によって「平和と安全に対する破壊」が生まれたと認定し、そういう事態における安保理の権能を定めた憲章第39条、40条にもとづいて行動することを決定した。具体的には、この侵攻を非難し、イラク兵力の撤退を求めるとともに、イラクやクウェートなどに対して交渉を呼びかけたのである。

イラクが撤退に応じないと見た安保理は6日、新たな決議661を採択する。これは前文で、「憲章第51条」を明示しつつ、イラクのクウェートへの武力攻撃に対する「個別的又は集団的自衛の固有の権利」が存在することを確認した。決議は、そのうえで、イラクに対する広範な経済制裁(憲章第41条)を実施することを決め、各国にそれを義務として遂行するよう求めることとなったのである。

この決議にもとづき、アメリカは湾岸地域に大規模な兵力の展開をはじめる。在日米軍も出動した。これは、決議で認められた集団的自衛の権利に依拠したものだったのである。

ここまでは、9.11と同じような展開だったといえるかもしれない。しかし、ここから先は、全く異なる様相を見せる。

国連が開始した経済制裁であるが、ただちに、その実効性が問題になる。イラクの船は、とくにどこからの妨害を受けることもなく、自由に港を出入りしたのであって、そこにはもしかしたら、安保理で輸入禁止の対象になっている武器なども含まれているかもしれない。しかし、経済制裁というのは、次に引用する国連憲章41条にあるように、「兵力の使用を伴わない」措置だったのだ。

第41条〔非軍事的措置〕

安全保障理事会は、その決定を実施するために、兵力の使用を伴わないいかなる措置を使用すべきかを決定することができ、且つ、この措置を適用するように国際連合加盟国に要請することができる。この措置は、経済関係及び鉄道、航海、航空、郵便、電信、無線通信その他の運輸通信の手段の全部又は一部の中断並びに外交関係の断絶を含むことができる。

湾岸地域に展開した米軍は、集団的自衛権に依拠して、疑わしい船舶を検査(臨検)することもできた。しかし、米軍は、そうしなかった。

そう、国連安保理が、決議六六五を採択し、「当該地域に海上兵力を展開している加盟諸国に対して」安保理が臨検を求めたのであった。国連が許可したわけだから、アメリカによる集団的自衛権の発動ではあり得なかった。

より重要なことは、一一月、安保理が決議六七八を採択し、加盟国に対して「必要なあらゆる手段をとる権限」を与えたことである。これは国連が加盟国に対して武力の行使を認めたものであった。この決議を根拠にして多国籍軍が組織され、湾岸戦争が戦われるのである。個別的・集団的自衛権の発動であった対テロ・アフガン戦争とは全く違う戦争になったのだ。(続)

2013年9月9日

さて、自衛権の発動として戦われた対テロ・アフガン戦争だが、どれだけ自衛権の要件を満たしていただろうか。武力攻撃の発生に対する対処だといえたか、他の手段で解決するよう努力したか、反撃の規模は必要最小限だったかという、国際法上の3要件のことである。

9.11テロが「武力攻撃の発生」と言えたことは疑いないだろう。3000人という死者の数をとっても、アメリカ国家の象徴が攻撃されたことからも、この第一要件は満たしたと言える。

第二要件はどうか。これは全く満たしていない。だって、前回書いたように、国連安保理はこの問題を「法の裁き」で解決しようとした。そのため、タリバン政権にビンラディンの引き渡しを求め、それが実現しないということで経済制裁を開始したばかりだった。

しかも、この制裁が効果を発揮する可能性があった。実は、ビンラディンは、ケニア・タンザニアの米大使館爆破事件でも起訴され、国連は2001年はじめから経済制裁を開始したが、制裁実施状況の報告期限である01年2月末、報告を提出したのは46カ国、国連加盟国の4分の1に過ぎなかった。日本も報告しなかった。その程度の位置づけだったのだ。しかし、9.11テロ後、大きな変化が生まれていた。タリバン政権と国交をもっていた3カ国のうち、サウジとアラブ首長国連邦は断交を宣言した。パキスタンも容疑者引き渡しを求めた。はじめてタリバン包囲網がつくられたのだ。

アメリカの自衛権発動は、この努力を踏みにじった。経済制裁による容疑者引き渡しの道を閉ざし、武力行使へと走ったのである。

第三要件はどうか。自衛権というのは、相手の武力攻撃に相当する、均衡する程度の反撃にとどめることになっている。その基準からいえば、いくら多数の死者が出たとはいえそれに対する反撃として、政権の打倒まで行ったのは、完全な行きすぎであった。しかも、タリバン政権は、9.11の攻撃当事者ではなく、アルカイダをかくまっていたという「罪」なのだから、よけいにおかしい。

結局、個別的自衛権、集団的自衛権というのは、各国任せになってしまうので、自衛権の要件など考慮せずに戦われがちなのである。自衛のつもりが、そして実際に自衛戦争として開始された場合も、それが侵略に転化することだってあるのだ(1870-71年の普仏戦争もそういう経過をたどった)。

その点が、国連安保理決議にもとづく戦争とは、本質的に異なるところだ。その典型が湾岸戦争だったように思う。(続)

2013年9月6日

アメリカのシリアに対する軍事攻撃をめぐって、いろいろな論争がある。なかでも、国連の決議が必要かどうかという問題が、ひとつの焦点である。国連決議があろうがなかろうが、武力攻撃はみんな同じだという立場もあるだろう。あるいは、国連決議にもとづく武力行使でも、ソマリアなどに見られるように失敗したではないかという見方も成り立つだろう。

しかし、まず、国連決議があるかどうかで、法的な正当性という問題は違ってくる。いまさらいうまでもなく、国連憲章は、国連による制裁か、個別的・集団的自衛権の場合の武力行使しか認めていない。今回、どう転んでも自衛権だとは言えないので、法的な正当性を確保しようとすれば、国連決議がどうしても必要になるわけだ。

もちろん、国連決議が想定しているのは、いわゆる国連軍である。安保理のもとで軍事参謀委員会が戦略的指導をするような戦争である。それに対して、国連決議があるといっても、実際におこなわれる武力行使は、主体が多国籍軍だったりする。しかしそれでも、90年代以降の実践の積み重ねによって、それを国連憲章の精神に沿ったものだと解釈するようになってきたのである。

しかも、たとえ国連憲章の想定とは異なり、かなり変則的だとはいえ国連決議があるかどうかは、実際に問題になっている紛争の解決のうえで、それなりに意味がある場合があると思う。実際に行われる軍事攻撃の性格も変わってくる。

そのことが大事だと思うのは、湾岸戦争と対テロ・アフガン戦争に大きな違いがあったからだ。それを以前、記事に書いたのだが、私としては常識的なことだと思っていたのだが、意外に、このどちらも集団的自衛権の発動による戦争だと捉える方が多かった。そう書いている新聞もあるから、影響を受けているかもしれない。ということで、少し詳しく書いておきたい。

対テロ・アフガン戦争の方が時期が近いから、覚えておられる方が多いだろう。二〇〇一年九月一一日、いわゆる同時多発テロ事件が発生した。国連は翌日に安保理を開催し、事件解決への努力を開始する。この日の安保理決議(一二六八)は、加盟国が「個別的及び集団的自衛の固有の権利」をもっていることに言及しつつ、「テロの実行犯、組織者、支援者を法にもとづいて処罰すること」を表明し、国連が「あらゆる必要な措置をとる」ことを決めたものであった。そして、国連が「ひきつづきこの問題にかかわる」ことを表明したのである。

国連安保理は、さらに九月末の決議(一三七三)のなかで、自衛権(個別的と集団的と両方)を再確認するとともに、「国連憲章第七章のもとに行動」することを決定した。憲章第七章は、国連による経済制裁を実施するとともに、それでは不十分な場合に軍事制裁を可能にする条項である。実際に安保理は、タリバン政権に容疑者の引き渡しを求め、それが実現しないからということで経済制裁を開始した。90年代以降の事例から推測すると、そうやって経済制裁で容疑者が引き渡されない場合、軍事制裁に乗りだすことになっただろうと思われる。その場合は、加盟国に対して「あらゆる必要な措置をとることを認める」と決議するのが通例であった。

ところがアメリカは、経済制裁を開始してまだまもない時期に、その成果がでるのかどうかも分からないのに、個別的自衛権によって武力行使する道を選んだのである。そして、NATOが集団的自衛権の発動を決定し、それに追随したのである。

だからこの戦争は、どういう角度からみても、国連決議による正当性のない戦争であった。(続)

2013年9月5日

昨日、東京に出張と言ったんですが、大変だった。だって、大雨で、新幹線が動かないんですよ。結局、4時間遅れでした。

その結果、出張の目的だった仕事が、大幅に影響を受けました(新幹線で本を2冊読めたのは収穫でしたが)。で、本日は、時間刻みのスケジュールですよ。

まず、10時半から、出張のほんらいの目的なんですが、弊社の東京事務所の会議。ブラックとか福島とか、焦点になるテーマがたくさんあるなかで、情報交換とか調整とか、そんなことをやらなければなりません。

13時からは、私用。東京に残してきた子どもたちと会って、どんな感じで暮らしているか、聞かないとね。食事でもしながら。

14時。あるふつうの企業に行きます。「憲法9条下での自衛隊活用を考える会」をメジャーなものにするためには、うちのような政治的に「偏向」しているところじゃなくて、誰がみても「中立」という感じの企業にもがんばってもらわなくてはいけないのでね。どうなるかな。心配。

15時。旅行社。はい、来年の福島企画です。それなりに有名なバンドとか研究者とか呼ぶわけで、かなりお金がかかるんですが、被災者相手に参加費はとれないし、弊社は一円も出さないので(私が仕事時間中に福島企画で働いているので、正確には負担しているわけですが)、旅行をやって、その旅行社にある程度の負担をしてもらうしかないのですね。だけど、誰がみても、「参加したいな」と思えるような企画になりそうなので、旅行社だって、ウハウハでしょ。たぶん。

17時。三多摩の方へ移動して、桑田真澄さんが寄稿してくれた「先生、殴らないで!」の編者とお会いします。今年中か来年のはじめ、「学校におけるスポーツと体罰」を考えるシンポジウムのようなものを開きたいんです。で、著者は東京中心なので、当然、東京開催ですが、本社のある京都でしか本格的な結びつきがない弊社としては、開いたけど参加者は数名、なんてことになりかねないので、いろいろご相談です。

18時。その近くで、学校図書館向けの本の編集で有名な会社があって、そこに行きます。仕事の話もたくさんあるんです。いまの情勢のなかで、子どもたちに朝鮮半島と日本の関係をどう教えるかという問題とか、とても重要なので、なんとか形にしたいし。少し前に出した領土問題の本なんかも、学校図書館ではなく、ふつうの書店で売れるようにするにはどうするか、っていう問題もあるし。

夜は、そのまま懇親会かな。ということで、すごいスケジュール。がんばります。

ああ、朝は、あまちゃん見ましたよ。「地元に帰ろう」っていう歌、この日のためにあったんですね。クドカンはすごい。

2013年9月4日

昨晩、あまちゃんの2日朝の放映分を見ました。そう、3.11の日のことを描いたものです。いろいろ評判になっているよね。

私が心を打たれたのは、東京に向かうはずだったゆいちゃんが鉄道のなかで被災し、東京のあきちゃんとようやくつながった電話で、話す言葉。「あきちゃんが来てよ!」

そう。震災以来、できるだけ現地を訪れ、本になったことも、本とは関係のないこともあったけれど、現地の人の気持ちをつかみたいと思ってきました。いまでも分かったとは言えないけれど、分かろうと努力してきたとは思えます。

ということで、明日から東京出張ですが、週末は福島に行きます。来年の3.11企画のご相談です。報告するのは来週になりますが、福島で暮らす子育て中の家族が元気になるようなものにしたいなと思っています。

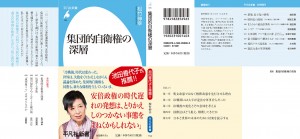

で、本日は、今月発売予定の私の本の表紙をご紹介しておきます。池田香代子さんが推薦の帯文を書いてくださいました。

「冷戦後、時代は変わった。世界は、失敗をくりかえしながらも議論を深めた。集団的自衛権も同盟も、新たな様相を呈しているいま、安倍政権の時代遅れの発想は、とりかえしのつかない事態をまねくかもしれない。」

いいですねえ。ありがとうございます。発売予定日は17日です。