2013年7月23日

昨日の続きである。保守との共同で政権をめざすことは、社会発展の方向性のなかでどう位置づけられるのか。

いわゆる「革新」日本をめざすという方向性があって、保守との共同というのは、そういう方向性とは逆行するもの、あるいは関係のないものだろうか。あるいは、そもそも保守との共同は運動上の問題であって、政権がどうのこうのという性格のものではないのだろうか。

そうではないと思う。いくつかの点から。

ひとつは、めざすべき政策の方向性で一致しているからだ。農業にせよ医療にせよ、いま保守の人びとが自民党政府にたてついているのは、直接には自分たちの「既得権益」が犯されようとしているからである。だがそういう状態は、いまの日本が、国境を越えた資本活動の自由化をめざすことによって、生じているものである。ということは、保守の異議申し立ては、資本のコントロールが必要だという革新の主張の基本点が、労働分野にとどまらず広がっていることの証(あかし)なのだ。だから政策的な一致点が存在するようになってきた。

そしておそらく、日本社会の将来像をめぐっても、保守と革新は一致する。いま、日本がすすもうとしているのは、国際競争を勝ち抜く強い企業、強い個人をつくるような社会であって、そうでない多数の人びとには価値がないというようなものだ。

一方、日本の保守は、それとは異なる価値観をもってきた。村落共同体に代表されていたように、人びとが支え合い、助け合っていくという社会のありようは、日本の保守の良き伝統である。それがいま、一人勝ちという言葉に象徴される資本の横暴によって、ズタズタにされている。

だから、共同体的な社会を大切に思い、復活させようとすれば、保守勢力も、客観的には資本主義を乗り越えなければならないわけだ。そして、革新の側も共同社会(コミューン)を方向性としてめざしている。資本主義の枠内での改革であっても、そこでめざしているのは、一人勝ち社会ではなく、みんなのためにという共同性の方向を向いている。

もちろん、どうすればそういう社会になるのかについて、生産手段がどうのこうのなどという複雑な議論ではすぐに合意はできないだろう。しかし、社会のありようという点では、保守と革新は一致できる。一人勝ち社会から支え合う共同社会へ、ということだ。

ということで、リベラル保守からリアリスト左翼までを対象に、どういう社会をめざして、どんな政策で一致していくのか、どんな政権構想がありうるのか、議論できるようにしたいなあ。そこを探求する本をつくっていきたい。

2013年7月22日

ということが、いま焦眉の課題であると思うのだ。参議院選挙の結果をみて、ほんとうにそう思う。

3年半前に自民党政権が倒れたのは、政権を変たいという国民の意思のあらわれであった。その結果、何十年も続いた政権であっても、本当に変えられることが分かった。だからこそ、昨年末、何の頼りにもならない民主党政権は、いとも簡単に見限られた。いま国民は、自分の力で政権交代ができると実感していて、そういう角度で政党を見ている。

今回、自民党が大勝したのは、ひとつにはアベノミクスへの期待があったからだ。これだけ長引く不況の中で、ずっと先行きが見通せない状態が続いてきたから、少し目先が変わって見えるアベノミクスには、すがるような気持ちがあっただろうと思う。

同時に、自民党にはTPPや改憲その他で不安はあるにしても、じゃあ政権をまかせる対抗軸として野党を見渡したとき、「この政党になら」というのも見えていなかった。比例代表の結果をみると、400万票台の「みんな」、500万票台の「共産」、600万票台の「維新」、700万票台の「民主」と分散しているのは、その結果だろう。

ここからどの党が抜けだして、3年後のダブル選挙(憲法国民投票とのトリプル?)で自民党の対抗軸になっていくのか。それを決めるのは、この間の経過からいっても、「政権」を担う意思と力があるかどうかだろう。橋下さんが政界再編をいうのも、政権にからまないと有権者から相手にされなくなるということは分かっているからだ。

だけど、「みんな」や「維新」は政策的な対抗軸を示せない。だから、政界再編話にしかならないのだけど、そろそろそれも賞味期限が来ているように思う。

政策的な対抗軸を示しているのは「共産」だけである(以上の4党に限っていえば)。問題は、3年後の「政権」への本気度として認知されるものになるかだ。何といっても、衆参ともに「一人区」で勝利しなければならないのだから。

しかも、たとえば護憲という課題をとってみても、「社民」とか「生活」などと一緒になるというレベルでは問題にならないことは、ますますはっきりしている。圧倒的な保守層とどう連携していくのかが、この問題でのキーポイントである。

護憲ということでいえば、それを明確に打ちだしている元自民党の国会議員がいる。TPPの問題では、農協の幹部がたくさんいる。民主党なんかは、政権をとるにあたって、医師会の代表などを擁立した。あるいは、私の世代を見渡すと、ちゃんと物事をまじめに考えている大企業の管理職とか、中央官庁の官僚も少なくない。防衛官僚だってそうだ。

実際、そういう方々のなかに、定年間際に退職して、政治の世界に飛び込んだかたもいる。自分の信念を裏切って大企業や官庁で最後まで仕事するのもつらいからね。

そういう方々を左翼が協力し合って擁立し、保守的な方々と気持ちがいっしょだということを示すことになれば、自民党と対抗できる大きな力になると感じる。どうだろうか。

もちろん、その場合、保守的な方々と政権をともにするのだから、政策のどこで一致するのかという問題が生まれてくる。たとえば、安保をただちに廃棄するということにはならないが、じゃあ、普天間をはじめ安保にかかわる課題に何を実現するのかということも考えねばならない。

やるべきことは多いなあ。出版には何が求められていくのだろうか。

2013年7月19日

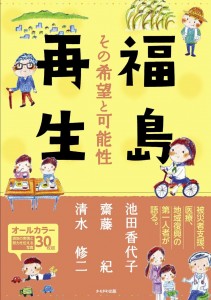

この本、ようやく私の手を離れます。月曜日に印刷所に入稿です。出来上がってくるのは8月5日で、お盆前に本屋に並べることができるでしょうか。

著者は3人。池田香代子さん、齋藤紀さん、清水修二さんです。池田さんは、3.11直後から母子支援ネットワーク「hanako」に参加、さまざまな角度から福島市線に関わってこられました。齋藤さんは、一貫して広島で被爆者医療に携わり、現在は福島市内の病院で被災者の医療に尽力しておられます。清水さんは、地方財政論が専門の福島大学教授で、双葉町の復興まちづくり委員会にも加わっておられます。福島再生を語る上でベストメンバーだと思います。

30点を超える写真が入ります。福島の現状を伝えるものがメインです。これを生かすために、オールカラーの本にしました。

どんな写真かっていうと、この「編集長の冒険」を見ていただいている方なら覚えているかもしれませんが、3月に福島県相馬市で「福島再生の可能性はどこにあるか?」というシンポジウムをやったでしょ。その際に東京、京都、札幌からツアーを組んだんですが、それに京都から参加していた20歳代、30歳代の若者が撮ってくれた写真なんです。京都で聞いていた福島とは違った現実の福島に接して、その新鮮な気持ちが写真にあらわれているように思います。

そう、そのシンポジウムでお話ししたのが、今回の本の著者である3人でした。池田さんには翌月、京都でも講演していただきました。それらのお話がもとになってはいますが、ほとんど書き下ろしといってもいい内容です。

参議院選挙前に出せれば良かったですけどね。だけど、福島再生の課題は、衆参で多数を占める(であろう)自民党と正面から対決して実現すべきものであって、本格的に構えて闘わなければなりません。そのための大きな力になることは間違いありません。8月5日以降は、ここから注文できます。

2013年7月18日

昨日午後は、高槻市内にある大田茶臼山古墳を経て、今城塚古墳(と併設する歴史館)へ。冬につくる学校図書館向けの税金の本をつくるのだが、その準備だ。

この本の第1巻目では税金の歴史のことも扱う。国家ができる前に税金はあったのかとか、国家ができてどうなったかとか、主権者という概念が生まれて税の性質は変わったのかとか、その他その他。そういう問題にイメージをもつため、担当の編集者とデザイナーといっしょに行ったというわけ。

その後は、4コママンガの検討会である。『超訳マルクス』の本はどんどんすすんでいるのだが、そのなかでは、現代に引き寄せて考えられるよう、イラストやマンガをたくさんいれようとしている。4コママンガもその一環。

全体として、『超訳マルクス』の内容にあわせて、ブラック企業と闘うというイメージで、マンガもつくりたい。6種類。

3種類は、ブラック企業の告発だ。もちろん、ワタミとユニクロかな。これは、それぞれの代表者の顔を、どれだけうまくかけるかが大事。それと、いま政府で検討されている労働法制の規制緩和の暴露もしなくちゃ。

残り3種類は、闘うことの意味を考えるもの。これが大事だけど、むずかしさもひとしおである。

ひとつは、若者が立ち上がって成果を獲得したという、そんな感じのものだよね。やっぱり、牛丼「すき家」のことだろうか。アルバイトの残業代が支払われず、青年ユニオンに入って闘おうとしたら、会社側から「そんなの組合じゃねえ」とか言われて団交拒否にあったというヤツだ。だけど、裁判に訴えて、最後は勝ったんだよね。

ふたつめは、労働者の闘いが労働時間を短縮させてきたという、その関係がわかるもの。だって、1日8時間労働週48時間労働条約ができたのは、マルクス以来の国際労働者協会(インターナショナル)の成果だということは、かつて日本の文部大臣だって言ったことがあるしね。バカンスとか週40時間労働制とかは、フランスの反ファッショ統一戦線の成果でもある。

最後は、グローバリズムにどう立ち向かうかだろう。これは、グローバリズムというものが、どの国の勤労者をも抑圧する結果になっていて(アメリカの勤労者だって同じである)、国際連帯の基盤がつくられていることが大事かなあ。そして、国境を越えて労働者、農民が肩を組んで、『嗚呼、インターナショナル、我らがもの』と歌っているとか。

どうでしょ。編集長って、こういうストーリーを考えて、「1コマ目のマンガはこんな感じ」とか、「これは、ファッション業界の華やかさが出るように」とか、そんな指示もするんですよ。いまは、参議院選挙後にどんな本が求められるか、いろいろ考えることがあって、とても楽しいです。

2013年7月17日

結局、2段階方式しかなかろう。理想的な解決は最終段階のものとして堅持しつつ、安倍政権のもとでも実現可能で、慰安婦にとっても意味のある解決を模索する第1段階を、当面の目標にすることである。

その第1段階の基本的な性格は、やはり人道的な謝罪の段階になるだろうと思う。だが、人道的だからといって、バカにしてはいけない。あのワイツゼッカーの演説だって、どこかに法的な謝罪というものがあるわけではない。人道的な謝罪なのである。

大事なことは、あの演説の言葉が、そして仕草が、ユダヤ人をはじめ多くの人びとの心に響いたことである。そして、河野談話にせよ、アジア女性基金から渡された慰安婦への総理大臣の手紙にせよ、内容的には同じような水準にあると思う。問題は、橋本龍太郎さんから小泉純一郎さんにいたる総理大臣のひとりも、慰安婦に直接会って手紙を渡さなかったことに見られるように、本音ではイヤイヤやっているということが伝わってきて、ワイツゼッカーのようには捉えられなかったことである。

日本政府は、韓国政府が65年の請求権協定の枠内での解決を求めていることを、もっと戦略的に捉えるべきだ。この協定は、植民地支配を違法だと認めておらず、請求権問題も全て解決済みだとしている。その協定の枠内なのだから、慰安婦に対して何らかの謝罪のお金を出したとしても、きわめて例外的なものであって、政治決断で可能なのだ。法的な諸問題について、あらたな考え方は求められない。しかも、韓国政府の求めに応じるかたちで解決するのだから、今後、とやかくいわれることはないはずだ。

しかも、それがもたらす自民党政府への恩恵は、計り知れないものがある。安倍さんにとっては中国包囲網を築きたいのに、韓国まで敵に回っているような状況を改善することが可能になる。慰安婦像に安倍さんが跪いている姿が放映されたら、安倍=タカ派という構図が少し揺らいで、改憲へのハードルが低くなるかもしれない。

なんてことを、安倍流の中国包囲網路線を批判し、改憲阻止のために闘っている私が書いてはいけないかもしれない。しかし、それよりも私は、慰安婦に対して、生きている間に、何からの解決があったと思えるものをもたらしたいと思う。護憲などの課題は、独自の闘いでやっていくべきものだし。

その象徴的なイベントとなるのが、いつ完成するか知らないが、アメリカの慰安婦少女像の除幕式になるのではないか。それに参加して、河野談話の線で謝罪することを求めたい。安倍さんも、この談話を踏襲するといっているのだから、個人的な好悪はおいて、日本の国益を背負う総理大臣ならできるはずだ。いや、しなければならない。

慰安婦にとっては、これで満足ということにはならないのは当然だ。というか、あれだけの人道犯罪の犠牲者なのだから、何があっても「これで解決」というふうにはならない。だが、請求権協定の枠内(つまり失った財産の補償)であっても、日本政府からの拠出があるなら、あれほど批判したアジア女性基金よりは一歩進んだものだとは評価できるのではないだろうか。

慰安婦をめぐってはいろいろな運動団体があるけれど、どこか、そういう提言をするところはないでしょうか。最後の目標を降ろす必要はないので。