2017年6月7日

「通」の方はご存じだと思うのですが、核兵器禁止条約を作成するための国連会合に関連し、話題になった写真がありました。日本政府は当初、この会議に参加するかどうか曖昧にしていたのですが、アメリカから公然と反対されて、結局、条約作成に反対することとし、会議にも参加しないことになりました。ところが、会議の冒頭の各国政府演説の時間帯だけのこのこと出てきて、「条約の構想に反対だから会議に参加しない」と表明し、その上で退席したのです。

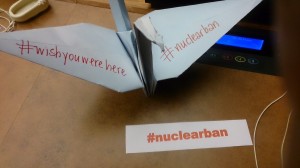

それで、一応、日本政府代表のための席は残されていて、そこに誰かが折り鶴を置いたんです。「#wish you were here(あなたがここにいてほしい)」と書かれた折り鶴です。それが話題になったんですよ。

これって、私にはまったくピンと来ませんでしたが、ピンク・フロイドの有名なアルバムのタイトルらしいですね。日本政府への痛烈な皮肉なんですが、同時に、心からの願いであるようにも思えます。

で、この写真を夏に出版する「国連核兵器禁止条約の意義と課題」の本にも使いたくて、いろいろ探していたんです。そうしたら、この会議に参加した共産党の志位さんが撮影したものだとわかりました。びっくり。

それで、使用許可を得て、「撮影提供:志位和夫」で使わせてもらうことになりました。これだけ話題になっているんですから、もっとご自分の売り込みに使えばいいと思うんですけど、謙虚な人柄があらわれていますね。

この核兵器禁止条約では「威嚇」が禁止されていないことを紹介しました。問題ではあるんですが、それをうまく使うやり方もありますよね。

例えば、民進党にこの条約に賛成するよう働きかけて、この条約の批准を野党の共通公約にすればいいんではないでしょうか。「核の傘」「核抑止力」容認のままでも、この条約に賛成できる余地が残っているわけですから。

一方の自民党、公明党は条約に反対なわけで、選挙では大きな争点にすることが可能なように思います。別に「威嚇」を禁止対象にしていないというだけで、威嚇を認めているというわけでもないですから、そこは容認できるんではないでしょうか。

野党には是非、前向きに検討していただきたいと考えます。よろしくお願いします。

2017年6月6日

と言っても、ご存じでない方が多いかもしれない。弊社から2009年に刊行され、大ヒットした『理論劇画 マルクス資本論』の著者である。先日、亡くなられたとの連絡が、奥様から寄せられた。

もともと門井氏は、大陸書房から「劇画カルチャー」版として『資本論』を出しておられた。それを紙屋高雪氏が再構成し、解説も加えて刊行したのが、理論劇画 マルクス資本論』である。

大陸書房版は、マンガで『資本論』の世界を描く可能性を現実のものとした点で、不朽の名作であった。とりわけ、当時の労働の過酷さは、マンガならではのリアリティがあった。マルクスやエンゲルスの生涯が描かれていたのも、多少、美しすぎる点はあったものの、訴求力があったと感じる。

2008年頃、若者の格差、非正規労働が広がるなかで、小林多喜二の『蟹工船』が注目されていて、次に世論の注目はどこに向かうのだろうかと模索していた。それが資本主義の仕組みを解明する理論問題になるのではという予感はあったが、難しい『資本論』の解説では受け入れられないだろうと思って、紙屋さんに相談したところ、門井氏の著作を再構成してみたいとの希望が寄せられたのである。

まあ、これも簡単ではなかった。すでに退いておられた門井氏にたどり着くまでが、なかなかの難関だった。

大変だったのは、再構成をした紙屋さんだったと思う。マンガでこそ伝わる『資本論』の可能性を、理論面で追求したのだから。

当時、『資本論』にかかわるいろいろな著作が出されていた。しかし、この本は、学者の分厚い解説書をふくむもののなかで、もっとも価値論が正確に、わかりやすく描かれているとの評価を受けた。理論を伝えるマンガの可能性を最大限に引き出したのだと思う。

それを、新しいマンガを描いてもらうのではなく、大陸書房版のものを使って再構成したのだから、紙屋さんの手腕はたいしたものである。門井さんからも、ここまで変えられるものなんですねと、お褒めの言葉をいただいた。再び注目されて、うれしかったのだと思う。

それもこれも、門井さんのもとのご著作があったおかげである。それがなければ、価値論をこれほどわかりやすく伝える『資本論」は日の目を見なかったことは間違いない。この分野の挑戦は途絶えているが、いつか再開したいと思う。

門井さん、ありがとうございました。安らかにお眠り下さい。

2017年6月5日

なんだか忙しいです。もうすぐ核兵器禁止条約を議論するために国連会合が開催されます。条約が採択されれば(7月7日が採択予定日)、そのあと数日で、それに関する本を印刷所に入れなければなりません。もし、採択されなければ刊行そのものを断念せざるを得ませんし、可決されても大幅修正なら、本に間違いが残らないように、丹念なチェックが求められます。綱渡りって、このことですね。写真その他、いまのうちに確保しておかなければ。ということで、東京に出てきております。他にも9月までに刊行する沖縄関連本が3冊同時に進行していたりして、沖縄選出の国会議員の方にお会いしたり、いろいろやることがあり、忙しいです。

その合間を縫って、「自衛隊を活かす会」の出版記念イベントもあります。7日(水)の夜7時30分から。場所は神楽坂。

「新・日米安保論」の執筆者でもある柳澤協二、伊勢崎賢治、加藤朗という「会」の3人の呼びかけ人が勢揃い。豪華ですよね。事務局長の私も行きますけど、司会か何かやるのかな。わかりません。

日本の安全保障で問題なのは、政策を考えて打ち出すのは、政府だけということだと思います(じつはその政策がアメリカ任せで、政府といえども日本側で考えている人がいないところが大問題なんですが)。それ以外の人は、政府が出すものに賛成か反対かは主張することがあっても、自分で対案を出すことをやってきませんでした。

自衛隊を活かす会は、言い過ぎかもしれませんが、戦後70年経ってようやく、政権とは異なる安全保障政策の選択肢を打ち出すことに挑戦しています。まだまだだとは思いますが、がんばりたいなと思います。どうぞイベントにお越し下さい。

この本、集英社新書ですが、帯の推薦は想田和弘さんと伊藤祐靖さん。想田さんはおなじみだと思いますが、伊藤さんは元海上自衛官で、「国のために死ねるか」を書いて脚光を浴びた方です。

集英社のサイトに想田和弘さんの推薦書評が掲載されています。本の核心をきわめて正確に捉えて下さっているので、是非、読んでください。

では、神楽坂でお会いしましょう。

2017年6月2日

ヤフーが5月21日から31日までネット投票を募っていたが、19万47人が投票し、加憲案支持が圧勝した。以下のような設問だった。

「安倍首相は、憲法9条に自衛隊の存在を明記する自民党の憲法改正原案について「年内にまとめて、お示しできればなと思う」と述べました。あなたは、憲法9条の条文を維持した上で自衛隊の存在を明記する案に賛成ですか? 反対ですか?」

正確には、賛成13万8163票、反対4万6232票で、それぞれ72.7%、24.3%である。わからない/どちらとも言えないも5652票(3%)ある。

この結果は予想されたことだ。先月、安倍さんが加憲案を表明した直後の読売新聞の調査でも(12日〜14日実施)、「今の条文を変えずに自衛隊の存在を明記する条文を追加」することについて、賛成する人が五三%となり、反対の三五%をかなり上回りった。共同通信の調査でも(20日、21日実施)、「憲法を改正して九条に自衛隊を明記する必要があると思うか」との問いに対して、「必要だ」(56%)が「必要ではない」(34・1%)を大きく上回った。

その時点から見ると、賛成が増加し、反対は低下している。これは法則的なものかもしれない。ただ漠然と9条を変えるかどうかが問題になってきたこれまでと、9条を残した上での加憲という具体的な姿が見えてきた現在とでは、国民の考え方は大きく変化しているように見える。

ただ、新聞の調査では、選択肢に「わからない」を加えると、結果が少し違ってる。毎日新聞の調査では(20日、21日実施)、「わからない」(32%)、「反対」(31%)、「賛成」(28%)がほぼ同数という結果である。NHKの調査でも、「どちらとも言えない」が41%と圧倒的で、「賛成」(32%)、「反対」(20%)と続く。ヤフーの投票でも「わからない」があるが3%にとどまっているのは、自覚的に投票するものと、受動的に調査されるというものとの、やり方の違いだろう。

この点では、「わからない」という層にどう働きかけるのかが、この問題を左右するとは言える。ただ、大事なことは、この「わからない」層はみんな、自衛隊や専守防衛を圧倒的に認めているということだ。認めた上で、護憲か改憲かで迷っている。

したがって、護憲派の訴えがその気持ちに添っていないと、改憲を選ぶことになる。ところが、その護憲派は、「自衛隊を憲法で明記することには、どんなものであっても反対」という線を譲らないわけだ。たとえ専守防衛の自衛隊と明記するものであっても、個別的自衛権に限ると明記するものであっても、その他いかなるものであっても、絶対反対という主張は変わらない。そして、9条を守り抜いたら、ゆくゆくは自衛隊を解消するという目標も変わらない。

そのあたりを、自衛隊と専守防衛を支持し、自衛隊の解消など考えたこともない「わからない」層がどう判断するのか。よく考え抜く必要があるよね。

2017年6月1日

安倍さんの加憲案で改憲論議が加速している。2020年施行ということは、来年中に国会の発議になるのだろう。来年末が衆議院の任期切れで、それまでに発議をしておかないと、総選挙で3分の2を割る危険があるから、間違いなく来年中。そして、再来年が国民投票。ホントに本格的な議論を加速していかないといけない。

その議論をする上で、国民の意識・動向が大きく変化していることを考慮しなければならない。改憲派といえば自衛隊なりを何らかのかたちで憲法に位置づけたい人で、護憲派といえば自衛隊を否定的に見る人だというのが、戦後ずっと続いた対立構図だった。それはもはや崩れているということをずっと指摘したのだが、最近、ここまで変化しているのかとびっくりすることがあった。それは先月、NHKが公表した世論調査の設問と回答を見たことだった。

この調査は、憲法九条を「改正する必要があると思う」人が二五%と、前回二〇〇二年の調査時より五%減り、逆に「改正する必要はないと思う」が五七%と逆に五%増えて注目されたものだ。私がびっくりしたのは、改正する必要があると思う理由に関する設問のなかに、思わぬものが含まれていたからだ。

普通、九条改憲に賛成だと言えば、その理由としてあげられるのは「自衛隊を明記すべきだ」など、自衛隊の役割を明確化させることである。実際、この調査でも、「自衛力を持てることを憲法にはっきりと書くべきだから」、「国連の平和維持活動などにより積極的に貢献すべきだから」、「海外で武力行使ができるようにすべきだから」などが設問としてあげられ、それぞれ五七%、二四%、七%の回答者が選んでいる。ところが、今回の設問のなかには、「自衛隊も含めた軍事力を放棄することを明確にすべきだから」というものがあったのだ。そして、それを選んだ人が八%もいたのだ。

これを選んだ人々は、現行九条が戦力の不保持を決めているのに自衛隊が存在し続けていることに不満を持っているわけである。その上で、自衛隊を保持できないようにするためには、九条を変えて保持できないと明記する以外に方法がないという見地に到達した人たちだということである。

従来から、自衛隊を絶対に認めたくないという人は存在していたが、それらの人は自分のことを護憲派と自覚していたはずである。ところが、自衛隊を完全に否定する立場からの改憲論が存在することが明らかになったわけだから、私にとっては衝撃的なできごとだった。

九条と自衛隊の共存が余りにも長きにわたって続いたことが、こうした国民意識を生み出した背景にあることは容易に見て取れる。「改正する必要があると思う」という二五%の人々のうちの八%だから、国民全体では二%に過ぎないが、「海外で武力行使ができるようにすべきだから」の七%よりは多いのだから、無視できる数とは言えない。

一方、この調査では、「改正する必要はないと思う」の理由の設問に、「非武装」の選択肢はない。非武装の徹底的な平和を求める人は、いまや改憲派なのだ。護憲派は改憲派に対して、「戦争する国をめざすものだ」と批判することが多いが、それは通用しないということだ。しかも、92年の調査から、この項目は入っていたのである。気づかなかった。

この複雑な世論状況をふまえ、議論を組み立てる必要がある。このテーマで、今後、適宜書いていきます。