2016年4月6日

毎朝、まず朝日新聞と産経新聞に目を通す。産経は、iPhoneで全紙面が無料で見られることが大きいけれど、立場は違っても主張が鮮明で刺激を受けるので欠かせない(もちろん、職場では政党紙も含めいくつも見る)。

本日の産経に、衆院北海道5区補選の記事が載っていた。これと同じような論調がわりと広がっており、この補選の意味を論じるうえでいい材料となると思ったので、ちょっと書いてみたい。

この選挙区、衆議院選挙でもあるし、野党共闘がうまくいっているということで、結果が首相の解散・総選挙を左右するということで注目されている。どちらの陣営も必死だろう。

野党共闘をめぐって論じられることの多いのは、共闘がうまくいって共産党の関与が多いと、「保守票が逃げる」というものだ。産経でも、「共産党との連携を過度に強めれば、同党と長年敵対してきた民進党の支持団体・連合の反発も招きかねない。保守系も多い民進党の支持者離れへの懸念もある-。池田氏(統一候補)の脳裏にはこうした不安も残る」と書かれてある。

これに対して、「保守層はすでに民進党から離れている」という見方がある。「だから気にせず共産党と一緒にやれ」ということにつながる見方だ。

民進党が保守から見放されていること自体は事実かもしれない。しかし、民進党が左傾化、革新化することによって、野党が革新票を一本化し、自公が保守票をまとめるという構図になると、おそらく選挙で野党が勝利することはできない。

沖縄で勝利したのは、あれほど革新の世論が根強い沖縄でも、保守層と足並みを揃え、保革(オール沖縄)VSアベ政治の構図をつくれたからである。この1月、普天間基地を抱える宜野湾市長選挙で敗北したのは、逆に、そういう構図が見えにくくなってしまったからだと考える沖縄財界関係者は少なくない。

それが左派、革新派の現状である。だから、野党が勝つためには、どれだけ保守層を獲得できるかこそが決定的だと考える。

新安保法制の廃止にしても、そのことによって戦後70年続いた保守政治の伝統を受け継ぐのが野党であることを、どれだけ訴えられるか。他方、アベ政治の暴走が、どれだけ保守政治から逸脱したものだと理解してもらえるかが大事だ。

新安保法制がそうなのだから、他の政策分野では、保守的なものも混在することは避けられない。というか、それこそが欠かせない。

産経では、共産党北海道委員会幹部が登場し、「民進党に『こんな政策でいいのか』と首をひねるところはたくさんある」とも語り、違和感を隠さない」と語ったとされる。しかし、共産党の側に違和感が残らないとしたら、それこそ革新派まるだしになってしまって、広い支持は得られないだろう。

一方、「野合」批判の中心である安全保障政策では、一致していることの押し出しが大事だと思う。産経では、「道内の連合関係者は「共産党の我慢が大事だ。選挙区内にある陸上自衛隊駐屯地の前で(デモの)太鼓をたたいたら終わりだ。隊員の妻などが一気に引いていく」とも語る」とされている。

共産党って、まだそう思われている。自衛隊基地に出かけていって、自衛隊批判を叫ぶ勢力だってね。まあ、そこに根拠はあるわけだし、実際にそういうことをやったら選挙で負けるだろうけど。

でも、その共産党も、新安保法制審議のなかで、自衛隊基地に出かけていって、「みなさんの命を守るんだ」と訴えてきた。国民連合政府ができたら、侵略された際の自衛隊出動、安保条約第5条の発動を認めたから、そういう訴えもできるようになった。

だから、連合関係者の心配が当たらないことを、共産党は事実で証明することができるはずだ。自衛隊基地に出かけていって何を訴えるのかが注目される。

こうして5区の補選で勝利することができたら、夏の選挙は、本当に意味のあるものになると思う。どうでしょ。

2016年4月5日

弊社にはギャラリーがあります(左の奥に見るのは、なんと井戸!)。2週間ごとくらいに展示物が入れ替わります。

昨日、出版の相談に来られた研究者を、相談のあと、ギャラリーにご案内したら、出展者がおられ、研究者との間で話がはずみました。それで出展者が研究者にご自分の作品でつくったカレンダーをプレゼントし、そばにいた私もいただいたのです。

1月から12月までカレンダーを見終わり、最後のページでご本人のプロフィール部分を見てびっくり。なんとご出身が、私と同じ「長崎県西彼杵郡崎戸町」!(現在は西海市崎戸町になっていますが、私も西彼杵郡を使っちゃいます)。

人口が2000人程度の島なんです。昔は炭鉱があって2万人以上が住んでいましたが、閉山になって、みんな(私の家族も)都会へ出て行きました。山田洋次の「家族」の世界ですね。

崎戸町と言えば、小説家である井上光晴が青年期を過ごしました。いまも、井上光晴文学館があります。井上は私の父より2歳年上で、共産党の活動もいっしょにやっていたようです。50年問題の混乱もいっしょに体験したのでしょう。

私が大学に入るので上京した頃、父は当時を懐かしく思ったのでしょうか、いろいろな人に引き合わされました。宮本顕治が九州に流されてきたとき、共産党九州地方委員会で同じ釜の飯を食った方とか。

まあ、私は小学校に入る前に島を出たので、ほとんど記憶がありません。そんな父だったから、とっても貧乏で、誰よりも貧しいと幼心に自覚できる家に住んでいたという程度かな。

それでも懐かしさに変わりはありません。これも偶然ですが、来週、崎戸町出身の親戚一同が我が家に集まります。東は東京、西は長崎県諫早市から、総勢10名。半分は私の親の世代ですから、こんなことができるのは、これが最後でしょうね。

本日は個人的な話で申し訳ありません。あまりの偶然にびっくりしたものですから。

2016年4月4日

帰国後の時差ボケは1日で解消しましたが、出張中に溜まっていた仕事がたくさんあって、忙しくしていました。ようやくブログを再開します。

出張は本当に意味のあるものでした。やっぱり、現地に行って、ナマの人、モノに接するって、頭脳を刺激しますよね。その成果が、『若者よ、マルクスを読もう(番外編)──ドイツとイギリスに行ってきた!』に結実すると思いますので、しばらくお待ちください。夏頃には出したいです。この本の正規版『若者よ、マルクスを読もうⅢ──エンゲルス編』のメドがたったのもうれしいです。

出張中、いろいろ日本でありましたが、朝から晩まで仕事に集中していて、あまり別の考え事はできませんでした。

そのなかで、女子生徒の誘拐犯が捕まり、生徒が解放されたこと、すごいなと思いました。何がすごいかというと、2年間経っても、脱出する意欲を保持し続けていたことです。なぜ逃げ出せなかったのかじゃなく、なぜそんな強い意思を持ちつづけることができたのだろうというのを、いつか聞いてみたいと思います。ネットでご両親が捜索していることを知ったことも報道されていますが、そういう行動って、意味があることが証明され、それも良かったと思います。

民進党の船出は、関心は持っていましたが、それ自体で何かが変わるわけではないので、冷静に見ていました。それよりも、「自衛隊を活かす会」と一緒に南スーダン、ドイツ、NATO本部などを選挙後に調査に行く話を前政調会長と進めていたのに、それを一からやり直さなければなりません。まあ、清新な新政調会長ということなので、正面から申し込むしかないですね。

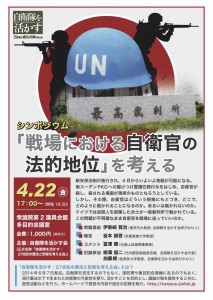

その「自衛隊を活かす会」の次回シンポについて、出張中に公開しました。すでにご存じの方も多いと思いますが、今月22日(金)午後5時より、衆議院第2議員会館多目的会議室です。テーマは、「「戦場における自衛官の法的地位」を考える」です。報告をしていただくのは岩本誠吾京都産業大学教授。おなじみの冨澤暉元陸幕長も参加してくださいます。申込みは「会」のホームページからお願いします。

2016年3月29日

昨日、列車でリバプールからロンドンへ。車窓からの風景がいい旅でした。原発も見えたりして。

ロンドンについて、昼食後、マルクスのお墓へ。マルクスを飯の種にしているのだから、ロンドンを訪ねたらお花ぐらい手向けなければという内田先生の発案でした。

いろいろ名所をまわり、最後が、内田、石川両先生による対談です。産業革命発祥の訪ねたにふさわしい資本主義論を論じ合いました。これは本を楽しみにして下さい。

本日は、1日中フリー。夜、ツアー最後の夜の打ちあげをロンドンのパブでやるので、そこで両先生の最後のご挨拶を録音すれば、仕事もすべて終わりです。

パブって、イギリス労働運動の源流だとご存じですか。18世紀末の労働者が激しい労働の合間、少しでもくつろげるのがパブだったんです。そこで最初は、みんなで話し合って、ケガや病気の備えのためにお金を出し合い、共済制度のようなものが開始されました。19世紀になって、パブでの話し合いのなかで、この状態そのものを改善するために闘おうということになった。それで労働組合ができてくるのですが、パブのマスターは、組合の委員長だったり会計係だったりしたわけです。最後まで「マルクスの旅」です。

昨年、池田香代子さんと訪ねる戦後70年の旅ということで、アウシュビッツとドイツに行きましたが、それはあくまで「著者と訪ねる旅」。その旅を仕事にしようなんて気持ちはありませんでした。

今回の旅は、そこが違っていて、はじめから本をつくるために企画し、実施したものです。お二人の対談を2回しましたが、当然、仕事だから、対談テーマをどうするか、事前に考えるわけです。でも、旅で何を見て、何を感じるのかと無縁にテーマを設定しても、ちょっと嘘くさくなると思って、ぶっつけ本番でした。

それぞれが話すわけですから、取り上げるテーマが違います。当然ですよね。だけど、二人が(ツアー客も)同じものを体験しているから、どこかに相通じるものがあるんです。だから共感できる。

だけど、これを本にしたとき、手に取る読者はツアーを体験していません。読者が実際にツアーを体験しているような気持ちになってもらえるような本になれば、この本、成功すると思います。

明日はトランジットも含めると16時間もの関空への移動ということで、このブログを次に書くのは月を越えて4月1日になると思います。また、お会いしましょう。

安保法制が施行されましたね。自衛隊を活かす会が次のシンポ(4月22日)のお知らせを出したら、わずか4時間で25人もの申込みがありました。日本に戻っても、忙しいです。

2016年3月28日

本日、リバプールを離れてロンドンに向かいます。マルクスのお墓に花を手向けたあと、内田、石川両氏の対談です。

マンチェスターとリバプールは、とってもいいツアーになったと思います。偶然が作用した結果なんですけどね。

マンチェスターのあと、どこで泊まるかは、なかなか難しい判断でした。北の方にロバート・オウエンがつくった協同組合工場が残っていて、そこで宿泊もできるのです。マルクスは、10時間労働制の実験として高く評価していましたから、そこに行く選択肢もありました。

だけど、遠いんですね。ツアーも4日目となると疲れも出てくるし、近くのリバプールならビートルズとの出会いを楽しみに参加するお客様もいるだろうし、9日間の旅だから少しは楽しさも必要なので、ここにしたんです。

マルクスとの関係はと尋ねられたら、ここに奴隷博物館があることにしようと、理由を跡づけしたんです。マルクスは、「奴隷制がなければ綿花はない。綿花がなければ近代工業はない。奴隷制は植民地に価値を与え、植民地は世界貿易をつくりだし、世界貿易は機械制大工業(産業革命)の必須要件だった」(1846年12月28日付け書簡」)と言っていますしね。

ツアー出発直前、いろいろ調べていたら、マンチェスターにリンカーンの像があることを知りました。なぜだろうと理由を調べてみました。

南北戦争が始まったとき、南部からの綿花の輸出が途絶えて、イギリスでは「綿花飢饉」と呼ばれる事態になったそうです。それまでイギリスの輸入の4分の3を占めていたアメリカからの輸出が、5%程度にまで下がり、工場は大半が操業を中止し、常勤の労働者は1割になったと言われています。

南部の諸州は、イギリスの代表を送り、南部を支援してくれたら、いまのイギリスの苦境は抜け出られると説得したそうです。でも、マンチェスターの労働者は、リンカーンを支持する立場に立ち、集会を開いたりした。それが全国に広がって、ロンドンでも集会が開かれるに至り、マルクスも演説したそうです。

そこで、リンカーンがマンチェスターの労働者に感謝の手紙を送ったんですね。実際、像のところにいったら、その手紙が彫られていました。とても見える状態ではなかったので、昨日、ネットで検索して見つけましたけど。

こうやって、偶然のことなんですが、マンチェスター、リバプール、マルクスが奴隷制でつながったんです。なんだか、はじめから狙って企画したような旅になりました。

偶然と言えば、もう1つ。マンチェスターの科学・産業博物館で当時の紡績機械と織機が展示してあって、しかし誰も説明ができないんです。その時、今回のツアー客のなかに、女工をめざす生徒の学校の先生をやった経験のある方がいて、見事に説明してくれました。この機械ではなぜ病気になりやすいのかも教えてくれました。

偶然が作用して、本当にすばらしい体験をしました。ロンドンの二日間で旅は終わり、あとは「若者よ、マルクスを読もう」の「番外編」つくりにまっしぐらです。