2018年7月5日

新安保法制(戦争法)が通った直後、志位さんが国民連合政府構想を提唱し、政権でも野党共闘という路線をとったことは英断でした。この政権では日米安保と自衛隊に関する共産党の独自の立場は持ち込まないという表明も含め、いまでもすごい決断だったと思います。

以前だったら、いわゆる「自共対決」路線ですから、自民党と対決できるのは共産党だけであり、他の野党はみんな自民党と同じオール与党という位置づけでした。そういう路線のもとでは、野党といえども自民党と同じだから、広告掲載も等しく拒否するということはあり得たでしょう。個人的には賛成はしないけれど、そういう理由かと、納得がいったはずです。

しかし、いまや路線そのものが変わったはずです。他党議員の本の広告は載せないという方針がかつて存在したとしても、共闘相手の他党なら、その方針は当然見直してしかるべきでしょう。

しかも、鳩山友起夫氏が執筆者の一人である本は、堂々と大きな広告が掲載されているのです(画像)。執筆者の名前の筆頭にあります。

「赤旗」広告部の説明によると、「鳩山さんはもう現職ではないから」ということだそうで、実際に弊社から出した鳩山さんと柳澤協二さんとの対談本『抑止力のことを学び抜いたら、究極の正解は「最低でも国外」』という本の広告も掲載されたのですから、現職かどうかで分けるのは一つの基準ではあるのでしょう。それにしても、弊社の本は鳩山さんが総理在任時の最大の誤りである辺野古移設問題を自己批判したことに意味があって、そこに十分に突っ込んでいない鳩山さんのこの広告の本とはいっしょにしてほしくありません。

結局、立憲民主党の議員が執筆者だからということを理由にした今回の「赤旗」広告掲載拒否というのは、野党共闘路線が本物かどうかを問いかけるものです。「赤旗」の本気度が問われるものです。

もしかしたら、立憲との協議が進まない現状に業を煮やして、昔の路線に戻ろうとする考え方が強まっているのかもしれませんね。共産党のなかでは、野党共闘の政権では日米安保も自衛隊も容認するという考え方は、かなり抵抗が強いようですから。実際、「赤旗」の7月2日付から、「自衛隊はどこへ」というシリーズが開始されていますが(本日2回目)、これは野党共闘で自衛隊をどこまで容認するかという問題意識は欠片もなく、ただただ自衛隊全面批判の記事になりそうです。自衛隊に疑問を差し挟まない立憲民主への根底からの批判という意味も込められているのかなあ。「お前とは何の一致点もないよ」という漢字のシリーズ。

2000年に共産党が大会で自衛隊活用という方針を決めましたが、党内の抵抗が強く、野党共闘による国民連合政府構想が出されるまで、なしくずし的に棚上げになった過去の実例もあります。やはり歴史は繰り返すのでしょうか。「一度目は悲劇として、二度目はなんとかとして」みたいにならないといいのですが。

昨日、本日と出張し、すごく仕事してきました。年内にみんなびっくりの本が出せそうです。疲れたから明日はお休みしますが、連載記事は大事なのでブログは書きます。(続)

2018年7月4日

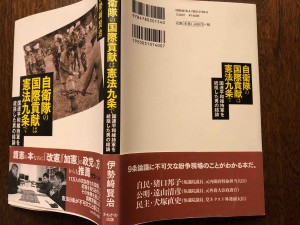

まず画像をご覧あれ。伊勢崎賢治さんの『自衛隊の国際貢献は憲法9条で──国連平和維持軍を統括した男の結論』(2008年)です。

昨日取り上げた『我、自衛隊を愛す……』(2007年)の次はこの本と決めていました。『我、自衛隊を愛す……』は、専守防衛派を護憲派にという考えのもとでつくりましたが、そこでは、じゃあ護憲の立場からすると自衛隊はどんな場合も海外に出てはいけないのか、という問題が欠けていたからです。

紛争地における国連の停戦監視の仕事は、紛争当事者から中立とみられる日本が大事な役割を果たせるし、非武装丸腰でやるので自衛隊が武力を行使するという問題が発生しないという伊勢崎さんの問題提起は、すごく新鮮でした。世界の紛争に関与しないというのではなく、日本が紛争を終わらせていくというわけですから、心が躍ったんですね。私の息子なども「絶対に伊勢崎ゼミに行く」ことをまず決め、それにあわせて志望する大学を選んだものです。

この本の帯のウラですが、少し変でしょ。推薦ということで名前が出ているのは、自民、公明、民主の国会議員だけです。オモテのほうに、「護憲の本なのに、「改憲」「加憲」の政党の方からも推薦」とあるので、「ああ、そこをねらったのか」と思われるかもしれません。

でも、最初は違ったんです。共産党と社民党にも参加してもらい、いわば全政党の国会議員が推薦するという野望を抱いたんです。そして、共産党は笠井亮さんが「いいね」と言ってくれて、社民党は福島瑞穂さんで決まっていました。

ところが、笠井さんが党中央委員会の書記局にお伺いを出したところ、「ダメ」ということになったのです。憲法という基本的な問題で他の政党と同じ枠組みだと思われるのは適切ではない、というような理由でした。はあ、そうですか。

いや、もちろん憲法問題で共産党と他の政党を同列に置こうなんて、少しも思っていませんでした。自衛隊の海外派遣体制がどんどん拡大していくなかで、日本の全政党の国会議員が、日本の役割は非武装丸腰の自衛隊派遣だねと議論するきっかけになれば、多少は意味があるかなと考えただけです。しかも、そういう提起に賛成だということでは共産党は乗れないだろうから、推薦文としては「9条論議に不可欠な紛争現場のことがわかる本だ」として、ハードルを下げたんですよ。

でも、当時の共産党は、憲法問題でも他党と協力し合うという態度をとっていなかったし、そもそも無理だったのでしょうね。けれど、現在は憲法問題で立憲民主党と協力し合おうということになっているわけで、なぜその立憲で憲法調査会の事務局長という大役を担うことが最近決まった山尾さんが『9条「加憲」案への対抗軸を探る』の執筆者だからダメだというのか、よく理解できないわけです。

帯のほうは、共産党だけを外してつくるという選択肢もあったのですが、そうすると「なぜ共産党だけいないの?」という疑問が私の愛する共産党に殺到すると困るだろうからということで、福島さんにはお詫びして、あたかも最初から改憲政党だけに見えるように装いました。笠井さんからは「これもいいね」と言ってもらいましたけど。(続)

2018年7月3日

執筆者が自民党の国会議員だというなら、話は分かるんです。だって、その自民党の政治を打倒しようとしているのが共産党であり、「赤旗」なんですから。

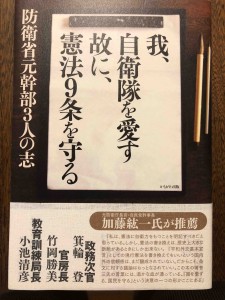

自民党の現職議員はどんな形でも「赤旗」に好意的に載せない──それが大方針であることを知ったのは、もう11年以上前にさかのぼります。私がかもがわ出版に入社し、最初の本である『我、自衛隊を愛す 故に、憲法9条を守る──防衛省元幹部3人の志』を出した時です。

護憲問題で新しいアプローチをした本だから、販売その他でも新しいアプローチをしようとしました。そこで、本の帯での推薦文を加藤紘一さん(故人)にお願いしたのです。言わずと知れた自民党の元幹事長、元防衛庁長官です。きっと無理だろうなと思いながら議員会館宛てにお手紙を送ったのですが、光速でOKというご返事が来ました。画像の通りです。推薦文の内容は以下の通り。

「私は、憲法に自衛力をもつことを明記すべきだと思っている。しかし、憲法の書き換えは、歴史上大きな断絶があるときにしか出来ない。『平和外交基本宣言』としての現行憲法を書き換えてもいいという国内外の信頼感は、まだ熟成されていない。この本の著者3氏の言葉には、温かな血が通っている。『国を愛する。国民を守る』という決意の一つの形がここにある。」

いま見ても、心が打たれます。おかげで本は注目され、8刷りくらいまでいったでしょうか。

ところで、著者の一人は、自民党のタカ派の国防族だった箕輪登元防衛政務次官で、本自体の広告は、著者のお名前とともに「赤旗」広告に載ったのです。ところが、加藤さんが推薦文を書いていることは広告に書いてはいけないということでした。その違いの基準は、箕輪さんが元職で、加藤さんが現職だからだというものでした。

この方針は徹底していて、「赤旗」だけにとどまりません。共産党系列の取次である新日本図書を通じて、共産党の県・地区組織や、いわゆる「民主書店」に配本するのですが、その際、この「帯」は外して流通することになってしまいました。びっくりでしょう。

まあ、現実に闘っているわけだから、そういうこともあるかなと自分を納得させることになります。しかし、この数年、自民党の大幹部だった野中広務さんや古賀誠さんなども「赤旗」に登場しているわけで(元職ですけど)、現職なら何が何でも掲載拒否ということでいいのだろうかとは思いますよね。

「帯」をめぐっては、別の本で別の体験をしました。それは明日。

『9条「加憲」案への対抗軸を探る』はアマゾンで「通常1〜2か月以内に発送します。」と表示されているので、さらに品不足になっているように見えますが、そんなことはありませんので、ご注文くださいね。(ほら、午後3時時点で、「在庫在り」に変わりました。(続)

2018年7月2日

さて、前置きが長くなりましたが、本日から本題に入ります。2週間ほど前、「赤旗」に月2回掲載している全4段(紙面の下4段分を左右全部の広さで)広告を出稿しました。以下の画像ようなものでしたが(確定していない本の表紙はアタリになっている)、このうち特定の書籍が基準に合わないとして掲載拒否されることになったのです。どれだか分かりますよね。

そう。真ん中にある『9条「加憲」案への対抗軸を探る』です。まあ、私も著者に入っているし、最近、共産党にもの申すことの多い伊勢崎さんも入っているから、何か問題があるかもしれないとは思っていました。だから、担当者から「ダメだった」と聞いた時は、「やっぱりな」と感じたのです。でも、理由を聞いた時に愕然。他の野党議員(山尾志桜里さん)が著者に入っている本だから、というんですから。

耳を疑うとはこのことです。だって、共闘を求めている相手ですよ。事実上与党扱いしている維新でもなく、なかなか腰の定まらない国民民主でもなく、もっともラブコールを送っている立憲民主党の議員なんですから。いったいどうしたことでしょうか。

広告が載らないわけですから、この本の存在を知らせようとすると、自分でこんな記事を書くしかありません。尊敬する「赤旗」のことを批判的に論評するなんて気が進みませんけれど(初日から「赤旗」ネット版を申し込んでいるきまじめさ。さくさく動いて快適ですよ。関わった方々はご苦労様でした)、本が売れないで赤字になって会社が傾くのはもっと困るわけで、やむにやまれぬなんとかということでご理解ください。

このブログの読者の方は、是非、アマゾンでご購入を。と呼びかけようと思ったら、ありゃあ、本日発売日なのに、もう「一時的に在庫切れ;入荷時期は未定です」と表示されています。

すでに「赤旗が広告を載せない本って、どんな内容なんだろうか」と注目が集まっているんでしょうか。でも、在庫はふんだんにありますし、継続的に出荷する体制は整っていますので、ちゅうちょせずにご注文ください。

それでも一日も待てないという方は、弊社のサイトでも購入できます。送料も無料ですから、アマゾンと変わりません。もちろん書店に行けば並んでいます。

さて、論じなければならないのは、野党議員が著者の本の広告は載せないという「赤旗」の判断のことです。これが与党議員というなら、まだ分かるのですが。(続)

2018年6月29日

本題に入る前に、もう一度、対談本の話。野党が共闘を深めるに当たって、正式の協議を大切にするのは当然ですが、本のために対談することにも意味があると思うのです。

もう十数年前、私が共産党の政策委員会で仕事をしていた時のこと。当時は自民党政権で、野党間には政権共闘の議論などみじんもない時代でしたが、それでも政策責任者の協議は野党間でやられていました。民主党は岡田克也さんで、共産党は筆坂秀世さんで、他党代表は忘れたけれど、私もうしろのほうで傍聴したことがあります。

だけど、まあ民主党が原理主義者と言われる岡田さんだったこともありますけれど、協議は非常に実務的で、心が通い合うようなものではありませんでした。合意事項は確実に守られるんですけどね。

その頃から思っていたのは、正式協議と平行して、もっとレベルを落とした協議というか、責任度の低い協議も必要ではないかということです。だって、正式協議というのは、党を背負って来ることもあり、決定にしばられるので、融通が利きません。だから、人間同士の信頼関係をつくることを目的にして、徹底的に議論をするけれども、そこでの協議事項のしばりは緩いような場が必要ではないかと。

それには本のための対談って有効だと思うのです。これが政党の機関紙とか雑誌の対談だと別の気遣いも出てくるかもしれませんが、政党色のない出版社(笑)の本ということだと、気軽じゃないですか。

そういうこともあって、前回の総選挙のだいぶまえに、民進党の代表だった前原さん(京都2区)と共産党の穀田さん(京都1区)の対談本を提案したんです。ちょうどどこかの街頭演説で二人が並んで立ち、肩をたたき合った場面もみたしね。でも、政策的には乖離が大きいから、そこで一度、突っ込んだ議論をしてみたらどうかと思ったわけです。その結果、政策的な一致が広がらないにしても、1区と2区の「すみ分け」が実現すればいいなという野望を持って。

だけど、穀田さんの京都の事務所は前向きだったのですが、やはり中央委員会からはだめ出しが来ました。そういう種類のことは中央委員会主導でしかやってはいけないということでした。政党同士の正式協議だけしかないということなんですね。

でも、枝野さんと志位さんが、まず正式協議するってことになると、破談した時の衝撃が大きいです。だから、まず本のために対談して、探り合いするようなことも、あっていいと思うんです。対談のあとにカラオケに行ったりしてね。

まあしかし、そうやって意味のある対談が実現し、本になっても、従来からの「赤旗」の一貫した方針があって、広告には載らないわけです。ということで、その広告に載らない本が発売されるのにあわせて、来週、本題に入っていきます。(続)