2014年7月23日

オスプレイを佐賀空港に持っていこうという案が急浮上している。その背景にあるのは、沖縄県知事選挙で政府が追い詰められていることにある。

自民から共産までオール沖縄で候補をたてられれば、とても仲井真さんでは太刀打ちできない。だから、仲井真さんの公約である普天間基地の5年以内での運用停止(辺野古への移設完了にはもっと時間がかかるので、それを待たずに停止する)を実現することで、応援しようということらしい。

安倍さんって、本当に沖縄のことを理解していない。こんなことで沖縄県民の心を少しでもつかむことができると思っているのだろうか。

だって、この間の経緯を見ても分かるだろう。なぜオール沖縄の共闘ができあがったのか。それまでは辺野古移設に理解を示していた自民党の翁長さんが、こんど仲井真さんに対抗して出馬する決意を固めたのはなぜなのか。

きっかけは、あの鳩山さんの「最低でも県外移設」発言だった。それまで沖縄の保守系の人々は、普天間基地はなくなってほしいと思っていたが、現実味のないことだと考え、やむなく県内移設を容認していたのである。しかし、鳩山発言によって、県外移設ということが政府も検討の俎上にのぼらせることの可能な案だと思えたのだ。可能なんだったら、そういう方向を進めてほしい、沖縄の苦渋を取り除いてほしいということで、オール沖縄で気持ちが一致したのだ。

今回、佐賀空港への移設は、すでに国と県との交渉ごとになっている。鳩山さんのようにただ空想的に口にしたというだけでなく、さらに現実味が増したわけだ。普天間の海兵隊が何年間も沖縄におらずに済むのなら、ずっといなくても済むだろう。誰もがそう考える。当たり前のことだ。

海兵隊って、どこにいても緊急即応できる部隊だから、沖縄にいる必然性がない。グアムにいたって、現場に速攻で駆けつけるのである。一方、海兵隊を載せる揚陸艦は、長崎の佐世保基地にあるわけだから、どうせ日本にいるなら、佐世保に近い佐賀が合理的ということになる。政府の検討は、だからすごく現実味のあることなのだ。

沖縄に基地のあることに意味があるのだとする政府の論理は、軍事的に成り立たないことが、これからいっそう鮮明になってくる。その結果、普天間の県外移設に向けたオール沖縄の団結は、これまでより強固なものとなるに違いない。それが県知事選挙の結果となってあらわれるだろう。

2014年7月22日

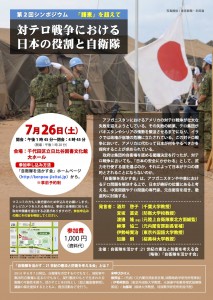

今週末ですので、最後の告知をしておきます。26日(土)午後1時45分より、日比谷公園のなかにある千代田区立日比谷図書文化館(昔の都立日比谷図書館ですね)の大ホールです(地下)。参加費は1000円(カラーで何十ページにもなる資料代です)。

テーマは、「対テロ戦争における日本の役割と自衛隊」。集団的自衛権の閣議決定がおこなわれましたが、いちばんあり得るのが対テロ戦争への参加です。だから、この問題、よくよく議論しておかねばなりません。この問題で集団的自衛権を行使することでどうなるのか、日本が何をやることがテロを解決する上で有効なのか、自衛隊は何をすべきなのか等々。シンポでは、以下のような報告があります。

加藤 朗 ・桜美林大学教授「現代におけるテロの特徴」

酒井 啓子・国際政治学会理事長「イラクの現状と打開の道筋」

宮坂 直史・防衛大学校教授「世界のテロ対策の現状と日本の役割」

伊勢﨑賢治・東京外大教授「自衛隊は非武装の停戦監視に徹すべきだ」

これを受けて、自衛官その他参加者で議論をします。柳澤協二さん(「自衛隊を活かす会」代表、元内閣官房副長官補)が進行役です。

終了後7時まで、会場脇のレストランで、懇親会を開催します。報告者とか自衛官とかと議論したい方は、是非、ご参加ください。

また、今回もこれからも、スタッフとして手伝いたいという方は、私にメールください。スタッフになれば参加費は無料です(シンポの参加費ですよ。懇親会は実費)。

では、当日、会場でお待ちしています。

2014年7月18日

昨日、集団的自衛権の閣議決定の日の安倍会見にふれた。湾岸戦争とイラク戦争をあげて、そういうものに武力行使を目的として参加しないという内容の会見のことである。

その日に書いた記事でふれたことなのだが、私がいちばん驚いたのは、このふたつの戦争の名前が出てきたことではない。もうひとつの大事な戦争の名前が出なかったことである。

そう、アフガン戦争のことである。われわれのこの20年来の記憶には、この3つの戦争が刻みつけられているはずである。とりわけアフガン戦争は、記憶の世界のものではなく、3つのなかでまだ進行中の戦争なのだから。

安倍さんは、そのアフガン戦争のことを、日本が参加しない戦争として明言しなかった。そこには深謀遠慮があると考えるのは、おそらく私だけではないだろう。

だから、国会審議のなかでは、誰かにそういう角度から追及してほしかったと思う。まあ、これからも審議はあるだろうから、期待する。

おそらく安倍さんは、聞かれたら、「そういう種類のものには参加する」と明言すると思う。いくつも理由が考えられる。

何よりもまず、3つの戦争のなかで、アフガン戦争だけが唯一、集団的自衛権が発動された戦争だということである。アメリカが個別的自衛権を発動し、NATOが集団的自衛権で参戦した。過去の集団的自衛権の発動事例のなかではもっとも典型的なもののひとつであるから、これに参加しないとなれば、いったい何のために閣議決定までやったのかということになるだろう。

しかも、現実味がある。対テロ戦争だからね。

何年か前、国連が戦後の戦争の分類をしていたが、冷戦終了後、国家と国家のあいだの戦争は、年に1回程度になっている。それに代わって台頭しているのが、対テロ戦争だ。もし日本が集団的自衛権を行使するとなれば、対テロ戦争になる可能性が高い。

さらに、現在の情勢である。イラクで、スンニ派を基盤とするテロ集団が勢いを増していて、不安定化している。オバマさんは躊躇しているが、アメリカが戦争で民主化に成功したはずのイラクで、じつはあの戦争に何の意味もなかったと分かるのは、アメリカにとってつらいことだろう。だから、世論の動き次第では、何らかの対テロ作戦がやられる可能性がある。

そして、「日本の存立」にも重大な影響がある(ことになっている)。先日の国会審議でも、日本の存立とは、経済的なダメージも含むということになっていたから、日本の生命線といわれる中東でのテロ戦争は、「自衛権」発動にうってつけなのだ。

だから、真剣にこの問題に取り組まねばならない。がんばります。

2014年7月17日

共産党の小池さんが、アメリカがこれまで違法な戦争をやってきたことを紹介しつつ、「このままでは日本の若者が無法な侵略戦争で血を流すことになる」と追及したことは、とても大事な論点だと思う。

それに対して、安倍さんは「侵略戦争に加担することは絶対にない」と答弁した。小池さんは、安倍さんが「侵略の定義は定まっていない」とかつて明言したことをとりあげ、「何が侵略戦争かもわかならい人が「侵略戦争に加担しない」と言っても、誰も信用できない」と切り返していたが、少なくともネットの世界ではこの部分がいちばん好評だったと感じる。

平和国家の日本では、平和運動において、どんな戦争もダメという概念がかなり支配的であって、そこに正義の概念が入り込む余地が大きくない。正義というのは、国際法上許されるのか、国際法に違反するのかという概念のことである。

平和運動とは無縁の安倍さんにしても、正義か不正義かという角度の思考はほとんどない。それを痛感させられたのが、集団的自衛権の閣議決定の日の記者会見だった。あの日、安倍さんは、「自衛隊がかつての湾岸戦争やイラク戦争での戦闘に参加するようなことはこれからも決してありません」とのべたのだ。

私が何を問題にしたいか、分かるだろうか。湾岸戦争とイラク戦争は、まったく性質の異なる戦争ではないかということである。それを並列的にとらえるのが、安倍的思考だということである。

湾岸戦争においては、いろいろな経過と議論はあったが、国連安保理が決議を採択し、武力の行使を加盟国に授権した。その決議にもとづき多国籍軍が組織されたわけである。つまり国連が認めた合法的な戦争である。

一方のイラク戦争は、安保理を構成する各国の反対に遭い、国連の支持がないまま突っ走った戦争である。国連が認めた戦争ではなく、あるいは国連憲章にある集団的自衛権を合法的に発動した戦争でもないのだ。

湾岸戦争はそういう性格のものだったから、「どんな戦争も反対」という人々は反戦を貫いたが、国際的にも国内的にも「支持」する雰囲気がひろがる。イスラム諸国の多数も容認であったり、多国籍軍に協力した。他方、イラク戦争では、イスラム諸国も反対し、世界中で反戦運動がもりあがり、そして現在のイラクの混迷にみられるように、当時反対が広がったことに道理があったことが証明されているわけだ。

ところが安倍さんにはその両者の区別がつかない。いや、ついているのかもしれない。

侵略かどうかは「国と国との関係でどちらから見るかで違う」という安倍さんの発言は、相手の国の側にとっては「侵略」であっても、日本にとっては「自衛」となりうると読むべきものかもしれない。

実際、過去の集団的自衛権の発動事例も、実際には侵略であったのに、アメリカやソ連は「集団的自衛」だと言って戦争したのである。それと同じ認識をもつ首相に集団的自衛権を行使する権限を与えたのが、閣議決定なのである。

2014年7月16日

集団的自衛権をめぐって二日間の国会審議がおこなわれた。本日の毎日新聞1面は、「首相「戦闘地で武器使用」」「集団的自衛権 衝突拡大の懸念」という見出しで報じている。これ、共産党の小池さんの質問のことなのだが、少し違和感があるので書いておく。

「戦闘地で武器を使用することって、見出しになるようなことなのか」というのが、まず率直な感想である。だって、集団的自衛権を行使するということは、戦争をしに行くのである。武力の行使、武器の使用をしにいくのである。当然、行く場所は戦闘現場だ。というか、戦闘現場ではなくても、自衛隊が行って武力を行使すれば、そこが戦闘現場になるのである。

機雷の掃海だって、まず相手国が機雷を敷設する行為自体、戦争行為なのである。敵国の海軍が入ってこないよう機雷を敷設するのだから当然である。機雷の敷設を空に喩えるとすると、敵国の軍用機が入ってこないように対空砲火を行っているのと同じような状態だ。

だから、機雷が敷設された海は戦闘地域というか、戦闘海域である。そこに行って機雷を爆破するということは、軍用機で対空ミサイル基地を爆破する行為と似たようなものである。戦闘現場に行って戦闘行為をするのだ。

そういうことをやるのだと政府が明言しているのに、「戦闘地で武器使用」というのが見出しになるほどのことだというのが、どうも理解できない。集団的自衛権の行使とは、「戦闘地で武器使用」することそのものでしょ。

たしかに、政府が戦闘現場に行かないと言っているケースがある。だけどそれは、集団的自衛権(閣議決定でいうと「3、憲法9条の下で許容される自衛の措置」)とはまったく関係がない。湾岸戦争のような場合について(閣議決定の「2、国際社会の平和と安定への一層の貢献」)、多国籍軍が武力行使をしているときに、自衛隊は後方支援をおこなうのだが、その支援地域が戦闘現場になれば活動を中断するということである。

だから、もちろん、そういう場合も事実上、活動を中断することはできないだろう、そうなると武力行使せざるを得ないではないかとして、政府の論理をあばくのはありなのだ。ひとつの追及材料ではある。

だけど、戦闘現場に行って武力行使をするのだと政府が言っているときに、集団的自衛権の枠組みとは異なる国際平和協力の分野の答弁をとりあげ、それが最大の問題であるかのように報道するのは、どうも理由がよく分からないのである。毎日新聞は、見出しでも分かるように、集団的自衛権の場合の武力行使と、PKOなどの武力行使と、区別がついていないのではなかろうか。

小池さんの質問では、侵略に加担するかどうかが、とっても面白くて、意味があったと思う。それは明日に書きたい。