2014年6月3日

与党協議の報道を聞いていても、先のことが見えてこない。公明党はどうするんだろうか。

グレーゾーンの分野で自民党案を飲んだからといって、それだけで公明党を声高に批判するつもりはない。自衛隊の活動はどんなものでもダメという原理主義的な立場もあるだろうが、焦点は集団的自衛権の分野なのだから、グレーゾーンで譲歩することによってメリハリをつけ、集団的自衛権だけは飲めないと自民党に迫るやり方もあると思う。

だけど、公明党ががんばり抜いたとして、どんな事態が先にあるのだろうか。安倍さんが閣議決定をあきらめるという選択肢は、まずあり得ないように思える。内閣支持率が下がっているので期待する向きもあるようだが、支持率が下がれば下がるほど早く閣議決定をしたいというのが、現在の安倍さんの心境のように思える。

では、そういう局面で、公明党はどう出るのか。がんばり抜くということは、閣議で解釈改憲を決定するとき、それに反対することを意味する。

この場合、公明党は内閣にいられなくなる。いわゆる閣内不一致が起こるからであって、その場合は、首相が公明党の大臣を罷免するわけだ。憲法第66条3項に「内閣は、行政権の行使について、国会に対して連帯して責任を負う」とあって、連帯責任の負えない大臣は大臣でなくなるということ。

だけど一方で、山口党首は、政策の違いで連立を離脱することはないと言明している。与党のうまみは誰よりも感じでいることでもあろう。集団的自衛権の行使を認めたくないという考え方と、与党のうまみを失いたくないという希望と、その両方の狭間にあって苦しんでいるのが現在の公明党である。

矛盾を解決する安直な手段は、「閣外協力」だろうか。憲法の基本原則で意見が違うのだから同じ内閣にいるわけはいかないが、協力することで与党的なうまみは味わえるかもしれない。そして、世論が沈静化するのをまって、そのうち与党に復帰するというシナリオかな。

ま、こんなことを予想しても仕方ないのだが、集団的自衛権に反対するという考え方を貫いてほしいので、野党になる以外にも選択肢があることを言っておきたかった。世論は沈静化しないと確信するので、与党には復帰できないだろうから、次の選挙では自民党と対立する側に回ってほしいというのが希望なんだけど。

安倍さんの動向からして、世論がどうなっても強行するだろう。だけど、世論が沸騰しているということは、閣議での強硬を妨げることができないような場合も、いろいろな効果があるということでもある。

(追加)ついでに言えば、集団的自衛権でこける党が出ると、「あいつも悪いやつ、やはり護憲はオレだけ」みたいになってやりやすいと感じる人がいるかもしれない。だけど、集団的自衛権の行使を許さないためには、それに反対する党が多ければ多いほどいいのだという単純明快な事実は忘れてはならない。

2014年6月2日

浜地道雄さんという方がいる。某ウェブページのプロフィール欄にあるように、ニチメンに入社し、長く中東で石油を扱っていたそうだが、現在は独立し、国際ビジネスコンサルタントとして活躍しておられる。

この方、親米派を自称し、安倍政権の政策についても、条件付ながら賛成している。だけど、安倍さんの改憲姿勢にだけは異論を持っていた。国際ビジネスマンとして世界を駆け巡ってきた経験から、日本が世界の平和をリードできる立場にあることに確信を持っていたそうだ。

そして今年初め、憲法九条をノーベル賞にという主婦のアイデアを新聞で知って感銘を受け、得意の英語力、国際交渉力を活かして、この運動を推進してこられた。ここに詳しい記事がある。私が書いた『憲法九条の軍事戦略』にも目を通してくださり、このブログの読者でもあるとのことで、先日、是非この運動に協力してほしいというメールをいただいたのである。

もちろん、この運動のことは早くから報道されていたので、以前から知っていた。だけど、実ればいいなという期待を持ってはいたが、実際には困難(不可能に近いほど)だろうとも思っていたのだ。

もちろん、いまでも困難さには変わりはないだろう。しかし、推薦が受理されること自体が難しいだろうと思っていたのに、そこをクリアーした。「このままではダメ」という状況をクリアーする意欲と知恵はすごいものだ。物事が動くときというのは、こういう力が働くのかもしれない。

ここまで来れば、私としては、九条がノーベル平和賞を受賞し、日本を代表して受賞演説をする安倍さんが九条を褒める場面を見たいのだが、どうだろうか。そういえば、石原さんだって、オリンピックを東京に招致するとき、「憲法の効果もあって平和でこられたのは歴史の事実としてたいしたもの」と語った(毎日新聞2月14日)。IOC会長宛の手紙のなかでは、こんなことまで言っていた。

「私の祖国日本は、第二次大戦の後、自ら招いた戦争への反省のもと、戦争放棄をうたった憲法を採択し、世界の中で唯一、今日までいかなる大きな参加にまきこまれることなく過ごしてきました」

石原さんにできるのだから、安倍さんにもできる。どうですか、演説の準備をしませんか?

2014年5月30日

昨夕来、ずっと拉致問題のニュースですね。久しぶりに期待を持てるようで、素直にうれしいです。

北朝鮮の本気度はふたつの点で伝わります。ひとつは合意事項を文書で確認したこと。もうひとつは、その合意内容を国内メディアで報道したことです。これは過去にはなかった変化です。

ソ連もそうでしたが、社会主義を名乗る独裁国家って、政権政党の弱点になるようなことは絶対に報道してきませんでした。今回のことだって、これまで国民向けには「解決済み」と言ってきたことであって、それをこれから全面的に解決するんだって報道するわけですから、過去の言明は間違っていたということを言っているに等しいわけです。そこまで踏み込んだことに本気度を感じます。

北朝鮮の変化には、国際的な孤立化とか、日本の援助への期待だとか、報道されているようないろんな要素があると思います。私なりの観測を言えば、北朝鮮は、安倍政権が長続きしそうだとふんで、その安倍さんとの間で何らかの進展をはかるしかないと判断したんでしょうね。

集団的自衛権などをめぐって安倍さんの退陣を求めている世論には申し訳ありませんが、常々言っているように、安倍さんに替わる政権の対抗軸が皆無なわけですから、客観的には誰がみても安倍長期政権という動きです。今回のことも安倍さんの支持率を上げるでしょう。というか、たとえ安倍さんへの支持が広がったとしても、拉致問題を少しでも解決してほしいと、私だって思います。

安倍さんには軍事はあるが外交はないなんて単純な批判ではうまくいかないことも、今回の問題を通じて明らかになった大事なことです。その点では、北朝鮮だけでなく、安倍さんも本気なのです。国民の命を大切にしている首相として、外交面でも軍事面でもいろいろなことを考え、手を打っている首相として、集団的自衛権の推進を図ってくるでしょう。

これに対して、我々には、拉致問題を動かす独自の外交というものがあるのでしょうか。軍事面では安倍さんに対抗する選択肢を打ち出せているのでしょうか。あなどっていたら大変なことになります。がんばらなくちゃね。

2014年5月29日

弊社のメルマガに寄稿しました。以下、全文。弊社ホームページで立ち読みができます。

集団的自衛権の問題が、いま政治の一大焦点となっています。その局面で、『集団的自衛権の焦点 「限定容認」をめぐる50の論点』を出版します。編集長である私自身が書き下ろしました。

この問題では昨年、平凡社新書から『集団的自衛権の深層』という本を出しました。そこで書きたいことは書き尽くしたと思っていたのですが、そこにとどまっていてはダメだと考え直したのです。

ひとつは、かもがわ出版として、このテーマで本を出さないわけにはいかないということです。日本の護憲・平和勢力が、集団的自衛権に関する解釈改憲を許さない闘いに立ち上がっているとき、その一翼を占めてきた出版社が、この闘いを支えるための本を出せないとしたら、とても恥ずかしいことです。それが最初の動機でした。

同時に、そうは言ってもいったい何が書けるだろうかと悩んでいたら、安倍首相が助け船を出してくれました。それが「限定容認」論です。

安倍さん、記者会見で、アメリカの艦船で避難する母と子の絵を掲げて、情緒的な訴えをしていましたよね。この母子を助けるために集団的自衛権が必要なのだと。

これは、長年この問題に取り組んできたものにとっては、驚くべき論理です。集団的自衛権とは、自国の存立にかかわるのではなく、あくまで他国の防衛に参加するかどうかだというのが常識ですから。

実際、「限定容認」の方向で安保法制懇(安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会)をまとめようとしたけれど、集団的自衛権の行使を十数年にわたって求めてきた原則派の佐瀬昌盛さんなんかが、すごく抵抗したそうです。それもあって、安保法制懇報告は2段構えになり、それを受けて安倍さんが、その2段のうち「限定容認」の部分を採用するというかたちになったようなんです。

ついでに言えば、佐瀬さんが十数年前に『集団的自衛権 論争のために』という本を出して、すごく刺激されました。これを正面から論破する本がなければならないと思って、猛勉強して半年後、『「集団的自衛権」批判』(新日本出版社)という本を書いたのです。佐瀬さんがいなければ、この問題をこれほど研究することはなかったでしょう。感謝です。

それは措くとして、自民党の高村副総裁が「限定容認」論を打ち出して、効果があると思ったんでしょうね。それまで集団的自衛権に慎重だった自民党内の一部や公明党が、とたんに動揺したわけです。それで、「これだ」と思って、安倍さんらが推進してきた。実際、国民の命や日本の存立にかかわる問題だとなれば、世論も動揺するでしょう。当然のことです。

しかし、私に言わせれば、そうやって国民受けをすることを言いだしたが故に、安倍さんは泥沼に入っていくかもしれません。矛盾するものを抱え込むからです。

だって、日本の存立にかかわるなら、それは集団的自衛権の分野ではないのです。個別的自衛権で対処できる。つまり、憲法解釈を変えなくても、憲法を変えなくても大丈夫だということになるのです。

同時に、集団的自衛権そのものの大切さを訴える機会をなくすことにもなります。集団的自衛権って、おどろおどろしいものだと考えている人も多いですが、武力攻撃(侵略)された国を助けるという行為ですから、建前上は、崇高な理念にもとづいているんです。困っている人がいて、その人を助けると、災いが自分にも降りかかってくるかもしれないけれど、それでも助けるというものです。

このような訴えをしても国民には理解されないとして、「限定容認」論に傾いたというわけです。しかし、「限定容認」に力を入れることで、集団的自衛権の本質的な部分の議論がなおざりになるため、国民多数が本音のところで集団的自衛権を理解する機会を奪う結果になるでしょう。

まあ、安倍さんにとっては、そんなことはどうでもいいのかもしれません。日本国民の命やアメリカ国民の命を真剣に考えて、この問題を提起しているわけでなく、戦後歴代の総理大臣が成し遂げなかったことを自分はしたのだという「誇り」に包まれたいだけでしょうから。

今回の本では、政府自民党から出されるいろいろな事例はもちろん、背景にかかわる事項も含め、まさに全ての論点をとりあげています。安保法制懇報告の到達点にたって論じていますから、この問題でどういう立場をとるにせよ、欠かすことのできない本になっていると自負します。

もちろん、安保法制懇の報告全文も収録。新聞各紙には報告の本文(4万字程度)しか載っていませんが、この本では1.2万字もある「注記」も含めて、まさに全文掲載です。

2014年5月28日

集団的自衛権に関する与党協議が始まりましたね。公明党にはがんばってほしいですし、少なくとも論点が整理され、国民にとって判断材料となるものが出てきたらいいなと思います。

それにしても、15事例ですよ。とにかく次から次へと事例を持ち出して、ひとつでも公明党が反論しにくいものがあったら、「その部分だけでも集団的自衛権が必要だろう」として説得するため、こんなことになっているんでしょうね。やっぱり、解釈改憲を実現するために、日本の防衛という大事な問題をもてあそんでいるような気がします。

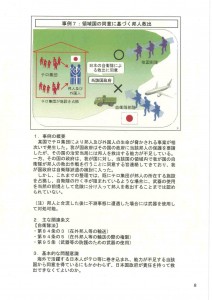

その15事例ですが、本日、各紙が図にして掲載しています。これって、新聞が読者に分かりやすいようにしたものでなく、もともと与党協議の場に出されたものです。実際に出されたものは、ここに掲載するようにカラーなんですよ。力が入っていますねえ。

これはいわゆるグレーゾーンのなかの「邦人救出」の図です。テロ集団が日本人を人質にして施設を占拠していて、他の国は軍隊を送って救出できるのに日本は自衛隊を派遣できないことを強調しているわけです。

だけど、たとえば96年にペルーの日本大使館が占拠され、600人が人質になったとき、自衛隊を派遣せよという声は起こりませんでした。それどころか日本政府は、人質の命が大事だから、ペルーの政府に対して、武力ではなく平和的に解決してほしいと要請しました。人質の命が大切なら、さあ自衛隊の派遣だなんて、そう言えることではないんです。

あの時、最後は武力で解決しました。大使館の地下に秘密裏に穴を掘ったりして、治安部隊が急襲したのです。それが成功したのも、長期間の交渉で犯人たちが疲弊したことと、大使館の構造をペルー政府がよく知っていたからです。よく現地の事情も知らず、犯人側と交渉もできない自衛隊が急襲しても、同じ結果にはならなかったでしょう。

まあ、この事例で政府が強調したいのは、ペルーのような事例ではなく、現地の政府に救出能力がないような場合です。だけど、そのような場合、ますます救出には困難性が増大します。この図では捕らわれている施設が明白ですが、実際にはジャングルのなかの隠れ家だったりしますし、誰と交渉すればいいのかも分かりにくい。相手が犯人だと言って接触してきても、本当は犯人ではなくカネをせしめようとしているだけのグループかもしれない。

そんななかで、日本人人質の命を大切に思うなら、求められるのは、現地語の習得だったり、相手の真意をつかむなどの交渉能力でしょう。日本にいても、人質をとって立てこもる犯人に対して、警察のなかでも訓練をへたベテランが説得する場面があるでしょう。そんな能力なんです。

人質がどこにいるかも分からないのに、さあ、自衛隊の出動だってことになるんでしょうか。そんなことを押しつけられ、責任をとらされる自衛隊員がかわいそうだと思いませんか。

与党には、国民の命を大切にする気があるのかということを問いたい。本当にそう思います。