2018年6月5日

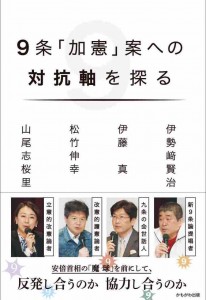

今月の新刊『9条「加憲」案への対抗軸を探る』(伊勢崎賢治×伊藤真×松竹伸幸×山尾志桜里)を印刷所に入稿しました。15日に納品され、月末から書店に並ぶことになります。

それで、ふと思ってアマゾンを検索したんですが、「加憲」がタイトルに入っている本って、2つだけなんです(キンドル版ではあと1つあります。加憲賛成のものですが)。もう1つも弊社から先月出たもので、『憲法カフェで語ろう 9条・自衛隊・加憲』(あすわか×柳澤協二)。

いや、びっくりしました。安倍さんが加憲を提起してからすでに1年を過ぎています。なのに、加憲を対象にした本は、これだけなんですね。もちろん、タイトルに入れていなくても「加憲」のキーワード検索で出てくる本はあるのですが、それも私の『改憲的護憲論』(集英社新書)だけです。

どうなっているんでしょうか。本にするような論点を見つけられないんでしょうか。それとも、安倍さんの「加憲」案というのは、本でまともに論じるような対象ではないと、著者も出版社も思っているんでしょうか。弊社が特殊?!

ま、いいですけどね。独走させてもらいます。

ということで、先週話が盛り上がって、この2つの本の出版記念講演会を合同で開くことになったんですが、その判断は正しかったということですよね。世の中に2冊しかない安倍「加憲」批判の本を取り上げるということなので。

7月15日(日)午後2時から、大阪市総合学習センター第1研修室で(大阪駅前第2ビル5階)。パネリストは安全保障のプロである柳澤協二さん、憲法の伝道師伊藤真さんあすわかからは難民支援で「人間の安全保障」の大切さを説く弘川欣絵さん。私がコーディネーターを務めます。

2018年6月4日

先週末、あるジャーナリストと大阪でお会いした。『北朝鮮報道のファクトとフェイク』という本を書いてもらうことで合意。楽しみ。

そこで意気投合したことの一つは、トランプさんは、北朝鮮の人権問題には無頓着でやっていくだろうということだ。それは私がこのブログでも書いたことだが、北朝鮮の人権問題が改善されたところで、トランプさんにとっては一円の得にもならないしね。

さらに議論したのは、そのやり方が、ただ北朝鮮だけでなく、トランプさんの政治を規律しているということだ。内政外交ともにである。

だって、トランプさんって、民主主義国とはうまくいっていない。ヨーロッパとの対立を見れば明らかだ。そのジャーナリストが言うには、トランプさんの企業家としての成功も、自由な市場における競争で勝ち上がってきたというのではなく、例えばニューヨーク市長との癒着で仕事と利益を確保するというやり方だったという。

まあ、「ディール」という考え方そのものが、それを内包しているよね。相手に権限がないと、それはできない。何か合意のために譲歩したとして、それを国内に持ち帰っても世論が納得しないで、合意がひっくり返ると「ディール」にならないわけだ。相手が独裁的な権限を持っている場合に成功するのが「ディール」ということだろう。

だから、金正恩との「ディール」もうまくいくのかということだ。最初はうまくいくだろうとは思う。譲れる部分があるからだ。

問題は譲れない部分にさしかかった時だろう。アメリカにとっては、自国の安全だけが譲れないのか、同盟国の安全も譲れないのかが問われる。北朝鮮にとっては、全体主義国家から普通の独裁国家になる程度は譲れるだろうが、金一族の支配が脅かされるのは譲れない。難しく長い交渉になるだろうね。

ところで、トランプさんが安倍さんをうまくいっているように見えるのは、民主主義国はうまくいかないことの例外なのだろうか。それともトランプ原則が当てはまっていることのあらわれなのだろうか。

2018年6月1日

書く本のタイトルを決めました。この記事のタイトルと同じなんですが、いかがでしょうか。

いまから準備し、8月の休みを利用して一気にかきあげるつもりです。昨日引用した国連人権理事会への報告だけでもA4で450ページもあったりするし、この間不勉強だったので、かなり読まないといけないでしょうね。

米朝首脳会談は成果を演出しないといけないので、しばらくは褒め称える報道が続くんでしょう。けれども、もともとジレンマのなかにあるわけですから、前進と後退を繰り返していくことになり、この本の生命力が失われることもないと思います。なぜ一筋縄でいかないのかとみなさんが思い始めた時、振り返って読んでいただく本にすることが目標です。

ジレンマと言えば、アメリカもジレンマですよね。いや、アメリカこそが最大のジレンマを抱え込むことになる。

例えば、一方のイランに対しては、核兵器開発を手控えているのに、体制を覆すような制裁を科すわけでしょ。核保有国になった北朝鮮には体制保障するわけですから、核開発は利益を生み出すと、世界中に思わせることになってしまいます。

それに、核抑止力を放棄すれば利益になると北朝鮮を説得しているわけですが、それって究極的には自分の核抑止力をも否定する論理です。いいことだからすぐに問題になることはないにしても、ゆくゆくはボディーブロウのようになっていくことでしょう。

それよりも何よりも、世界中に自由と民主主義を拡大するんだというアメリカの使命(マニフェスト・デスティニー、 Manifest Destiny)が、ここで地に落ちることです。これも悪いことではないので構わないのですが、アメリカの国民性を支えていたものですからね。そう簡単に変わるとは思えないし、そのブレみたいなものが、北朝鮮の非核化をめぐって混乱の要素になることもあり得るでしょう。アメリカがブレずに進んでいけるなら、人権問題への対処の仕方は大きく変わっていくのでしょうけどね。

2018年5月31日

北朝鮮の非核化も体制保障も、中国にとっては望むところだろう。しかし、それが北朝鮮の民主化に向かうとなると、程度次第では中国が容認できないものとなり、ジレンマを抱え込むことになると思う。

中国が北朝鮮との関係で現実的に困っていることは、脱北者の存在である。中国を通過拠点として韓国その他に亡命しているということになると、北朝鮮が容認できないことになるので、逮捕して送り返すことがままあるわけだ。

しかし、たとえ経済的な理由であっても脱北までするような人間は、北朝鮮にとっては望ましからざる人物ということになり、政治犯として強制収容所に入れられる。子どもがお腹にいたりしたら、異民族の血を宿している可能性があるとして、堕胎を強要されたりもする。

そういうことから国連の人権委員会は、毎年、北朝鮮の人権問題に関する決議と絡めて中国を批判している。まあ、あれだけの規模の脱北者を抱え込むことは中国にとってもリスクだし、事情は人権委員会も分かっているのだけれどね。同じ規模の脱北者が日本に来たらどうするかという問題もあるわけで、他人事ではない。

ということで、送り返しても収容所に入れられないという程度の民主化なら、中国にとっても望むところになる。そこまでは中国もOK。

けれども、そうやって北朝鮮で政治的な活動をしても収容されなくなり、それを力にして民主化運動が進んだらどうだろうか。金一族の支配体制が倒され、あるいは韓国主導で統一が進んだらどうだろうか。

自分のすぐ隣まで、米韓同盟にもとづき、米軍が出現してくる恐怖を味わうことになる。北朝鮮が核保有を続けることと、米軍が目の前に来ることと、どちらかしか選べないとなったら、中国は前者を選ぶのではないだろうか。

北朝鮮に関する正確な情報が少ないこともあって、「打倒に値するようなヒドい政権なのか」という疑問もあるかもしれない。そこで、4年前、国連人権理事会に提出された「朝鮮民主主義人民共和国における人権に関する国連調査委員会の報告」から、一箇所だけ引用しておく。

「こうした(人権)侵害の重大性、規模、 本質は、同国が現代世界に類をみない国家であることを露呈させている。20 世紀の政治学者は、この種の政治組織を全体主義国家と特徴づけた。すなわち、一握りの人間による独裁支配に満足せず、そこから国民生活のあらゆる側面を支配し、国民を恐怖でねじふせようとする国家である。」

ナチス・ドイツと同じように位置づけたんだね。そういう政権を存続させる体制保障って、やはり簡単なことではないのだ。

2018年5月30日

米朝首脳会談をめぐって、非核化と体制保障に「ジレンマ」があることをかなりの回数で書き殴ったが、ジレンマがあるのはそこだけではない。日本も大きなジレンマを抱えているように見える。

ここ1年ほどの安倍外交を見ていると、中国との間では「友好」の要素を強めようとしているようだ。軍事面で見ても、海空の連絡メカニズムがようやく実施される。

これは不思議なことではない。安倍さんは第1次内閣の時、最初の訪問国として中国を選び、小泉さんの靖国参拝で冷え切った日中関係を打開しようとした。海空の連絡メカニズムも第1次内閣の時にやろうとしたことだ。戦後70年談話を見ても、日韓慰安婦合意を見ても、安倍さんはイデオロギー色を感じさせない決断をすることがある。ドライというか。そこにも支持率が下がらない源泉の一つがある。

一方、悲願の改憲のためには軍事的な緊張関係が不可欠で、それでちょっと前までは、中国包囲網みたいなことをやってきたわけだ。だけど、経済的な利益のために割り切って、対決路線の相手を北朝鮮に絞り込んできた。実際に北朝鮮のやってきたことがあまりにヒドかったので、北朝鮮がいれば改憲には十分ということだったのだろう。

ところがこの間の米朝の動きである。相当焦ったことだろう。

それでも12日の前に日米首脳会談を持ってくるのはさすが安倍さんというところだ。首脳会談が成果を見せれば、「事前の日米会談で働きかけたから」と、支持率を引き上げる材料にするつもりなのだと思う。

しかし、この動きが進んでいくと、そうはいっても「じゃあ、何のための改憲だ」ということにならざるを得ない。もちろん、一路非核化に進むとは思えないし、この間書いてきたように、非核化の進展はやがては体制の崩壊による緊張をもたらだろうが、それでも進む方向としては肯定的なものであって、緊張も和らいでいく。

「あの国がコワいから改憲だ」なんて、これまでも言ってきたわけではないけれど、北朝鮮に対する国民の不安が問わず語りにそれを肯定してきた部分がある。改憲をめざす安倍さんにとっては大きなジレンマを抱え込んだ状態である。

さらなるジレンマは、拉致問題に正面から向き合わざるを得なくなることである。核・ミサイル問題での北朝鮮の暴走を理由にして、「いまは圧力の時」と被害者家族と世論を抑えてきたのが通用しなくなっている。核・ミサイル問題は緊張をはらみつつも前向きに推移していくのに、拉致問題だけが残されることになると、まさに安倍さんの外交の問題だということが満天下に明らかになっていく。

ただ、これを安倍さん糾弾の材料にしたとしても、「じゃあ、お前だったらどうやって解決するのだ」とブーメランになることは必至。他人事にせず、拉致問題をどうするのか提起できる政治家が、いま求められているように思える。