2018年5月8日

先日、東京に出張した際、ある人から「松竹さんは北朝鮮非核化の流れに慎重ですね。なぜですか」と聞かれた。その際には結論だけお答えしたのだが、大事な問題なのでまとめて私の考え方を述べておきたい。

まず、朝鮮半島の南北首脳会談、そして米朝首脳会談という流れを歓迎していることは表明しておく。また、94年の米朝枠組み合意、21世紀に入ってからの6か国協議と、朝鮮半島の非核化についてはこれまでの2回のチャンスがあったが、それと比べても可能性が高いと考えることも述べておく。

しかし、これまでのチャンスも、数年間は期待を持続させたのである。私も大いに心を躍らせた一人だ。現在と比べてみて、その期待が非現実的なものであったとは思わない。北朝鮮にしてもそれなりの真剣味を持って当時の合意を結んだと考えている。

例えば枠組み合意の際には、使用済み核燃料をアメリカに搬出するための予備作業をするため、アメリカから何人もの人を招き入れ作業した。その決意は半端なものではなかった。

ところが結局、その期待はついえさったわけだ。そのことを考えると、これまでの総括を抜きにして楽観はできないと思うのである。

その時の合意が実を結ばなかった背景には、クリントン政権が終わり、ブッシュ政権が誕生したことがあると指摘されている。イラクなどと並べて「悪の枢軸」呼ばわりされたわけだから、「アメリカは信頼できない」と感じたのは宜なるかなである。

ただし、ブッシュ政権が強硬路線に走ったなかで、小泉首相は拉致問題解決のために訪朝し、日朝平壌宣言を結んだ。核・ミサイル・拉致を包括的に解決すれば日本との国交が正常化し、経済建設のためにそれなりの資金を得られる展望があったわけだ。

つまり不安もあっただろうが希望もそれなりにあったはずだ。それなのに北朝鮮は核開発への道を選択することになる。その後の6か国協議も、同じような経過をたどる。

なぜそんなことになるのか、どうすればそれを繰り返さずに済むのか。そこを見定めることこそ、いまもっとも大事なことである。

結論を最初に述べておく。北朝鮮の非核化への意思はいつも本物だった。今回もそうだろう。だが、北朝鮮が約束する非核化の目標と、その見返りに北朝鮮が求める体制保障の間には、じつは深い溝があるのだ。溝というよりジレンマのようなもので、両立することが難しいのだ。それがこれまで期待を持たせながら合意が破綻してきた根本的な理由である。今回、朝鮮戦争の終結がうたわれることで、さらにそのジレンマが深くなる。それを明らかにするのが、この連載の目的である。

2018年5月7日

伊勢崎賢治さんとのバトル「これからの憲法の話をしよう」が、「現代ビジネス」で公開されています。「憲法9条が日本を危険にさらしてる!? 護憲のジレンマを超える方法」が5月3日、「日本がいつまでもアメリカと「対等」になれない本当の理由」が5月4日の公開でした。

読んでいただければ分かることですが、1点についてだけ若干の解説を。伊勢崎さんが提起している「交戦権」の問題点です。

私なりに伊勢崎さんの提起を解説すると、日本がいくら憲法で交戦権を否認したところで、自衛権は認めているわけだから、実際問題として交戦することはある。交戦すれば国際人道法上の義務(民間人を殺してはいけないなど)を果たすことは免れないのに、日本はそのための法整備をしていない。本来は人道問題に敏感であるべき護憲派までもが「日本は戦争しないのだからそんな法整備は不要だ」という立場に立っている。そういうことならば、人道問題を重視する日本国憲法を尊重するためにも、9条2項の交戦権否認規定は削除すべきだ、それこそが憲法を大事にする道だ。そんな感じでしょうか。

人道法上の義務を果たすための法整備をすべきだという点で、私は伊勢崎さんに共鳴します。また、それを護憲派が提起すべきだという点でも、強く共感します。人道問題に無関心な護憲派という現状のままでは、護憲の訴えは人の心に届かないでしょう。

これは軍法や軍事法廷をどうするかということにも行き着く問題です。「軍法会議」の過去を知る人には受け入れがたい面があるとは思います。しかし、軍法が扱う分野そのものが、戦争をやり放題だった過去とは様変わりし、戦争が禁止される時代に即して、交戦者にどう人道を重視させるかに変化しているわけで、軍法が必要とされる時代になっているのだという自覚が必要でしょう。

護憲派のメッカであるコスタリカが軍法を整備していることも見逃せません。いくらコスタリカが憲法で常備軍を否定していても、戦争するかどうかはコスタリカ一国の意思では決められません。相手のあることですから。そうならば、戦争することも想定し、人道法を守るための法整備は必要になるのです。

私が伊勢崎さんと異なるのは、そのために憲法の改正は不要だろうということです。いや、憲法の改正が必要だということになってしまうと、いつまで経っても人道法の整備はできない可能性があるので、憲法規定にかかわらずやるべきだということになるでしょうか。

幸いなことに、9条2項で否定されているのは交戦の「権利」です。一方、問題になっているのは、交戦に伴う人道法上の「義務」を守ることです。

国際法上の権利を各国が憲法で否定することはあり得ます。集団的自衛権は国際法上の権利なのに日本国憲法で否定してきたのは、その一環です。しかし、国際法上どの国も守らなければならない義務を、各国が勝手に「わが国には義務はない」と宣言することはできません。しかも、日本国憲法が否定しているのは権利であって義務ではない。

それならば、伊勢崎さんの提起は現行憲法のもとで実現可能だし、即刻護憲派が提起すべきだというのが、私の立場だということになります。明日から、北朝鮮の核・ミサイル問題について連載します。

2018年5月2日

そうです。昨年の憲法記念日である5月3日に亡くなられました。あっという間の1年でした。

この間、泥さんの全発言のアーカイブを残そうと、ホームページを開設したことはご存じの通りです。分量が多すぎて、まだまだ終わらないんですけれど。

それが終わったら本をつくるという予定だったんですが、それだといつ本に取りかかれるか見えてきません。そこで平行して取りかかることにしました。

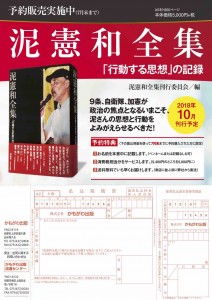

また、泥さんがいつも中心にいた姫路(播磨)の九条の会が主催する憲法記念日の集い(今年は5月5日)にそれを発表することが不可欠だと思いまして、チラシをつくりました。これです。

発言のすべてを入れると、合計で3000ページくらいになります。とても1冊には収まりません(そういう製本は不可能ではありませんが、常識から外れます)。そこで内容を厳選し、限界と思われる800ページの本にします。価格は本体5000円+税で5400円です。

チラシを見ていただければ分かりますが、10月発行を予定しています。そして、7月末までにチラシについている払込票を使って申し込んでいただいた方には、「予約特典」があります。お名前を本のなかに記載しますし(ペンネームや記載しない場合も可)、お値段は消費税抜きの5000円として、書店での発売前に送料無料でご自宅にお届けします。

ご希望の方は、弊社のホームページから申し込んでいただければチラシを郵送します。私にメールをいただいても対応します。

びっくりしたことに、このチラシをダウンロードして裏表に印刷し、すでに払込票の部分を郵便局に持っていった方がいたのです。そうしたら、さすがに機械は受け付けなかったそうですが、窓口では大丈夫だったとか。JPになって変わったんですね。でも、念のためということもありますから、チラシの送付を依頼するほうを選んで下さいね。

姫路の憲法集会では主催者にこのチラシを配布してもらいますが、もしかして郵便局に行くより、その場で申し込みたいという人がいるかもしれませんので、私も参加予定です。ブースを出します。

また、京都の憲法集会(5月3日)には、泥プロジェクトと深く関わっておられる池田香代子さんが記念講演のために参加されます。そこで、その日の夜、池田さんを高槻の我が家にお呼びして、プロジェクト関係者による1周忌を開くことにしました。どんな会になることやら。連休後半も忙しいです。

2018年4月27日

本日は南北会談一色でしょうね。演出されたものを深く考えずに論評しても間違うというのが、第1回首脳会談以来の教訓ですので、それは後まわしにして、会社のメルマガに書いたものをアップします。

──────────

5月5日がマルクス生誕200年ということを、どれだけの人が知っているでしょうか。そもそも関心の外でしょうか。弊社は、その日にはマルクスに関する新刊本を書店に並べたいと思って2つの本をつくり、営業の担当者が書店に案内しましたが、受け止めは「へえ、そうなんですか」という程度ものだったそうです。残念!

調べてみたら、他社からもそれなりに本はでているのです。昨年末のロシア革命100周年の際はほとんど関連本は出版されませんでしたが、さすがにマルクスとなると、レーニンやロシア革命とは違うのでしょう。

でも、違うのは筆者の側であって、マルクスは引き続き研究と論述の対象にするけれど、読者の関心はそこにはない。だから、話題になるような本がでてきておらず、書店員の反応ももう1つというところなのだと思います。

以前、弊社よりもっとマルクスに近い大月書店の編集長(当時)と話していて、聞かされたことがあります。「本のタイトルに「マルクス主義」を付けたら絶対に売れないよ。せいぜい「マルクス」まで」と。

なんとなく分かるような気がします。要するに日本では「主義」というのは嫌われているということでしょう。その「主義」にあわない現実に直面することがあっても、「主義」は変わらないものなので、よく言えば「筋が通っている」ということなのでしょうが、それよりも現実に合わなくても変化しないものの代名詞のように思われているのかもしれません。

ということで、弊社が出す本のことです。1つは『マルクス「資本論」の方法と大混迷の世界経済』(工藤晃)、もう1つは『ラディカルに自己刷新するマルクス』(岩崎信彦)。明日から書店に並ぶと思われます。

この2つは、後者の「自己刷新」というタイトルでも明白なように、「主義」とは無縁です。変化を許さないどころか、マルクスを変化するものの代名詞として捉えているところに特徴があります。

『マルクス「資本論」の方法と大混迷の世界経済』は、リーマン・ショック後の世界経済分析が白眉です。各種の統計資料などを駆使して現実を分析するのは、工藤さんの一貫した姿勢です。日本経済を論じるのに日本経済新聞を読まない経済学者もいますから、この本はそうした姿勢とは対極にあると言えるでしょう。

『ラディカルに自己刷新するマルクス』は、一言で言えば、社会学者が捉えたマルクスというところでしょうか。マルクスはずっと政治経済学的な捉え方をされてきて、それに違和感をもった著者が、「労働価値説だけでは説明が付かないだろう」「労働者を商品ではなく市民としても捉えるべきだろう」と迫ってきます。

5月5日には間に合いませんでしたが、今年のうちにさらに2冊を出す予定です。1つはおなじみの『若者よ、マルクスを読もう』(内田樹×石川康宏)の第3弾。もう1つは、まだ詳しく言える段階にありませんが、タイトルをつけるとすると、「200歳のマルクスが語るマルクス主義』でしょうか。お楽しみに。

2018年4月26日

本日出勤して「京都新聞」に目を向けたら、1面トップはなにやらすごい見出し。「自民改憲4項目否定多数」「安倍政権下反対6割」「国民理解得られず」と踊っている。共同通信の世論調査の報道である。

「ほーっ」と思って目を通してみた。なんだ、そんな単純な見出しが立つような中身ではないですよ。

確かに、4項目に賛成か反対かの問いに対して、反対が多数である。しかし、焦点である9条に限って言うと、賛成44%と反対46%である。リードにもこの項目だけ「拮抗した」と書いてあって、見出しと中身の乖離が際立つ。

しかも、問題は中身である。この設問は、「あなたは「戦争放棄」や「戦力の不保持」を定めた憲法9条を改正する必要があると思いますか」というものなのだ。そう、改正一般を聞いていて、現在焦点となっている自衛隊を明記する加憲案についての賛否ではないのである。

あれれと思って、さらに詳しく見ると、加憲への賛否も問われている。「安倍首相はこの規定を維持しつつ、9条に自衛隊の存在を書き加えることを提案しています。あなたはどう思いますか?」という問いだ。どういう結果か。

9条の第2項を維持して、自衛隊の存在を明記する(40%)

9条の第2項を削除した上で、自衛隊の目的、性格を明確にする(28%)

9条に自衛隊を明記する必要はない(29%)

無回答(3%)

そうなのだ。実際の焦点である「加憲」について問われると、反対するのは46%から29%へと激減するのである。加憲案支持とさらに踏み込んだ改憲支持の合計は68%と圧倒的。名前だけか目的も含めてかの違いはあっても、どちらも「自衛隊」を明記するものなのである。

29%VS68%。ダブルスコアーよりさらに離されている。

京都新聞は、この結果を見て、「まずいな」と思ったのでしょうかね。正直に見出しを立てていない。とりわけ地方紙を読んでいるみなさん。だから安心してはダメなんですよ。

「自衛隊を明記することに反対」と叫べば叫ぶほど、国民の気持ちから浮いていくということである。「ああこの人は、自衛隊を否定したり、消極的に捉える立場から、自衛隊の明記に反対しているのだな」と思われてしまったら、宣伝が進めば進むほど、護憲の支持は減っていくことであろう。

逆なのである。「ああこの人は、自衛隊を愛していて、尊重する立場から、自衛隊の明記に反対しているのだな」と思わせないといけないということなのだ。