2018年4月18日

昨日の伊勢崎さんとのバトル、5月3日の現代ビジネスを楽しみにしていてくださいね。それなりにかみ合った刺激的な議論がされたと思います。本日午前は『改憲的護憲論』に関して「ふぇみん」のインタビューを受けていました。

それらで感じたことの一つですが、理想と現実の矛盾をどう捉えるのかということです。9条と現実は矛盾するわけですから、そこの説明が護憲派であれ改憲派であれ求められています。

旧来的な護憲派の言い方は、「現実を理想に近づける方向で解決する」というものだったと思います。自衛隊を縮小して、次第になくす方向にするということで、だから当面は矛盾があってもやがては解決するのだから、それまで待ってくれという感じでしょう。

しかし現在は、そういうやり方は通用しなくなっているところに、護憲派は注意しないとダメだと思います。「現実を理想に近づける方向で解決する」と言っても、国民の多数は自衛隊をなくそうなどと思っていないわけですから、そういう時代は見通せる将来実現しません。あるいは、そういう時代がくると仮定しても何世紀も先のことですから、いくらなんでもその矛盾を何百年もそのまま放置するわけにはいかないということです。

そこにはいろいろな矛盾があって、伊勢崎さんがよく言うのは、自衛隊が民間人を殺傷した時の法体系がないという問題もそうです。そのうち自衛隊をなくすから、それまでの何百年は、殺傷することがあっても我慢してくれとは言えないのです。

だから、自衛隊と9条が共存する時代のことを、真剣に考えなければならなくなっているのです。軍事にかかわる法律や制度をつくることについて、「軍事だからダメだ」という時代ではなくなっているということです。

しかも、伊勢崎さんが提起している問題に限っていうと、たとえ自衛隊がなくなっても同じことです。自衛隊を廃止したあとにどこかに侵略されたとして、日本国民のなかにゲリラをつくって反撃しようとするグループが現れる場合もあるでしょう。しかし、そのゲリラが相手国の民間人を殺傷すれば、やはり国際人道法で裁かれなければなりません。

常備軍を否定しているコスタリカにそういう法体系があるのは、自分が常備軍を持っていなくても、侵略されれば交戦することがあることが想定されるからでしょう。交戦に関する権利を国家がみずから制約し、否定することはあり得ても、交戦にともなう義務までは否定できないのです。

9条と自衛隊が共存する時代の矛盾は、護憲派自身が引きうけないといけないと思います。矛盾を放置してもいいという態度をとると、じゃあ改憲しようねということになるわけですから。

2018年4月17日

午後2時から講談社の応接室で。現代ビジネスの主催です。午前10時から別件のインタビューが予定されていたのですが、それは新幹線に乗っている間に電話が来て延期されたので、いまは弊社の東京事務所で仕事中。

年末に『改憲的護憲論』を出した時から、「護憲的改憲論」を掲げる伊勢崎さんとの間では「やろう」と盛り上がっていたんですが、ようやくですね。さて、どんな議論になるやら。

私は伊勢崎さんの提起している問題はよく理解できるんです。一言で言えば、日本は実際問題として交戦する(=自衛権を発動する)ことを想定しておきながら、交戦にともなって生じる義務を果たすような法体系を持っていないということでしょう。民間人を殺傷したいした場合、それを裁くための法体系です。そしてそれは、9条2項で交戦権を否認していることが問題なのだということでしょう。

自衛官が事件、事故を起こした時の法体系の問題は以前から指摘されていました。例えば1982年11月、浜松基地の航空祭でブルーインパルスが墜落し、お子さんにやけどを負わせるという重大事故が発生しました。パイロットは死亡したのですが、刑法上の業務過失傷害罪が適用されます。他に法体系がないからです。

日本有事の際に民間人が殺傷されても同じようなことになるのだと思われます。一方、殺傷される民間人が外国人なら(民間の漁船を盾にして軍艦が押し寄せてきた場合、漁船の民間人をどうするのかという問題が生まれます)、国際人道法では問題になるのに、対応する日本の法体系は皆無ということでしょう。

しかし、これは大きな矛盾なのです。だって、自衛官は国家の出動命令を受け、任務を果たすために交戦するのです。敵を殺傷することが任務になっている。その任務の遂行過程で民間人を殺傷した時、決められている交戦規定を守らないで発生した問題なら、当然、罪となるでしょう。しかし、交戦規定を守っているのに発生したのなら、「ちゃんと規定は守っていたね」ということで罪は問われないというのが、軍事の世界の決まりです。他方、殺傷したのが外国人だから裁かないということでは、世界から糾弾されることになります。

そのあたりのことが、ずっと議論されないで来ました。ブルーインパルスの事故の時も、やけどを負わせたことは重大であっても、パイロットにとっては任務の遂行中の事故なのです。任務を遂行しているのに傷害罪に問われ、しかも、刑事罰を受けたからということで、叙勲の対象からも除外されました。日本有事の際、生命を賭して任務を遂行せよと言われている自衛官が、そういう法体系の下にあることは、やはり問題だと思います。

私の立場は、そういう問題はそういう問題として議論しようということです。ここに9条2項を改正論議をかぶせるとややこしくなる。しかも憲法を改正しないとできないということになると、その矛盾をずっと引きずることになり、自衛官にとっても人道法の世界にとってもいいことではないと思うのです。

その辺りを議論できればと思います。5月3日にアップされるのかな。

2018年4月16日

どういうことかと言うと、ソ連の支配下にあった東欧の国の姿が、安倍さんとダブって見えるということです。明日から訪米ですから、一応期待を表明してはおきますけれど。

私がまだ青年の頃、ソ連や東欧の国の代表も参加する国際会議に参加することがありました。そういう場合、例えば核問題に対するソ連の立場について、核廃絶などを正面に据えないで、部分的な措置(ICBMなどの削減交渉)ばかりやっているなどと批判すると、ソ連のまわりに据わっている東欧諸国の連中が、いっせいに襲いかかってくるわけです。やれ現実を知らないだとか、段階的にやるのが効果的なのだとか。これがまず、アメリカから圧力を受けて核兵器禁止条約に反対表明した安倍政権にダブります。

しかし同時に、ソ連が態度を変えることもあるわけですね。とくにゴルバチョフが出てきて、核兵器廃絶を重視した時期があります。そうすると、当時、「反核青年連合」と呼ばれましたが、核兵器廃絶のための世界規模の統一行動をやるという機運が高まります。

日本にとっては、かねてからの自分の主張の実現なので当然、歓迎するのですが、みじめなのは東欧諸国です。それまでずっとそういう考え方を批判していたわけで、ソ連の転換についていくのに苦労するのです。ソ連は自分で変えるわけであって、それなりに議論をした結果です。ところが東欧諸国にとっては、なぜそんなことになるか分からない。しかしソ連と違うことを言えないので、納得しないまま追従するのです。

そこがね、訪米する安倍さんとダブるということです。要するに、衛星国家というのは、自分の頭で考えることを許されない国家です。まあ、自分でそれを選択しているので、結果も甘んじて受けるしかないんですけど。

しかも、当時のソ連が態度を転換したといっても、そこはやはりソ連でした。結局、核問題で成果を得るにはアメリカと仲良くなろうという路線で(それ自体はいいんですけど)、屈服していくことになるのです。核問題で何の成果も得られないままです。そして最後は崩壊。普通、頼っていた国が崩壊したからといって、そう簡単にまわりの国まで崩壊するって考えられませんが、身も心も従属していた東欧諸国は、あっけなく全崩壊することになりました。

アメリカが対話路線に踏み切ったっていいますけど、そこはやはりトランプさんなんですね。安倍さんが「100%ともにある」相手はね。ソ連の崩壊で東欧諸国が崩壊する結果になったことまで、ダブらないようにしたいものです。

2018年4月13日

まあ、願望です。書店に対して「5月5日が生誕200年なので、本を出します」と営業をかけても、「はあ、そうなんですか」という反応なんです。ほとんどどの出版社も出さないから、書店員も知らないんですね。

昨年のロシア革命100周年が盛り上がらないのは予想した通りでしたが、マルクスまでもとは。マルクスは欧米では出版も映画も旺盛に出ているので、日本でもなんとかなるかと思っていたんですけどね。

だから、勝手に盛り上げます。ブログのなかで。

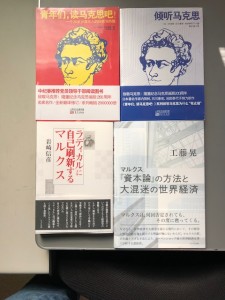

まず写真の下の2点。これが弊社が誕生日までに書店に並べる本です。

一つは、『マルクス「資本論」の方法と大混迷の世界経済』。著者の工藤晃さんはご存じですよね。共産党の経済政策委員長を長く務められました。その時代は、共産党から『日本経済への提言』が出て、それに驚いた近代経済学者と工藤さんが対談が実現したり、新しいものが切りひらかれつつあるという実感がありました。その工藤さんが「これが最後」と言って書かれたものです。

もう一つは、『ラディカルに自己刷新するマルクス』。著者の岩崎信彦さん(神戸大学名誉教授)は、もともと社会学を専攻してこられた方です。これまでのマルクスを政治経済学的に捉えるやり方に違和感をもってこられたそうで、労働者を「商品」ではなく「人間=市民」としても捉えたらマルクスがどう自己刷新されるのかという視点の提起をはじめ、新しいアプローチが意欲的です。

上の二つは、見ての通り、中国語の本です。これは、弊社から出している『若者よ、マルクスを読もう』(内田樹×石川康宏)の中国語版なんです。赤いほうはその第一巻目で、青いほうはその番外編である『マルクスの心を聴く旅』(池田香代子さんも加わっています)。中国では生誕200年にあたって出版が相次いでいることは確かです。これとは逆に、中国の専門家が書いた本を日本で翻訳出版しないかというオファーが弊社に来たほどです。中国がマルクスのことを本音でどう捉えているのか強い関心がありましたが、商業的には難しいなと断念しました(専門家は是非読んで、どこかで論評してくださいね)。

それよりも何よりも驚きは、『若マル』(上記の本の愛称)を翻訳した中国の出版社を通じて、著者の内田樹さんに対し、なんと新華社通信からインタビュー依頼がありました。200年の特集をするので、その一環として載せたいということです。内田さんのマルクス論が、中国共産党に影響を与える時代の幕開けか?!

2018年4月12日

問題が報道されて以降、ずっとスッキリしないでいる。何が問題なのだろうか。朝日新聞では労働局長の「不適切発言」と書いているが、どこがどう不適切なのかが見えないのだ。

新聞記者といえば、裁量労働制が開始された時、最初に指定された職種の一つである。おそらく長時間過密労働が蔓延していて、そこには違法なこともあるかもしれない。きっと労働省の中でも話題になっていて、口が滑ったというところではないか。もちろん違法行為もないのに是正勧告をしたら問題だろうけれどね。

「赤旗」は、司法警察権限を有する労基署による恫喝に当たるかのように書いていたが、他のメディアもそれを不適切と言っているのだろうか。それならおかしいと思う。

よく知られていることかもしれないが、労働基準監督官は確かに司法警察権限を持つ。それが適切に行使されるべきは当然だろう。新聞社が労基法違反をしてもいないのに警察権を行使するとしたら、それは適切ではない。

しかしなぜ、労働基準監督官がそのような権限を持つかといえば、会社すなわち資本と労働者が対等な関係にないなかで、労働者の利益を守るためには資本に対して強力な権限を行使することが必要な局面があるからだ。あくまで資本が違法行為をすることに対して、「罰金何十万円だ」とか言って、強制的な権限を行使するわけである。

新聞社に対して是正勧告をしようかと言われて、資本(あるいは新聞社の経営者)が恫喝だと感じるのは当然だろう。しかし、なぜ労働者である新聞記者まで、資本家と同じようなことを感じてしまい、それを記事にするのだろうか。そこがよくわからないのだ。

「赤旗」だったら、それを言われた記者が、会社である共産党が恫喝されたと感じることもあるだろう。だって、記者と会社(共産党)は、法的に正しいかどうかはともかく、思想的に一体なのだから。

でも、マスコミの記者まで同じように感じて「不適切」という記事を書いているとしたら、すごく違和感を感じるわけだ。新聞記者というのは、権力を監視をするだけでなく、資本に対しても監視をできなければならない。自分の会社が批判された時、それも報道姿勢ではなく労使関係に関わることが批判された時、労働者ではなく資本の味方をしていたら、うまくないと思うんだけれどね。

まあ、何を「不適切」と言っているのか、よくわからないので、なんとも言えないのだけれど。それにこの労働局長さん、安倍さんとうまくいかなくて更迭されたわけだし、味方にしないとダメな人だと思うんだ。