2017年12月21日

昨日書いたことを別の角度で言い表してみよう。それは、「専守防衛に反するから巡航ミサイル導入に反対」というだけでは、その論者の立場は見えてこないということである。

なぜかと言えば、「アメリカは槍で日本は盾」というこれまでの政府の防衛政策を基準にすると、「日本がやるのではなくアメリカにやってもらう」ということになるからだ。専守防衛逸脱を理由に巡航ミサイルに反対する人は、そこを明確にしないといけない。アメリカにやってもらうのか、アメリカにもやるべきではないと主張するのか。

アメリカにやってもらうということなら、それはそれでこれまでの防衛政策に合致しているから、国民の安心感は担保できるかもしれない。しかし、結局はアメリカなしにはミサイルが日本に落ちてくるのは防げないということだから、アメリカへの従属状態は変わらないことになる。そこから少しでも抜け出そうとすると、日本が巡航ミサイルを導入するということは、1つの選択肢ではあるのだ。

一方、日本にミサイルが次から次へと落ちてくる状態で、アメリカもそのミサイル基地を攻撃すべきでないという立場に立つとすると、じゃあ国民の命をどうやって守るのだということになる。その際、ミサイル防衛システムで守るというのは選択肢である。「盾に徹する」ということだ。

まあ、最初の一撃はともかく、「次から次へ」という状態ではミサイル防衛システムの現状では防げないだろうけれど、不断の改善を続けるということで、国民世論はクリアーできるかもしれない。原発に落ちてくることを問題視する人も多いが、50基のまわりにPAC3を配置することだってあり得るだろう(軍事的合理性を考えると、ミサイルの標的になるのは原発ではなく、攻撃能力のある戦闘機の配備された基地になるだろうけど、あくまで安心感のために)。

他方、ミサイル防衛システムもダメという論者もいて、護憲派の多くはそう主張する。「外交努力で防げる」ということだろうが、「こんな外交なら北朝鮮は核もミサイルも放棄する」という展望を示せないから、国民の不安は増大しているわけである。「座して死を待つ」というのが憲法の立場だという人もいるが、個人の信念としては立派だとしても、それを他の国民に強要することはできないだろう。

ただ、日本が巡航ミサイルを導入するにしても、アメリカに任せるとしても、国民の不安はなくなるわけではない。アメリカだって、地下に隠された移動型のミサイル基地のすべてを把握しているわけではない。日本よりは知っているだろうという、程度の違いにすぎない。

ではどうするのか。というとことで、上中下の連載が終わってしまうが、これでは結論を書いていないので、明日も続けることにした。本日から6日間、東京。(続)

2017年12月20日

問題は、巡航ミサイルというのが、専守防衛的にも使えるけれど、先制攻撃でも使える可能性があるということだ。その問題をどう考えるのか。

これまで日本は、専ら他国攻撃に使う兵器は保持しないということで、ICBMや戦略爆撃機、攻撃型空母は保持してこなかった。専守防衛にふさわしくないということである。

しかし、じゃあ他国から攻撃を受けて戦争になった時、日本を防衛するのにICBMや戦略爆撃機、攻撃型空母は不要だと考えていたかというと、そういうわけでもない。その部分はもっぱらアメリカに任せるというのが、日本の基本的な考え方であった。

つまり、ICBMや戦略爆撃機、攻撃型空母というのは、先制攻撃か専守防衛かという区分とは直接には関係がないのだ。ただ、日本がこれらの兵器を持つことになると、先制攻撃をする能力を持つことになるので周辺国も不安になるだろうから、そもそも他国を攻撃できる能力のある兵器を持たないことによって、先制攻撃を日本がすることはないことを明確にしていたというわけである。ことの性格上、アメリカの先制攻撃で開始された戦争に日本が協力する場合のことは、この連載では論じない。

こういうふうに考えると、巡航ミサイルというのは、すでに新しい問題ではなくなっている。かつては、他国の領域にまで展開できる戦闘機などは保有しないということで、空中給油機能を外したりしていたが、すでにそういう制約はかけられていないのだ。能力という面だけからいうと、日本の戦闘機が空中給油しながら朝鮮半島に飛来し、AWACSの管制を受けて、目標地点に爆弾を落とすことは可能になっている。

その点では、巡航ミサイルというのは、敵基地攻撃のための新たな手段を得るということにすぎない。これを専守防衛に反するということで反対するなら、F15や空中給油機やAWACSなどすべてに反対しないと、整合性がとれない。

要するに、この問題を論じるために必要なことは、専守防衛にも先制攻撃にも使える兵器について、日本はどこまで許容するのかということになろう。しかも、相手国からのミサイルが次から次に飛んでくるということで、戦闘機で反撃するにせよ、巡航ミサイルを発射するにせよ、そのミサイル基地は地下深くになって、しかも移動するわけである。巡航ミサイルを飛ばすには、あらかじめ目標地点をインプットしておかねばならないが、それができないのである(その点では、政府がいうように、敵基地は攻撃できないが、尖閣を奪われた時に反撃する能力はあるだろう。どこを爆撃すべきかの情報は尖閣なら持っているわけだから)。

この複雑な問題をどう解けばいいのか。簡単ではない。(続)

2017年12月19日

日本政府が巡航ミサイルの導入を決めたことをめぐって、いろいろな議論になっている。この問題は、よく整理して主張しないと、足を掬われることになると思う。

専守防衛にも反対というなら、とくに難しくない。何でも反対したらいいのだから。

問題になるは、これが専守防衛に反するか反しないかという議論である。専守防衛について、政府は一貫してこう説明してきた。

「相手から武力攻撃を受けたときにはじめて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいいます。」

一方、敵基地攻撃は、専守防衛に反しないものなら憲法上も問題ないというのが、これも政府の一貫した考え方である。そのもとになっているのは、鳩山一郎首相の1956年の答弁である。

「わが国に対して急迫不正の侵害が行われ、その侵害の手段としてわが国土に対し、誘導弾等による攻撃が行われた場合、座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨とするところだというふうには、どうしても考えられないと思うのです。そういう場合には、そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、たとえば誘導弾等による攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能であるというべきものと思います」

この答弁は、相手国からミサイル攻撃を受けていることが前提になっている。専守防衛の「相手から武力攻撃を受けたときにはじめて」という要件を満たしている。また、「攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとる」というのだから、「態様も自衛のための必要最小限にとどめ」るという専守防衛の範囲内である。「他に手段がないと認められる限り」攻撃するというのは、外交上の努力では防げないときにということであって、これも自衛ということの重要な要素である。

実際、そういう場面を想定してみてほしい。相手国の基地から次から次へとミサイルが発射され、日本に落ちてくるという場面である。そういう場合も、ミサイルが落ちてくるのをずっと甘受するのが専守防衛ということなら、誰もそれを支持することはないだろう。

だから、そういう特殊な場合、敵基地を攻撃することは、理論的には専守防衛の範囲に入ることは認めなければならないと思う。実際に巡航ミサイルを配備するかどうかは別の問題だけれども。(続)

2017年12月18日

共産党が「タウンミーティング」なるものを開始していて、市民の声を聞こうとしている。とても大事な取り組みだと感じる。この間の報道を見ていて、一つだけ注文をしておきたい。

参加者から共通して出される質問、意見のなかに、「これだけ安全保障環境が厳しいのに、安保条約をなくして大丈夫なのか」というものがある。当然だろう。

これに対する答えは、例えば本日の「赤旗」によると、こういうものだ。志位さんが語ったという報道である。

「「日米安保条約が日本を守っているというのは実は神話です。在日米軍は、日本を守ることを任務としておらず、海外への『殴り込み』部隊がその実態なのです」とズバリ。さらに、「トランプ政権がかりに北朝鮮への先制攻撃を開始したら、安保法制=戦争法を発動して、自衛隊が米軍とともに戦うことになる。そうなれば日本に戦争を呼び込むことになってしまいます」と指摘し、憲法違反の安保法制はただちに廃止すること、国民多数の合意で安保条約を廃棄して「日米友好条約」を結ぶという日本共産党の改革の提案を語りました。」

共産党の立場はそうだろう。ただ、市民が知りたいことの一つは、なぜ安保条約をそう位置づけておきながら、共産党も参加をめざす野党共闘の政権では、その安保条約を容認する立場をとっているのかということではないか。そこに回答がないと、タウンミーティングにふさわしくない。

考えられる回答は二つだ。私の思考の範囲内のことだけど。

一つは、野党共闘の政権は、「日本に戦争を呼び込む」安保法制を廃止することを目的とした暫定政権であって、その目的を達成すれば解散・総選挙で国民に信を問い直すのだというもの。安保条約は絶対悪であって、安保法制廃止のため短期間だけ、堪え忍ぶのだということだ。

ただ、共産党は「国民連合政府」の提唱以来、そういう言い方はしていない。実際、共闘する相手の野党に対して、「これは暫定政権」なんて失礼な物言いはできないだろう。

もう一つは、共産党が加わる政権では、たとえ安保条約を容認した政権であっても、「戦争を呼び込む」ことにはならないないというものだ。あるいは、少なくとも共産党は、そういう立場で参加するとか。

ただ、これだと「絶対悪」という位置づけとは矛盾してくる。実際、この記事でも、「戦争を呼び込む」のは安保法制であって安保条約だとは言っていないから、何らかの検討がされているのかもしれない。安保容認の立場に意味を持たせる可能性をめぐってだ。

しかしこれは、綱領に直結する問題だから、このような態度を打ち出すのは簡単ではないだろう。それにしても、ここで深い解明と提示がないと、共闘相手の野党にも政権をともにするまでの信頼は生まれないし、国民も納得しないのではないか。

私自身もまだまだ思考が中途半端のようだ。共産党の政権論は安倍政治を転換していくのに大事だと思うから、よく勉強して、来年にでも長期連載をするかな。

2017年12月15日

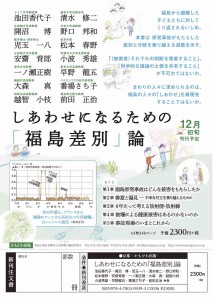

ようやく本が出来上がってきました。年末に書店に搬入しますが、年末年始の忙しく書店員の少ない時に本を並べ替えるのは簡単ではなく、実際に本屋でお目見えするのは年始になると思います。アマゾンでは24日から購入できるようになると思いますので、よろしくお願いします。

画像は書店向けに1か月ほど前に出したチラシです。その後、微調整をしましたので、実際に販売されるものとは目次に少し違いがあったりします。

福島の問題はこれからどうなっていくんでしょうね。この7年間ずっと、「住める」「住めない」にはじまって、福島の人びとは「差別と分断」と言われる状況におかれてきました。現在、適切な表現が見当たらないけれど、それが固定化されているような感じです。最初の3年間ほどは、危険だと思って避難したり、いや大丈夫だと思って戻ってきたり、「相互浸透」みたいな状況がありましたけど、動きがなくなった感じかな。

ここ数年でいろいろ新しい情報が得られているわけですが、そういう情報ではなく、最初の3年ぐらいのところの情報が頭に入っていて、更新されていないという感じ。

この本は、そこをこじ開けたいなというねらいを持った本だと言えます。ツイッターなどで話題になっていて、著名な方からも「買いたい」というご要望が寄せられたりしています。

福島の問題を語る上で、こんな豪華な著者人はいませんよね。入手できるまで、もう少しお待ちください。