2017年1月26日

さて、その日米安保と自衛隊の問題である。本日の朝日新聞に、政治学者の中北浩爾氏が、「野党共闘 問われる本気度」という論評を寄稿しているので、そこからはじめてみよう。

中北氏はこの論評で、民進党にも共産党にも本気度が問われるとして注文をつけているわけだが、注文の内容は、共産党がこの問題で路線転換をすべきだということにつきる。民進党に対する注文も、「共産党に対して路線転換を積極的に働きかけるべきではないか」というものだ。その路線転換とは、「野党共闘に(日米安保と自衛隊に関する)独自の立場を持ち込まない」という共産党の態度は「小手先の柔軟対応」であって、日米安保と自衛隊に関する立場そのものを転換すべきだというものである。

これに対して、「連合政権は綱領や理念の違うもの同士が、その違いを脇において協力しあうものである」というのは筋としてはあり得る。しかし、実際に政権を担うことを具体的に想定すると、解決不可能な困難を背負い込みかねない問題だという自覚が必要である。

例えば焦眉の問題として南スーダンに派遣された自衛隊をどうするかという問題がある。共産党は撤退という立場だが、南スーダンの自衛隊はそもそも民主党政権のときに派遣が決まったものであって、現在の民進党にも撤退という主張はない。せいぜい、派遣された隊員の命を防護するための、いろいろな対策を主張する程度である。当然、野党政権の閣議では対立が予想されるが、共産党は主張が入れられない場合、どうするのか。「独自の立場は持ち込まない」というのは、民進党の主張を容認するということなのか。

もっと困難なのは核抑止力への対応である。歴代自民党政権は核抑止力への依存でべったりだったが、民主党政権も普天間問題で迷走した上、核抑止力依存を明確にした。「独自の立場は持ち込まない」というのは、共産党の閣僚もそういう立場に立つということなのか。あるいは、現在、国際的には核兵器禁止条約の議論が開始されようとしていて、日本政府はそれに反対する立場で議論に加わるわけだが、民進党の首相がそれと同じ立場だったとして、共産党の閣僚は閣内不一致という事態を招かないため、それを容認するのか。

政党と閣僚の使い分けという手法も想定される。閣僚としては首相の方針に従うが、政党としては独自の立場をとるというものである。今回の党大会でも、日米安保についていろいろ批判的に言及し、その立場を貫くとしている。

しかし、そういうことになると、野党政権が南スーダンでの自衛隊派遣継続を決めたり、防衛大綱で核抑止力を容認したり、核兵器禁止条約に反対したりしたとき、共産党は独自の立場を貫いて、政権の態度を批判するのだろうか。政権を批判して閣僚を引き揚げるのか、それとも批判するが閣僚は残して、引き続き連合政権にとどまるのか。

閣僚を引き揚げるということは、野党政権が崩壊することにつながる。自民党政権が復活する。そうなると、新安保法制を廃止することもできない。

基本政策が一致しないということは、それほど重大な問題なのである。その違いを棚上げするのが連立政権だなどと、軽々しく言える問題ではないのである。(続)

2017年1月25日

連載はお休み。本日にお知らせしなければならないことがあるので。

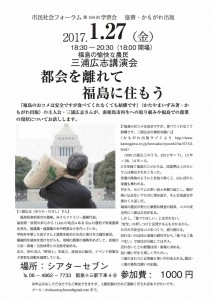

一つは、27日の午後6時30分より開催される講演会です。弊社から『福島のおコメは安全ですが、食べてくれなくて結構です』という本が出ていますが、その主人公である三浦広志さんのお話を伺います。主催者市民社会フォーラムで、弊社は協賛ということになっています。阪急十三駅から徒歩4分のシアターセブンが会場です。

三浦さんのお話はこれまで何度も伺いました。毎年、3.11に福島に行くたびに、そこでお話しされたので。まあ、とにかく笑えます。元気が出ます。なぜかというと、先の展望が見えてくるからです。今回のお話のテーマが「都会を離れて福島に住もう」となっていますが、きっとその気になる人が続出すると思いますよ。私は本を売りに行きます。

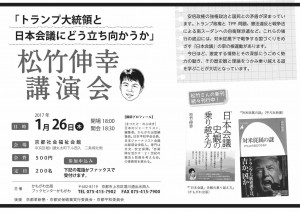

もう一つは、その前日、すなわち明日26日ですが、私の講演会が開かれるのはすでにご紹介しました。「トランプ大統領と日本会議にどう立ち向かうか」というタイトルは、たまたまその主題の本を連続的に出したから、片方だけの話ではダメだと思ってつけたんですが、よく考えたらこの二つを一つのまとまりでお話しするって、そう簡単ではないんですね。で、悩んだ末に、以下のレジメをつくりました。どうぞご参加下さい。これも午後6時30分より、二条城の北側にある京都社会福祉会館が会場です。

はじめに

一、「脱真実(post-truth)」の時代に

1、「日本会議」の台頭とその背景

2、世界的な右派の台頭とその背景

3、中にひそむ「真実」が心を捉える

二、対立構図を変えた護憲運動に学んで

1、専守防衛VS非武装中立は終わった

2、改憲派の分裂を護憲派が正確に捉えた

3、異なる立場同士のリスペクトが力に

三、歴史認識の対立構図を変える──戦後補償を例に

1、煽った上にウィングを左に伸ばす安倍政権

2、「ドイツは善で日本は悪」の構図は不正確

3、それでも被害者への責任は残る日本

四、日米安保の対立構図を変える

1、対米従属の原因はいろいろあるけれど

2、核抑止力への依存が決定的な問題だ

3、野党連合政権の防衛政策がカギになる

おわりに

2017年1月24日

さて、その日米安保と自衛隊のことである。共産党は何回も、「日米安保と自衛隊に関する独自の立場は野党共闘には持ち込まない」と明言している。それは、その二つ以外では、他の野党との間で調整可能だということを意味しているというか、少なくとも共産党はそう思っているということだろう。

原発問題でも天皇問題でも、もしかして社会保障問題でも「野党の基本政策は一致している」と語れるなら、堂々と選挙ができて、結果も付いてくるかもしれない。しかし、安全保障政策でそう言えないとしたら、基本政策で一致した政権にはならず、「野合」批判に口実を与えることになる。

ただ、共産党綱領の安全保障問題の政策を見ると、これも興味深い。日米安保と自衛隊をどうするのかという以外では、ほとんど民進党と変わらないのではないか。次のような内容だから。

―日本が過去におこなった侵略戦争と植民地支配の反省を踏まえ、アジア諸国との友好・交流を重視する。

―国連憲章に規定された平和の国際秩序を擁護し、この秩序を侵犯・破壊するいかなる覇権主義的な企てにも反対する。

―人類の死活にかかわる核戦争の防止と核兵器の廃絶、各国人民の民族自決権の擁護、全般的軍縮とすべての軍事ブロックの解体、外国軍事基地の撤去をめざす。

―一般市民を犠牲にする無差別テロにも報復戦争にも反対し、テロの根絶のための国際的な世論と共同行動を発展させる。

―日本の歴史的領土である千島列島と歯舞諸島・色丹島の返還をめざす。

―多国籍企業の無責任な活動を規制し、地球環境を保護するとともに、一部の大国の経済的覇権主義をおさえ、すべての国の経済主権の尊重および平等・公平を基礎とする民主的な国際経済秩序の確立をめざす。

―紛争の平和解決、災害、難民、貧困、飢餓などの人道問題にたいして、非軍事的な手段による国際的な支援活動を積極的におこなう。

―社会制度の異なる諸国の平和共存および異なる価値観をもった諸文明間の対話と共存の関係の確立に力をつくす。

一方、民進党はどうか。民進党の基本政策はどれを指すのかは難しいが、たとえば昨年の参議院選挙政策で、安全保障分野の柱は以下のようなものだ。

「国を守り、世界に貢献します」

① 国の守りを固めます〜「近くは現実的に、遠くは抑制的に」

② 国際平和に貢献します〜「人道支援は積極的に」

③ 主権を断固守ります

④ 拉致問題に全力で取り組みます

⑤ テロ対策を強化します

⑥ 核兵器廃絶を推進します

憲法に関してはこうだ。

「憲法の平和主義を守る」

① 昨年成立した安全保障法制を白紙化します

② 平和主義を脅かす憲法9条の改正に反対します

③ 未来志向の憲法を国民とともに構想します

まあ、使っている用語はだいぶ違う。こう見てみると、共産党の用語は一般に使われないのが多いね。また政策の背景にある思想ではまるで違うところがあるだろう。例えば、「侵略戦争と植民地支配の反省」とか「多国籍企業の無責任」とかの思想である。しかし、具体的な政策レベルになると、「アジア諸国との友好・交流を重視する」とか、「地球環境を保護」みたいな話なのだから、一致できるのだと思う。

おそらく全然違うのは、「すべての軍事ブロックの解体」と「千島返還」くらいか。それも、前者は日本のことではないし、時々の選挙政策としては共産党だって重視しているものではない。後者も、自民党政権が70年間解決できない問題だから、完全な一致はなくても、ある程度の幅のなかに収まる可能性がある。

焦点の普天間問題でも、鳩山政権時代の経過があるので、民進党は県内移設から逃れられない。だけど、民進党も「沖縄県民の思いに寄り沿う」とは言っており、4野党もすでに「沖縄問題など、国民の声に耳を傾けない強権政治を許さない」ことでは一致している。沖縄の声に反して工事を強行しないことは一致できるし、もし議論の末、海兵隊の撤退などで一致できれば、県内移設という呪縛から民進党も抜け出ることができる。

ということで、やはり問題なのは、日米安保と自衛隊なのだ。(続)

2017年1月23日

野党連合政権がどんなものになるのか不明である。そもそも合意ができるかどうかも分からない。合意ができたとして、何が一致して何が一致しないのかも、政権の性格付けに影響を与えるだろう。

しかしまず、それが共産党の提唱している民主連合政府と同じ性格の政権でないことは明らかである。何と言っても日米安保条約の廃棄という、民主連合政府の中心的な政策を掲げないわけだから。

同時に共産党がめざしているのは、これまで提唱されてきたような「よりまし」政権でもないはずだ。現在だって、新安保法制の廃止、格差と貧困の是正、沖縄などに見られる強権政治反対、安倍政権下の憲法改悪阻止の4つで一致している。そして、いま野党が政策合意をつくろうと努力しているということは、この4つをさらに具体化しようということだろう。それなら、特定の限られた政策だけ一致していて、それを実現したら解散総選挙ということは想定されていないはずである。

じゃあ、そうやって政策合意ができたとして、それは基本政策で一致した政権ということになるのか。あるいは、民主連合政府だけが基本政策で一致した政権なのか。

そういう視点で共産党の綱領に書かれてある民主連合政府が実行する政策を眺めていると興味深い。日米安保と自衛隊をめぐる政策以外、民進党などとそう違わないのではないだろうか。

例えば原発政策が焦点だとされていて、私もそう思うが、綱領には「原発ゼロ」とは書いていない。ということは、民進党のいうように2030年までに「原発ゼロ」で合意したとして、綱領に反していることにはならない。綱領の政策部分が基本政策だということなら、「2030年までに「原発ゼロ」」を掲げても、それを基本政策で一致したと言えることになる。

あるいは天皇問題。民主連合政府が実行するのは、「「国政に関する権能を有しない」などの制限規定の厳格な実施を重視し、天皇の政治利用をはじめ、憲法の条項と精神からの逸脱を是正する」だけである。天皇制の廃止は綱領のどこにもない。だから天皇問題でも基本政策で一致していると言うことは可能である。

政策を導きだす「理念」のところでは一致しないことが多いだろう。例えば共産党の綱領は大企業に対する規制が必要だという見地だが、民進党は違うだろう。しかしそれは「理念」である。具体的な政策に問題を落としていけば、「大企業を規制します」というような政策はあり得ない。そのために何をするかが政策なのだ。すでに合意しているような「貧困と格差の是正」を共通して求めているわけだから、そのために具体的にやるべきことを打ち出せばいいのである。

ということで、安保・自衛隊政策を除くと、野党連合政権は、基本政策で一致する政権と堂々と言えるのではないか。問題は、その除かれた部分である。(続)

2017年1月20日

「よりまし」政権って、これまでは、ほんとうに「よりまし」程度だった。実現したことがないから、あまり知られていないけれど。

例えば田中内閣の末期、金脈問題で政府が危機的な状態におちいった際、「選挙管理内閣」というものが提唱された(74年10月)。これは、自民党内での政権たらいまわしでなく、腐敗政治に反対する全議会勢力によって選挙管理内閣をつくることを提唱するものだった。選挙を管理するという目的だけで政権をつくろうとするものであって、何か政策的に大事なことを実施しようとするものではなかった。ホントに田中内閣「よりまし」という程度のものだったのだ。

あるいは、消費税が導入された直後に行われた89年参議院選挙で、消費税廃止、企業献金禁止、主食であるコメの自由化阻止の三つの緊急課題での暫定連合政府の樹立が提唱された。これは、政策面での一致をめざすという点では選挙管理内閣とは少し異なるものだったが、その一致はほんとうに限定的なものであって、日米安保や自衛隊をどうするというようなことは一致点にしないものだった。だから、もし消費税を廃止できるなら意味はあったわけだが、日々問われる安全保障問題では何もできないのであって、それはさすがに問題なので、消費税廃止のあとは再び解散して次の政権を問うというやり方しかなかったわけだ。これも「よりまし」政権に過ぎなかった。

一昨年、新安保法制成立直後に提案された「国民連合政府」も、「よりまし」という範囲のものだったと思う。これも一致点は新安保法制の廃止だけであって(集団的自衛権の閣議決定の撤回などもあったが)、廃止のあとは、何も政策的な一致点がない政権なので、解散するしかなかったであろう。

民主連合政府は、日米安保廃棄の課題にどの政党も賛成しないという点で現実味の薄いものだったが、「よりまし」政権にしても、他の政党からはずっと相手にされてこなかった。一方、国民連合政府の提唱は、民進党がふらふらしていたり、連合が反対していたりしているものの、少なくない人からはそれなりの現実味をもって受けとめられたと思う。昨年の参議院選挙で野党の選挙協力がそれなりの実を結んだことも、期待を高めることにつながった。

ただ、これは私の個人的な感想だが、そうやって政権協力が現実味を帯びることで、それまでの「よりまし」政権の考え方は修正を余儀なくされたと感じる。要するに「よりまし」政権というのは、ほんとうに限定的な課題で一致するだけで、それを実現したら解散するというものだが、そんな政権構想で国民に責任を持てるのかということだ。安全保障でも何でもほとんど一致点がないのに(野合政権と言われても仕方がない)、限定的な課題だけの一致で政権をつくりたいので投票してほしい、そのあとまた解散して次の政権をどうするかは問いますからと言われて、国民がそれを信頼するのかということだ。

実際、いま提唱されている野党連合政権って、そういうものではないように思える。それは次週に。(続)