2016年5月12日

オバマ大統領の広島訪問をめぐっては、誰の反応も似たようなものになっている。歓迎する、同時にさらに前進を望む、という感じだろうか。私だってあまり変わらない。

原爆投下に対する謝罪を求めていくのは当然だと思う。だけど、いつどのようなタイミングでそれがなされるべきなのか、いまじゃなければダメなのかということは、難しい問題である。

中国や韓国からはは、そもそも日本が被害者の側に回ることは許せないという声があがっているが、それはズレた感情だと思う。無差別大量殺戮はどの国がやろうとも許されないという基準を確立しないと、自分たちが日本に謝罪を求める道理もなくなっていく。

ただ、私がこの問題を難しいと感じたのは、長崎の原爆資料館で被爆者の証言ビデオを見たときだった。被爆者といっても、オーストラリアの捕虜で、長崎の収容所に入れられているときに被爆した人である。

いろいろ被爆時の様子を証言していって、しかし最後にこの方がつぶやいたのは、日本は原爆を投下されて当然だというものだった。本人は被爆者なのである。自分の体に障害をもたらしたアメリカによる原爆投下を批判するどころか、逆にそのアメリカを支持するのである。謝罪を求めることの対極にいる被爆者が存在する。

被爆者にそれほどのことを言わせる日本への感情の重さというか、深さというか、それを考えると思考が停止する感じだった。だからオバマさんが、日本と戦い、傷ついた人々の感情をふまえながら判断するというのは、理解できることである。

もちろんオバマさん、プラハ演説の時は輝いていたが、輝きはそのまま維持されているわけではない。ただ、この間、段階的にアメリカ政府代表のレベルを上げながらを広島に派遣し、世論を見計らいながら自分の訪問を実現させるというやり方は、すごい執念を感じさせる。立派だなと思う。

次がクリントンさんになるにせよ、あるいはトランプさんになったら絶望的だが、オバマさんと同じことは望めまい。だったら、オバマさんの広島訪問を強い記憶が残るようなものとして記録し、この課題をさらに前へと進める大統領が現れるまで記憶を継続させることが求められるのかもしれない。

そういえば、一年ほど前、オバマさんの広島訪問を想定して、「オバマさんへの手紙」という本を企画しようとしていたんだ。忙しくて手が着かなかったんだけど、ちゃんとやっていれば、売れたかもしれないなあ。残念。

2016年5月11日

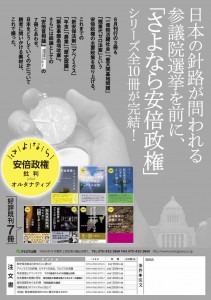

忙しくしている間に、どんどん近づいてきます。この選挙がアベ政治を退場させる上で大事だと考え、昨年6月から「さよなら安倍政権」シリーズの刊行を開始しました。

本気でさよならするためには、左翼のなかでもいろいろなバリエーションのある人の力が必要だし、保守的な人々の力も借りる必要があります。このシリーズの著者には、そういう人々に登場していただきました。

シリーズを開始した時は、安倍政権に対抗するために、そうやって力を集めるということは現実的な問題になっていませんでした。協力しあうこともあるだろうが、選挙はそれぞれ独自にやろうという感じが主流でした。

だけど、夏を過ぎて、そこが変わりましたよね。一貫したコンセプトでこのシリーズを刊行してきて、本当に良かったと思います。

刊行開始から1年が経つ今年の6月、最後の3冊を刊行して、選挙に向かう体制を万全なものにします(その予定です)。そのため、書店向けに、A3裏表の巨大チラシをつくりました。画像は、そのうちの表紙部分です。さあ、がんばらなくちゃ。

2016年5月10日

来週の金曜日(20日)、午後5時からです。この間、衆議院第2議員会館でしたが、今回は参議院議員会館ですので、お間違いのないようにお願いします。参加の申込みは、ここからです。

「新安保法制の予想される発動事例の検証」という枠組みで、この間、南シナ海問題、南スーダン問題を議論してきました。今回のシンポジウムのテーマは、「北朝鮮は脅威なのか、どう対応すべきか」です。

ゲストはお二人。拉致問題は蓮池透さんに語ってもらいます。そして、弾道ミサイル防衛と邦人救出という、北朝鮮を考える上で欠かせない問題は、元陸将の方が報告します。弾道ミサイル防衛問題は専門的で、若干難しくなるとのことですが、それを望んでいるという方も多いでしょう。それらを受けて、「自衛隊を活かす会」の代表である柳澤さんが報告します。

それにしても、北朝鮮の労働党大会、無茶苦茶でしたね。「世界の非核化に言及した」っていう報道をしたメディアもありましたが、北朝鮮にミスリードされたと思います。だって、自分を核保有国だと一方的に宣言した上で、非核化なんて考えてもいない現在の核保有国が核を廃棄するなら自分も廃棄するということですから、他の核保有国と同様、非核化なんて考えてもいないということなんです。

そのメディアがピョンヤンまで行ったのに、ちゃんと取材させなかったというか、北朝鮮が報道させたいところだけを引き回したのも、無茶苦茶でした。だけど、それが北朝鮮のやり方なんですから、ちゃんとしたメディアなら、想定しておくべきでした。私も30年ほど前に国際会議でピョンヤンに行きましたが、会議の合間の「小旅行」には誘われても参加しませんでした。実際、行った人にあとで聞いたら、金日成の像を見に行かされただけでしたし。

経済分野では何の成果も誇ることができず、「自分たちで自分の暮らしは守りなさい」という路線。核・ミサイル問題では実験の失敗もひた隠しにして、核大国になったかのように自己顕示する。

不満が高まっているだろうに倒れない体制って、何だろうかと思っちゃいますよね。そんなことを言えば、戦前の日本の体制だって、自分では倒せなかったわけで、人のことは言えないかもしれませんが。

ただ、そういう国ですので、不測の事態が起こりうることは否定できないので、何を準備しておくのか、何はしないでいいのか、ちゃんと議論しておくべきだとは思います。脅威をどう判断するかは別にして、何も備えがないというのは、国民の意識からかけ離れてもいますし、実際にもそんな立場は許されないと思います。

終了後も、語り合う場を設けますので、ぞうぞふるってご参加下さい。

2016年5月9日

連休の後半、ブログ記事を書きませんでした。休んでいたのではなく、必死で仕事していたんです。そのご褒美に、昨日と本日、小旅行をしてきましたけど。

さて、憲法記念日を挟んで記事を書かなかったわけですが、メディアは、3日を前後していろいろ書きましたよね。私は京都にいましたから、京都新聞に注目しました。

記念日の翌日(4日)、京都新聞の1面トップは「69年 揺れる立憲主義」というものでした。リードで、「安全保障関連法制定の過程で焦点になった「立憲主義」が改めて問われている」として、続く見出しでは、「護憲派 主権者は私たち」「改憲派 緊急事態条項を」となっています。本文において、護憲派が立憲主義を守れと主張し、改憲派が緊急事態条項を要求する構図を描くとともに、3面の解説(岡田憲治専修大教授)で、緊急事態条項は立憲主義を基本とする国の多くでは存在しておらず、「憲法が何のために存在するのか、日本では伝わりきっていないことの表れ」としているので、護憲=立憲主義、改憲=非立憲主義ということを言いたいのかなと、読者は受け取ることになりそうです。

でも、京都新聞の意図は、そう単純でもないようなんです。だって、この解説で、岡田教授は、以下のようなことも書いているからです。

「9条に関して言うと、……私は立憲主義の観点から、権力者に解釈の余地をなるべく与えないようにするための改正を、検討すべきだと思っている」

「安倍首相が本当に改憲をして歴史に名を残したいのなら、……立憲主義を軽視したやり方では支持を失うことになるだろう」

そうなんですよね。この解説の先生の立憲主義の考え方というのは、「暴走する可能性を秘める政治権力にたいして、政治決定できる範囲にあらかじめ枠をはめることにある」というもので、それは常識的な理解だと思うんです。そして、そういう理解からすると、緊急事態条項は枠をはずすものだから立憲主義に反していて、権力に枠をはめるような9条改定なら立憲主義に合致しているというものなんです。

さて、立憲主義を大事だと主張する人々は、これをどう考えるのでしょうか。私は、どう考えるか以前に、立憲主義という言葉で、それを発している人がそれをどう捉えているかが、人によって異なるのではないかと感じています。

例えば、立憲主義とは権力に枠をはめるものだ、憲法の役割はそこにあるということまでならば、おそらく多くの人が一致できると思います。だけど、だからといって、憲法を守るのは国民ではないとまで言ってしまうのは、はたしていいんでしょうか。人権を侵害しがちな政府権力を縛るために憲法の人権条項が存在するのは当然ですが、一人ひとりの国民も人権条項を守る義務があるとするのでないと、ヘイトスピーチだって国民の側はやり放題ということになりかねません。

あるいは、立憲主義の質と量の区別も必要だと感じます。たとえば、96条改正が一時期問題になりましたが、その際、,改憲の発議が国会議員の3分の2から2分の1でできるようにすることについて、「立憲主義に反する」という言い方をする人が少なくありませんでした。しかし、国民投票で賛成を得られなければ改憲できないという点では、たとえ96条が改正されても、なお立憲主義は残っていると思えます。量的に立憲主義は低下しても、立憲主義そのものがなくなるというものではないのではないでしょうか。

一番感じるのは、人によって立憲主義の理解が違うことを自覚していないと、うまく協力し合えないのではということです。集団的自衛権の解釈改憲についても、ある人は「個別的自衛権までしか認められないのに、集団的自衛権を認めたのは立憲主義に反する」と考えており、ある人は「そもそも個別的自衛権を認めるのが立憲主義に反する」と考えているわけです。ところが、そういう意見の違いを出し合わず、どこでどう協力し合うのかを議論することなく、「立憲主義を守れ」と言っていても、改憲派からそこを突かれたら、どうするんでしょうか。

最近、安倍首相は、「憲法学者の7割が自衛隊は違憲だと考えている状況をなんとかしなければ」という言い方をよくします。それは、そこを突いていくことによって、「自衛隊を認めない護憲派」VS「自衛隊を認める改憲派」という古い構図を再びつくり、護憲派を少数に追いやろうとしているからだと思います。

ここを、「専守防衛の自衛隊さえ認めない護憲派」+「専守防衛の自衛隊を認める護憲派」+「専守防衛の自衛隊を認める改憲派」VS「本格的な海外派兵をめざす改憲派」という構図に持ち込まないといけないと思います。各種の世論調査で、安倍政権のもとでの改憲に反対する人が増えているのは、真面目な改憲派のなかに「いまは不安」と思う人が増えているからです。「改憲派だから反動派だ」なんて位置づけていたら、とっても大きな間違いをしでかすのではないでしょうか。

間違いわないためにも、立憲主義って何か、よおく議論すべきだと感じます。

2016年5月2日

(以前、少し紹介しましたが、こういう催しで議論に加わることになりました。護憲派のなかで自衛隊廃止論の方には10名以上あたったけれども、どなたもOKが得られなかったそうで、残念ですが仕方がありませんね。護憲派の「代表」としてがんばってきます。ここのホームページから申し込むことになりますが、そこで紹介されている中身をコピペしておきます。)

護憲派/改憲派の二極対立を乗り越え、憲法9条とこの国の将来を「熟議」する。

これからも9条をこのままにして活用すべきか?

個別的自衛権の行使に限定する新9条に改定すべきか?

武力行使の選択肢を限定しない条文に改定すべきか?

9条問題で斬新な問題提起をしてきた4人の論客が、具体的な条文案を発表。この国の将来にふさわしい選択肢とは?この国の安全保障、立憲主義、民主主義について、約3時間、徹底的に議論する

この公開熟議は、元フジテレビ解説委員のジャーナリスト安倍宏行と、日本報道検証機構GoHoo代表楊井人文が共同で主催します。

1.日時 2016年6月8日(水)18:00〜21:00

2.場所 日本記者クラブ10F ホール

東京都千代田区内幸町2-2-1

3. 内容

17:30 受付開始

18:00 挨拶 Japan In-depth編集長安倍宏行、日本報道検証機構代表理事楊井人文

18:05 パネルディスカッション

20:50 閉幕

【パネリスト】

松竹伸幸(まつたけ・のぶゆき)ー1955年生まれ、一橋大学社会学部卒。全学連委員長、民青同盟国際部長、日本共産党政策委員会安保外交部長を経て、2006年に同党を退職。現在、ジャーナリスト(かもがわ出版編集長)、「自衛隊を活かす会」事務局長。「憲法九条の軍事戦略」「集団的自衛権の深層」(いずれも平凡社新書)、「9条が世界を変える」「集団的自衛権の焦点 「限定容認」をめぐる50の論点」(いずれも、かもがわ出版)など著書多数。

伊勢崎賢治(いせざき・けんじ)ー1957年生まれ。早稲田大学大学院理工学研究科修士課程修了。国連シエラレオネ派遣団武装解除部長、日本政府特別顧問(アフガニスタン武装解除担当)を経て、現在、東京外国語大学大学院教授(平和構築・紛争予防)。「自衛隊を活かす会」呼びかけ人。「新国防論」(毎日新聞出版)、「本当の戦争の話をしようー世界の『対立』を仕切る」(朝日新聞出版社)、「日本人は人を殺しに行くのか:戦場からの集団的自衛権入門」(朝日新書)、「武装解除」(講談社現代新書)など著書多数。

井上達夫(いのうえ・たつお)ー1954年生まれ、東京大学法学部卒。現在、同大学大学院教授(法哲学)。日本法哲学会理事長を経て、昨年創刊の研究誌「法と哲学」責任編集委員。2005年、月刊誌「論座」で論文「挑発的!9条論ー削除して自己欺瞞を乗り越えよ」を発表。「リベラルのことは嫌いでも、リベラリズムを嫌いにならないでください」「憲法の涙」(いずれも毎日新聞出版)、「世界正義論」(筑摩選書)など著書多数。「共生の作法ー会話としての正義」(創文社)でサントリー学芸賞、「法という企て」で和辻哲郎文化賞。

長谷川三千子(はせがわ・みちこ)ー1946年生まれ。東京大学文学部哲学科卒、同大学院博士課程中退(哲学)。現在、埼玉大学名誉教授、NHK経営委員。「日本会議」代表委員。「憲法改正」(共著、中央公論新社)、「九条を読もう!」(幻冬舎新書)、「民主主義とは何なのか」(文春新書)、「激論 日本の民主主義に将来はあるか」(共著、海竜社)、など著書多数。「バベルの謎―ヤハウィストの冒険」(中央公論新社)で和辻哲郎文化賞。

【コーディネーター】

Japan In-depth 編集長 安倍宏行

4参加費 3,000円

5問い合わせ先

TEL 03-5315-4957、info@wanj.or.jp (担当)日本報道検証機構・楊井

【主催者】

安倍 宏行

1955年東京生まれ。1979年慶応大学経済学部卒業 日産自動車入社 1992年フジテレビ入社報道局政経部。1996年ニューヨーク特派員。1998年同支局長。2002年ニュースジャパンキャスター。2003年経済部長。2010年報道局解説委員。BSフジプライムニュース解説キャスター。2013年9月フジテレビ退社。10月株式会社安倍宏行設立。Japan In-depth創刊、編集長。

楊井 人文(やない・ひとふみ)

1980年生まれ。慶應義塾大学総合政策学部卒業後、産経新聞記者を経て、2008年、弁護士登録(第一東京弁護士会)。弁護士法人ベリーベスト法律事務所に所属。2012年4月、マスコミ誤報検証・報道被害救済サイト「GoHoo」を立ち上げ、同年11月、一般社団法人日本報道検証機構を創設、代表。