2018年8月2日

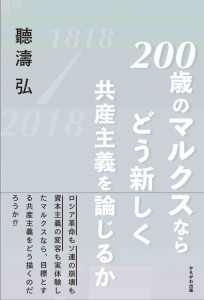

忙しいので仕事の紹介だけ。5月に続き9月にもマルクスの本を2つ出すけれど、まずその内の一つ。

タイトルは、『200歳のマルクスならどう新しく共産主義を論じるか』。著者は聽濤弘さん。

この本のめざすところは、帯のコピーが語り尽くしている。「ロシア革命もソ連の崩壊も資本主義の変容も実体験したマルクスなら、目標とする共産主義をどう描くのだろうか!?」。

書店向けにチラシには次の文章が続く。「ポスト資本主義の行方を問う話題作」。

このところ、資本主義の終焉という議論は、それなりに広がりを見せている。しかし、じゃあポスト資本主義はどういう社会なのかということでは、混迷があるようだ。

ソ連の崩壊を実体験し、もう社会主義に未来はないという議論が、まず広範囲に存在している。あれは歪んだ社会主義であって、マルクスの構想したのは違う社会であり、社会主義そのものは堅持すべきだという議論もある。似たような立場だけれど、社会主義とか共産主義とかいう言葉を使うと誤解されるのでとして、未来社会論みたいなくくりで議論する人もいる。

この本は、社会主義・共産主義という目標を明確にするべきだとする立場から、200年のいろいろな実体験をふまえ、その描き方を提示するものである。プルードン論など個別にも新しい研究、新しい視点があり、著者の知的な意欲がますます高まっていることが分かる。目次で想像してほしい。

第一章 マルクス「未来社会論」の原点を探る

──人間論から出発したマルクス

第二章 人間論から階級闘争論へ

──『貧困の哲学』か『哲学の貧困』か

第三章 共産主義とは「体制」ではなく「運動」のことか

──『ドイツ・イデオロギー』と未来社会

第四章 ロシア革命とマルクス、エンゲルス、レーニン

──史的唯物論はどこまで適用できるのか

第五章 マルクスの未来社会論とその多義性

──『内乱』と『ゴータ綱領批判』ついての様々な見解

第六章 資本主義の現状と「しのび寄る」未来社会

──資本主義の「文明化作用」とその反逆

第七章 「社会主義への疑問」と展望ーーー所有形態をめぐって

──ソ連崩壊前のマルクスと崩壊後のマルクス

第八章 「社会主義への疑問」と計画経済の展望

──官僚制にならないための新しい生産の組織

第九章 「自由で全面的に発達した人間」

──「市民社会」としての未来社会像

補論 マルクス、レーニンとヘーゲル弁証法

2018年8月1日

『マルクスは生きている』という本を書いた人がいた。その言葉をお借りすると、どっこい「泥憲和さんだって生きている」。

先日、「自衛隊を活かす会」宛てにメールがあった。かもがわ出版から出ている『南スーダン、南シナ海、北朝鮮──新安保法制発動の焦点』を手にし、そこの第二部「南スーダン」にある泥さんの論考「派遣される自衛隊員の立場で訴える」を読み、感銘したという内容だった。

しかも、この方、政府関係者なのだ。しかもしかも、「派遣される自衛隊員の立場で」、ある分野で対策を講じている方だったのだ。

そういう方にだって、泥さんの訴えが届いたというわけ。これ以上詳しくは書けないけれど、泥さんの思想と行動をムダにしないために、いろいろやることになった。

ということで、『泥憲和全集──「行動する思想」の記録』は、昨日が特典予約販売の期限だったが、1か月だけ延長することにした。自民党総裁選挙で憲法改正が争点となり、秋以降、本格的な闘いが展開されることになる。その点でも、『泥憲和全集』の意義は大きい。

弊社のサイトで申し込んで頂ければ、振込用紙付きチラシをお送りします。50枚とかほしいという方は、私宛にメールをください。

これで利益を出すつもりはないけれど、800ページもの本だから、ちょっと間違うと赤字になるので、それだけは避けたいのも本音です。本日、弊社の存立がかかった仕事に取り組んでいるので、これでおしまい。

2018年7月30日

本日、お休みの予定でしたが、仕事の段取りとの関係で、明日を休みにしました。よって、ブログも明日がお休みです。

先週、出張先の東京でボンヤリと沖縄のことを考えていて、これは大変なことになるかもしれないと思いました。とりあえず問題意識だけ書いておきます。

11月の県知事選挙では、「オール沖縄」と自民、公明、維新などとの対決構図になることが想定されています。自民党は、「勝てる候補を」ということを候補者選びの基準としていて、それには公明、維新の推薦が得られるのが不可欠ということで、宜野湾市長の佐喜真氏を選んだということになっています。

まあ、そうなんだろうなと、あまり疑問に思わなかったのですが、なんだか変だと思ったんです。だって、これまで名前が挙がったなかでも、公明、維新の推薦が得られる候補って、もっといました。「勝てる候補」というなら、甲子園優勝校の監督とか、佐喜真氏よりずっと有名な人もいました。

それなのに、なぜ、佐喜真氏なのか。それは、普天間基地のある宜野湾市長を担ぐことによって、「勝てる論戦」をできる──そんな思惑からきたものではないでしょうか。

ここ数回の沖縄県知事選挙では、普天間基地の辺野古への移設に反対するか容認するかが対立構図でした。おそらく自民党は、これを覆すまでには至らないまでも、佐喜真氏によって新たな変数を持ち込もうとしていると思われます。

それは何か。宜野湾市民の命に責任を負っている市長としての責任を果たさせてほしい、そのために普天間基地を撤去させる現実味のある選択肢を選んでほしいと佐喜真氏に訴えさせることでしょう。

この間、普天間基地所属のヘリなどから小学校などへの落下事故があり、市民の危機感が高まっています。このまま子どもを通わせ続けることへの不安が強まっています。

だからこそ普天間基地は即時閉鎖すべきということを訴えているわけですが、じゃあ替わりに、普天間の基地機能はどうするのかという点では、なかなか難しい面があります。そんなことはアメリカが考えるべきことだという立場もあるし、グアムへという主張もあるし、いざという時の輸送機能を日本側が提供すればいいという考え方もあります。

ただしかし、それをアメリカや日本の政府が採用するかというと、そう簡単ではないという現実の壁が立ちはだかります。そういう状況下で、市民の命を守らせてほしいという佐喜真さんの市長としての立場というのは、かなり心に響くものがあるような気がします。命に責任を負わないオール沖縄と批判してくるんでしょう。

考え抜いた人選です。どうすればいいのかということは、これから考えます。

2018年7月27日

本日は朝から外に出て、夜になるまで時間刻みで何人もの方とお会いします。いったい何人になるんでしょう。ずっと外まわりなので、東京が涼しくなっていて、良かったです。

ということで、たいした記事は書けないので、スルーしていただいてもいいです。

本日、お会いするメインは、初めてお会いする複数の元政府官僚です。合計5人程度の官僚の本をつくろうと思っているのです。この間、官僚の評判ががた落ちですが、気骨のある方はまだまだいるのですね。そういう方々が、「いまの日本の国家戦略は間違っている」と直言するような本をつくりたいな。つくることでは合意していて、今回、はじめてお会いする方への挨拶とご相談という感じです。乞うご期待。

それと中国関係の人と、これも複数お会いします。弊社の本づくりでヒントを得ようということと、弊社では出せないような本づくりのご相談とか。来年、天安門事件30年です。その日が近づくにつれ、堂々と批判する人、黙り込む人、いろいろ出るでしょうけれど、何か出したいですよね。文革批判の本はいいものを出せそうなんですけれど、それとタイアップして。

あとは、弊社を大きくする計画のためにお会いする人とか、外部に編集を頼んでつくってもらったことのお礼とか、いろいろ。明後日は、著名な学者のみなさんが日本の右傾化を研究する会をつくっていて、私もそこで日本会議の歴史観について報告をしたことがあるのですが、白井聡さんが報告をされるというので聞きに行きます。そして、台風が直撃する前に戻ろうという計画です。

では、来週。月曜日は代休をとるので、ブログは火曜日から。

2018年7月26日

サブタイトルは「北朝鮮の核・ミサイル問題にどう臨むか」。いよいよ明日発売です。アマゾンは明後日ですが、予約は受け付けているので購入できます。

首脳会談が6月12日でしたからね。一か月で本になったということです。月刊誌の世界みたい。

「粗製濫造」を心配する声もあるかもしれませんが、ご心配ありません。入念につくられた本です。

もともと、この問題の第一人者ばかりを集めて、昨年のクリスマスにシンポジウムを開いたわけで、最初の水準が高いんです。安全保障と防衛の現場の第一人者、核問題の第一人者、北朝鮮経済の第一人者が揃っているのです。

それを本にする過程で、米朝首脳会談が決まりました。誰も予想しなかった会談が実現したわけですから、それ以前の議論なんて役に立たないだろうと言う人がいるかもしれません。

だけど、著者の4人は、問題の平和的解決を願ってきた人ばかりです。だから、平和的解決で合意したことは喜ぶことではあれ、「予想が覆った」というものではありません。

しかも、4人誰もが、90年代以降の北朝鮮核問題と第一線で関わってきた人ばかりであり、問題のむずかしさも熟知しているのです。首脳会談で合意があったからといって、舞い上がって冷静な分析をできなくなるような著者ではありません。

是非、手にとってご覧ください。損はさせません。

このテーマは連打するつもりです。次の本の著者人は、普通のことでは驚かないような人でも、「あっ!!」と驚くでしょう。お楽しみに。

ところで、京都は暑いんです。写真を見てください。弊社の編集部というのは、管理部門や営業部門と異なり、建て増ししたところにあって、日光が直撃するんです。朝に出勤したとき、すでに38度くらいになっていて、一日冷房をかけ続けても、見ていただけば分かるように、34度とか35度の線で推移します。まあ、外に面している壁の部分だからであって、部屋の中心部はもっと下がりますけれど、だからこそその落差が体を直撃する感じです。

ということで、私は本日から、「涼しくなった」と言われる東京へ。京都の編集部のみなさん、ゴメンナサイね。