2014年4月24日

中身は想定の範囲内だったけど、形式はかなり違ったよね。そんな感じがするんだけど、どうでしょ。

これまで、日米の軍事関係というのは、アメリカが日本に何らかのものを求めて、日本がそれにどう応えるかという問題であった。すぐに応えたり、世論状況を見ながらゆっくりと応えたり、やり方にはバリエーションがあったけど、そういうものだった。

だけど今回、そこが逆転したわけだ。尖閣の問題も集団的自衛権の問題も、日本側がアメリカに求め、アメリカがしぶしぶと従うという関係である。アメリカは、軍事よりも経済の方を重視した。そこをどうみたらいいのだろうか。

やはり、大きくいえば、経済重視という世界の流れがあって(そこにある思惑は各国さまざまだが)、それにふさわしい安全保障関係はどういうものかという模索がある。とくに台頭する中国との間で、経済と軍事をどうバランスさせるかという複雑な問題がある。

アメリカはその問題に挑んでいるが、まだ回答が見いだせていない。一方の日本は、そこに問題があることさえ認識せず、経済の現実をはなれて冷戦型の安全保障思考に陥ったままである。

その古い思考の日本に対して、アメリカは、それではダメだという認識がある。だから、靖国参拝の問題では強い意見をいうし、尖閣や集団的自衛権でも躊躇がある。しかし、自分の戦略をまだ見いだせていないものだから、日本が強く出れば、「まあ、いいか」という程度で応える。

こんな感じかなあ。だからやはり、この東アジアの経済関係にふさわしい安全保障関係というものを、誰がどうやって打ち出していくのかが問われている。

安倍さんは、強大化する中国を前にして、それに対抗できる軍事力という思考である。単純だけれども、単純なだけに分かりやすく、伝わりやすい。しかし、それでやっていっても、中国の軍事力は、こんごどんどん強大化してくる。それにおつきあいして日本も軍事力強化路線を走ったら、アメリカとの軍拡競争で滅びていったソ連の二の舞になるだけだろう。

それだったら、言葉は適切ではないが、弱者の軍事戦略を確立した方がいい。日本からは挑発しない(防衛力強化するのに大声を出さない。静かに実施する)とか、日本から先に自衛隊を出すことはしない(どうせなら相手に先に出させて国際的な批判の対象にする)とか、平時には海賊対策などで相手のいのちや財産を救ってあげる(相手の戦意を奪う)とか、そんな戦略も必要である。

安全保障は声の大きさじゃなくて、思考の深さが大事。「自衛隊を活かす会」の第1回シンポジウム、すごいメンツがそろいそうです。6月7日(土)の午後1時半から、東京。

2014年4月23日

「自衛隊を活かす会」(略称)。正式名称は「自衛隊を活かす:21世紀の憲法と防衛を考える会」。その趣旨は、自衛隊を否定するのでもなく、国防軍や集団的自衛権に走るのでもなく、現行憲法のもとで生まれた自衛隊の可能性を探り、活かすことにあります。

発足前から、すごく注目されています。先日、私が朝日新聞のインタビューを受けたことを紹介しましたが、今度は神奈川新聞からも取材依頼がありました。週末から東京に出張するので、そのときにということで。

準備会合にNHKのカメラが入ったことも紹介しましたが、いま番組の準備中とかで、追加の取材依頼。本格的にインタビューしたいということで、呼びかけ人代表の柳澤協二さんはすでに何回もテレビに出始めていることもあり、3人の呼びかけ人のひとりである伊勢﨑賢治さんになりました。

まあ、5月3日に向けて企画を考えているということもあるんでしょうけど、それだけではない。きっと、「自衛隊を活かす会」が、いまの情勢にぴったりだと思われているということではないでしょうか。

だって、安倍さんが、従来の保守路線を踏み越えて、超右翼・超タカ派路線に踏み込んでいるわけですね。だから、日本の防衛を真剣に考えていた層とか、自衛隊の存在は当然だがこんな防衛政策では危険だと考える層が(これが国民の九割位を占めるでしょうが)、そういう路線にはついていけなくなって、まともな防衛政策、まともな自衛隊活用を待ち望んでいるのだと思います。

この「会」の精神をあらわすキャッチフレーズのようなものも必要だと、先日の準備会合で議論になりました。守りではなく平和を闘いとる立場ですから、それにふさわしいものでなくてはなりません。そういう意味でいうと、本当は、安倍さんが言いださなければ、「積極的平和主義」だってよかったんですけどね。

それでプロにも相談しようということなんですが、お金もかかるので、広く読者のみなさんから募ります。どういうのがいいでしょう。私の案は、この記事のタイトルにある通りです。

「闘う平和主義・攻めの護憲」──「自衛隊を活かす会」にようこそ。どうでしょ。

2014年4月22日

さっき送信。集団的自衛権について3000字程度という依頼原稿である。

書きながらつくづく思ったのだけれど、「限定容認」って、ホントにまやかしだよね。日本の存立に関わることに限って集団的自衛権を容認するという議論のことである。

政府・与党内では真剣に議論されているようだ。まだ部分的な調査だが、世論のなかにも受容傾向があるみたい。自民党って、こうやって世論づくりをするのが、それなりに上手だよね。

だけど、集団的自衛権って、もともと他国の存立にかかわる問題である。日本の存立に関わるなら、それは個別的自衛権の話しである。

そこをごまかすために、アメリカの艦船が攻撃されて、それを放置すれば次は日本が標的にされるような事態があるなんてことが言われている。いいかげんにしてほしい。

だって、日本が攻撃されることが明白ならば、やはり個別的自衛権が行使できるのである。これまで自民党政府は、自衛権は日本が攻撃され、日本の国土・国民が被害を受けるまで発動できないという野党の追及に対して、被害を受けないでもいいのだ、相手国が攻撃に「着手」することが明白ならば発動できるのだと言ってきた。今になって、集団的自衛権を容認するため、過去の何十年もの考え方をくつがえすのだろうか。

しかも、「日本の存立」というけれど、じゃあ、日本海でアメリカの艦船が攻撃されるケースって、「アメリカの存立」に関わる事態だと言えるのか。もちろん重大事態ではあるが、アメリカ本土が攻撃され、国民のいのちが奪われるケースではないのだ。これまで日本政府は、シーレーンで日本の艦船が攻撃されるというだけでは、ただちに「武力攻撃された」として自衛権を発動することにはならないと言ってきた。その攻撃が組織的なものかどうかの見極めが大事だといってきたのだ。それなのに、アメリカの艦船に対する攻撃は、アメリカの存立どころか日本の存立にかかわるとして、集団的自衛権を発動するのか。支離滅裂である。

要するに、政府・与党は、アメリカが攻撃されるという事態を、真剣に考えてはいない。日本が攻撃されることも同様だ。そういうケースを心配し、人々のいのちが脅かされることを憂えて、議論しているのではない。集団的自衛権の障害をクリアーするには何を言えばいいのかを考え、いろいろ言っているだけなのだ。人々のいのちを守る防衛問題をもてあそんでいるとしか言いようがない。

日本の国民のいのちも、アメリカの国民のいのちも、真剣に考えているのは護憲派だという状況をつくる必要があるよね。だから、やはり、「自衛隊を活かす会」なのだ。

ティザーサイト運用開始。

2014年4月21日

先ほどまで、朝日新聞の記者の取材を受けていました。1時間半以上も。

先日、神戸市西区にある岩岡というところの九条の会に呼ばれたんです。その取材に来ていた記者でした。

そこで憲法九条の軍事戦略に関する私の話を聞いて、びっくりしたようなんです。主催者に対しては、「よくこんな勇気ある講演会を開きましたね」と言ったとか。それで、なぜ私がそういう考え方が必要だと思うにいたったのかとか、そういう話しを聞いた人がどういう反応をするのかとか、そんな取材でした。

いやあ、それを説明しようとすると、出版社に入る前からの話になりますよね。だから、そういう過去の話も含め、リアルにお話ししました。

理論が現実に合わない、国民に支持されないなら、理論の方がおかしい、新しい理論構築がいるというのが、大学生のときに教えられた私の左翼運動の原点ですし、ずっとそういう立場で活動してきました。どんな記事になるんでしょうか。

それにしても、私を講演会に呼ぶのに「勇気がいる」と思われてしまうんですよ。護憲運動って、自衛隊を否定する人の運動だとまだまだ思われているんですね。というか、運動の現状はそうなんでしょうか?

九条の会も、そういう主旨のことを主張したことがないはずです。憲法学者の小林武さんなんかは、九条の会について、非武装中立論者と、自衛隊を日本防衛には使うという論者と、国際貢献でも自衛隊の役割はあるとする論者と、三つの層が入っている運動だと説明しておられます。

だけど、九条の会をそういう目で見ている人は、きっと少ないんでしょうね。自衛隊否定運動だと思われてしまっている。だから、気持ちは護憲であっても、護憲だと表明したら自衛隊否定論者だと受けとめられてしまうから、自分の気持ちは表には出さないという方も大勢います。

九条の会がみずから、そこを打ち破る努力を意識的にしなければと思います。だけど、運動の中心を担っているのは非武装中立論者ですし、その理想を貫くタイプの人が多いので、難しいかもしれません。

「自衛隊を活かす:21世紀の憲法と防衛を考える会」は、そこにも役割があると思います。ゆくゆくは、「九条の会」と「自衛隊を活かす会」のコラボなんて、どうでしょうかね。無理かなあ。

2014年4月18日

昨日の記事で書いたプレゼントですが、すでに10名を超えています。抽選になります。5月はじめ、送り先住所をお尋ねするメールがいけば当選ですが、何もこなければ落選ですので、ご容赦を。

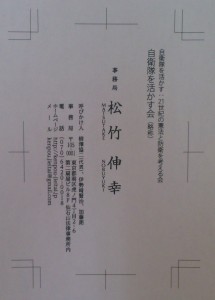

さて、ごらんの写真の通りです。仕事の名刺と間違わないように、縦でデザインしてもらいました。

ホームページも着々と完成に近づきつつあります。すごく美しく、動きのあるものができあがりそうで(動きだけでなく中身もありますが)、公開するのが楽しみです。このブログでつくってくれる方を応募したんですが、それに応えてくれる方がいて、うれしいです。

「会」の取り組み等を関係者にメールでいっせいに送るシステムも、もうすぐ完成。これもお二人の方に手伝ってもらいました。国会議員のみなさん、マスコミ関係者、関心のある研究者などが主要な対象になるでしょうか。ホームページができたら賛同者を募りますので、自衛官も含め、そういう方々にも送らなければなりません。

以上を手伝っていただいたのは、西日本の方々ですが、6月7日の第1回シンポジウム(兼、発足のお披露目)も、東京在住の数名の方に手伝っていただきます。これらみなさんがボランティアなんです。ありがとうございます。

5月の連休を前後し、名刺をもって、まず政党や国会議員のみなさんにご挨拶にいくつもりです。その際はお手柔らかに。