2014年2月26日

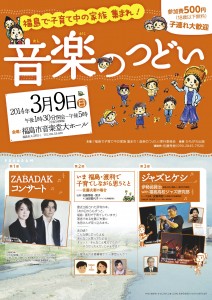

3月9日にかもがわ出版が後援して福島で実施する企画が近づいてきました。「福島で子育て中の家族集まれ! 音楽のつどい」です。午後1時開場、1時半開会です。

月曜日、その会場である福島市音楽堂を見てきました。すごい会場でしょ。パイプオルガンが目を惹きますね。使わないけど。隣に古関裕而記念館があって、「ああ、なるほど」と納得。そういう土地柄で、こういう音楽堂ができているんだ。

企画の当日、出演者の車をどこに停めるかとか、参加者をどのように誘導するかとか、どこでチケットを販売するのかとか、書籍やCDの販売はどうするかとか、いろいろと事前に知っておかねばならないことが山ほどあるんです。事前に行っておいて良かったです。

月曜日はその後、仙台へ。宮城教育大学の学長を経験された方にお会いし、本の執筆についてお願いしてきました。そうしたら、宮城9条の会の代表委員も務めておられるとかで、私が昨年書いた平凡社新書2冊をはじめ、いくつか本を読んでくださっていて、「あなたのファンなんですよ」ですって。はあ、こういう出会いもあるんですね。

火曜日は、会社の東京事務所で仕事をしたあと、とある法律事務所へ。「生業を返せ! 地域を返せ!」とがんばる福島原発事故原告団、弁護団の本をつくる相談です。

昨年3.11に800人で訴訟を開始し、いますでに原告団は2600人程度になっています。そのなかには、この間、私が福島の本をつくったり、毎年の3.11現地企画を通じて知り合った方も多く参加しています。そういう関係者が、この本をつくるならかもがわ出版しかないと判断し、依頼してくださったんです。大変うれしいことです。

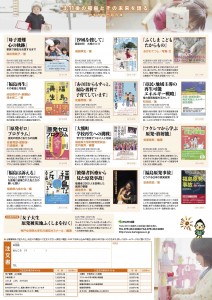

前にもご紹介しましたが、3.11以降、こんなにたくさん福島関連の本をつくっているんです。そして、このチラシは裏で、表は「音楽のつどい」なんですが、いま福島の書店のレジで何千枚と置かれています。

今回の本は、手にしてもらった読者に、「あなたも訴訟に参加しよう」と訴える本なんですが、どなたかいいタイトルを考えてくれませんか。いま、福島にかかわって何かしたいと考える方は多いんですが、何をしたらいいか分からなくて、少しずつ関心が薄れているように思います。そこを突破したいんです。

夜は、ある飲み会。学生時代の友人で某新聞社のエライさんと、その先輩。活字にはできませんが、いろいろと話し合ってきました。

本日、午前は、辻井喬さんのお別れ会で、帝国ホテルへ。本当に残念な方を亡くしました。

午後はそのまま京都にもどり、4時から会議を主宰して、6時半からは集団的自衛権について講演します。ホントによく仕事をするよなあ。

2014年2月25日

今回でこの本の書評は終わり。まず、論争のやり方という点から。

石破さんについては、多くの方が軍事専門家(オタク?)だと思っているだろうし、本人も自負があるだろう。そういう方の書いたものを論評する場合、軍事偏重を批判しても意味がない。読む人は、実際に軍事偏重しているかどうかは別にして、軍事の話を聞きたくて石破さんの本を買うわけだから、軍事ばかりだと批判しても、「当然のことでしょ」と考えるだけである。

そうではなくて、そういう場合、石破さんの「強み」である軍事の部分で勝たなければ、勝ったことにならないわけだ。これは論争の基本である。グラムシだったか、理論闘争では、相手のいちばん強い部分で勝たなければならないと言っている。だから、昨日の記事では、アメリカの艦船だけが単独で攻撃されるという石破さんの想定のおかしさ、非現実味を書いたのである。

ただ、アメリカの艦船だけが単独で攻撃される想定は非現実的だとはいったが、過去に、そういう事例が存在しないわけではない。石破さんが知っているかどうかは分からないが、私はふたつの事例を知っている。

ひとつは、米西戦争でキューバを占領したときである。アメリカは、自国の艦船(メイン号)がスペインに攻撃されたことを口実に、“Remember the Maine”を合い言葉にして、スペインの植民地であったキューバを我が物にした。しかしいまでは、これはスペインの攻撃ではなく、燃料の偶然の爆発によるものだったというのが定説になっている。

もうひとつは、トンキン湾事件である。米艦船が北ベトナムに攻撃されたとして、アメリカは北爆に乗りだすのである。しかしこれは、アメリカによるでっち上げだったことが、のちに国務省の秘密報告が暴露されて明らかになるのだ。

石破さんは、アメリカの艦船だけが攻撃される事例を示したいなら、この程度の勉強はして、「あり得る」と言わねばならない。もしかして、勉強した結果がこれだったので、「ああ、米艦船が単独で攻撃される事例って、いかがわしいんだ。とても持ち出せない」と思ったのかもしれないけどね。

まあ、このような批判が説得力をもつのは、柳澤さんら防衛省OBから批判が出てきたからであって、これからも大事にしたい。でも石破さんが、おそらく最後の一線だと思っていることがあって、それが自衛官のことである。柳澤さんなど官僚からの批判はあるが、制服組である自衛官OBからは集団的自衛権批判の声が出てこないのを、とっても強調している。声が出た場合もあるけど、それは賛成する声だったとこの本でのべている。すがりたいんだろうね。

でもね、石破さん、そこを近く突破しますので、楽しみに待っててください。6月です。

2014年2月24日

読了しました。薄い本なので、すぐ読めるし、改憲勢力がどんな論理で攻めてくるかが分かるから、この問題をまじめに考える人にとっては不可欠だと思います。ご一読をお薦めします。

いろいろな論点を提示しているので、一言でこの本の性格付けをすることはむずかしいです。まず言えることは、集団的自衛権に対する批判に反論しようという意図で書かれたことですね。

前回に書いた実態面のこともあります。同時に、防衛省の元幹部(運用局長)である柳澤協二さんに対して、名指しで何回も批判をおこなっています。柳澤さんというのは、うちの会社から、『抑止力を問う』、『脱・同盟時代』、『対論 普天間基地はなくせる』、『国防軍 私の懸念』と、4冊も本を出されている方です。

柳澤さんは、第一次安倍政権のとき、内閣官房副長官補として安倍さんに仕えていました。安倍さんが集団的自衛権を推進するため、第一次安保法制懇をつくったときですが、それに抵抗した方でもあります。この間、たとえば、4類型が実態に合わないことを批判しています。

たとえばアメリカ本土へ向かうミサイルを撃ち落とすという問題。第一次安保法制懇で大まじめに取り上げられていますが、柳澤さんは、アメリカに向かうミサイルを撃ち落とすのは技術的に無理だとして、なぜできもしないしことをやるために解釈改憲までするのかと主張しています。

それに対して、石破さん、「確かにアメリカ本土に飛んでいくミサイルを日本から撃ち落とすことは現状できません」と、あっさりと認めています。そして、いまはできないけど、将来できるようになるかもしれないから、それに備えて解釈改憲しておくって言うんですよ。技術的に可能なのに撃ち落とさなかったら日米関係がもたなくなるっていうのが、鳴り物入りで出された安保法制懇の報告だったんですけど、いったいあれは何だったのでしょうか。脅しておいて、その嘘が見破られたら、あっさりと引き下がるなんて、。4月に出る次の報告の信頼性が問われますよ。

公海上でアメリカと日本の艦船が近くにいて、米艦船が攻撃されたとき、集団的自衛権が発動できないと自衛艦が米艦船を守れないというのも4類型の代表格です。それに対して柳澤さんは、戦争するというのに在日米軍基地を攻撃せずに、ひとつの米艦船だけを攻撃するなんて、戦争の常識としてあり得ないことを指摘します。また、日本がアメリカに海上給油するなどの場合、まさに一体となって活動しているわけであって、米艦船への攻撃は自衛艦への攻撃だとみなせるだろうと主張しています。

石破さんは、これに対しては、いや、もっと離れたところに米艦船がいる場合もあるのだというわけです。だけど、離れれば離れるほど、何のために日本が参戦するのだという疑問が強まりますよね。それに、アメリカのひとつの艦船だけを攻撃する戦争という非現実にに対しては、何も答えていません。

ということも含め、石破さんの本って、戦争の常識からずれているんですよ。実際に戦争を戦うことを想定してものを考えていない人が、解釈改憲のために頭を使うと、こういう本になるという感じだと言えばいいでしょうか。

先ほどまで、福島市音楽堂に来ていました。これから仙台へ。そして東京へ。忙しい。

2014年2月21日

昨日付で発売になった『日本人のための「集団的自衛権」入門』。石破茂さんの本である。まだ途中だけど、石破さん、だいぶ進歩したね。

この10年くらい、集団的自衛権を推進する立場から、いろいろな本が書かれ、報告が発表されたりした。そこには学ぶべき点もあったけど、大きな問題として指摘されなければならないのは、集団的自衛権の実態をスルーしていたことにある。

集団的自衛権といえば、ソ連の例ではハンガリー事件とかチェコ事件、アフガン介入などである。アメリカでいえばベトナム戦争とかニカラグア介入などである。「自衛」という名称にもかかわらず、実は「侵略」の口実に使われてきたのである。

そういう事実は、多少とも集団的自衛権を勉強したことのある人なら、周知のことである。ところが、6年前に安倍第一次政権肝いりで出された安保法制懇の第一次報告をみても、そういう事実にはいっさいふれていない。それどころか、戦後の世界政治の経験を通じて、どんどん認められてきた権利などという立場にたっている。北岡伸一さんとか、あるいは佐瀬昌盛さんとか、専門家が入っていながら、政治のために学問や真理をゆがめたものだった。

私はだから、そういう実態を直視することが大事だと、いろんな本を書き、お話もしてきたのだ。そしてようやく石破さんが、その事実を認め、今回の本で記述するようになった。ベトナム戦争とかチェコ事件などをとりあげ、集団的自衛権が濫用されやすい権利であることを記述しているのだ。やればできるじゃん、石破さん。

この事実を認めたということは、スルーしていることを批判されたら守勢に回るという判断もあっただろう。だけど同時に、認めた上でどう集団的自衛権推進論への国民の支持を集めるかということで、あらたな論立てに出るきっかけともなるだろう。闘いがいがでてきて、うれしい。

まあ、でも石破さん、古いなあ。本の最初の方に、集団的自衛権がこれまでどう解釈されてきたかという論述があり、3つに区分けしているのだが、すべて冷戦時代の区分けなのだ。いわゆる軍事同盟の枠内で、位置づけのバリエーションである。

だけど、集団的自衛権の大事なところは、冷戦が崩壊し、国連がオーソライズする種類のものがあらわれたことである。それをどう見るかが、いま大事なのだ。

それなのに、安保法制懇のいまの議論とか、この石破さんの本とか、どうやってアメリカとの同盟を維持するかという角度しか頭にないようだ。安全保障を確固としたものにするのは、いまの世界政治の現実とか流れをリアルに捉えることが不可欠なのに、古い時代の知識でものごとを見ている。

石破さん、進歩したけど、まだまだです。もっとがんばってね。

2014年2月20日

安倍さんの靖国参拝をきっかけとしたアメリカと日本の衝突が、その後も話題になっている。安倍さんの歴史観とアメリカの歴史観には根本的に違いがあるのだから、当然のことだと思う。

この問題では論点が多く、安倍さんを批判する材料には事欠かない。だけどここでは、あえてアメリカ側の問題点を指摘しておきたい。

安倍さんがあんな行動に出ても対米関係は大丈夫だと判断したのは理由がある。歴代政権がつまずいていた普天間基地の名護移設問題をようやく動かしたからである。アメリカの要求に応えたのだから、これで多少のことは許されると考えたわけだ。

安倍さんにとってみれば、日米同盟は至上の価値をもつ。その日米同盟の根幹である基地問題で仕事をしたということは、それほど意味のあることだという認識があるのだ。

だけど、アメリカにとっては、歴史認識こそ「至上」のものだった。だって、自国の第二次大戦における役割にかかわるものだからだ。

ソ連が存在していて、ソ連を「抑止」の対象としていたときなら、日本が多少はねあがっても黙認していたと思う。抑止とは、いざという時は相手を壊滅させることを明確にわからせることにより、相手に行動を思いとどまらせるという軍事戦略であり、政治や経済はそれに従属するものであって、相手を壊滅したら自国も困るというほどの密接な関係は築かないものである。それほどのことを死活をかけてやるのだから、同盟国の存在はかけがえのないものだった。

安倍さんは、そういう時代と同じ感覚でいるのではないか。抑止の対象である中国の行動が目に余っていて、抑止力を高めるために自分が普天間問題で仕事をしているのだから、高い評価を受けると信じ切っているのだ。

しかし、アメリカにとって中国はそのような関係にない。だって、経済的には切っても切り離せない関係である。お互いが、相手の壊滅を望むどころか、相手の繁栄を切望するという関係である。

だから、本来なら抑止戦略はとらないという立場を明言し、現在の関係にふさわしい軍事戦略は何かを探るべきなのだ。ところが、アメリカは、「抑止力の維持」を繰り返す日本政府に対して、抑止を否定しないことが在日米軍の維持にとって好都合だと思っているからか、中国に対して抑止戦略はとらないことを言ってこなかった。

そういうことがあるので、安倍さんが誤解もするわけである。抑止戦略をとらないと明言することは、いろいろと新しい問題を生むだろう。抑止一点張りでやってきた日本政府は、精神的にも支えを失うかもしれない。何のためにこれほどの在日米軍が必要なのかという根源的な問いに発展する可能性もある。普天間の名護移設など吹っ飛ぶだろう。

だけど、もうはっきりさせるべきだ。いざという時には中国を壊滅させるために在日米軍が存在し、普天間を名護に移転するなどということでは、いまの時代にふさわしい米中関係を築けない。そんな単純なことが、いま求められていると感じる。