2018年5月29日

本日もただただ馬車馬のように働いています。現在のような出版事情のもとで、過去の遺産もないような出版社が生き残っていくのは、本当に大変なことだと思います。

ということで本日も安直に。自衛隊を活かす会の次回企画のご紹介です。

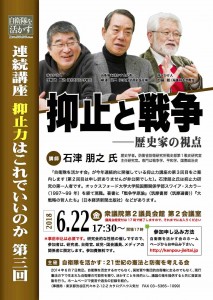

自衛隊を活かす会は今年、「抑止力はこれでいいのか」を共通テーマにして、連続講座を開催することにしています。第1回は3月に開きまして、第2回目は先日、非公開でやりました。

そして第3回目。6月22日午後5時半からです。「抑止と戦争──歴史家の視点」と題して、石津朋之さんにご講演をお願いしました。

私は読んだ本はほとんど寄付してしまうことにしていて、我が家の本棚はさびしい状態ですが(昔はベランダに倉庫などを置いていましたが痛みますしね)、石津さんが書かれたものは全部残しています。共著で他の方が書いた部分は捨ててしまっても、切り抜いて残しています。

石津さんが追求しているテーマを掘り下げなければならないという問題意識が、ずっとあるんですね。日本での抑止力研究、戦略研究の第一人者でしょう。現在は防衛省防衛研究所の戦史部第1戦史研究室で主任研究官をしておられます。お話を伺うのが楽しみです。

この連続講座は、研究会的な性格ですので、参加者は限定です。研究者、自衛官(現元)、政党・国会議員、メディアの方しか参加できません。何らかのかたちで将来、一般市民にも還元できるようにしますので、ちょっとお待ちくださいね。

2018年5月28日

さてさて、本日は激しく本業に挑みました。ブログに費やす時間がないほどです。

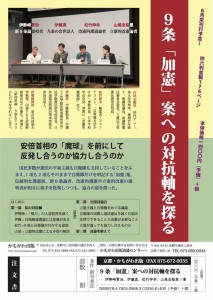

そこで本日の記事は本業のこと。この間、力を入れてきた『9条「加憲」への対抗軸を探る』が、ようやくメドがついてきました。自分でつくった書店向けのチラシをアップします。

安倍さんが追い詰められ、9月に3選を果たせないとしたら、この本の寿命が縮まることになるので、早く出すために必死だったんですよ。個人的には安倍さんの早期退陣を望むけれども、出版人としては加憲案がもっと生命力を保たないと本が売れないという、これもジレンマですよね。

しかし、安倍さんの3選、実際どうなんでしょうね。安倍さんにとって好都合なことは、当面、選挙がないこと。選挙があれば、「安倍さんでは勝てないから別の総裁候補を」みたいな動きも自民党内で生まれる余地もあるんでしょうけど、そこがない。

だからやはり、加憲案に反対する人たちが、もっと大きな流れをつくらなければなりません。「これでは加憲案を利するものだ」みたいなことに拘泥しないで、いろんな考え方が合流して安倍さんを追い詰めていくことが大事でしょう。

そこ抜きにモリ・カケで政局が動いても、護憲の運動が成長する機会はなくなります。この本が、そのために少しでも役に立てばと思います。

6月16日に愛知の尾張旭で開かれる山尾志桜里さんと私の対談の前日に仕上がるでしょう。その日がお披露目です。お楽しみに。

そういえば山尾さん、立憲民主党の憲法調査会で事務局長に就任されたとか。山尾さんの「立憲的改憲」とどう向き合い、どう協力し合うかって、ますます大事な課題になっていくのかもしれません。

2018年5月25日

金正恩さんって、トランプさんのことを、これまでのアメリカ大統領と同じだと思っていたんでしょうね。ゆさぶりをかけたら少しは気にしてもらえるのではないかと。過敏に反応して過剰に行動する点で、自分と似ていると思えなかったんでしょうか。まあ、非核化と金一族支配体制維持のジレンマがどういう経過を経るのであれ解決していく(平和的にか暴力的にかは分かりませんが)長い過程の始まりということで、冷静に見ていきましょう。

ということで、6月の3つめの企画です。主催はみやぎ弁護士9条の会。6月23日(土)の午後2時からです。

テーマは「緊急座談会「自衛隊と憲法」」ですって。「9条に「自衛隊」を書き込むことが議論されているのに、その当事者の話を聞かずに判断できるのでしょうか!?」と挑発的なコピー。

私以外は超大物です。おなじみの柳澤協二さんと林吉永さん。林さんは元空将補。現在は柳澤さんが理事長を務める国際地政学研究所の事務局長をしておられます。この研究所、ホームページを見ていただければ分かりますが、顧問には石破茂さん、長島昭久さん、斉藤鉄夫さん、海江田万里さんなどそうそうたるメンバーが名を連ねています。それを取り仕切っている林さんがどんなご発言をするのか、興味津々ですね。

なぜか私のメッセージがチラシに載っています。

「自衛官の気持ちを心底から理解した上で護憲論が展開できれば、多くの国民の心に響くものになるのではないでしょうか。違憲論と使命感の狭間で自衛官が感じてきた苦悩、自衛隊が認められることへの期待と再び国民のなかで分断が生まれることへの躊躇、護憲だと現状のままだが加憲でも「何も変わらない」とされる違和感。じっくりとお話を伺い、議論しませんか。」

米朝首脳会談の結果を踏まえ、7月に3冊の本を出す予定にしていました。会談が中止ということで影響は少なくありません。著者と連絡を取るため、朝からバタバタしています。予定通り出すメドをつけたところです。

2018年5月24日

本日、午前中は本社で会議。現在、東京に向かう新幹線のなか。ということで忙しいので、簡単なお知らせ。

4月だったか、9条と自衛隊の共存を考える企画の開始って書いたけど、6月もいくつかある。その最初の企画のこと。

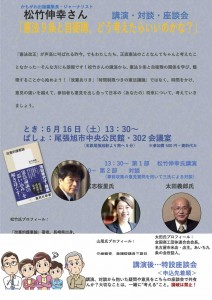

6月16日午後1時半から、場所は愛知県の尾張旭の中央公民館です。チラシをご覧ください。

「憲法9条と自衛隊、どう考えたらいいのかな?」というテーマで私が講演するんですが、それに続くのが大事ですよね。立憲民主党の山尾志桜里さん、あいち九条の会世話人の太田義郎さんと対談します。さらにその後、「座談会」もあるというものです。ディープですね。

チラシから、この会の趣旨を引いておきます。

「憲法改正」が声高に叫ばれる昨今。でもわたしたち、正直憲法のことなんてちゃんと考えたことなかった…そんな方にも朗報です!松竹さんの講演から、憲法9条と自衛隊の関係を学び、整理することから始めよう!「改憲ありき」「時間制限つきの憲法議論」ではなく、時間をかけ、意見の違いを越えて、参加者も意見を出し合って日本の(あなたの)将来について、考えていきましょう。

私の『改憲的護憲論』を読んだ愛知の方々が、偶然にも山尾志桜里さんの選挙区である7区の方々で、こんな成り行きになりました。ちょうど話が持ち込まれた頃、3月31日の日比谷図書文化館企画(伊藤真さん、伊勢崎賢治さん、山尾志桜里と私の討論会)を計画していて、山尾さんと連絡がとれる関係になっていたものですから、話がすいすいと進んだんです。

みんないま、3000万人署名をやりながら悩んでいるのだと思います。先日、京都の福知山の方からも電話があって、署名を進めているけれど、「自衛隊を認めるのは当然でしょ」という反応が大半で困っているということでした。自衛隊と9条という話なら私にお願いするしかないということで、6月末、農作業があるけれど、昼間は暑くて休むので、その時間帯にということで呼ばれました。

9条と自衛隊。これをどうするかということですね。いま語らなければならないのは。

ということで、愛知のみなさん。どうぞおいでください。懇親会も含めると、1時半から9時までの超ロング企画になると思いますが。6月はもう一つ企画があるんですが、それは明日の記事で。

2018年5月23日

さて、この本である。1984年に出版され、すぐに読むように言われた。本の著者が過去に在日朝鮮青年同盟の専従をしていたこともあり、そことは私が国際部長をしていた民青同盟として付き合いもあったので、必須の文献ということであった。

ここ十数年、北朝鮮の実態を暴く本はたくさん出ているので、いまの時点でこの本を読んだ人が内容にびっくりすることはないかもしれない。しかし、30年以上前のことだから、その衝撃は表現ができないほど大きかった。

いやもちろん、北朝鮮の関係者がいろいろ説明することに、うさんくささは感じていた。とりわけ個人崇拝の極端さは辟易するものだったので、そういう人たちがいくら北朝鮮の自慢話をしても、「地上の楽園」だと宣伝しても、それを鵜呑みにするようなことはなかった。

しかし、そうはいっても、「腐っても鯛」という程度には見ていたように思う。ところが、この本の著者が表現しているように、「腐っても社会主義」というものではなく、社会主義とは正反対物の「専制的帝国」だということがリアルに伝わってきたのである。

帰国運動で北朝鮮に渡った家族は見る影もないほどに老いさらばえ、自分の子どもなのに自分より老人に見えるほど。北朝鮮にずっと住んでいる人々も身体は小さく、目は死んでいる。一方で、金日成らは壮大な豪邸に多くの使用人を抱えて住んでおり、序列と格差だけがそこには存在する。社会主義は平等だと信じていたのに、その対極の社会がそこにあったわけである。

この本を説得力あるものにしているのは、その叙述が、現在そこいらにあふれかえる類書とは異なり、糾弾調ではないこと。自分が愛していたものが崩壊していく心情を切々と訴えているのだ。

数年後、国際会議が平壌であって、私も参加したのだが、事前にこの社会のことが分かっていて良かったと思う。平壌には優良分子しか住めなくて、他の地方とは人の体格まで違っていることなんて、平壌しか訪問できない外国人には理解できないことだからね。

問題は、北朝鮮の社会が、その後も変化をしていないように見えることだ。国連では毎年、人権理事会が任命した特別報告者の報告が提出されるが、変化が指摘されるようなことはない。

そして国際社会にとっての問題は、そういう支配体制を3代にわたって維持してきたような政権を相手に、非核化という大仕事をやらねばならないことだ。

独裁政権を相手に外交ができないとは言わない。北朝鮮ほど深刻でなくても独裁政権はたくさんあるから。しかし、金正恩が突然いい人になって話が進んでいるわけではないことを肝に銘じて、どんな外交をするのかを考えていかねばならない。

この本、現在も新版が出ていて入手できるし、私もキンドル版を買って再読した。朝鮮半島の非核化を真剣に願う人にとっては必読だと思う。

-213x300.jpg)