2014年1月14日

本日のニュースは、もっぱらこれである。私自身は宇都宮さんを支持しているし、その当選を願う立場だ。しかし一方、この問題をめぐる左翼陣営による細川さんへの批判を見ていると、違和感を感じることも多い。そこで少し考えたことを書いておく。

私は、細川さんには、あまり悪い印象がない。彼が首相になったとき、私は国会議員の秘書をしていたのだが、その議員が衆議院予算委員会の理事をしていたので、細川さんが答弁する予算委員会の傍聴をずっとしていた。佐川急便疑惑で細川さんを追及する自民党が、理事会でどんなことを主張し、活動していたのかも、ずっと報告を受けてきた。

一番強く印象に残っているのは、日本の侵略戦争をそのまま侵略戦争だと認めたこと。それまでの歴代首相がずっと認められなかったことだから、自民党が政権から降りるというのはこういうことなのかということで、とても衝撃的だった。

それ以外でも、答弁のまじめさということが、特徴的だったと感じる。それまでの首相は、追及されるとかわすというか逃げるというか、正面から答弁しないことが多かった。ところが細川さんは、質問に正直に答えていた。分からないことは分からないと明確であったし、分かっていることを隠すような感じはしなかった。

佐川急便の一億円問題は、自民党が細川政権打倒の切り札として持ちだしてきたものだ。私が仕えていたベテランの実力派議員は、予算委員会の理事会が終わって帰ってくると、「自民党は細川が辞任するまで追及するつもりだ。早晩、辞任するだろう」という感想を漏らしていた。私は、こんな問題が総理の辞任につながるのかと懐疑的だったし、実際、検察が乗りだすようなことにはならなかったのだが、こんな程度の問題でずっと追及されるのはばかばかしいと思ったのか、細川さんはあっさりと辞任してしまった。その権力への執着心のなさというのは、総理の資格としてはどうなのか、総理としてやりたいことをやるのが大事なのではないかと感じたのだが、それも含めて悪い印象はない。話は脇にそれるが、その実力派議員の嗅覚というか洞察力というか、すごいなあと感じた次第である。

それで、今回の都知事選問題。私は、原発ゼロの日本をつくるという展望は、それを主張する革新左翼が国民多数を結集して政治の世界でも多数になるという構図では、おそらく実現しないと感じている。まじめな保守勢力とリアリズムにたつ革新勢力が協力し合って、ようやく政治の世界で多数になれると考えている。細川さんの出馬は、その方向に努力することが大切だという自覚を革新内部に生みだすなら、今回の選挙結果にかかわらず、大事なものを生みだすのではないかと感じる。

2014年1月10日

本日も忙しいので、本の紹介。そうなんですよね、本づくりで忙しいわけだから、その原因となっている対象の本は、どんどん進行しているわけで……。

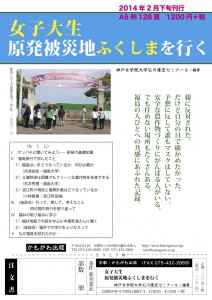

タイトルは、『女子大生 原発被災地ふくしまを行く』。3.11を前に、2月下旬には書店にならべたいと考え、努力中です。まず、書店用のチラシをどうぞご覧ください。

神戸女学院大学の石川康宏ゼミナールの編著です。石川ゼミは、ずっとこの間、慰安婦問題をテーマにやってきたわけですが、3.11後、原発をめぐる問題に大きくシフトしました。その最初の成果です。原発問題そのものは別の出版社から出るのですが、うちからは福島の被災問題をどう考えるのかというテーマになりました。

福島をめぐっては、いろいろな本があります。そのなかで、この本の大事なところは、それまで原発とか被災とか、そういう問題を真剣には考えてこなかった女子大生が、どのようにそれを理解していくかという視点でつくられていることです。

このことは、いま、女子大生だけでなく、日本全体の問題になっていると思います。福島の問題を克服し、解決していかないと、日本の未来はないわけで、女子大生の目線というのは、実は国民全体にとって必要な目線なのだと思います。どうすれば、福島のことを全国民的な課題にしていけるのか、その秘訣がいっぱいつまった本だということです。

ということで、本のなかにある学生の言葉を引用。ふたつだけ。

福島から帰って、家族に3.11から止まったままの町があることや、福島の農業のために研究している先生のお話を聞いたり、風評被害とたたかう農家の方の様子を見たり、多くのことが学べたと話しました。家族も私も福島のことを、どこか遠いところの出来事だと考えていましたが、お互い反省して、「みんなが書く本で、少しでも多くの人に本当の福島の姿を知ってもらえるといいね」と話しあいました。

福島に行く前は、とにかく不安がいっぱいでした。……浪江町の書類には放射線対策が書かれていて、本当に行っても大丈夫なのかと心配になりました。「マスクは必要?」「レインコートも?」「ゴム手袋は?」「靴カバーなんて持ってないよー」という声が教室に飛び交っていました。でも実際に行ってみると、福島市の方はマスクもしておらず、神戸や大阪と変わらない光景に驚かされました。

2014年1月9日

ちょっと忙しいので、本日は、本の表紙と帯の紹介を。『台頭するドイツ左翼』という本です。16日以降は、弊社のホームページで購入することができます。書店に並ぶのは月末です。

この本の中身を紹介するには、帯を見ていただくしかありません。どうぞご覧ください。

本の表紙は以下のようなものです。いかがでしょうか。ご購入の意欲が湧いたでしょうか。

2014年1月8日

昨日の毎日新聞でしたっけ、自民党は、現行の憲法改正案の「国防軍」のままでは世論の反発も強いし、公明党との溝が埋まらないので、2005年の自民党新憲法草案に戻して「自衛軍」にすることを考えていると報道されました。「自衛隊」にすることも検討するそうです。

まあ、世論に気を遣うのは、悪いことではありません。だけど、「国防軍」が「自衛軍」「自衛隊」に変わっても、本質は変わらないんですよ。

だって、2005年10 月28 日に草案が発表されたとき、いま時の人の舛添さんが説明にたったんです。舛添さんは、自民党新憲法起草委員会事務局次長で、草案をつくった中心人物だったんですね。

マスコミが質問しました。だって、憲法改正の焦点は当時から集団的自衛権の行使を認めるかどうかにあったのに、草案には「集団的自衛権」という言葉がなかったからです。

舛添さんの答は、大要、「自衛軍、自衛権を憲法に明記することにより、個別的自衛権だけでなく集団的自衛権も認められることになる」というものでした。国連憲章では(51条)、個別的であれ集団的であれ、行使の要件は変わらないのだから、自衛権があることが明確なら、それでいいということだったのです。

だから、翌日(10月29日)の各紙は、朝日であれ読売であれ、これは集団的自衛権の行使に踏み込むものだと書きました。もう忘れておられる方も多いと思うので、当時の新聞論評を紹介しておきます。

「9 条については、1 項の戦争放棄条項は維持する一方で、『自衛軍』の保持を明記した。自民党はこの条文なら集団的自衛権の行使は可能としており、自衛軍に『国際平和の確保のための国際協調活動』を認めることで海外での武力行使を伴う活動にも道を開いた。」(朝日)

「自衛軍を明記し、『我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため』との目的をうたって、集団的自衛権の行使を解釈の上で容認した。また、『国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動』として、国際協力への参加を規定。海外での武力行使を事実上認めた。」(毎日)

「戦争放棄をうたった現9 条1 項は維持、交戦権否認の同条2 項は削除し、国防と国際協力、災害派遣など公共の秩序維持を任務とする自衛軍の保持を明記した。集団的自衛権の行使と海外での武力行使を容認した。」(産経)

「自衛軍の任務は、自国の防衛や緊急事態への対応に加え、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動とし、海外での武力行使も可能とした。」(東京)

「自衛軍の任務として、新たに国際平和協力活動などを加えた。草案には明記していないが、解釈上、当然、集団的自衛権を行使できるとしている。」(読売)

「集団的自衛権の行使は明文化せず、解釈で行使を認めるが、行使要件は新たに制定する安全保障基本法で規定する。」(日経)

2014年1月7日

安倍さん、年明けから絶好調ですね。新年のあいさつで改憲への意欲を表明したと思ったら、本日の読売新聞によると、米軍への後方支援を拡大するような法改正を準備中とか。

その中心が、戦闘地域での医療活動、捜索・救難活動ということらしい。何としてでも自衛隊を最前線に送りたいという、すごい熱意が伝わってきますよ。

おそらく、自衛隊が前線で戦闘行為までやることについて、アメリカからの理解が得られていないんでしょうね。私が思うに、アメリカにとっては、現在の新ガイドライン・周辺事態法の枠組みがベストですよ。だって、自衛隊がアジアの前線にまで出てきたら、アジアの人びとの脳裏にきざまれた日本の侵略の過去が蘇ってきて、何としてでも日本になんか負けるものかと戦意が高揚するでしょう。だからアメリカは、日本の役割を方法支援にとどめておきたいのでしょう。

だけど、それでは安倍さんは満足できない。後方でしか活動できないとか言われると、一人前の軍隊でないと批判されているみたいで、「誇り」が傷つくわけですね。

それで、「医療」だったら文句ないだろうということでしょうか。人道支援するという行為だから、アメリカからだって日本の世論からだって、批判されることはないだろうと。

だけどね、その浅ましさが、一番の問題なんですよ。一言でいえば、それは人道支援ではありません。

人道支援というのは、そこに困っている人がいたら、どんな人であれ救うことです。戦闘地域の医療ということでいえば、安倍さんが想定しているアメリカ兵だけでなく、相手国の兵士だって助けなければ、「人道」の名に値しないんです。

1986年、国際司法裁判所が、ニカラグアとアメリカの武力紛争について判決をくだして、この分野のいろいろな概念を整理し、定義しました。この争いの中で、人道分野の支援なら何をやってもいいだろうという考え方が出され、ちゃんと裁判で議論されたんです。

その結論が、いま手元にないので、引用する形にはなりませんが、人道支援というのは当事者すべてを支援することを条件にして人道支援になるというものでした。

安倍さんの頭のなかには、中国人民解放軍の兵士とか、北朝鮮の兵士とか、ちゃんと助けるべきだという概念がインプットされているんでしょうか。まさかね。

要するに、アメリカから具体的な要請があるとか、この地域で戦争するのにこれが必要だとか、ものごとをちゃんと考えて出てきたものではないのでしょう。そんなことに付き合わされる自衛隊員は、たまったものではないと思います。