2016年2月2日

5年目の3.11が近づいてきました。いつものように、その日は、福島で過ごします。今年は、すでに紹介したように、いわき市で「あの日から5年、3.11の夕べ」を催します。

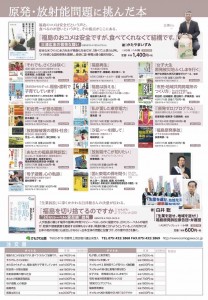

いま、3.11に間に合うよう、本づくりにも全力をあげていますが、せっかく5年目でもあるので、書店向けに大型のチラシをつくって、新しい本だけでなく、この5年間つくってきた本も全部紹介し、注文してもらうようにしました。そのチラシの4面がこれです。

いやあ、福島だけですよ。東日本大震災全般を扱ったものまで載せると入りきらないので、原発・放射能関連だけなんですが、こんなにつくったんですね。在庫切れのものは載せていないので、もっとあるんです。

3年前の3.11は、福島市で子育て中の家族向けの「夕べ」を開催し、弊社の本はもちろんですが、出演してくれたZABADAKと菊地誠さんの本も売りました。地元の岩瀬書店から3名もの方が本を売りに来てくれて、たくさん売れたって喜んでくれたんです。

今年も、「夕べ」で地元の方に喜んでもらうのは当然として、地元の書店にも利益が落ちるようにしたいです。ということで、早速、営業に頼みました。

そういえば、生業訴訟の昨年9月の講演会で、「あまちゃん」の音楽の大友良英さんが、「訛りの逆転現象」という話をしておられました。普通の日本人の感覚だと、田舎で育って東京に出ると訛りがなくなるのに、東京の人が田舎に行っても東京弁をしゃべっている。でも、「あまちゃん」のアキちゃんは、地元は世田谷なのに、すぐに岩手の方言をしゃべりだし、東京に戻っても方言のままだし、「地元に帰ろう」と歌っているけれど、その地元も岩手のことでした。訛りの逆転現象で地元に誇りを持てるようにしたということです。このお話も、新しい本に入っています。

かもがわ出版も、福島の人が、地元の出版社だと間違えるようになるくらい、がんばれればいいなと思います。「かもがわなんて福島にないよ! 名前をあぶくまがわ出版に変えなさい!」と言われるくらいに。

2016年2月1日

「自衛隊を活かす会」の札幌企画が終わり、戻ってきました。200人の会場が満員で、準備していただいた方々には感謝です。

今回、10回目のシンポジウムでした。最後に会場の方にもいったんですが、いつも消化不良のまま終わっているような気がします。

いえ、悪い意味じゃないんです。大きな仕事に挑戦している時には、こういうことってあるんじゃないかと思うんです。

だって、日本国憲法の精神で防衛戦略を練り上げるという仕事をしているわけです。これって、これまで誰もしてきませんでした。

本当なら日本政府がやるべきことですけれど、政府は戦略はアメリカに任せてきました。「憲法の制約があるから、そこまではできない」程度のことは言ったでしょうが、戦略自身はアメリカに任せっきりです。

一方、護憲派は、防衛戦略を持つことを避けてきました。避けてきたというより、防衛戦略を持たないことを誇りにしてきたと言った方がいいでしょう。

こうして日本では、憲法にふさわしい防衛戦略は、これまで誰もつくらなかったし、考えもしてきませんでした。両方に責任があるんです。

「自衛隊を活かす会」はそこに挑んでいます。防衛の現場を知る人に依拠し、同時に憲法も大切だと考える人が中心になり、議論をし、提案をしようとしています。これができないと、自衛隊員も不幸ですし、日本の未来も見えてきません。

日本で初めての試みですから、「これが足りないだろう」とか、「これはどう考えているのか」とか、そんな声が出てくるのは当然なんですね。私自身も、シンポが終わる度に、「良かったな」という思いと、「まだまだやるべきことがある」という思いと、両方が交錯します。

ということで、2月も、4月も、5月も計画が進行中です。引き続きよろしくお願いします。

下の写真は札幌雪祭り(5日から)の準備の現場です。自衛隊の方々が「進撃の巨人」をつくっているんですね。ご苦労様です。

2016年1月29日

明日が「自衛隊を活かす会」の札幌企画なので、本日からやってきました。すべて札幌の方におまかせなので、前日くらい手伝わなければということで。だけど、何もやることはありませんでした。ありがたいことです。

先日、北海道新聞に告知記事が載ったので、その後、テレビ局やら新聞社やら(個人からもですが)、私の携帯に電話がかかってきました(私の携帯が「会」の事務局なもので)。注目されていますよね。それとは関係ないけど、本日は、ある県の弁護士会から、その県の退職自衛官で安保法制に反対している人を紹介してくれという電話までありました。さすがにそれは無理でしょ。

明日は南スーダン企画です。駆けつけ警護問題ですよね。これって、そこだけに目を奪われると、自衛官と意見がかみ合わないかもしれません。

南スーダンの自衛隊は復興支援の任務をもって派遣されているわけで、道路や橋の修復などをしているわけです。でも、もしそこに日本のNGOとか国連の職員がいたとして、武装集団に襲われるようなことがあったら、やはり「助けたい」と思うでしょう。それが自然な心の動きです。

だから、最初にカンボジアに派遣されたときも、選挙の支援で日本人のボランティアがたくさん来ていて(41名)、その投票所を道路工事のための「調査」という名目で巡回したわけです。その投票所が襲われれば、自己防衛の範囲で守れるということで。そういう点では、事実上の駆けつけ警護を法すれすれの線でやったわけです。何も起こらなかったから問題にならなかったけれど。

おそらく、南スーダンに派遣されている自衛隊も、駆けつけ警護の任務が付与されるかどうかにかかわらず、そこに命の危険にさらされる人がいれば「助けたい」と思うでしょう。その気持ちは否定できない。

だけど、南スーダンは、もはやカンボジアと同じレベルではないことが問題なんです。カンボジアは、いろいろあっても、紛争当事者の停戦合意があって、国連PKOが中立の立場で活動していた。だけど、南スーダンは、停戦合意そのものがなくて、国連PKOは文民保護のためには武装集団と交戦していいということになっているわけです。まさに戦争の真っ最中であって、「警護」なんてもんじゃない。

そういうPKOだから、PKOといえば必ず顔を出してきたスウェーデンやノルウェーは部隊を出していないのです。戦争が波及することを怖れる周辺のアフリカ諸国が部隊を出して戦争しているのです。

だから、日本がやるべきことは、「駆けつけ警護」任務を付与するかどうかの水準を超えて、まず自衛隊を撤退させることでしょう。そして、戦争を終わらせるために日本が何をやるべきかを、とことん議論することでしょう。あるいは伊勢崎賢治さんがよくいうように、非武装の自衛官を送って停戦監視を徹底することでしょう。

明日、どんな議論になるか楽しみです。どなたかが、「自衛隊を活かす会」のシンポは予定調和じゃないといっておられましたが、明日もそうなるでしょう。

2016年1月28日

出版社で編集の仕事をしていて「役得」だなと思えるのは、誰もがまだ目にしたことのない考えを、著者の草稿段階で読めることだ。他の仕事では味わえないことだろう。

本日は『日本憲法史』の草稿を読んだ。著者は著名な歴史学者で某国立大学教授。

いやあ、刺激的だった。頭が揺さぶられるって、こういうことを言うのだろう。

何が刺激的って、まずタイトル。『日本憲法史』と言われて、いったいいつから歴史がはじまるということになるだろうか。

1冊だけ同じタイトルの本が出ているけれど、憲法学者の大石真さんが書いている。これは明治憲法が出発点だ。憲法と明確にいえるものはこれだから、まあ常識的かもしれない。だけど、私が読んだ草稿はそれとは異なる。

というと、聖徳太子の「17条憲法」を思い浮かべる方がいるかもしれない。それとも異なる。そもそも「17条憲法」って、名前だけ憲法で、憲法としての内実がないから。

じゃあ、何を基準に憲法の歴史がはじまるといえるのか。それって、いま流行の議論だが、「立憲主義」の思想というか、政府権力を縛る法令のようなものがあらわれたときということ以外にはない。

そういう観点で日本の歴史を見たとき、立憲主義がいつ生まれ、日本ではどのように発展してきたのかというのが、この本の主題である。かつて存在しないアプローチだ。

中身は、本が出るまで、このブログでは書かない。著者の専売特許だからね。サブタイトルだけ紹介するので、想像してほしい。「800年の伝統と日本国憲法」。

立憲主義って、従来型の解釈では、ヨーロッパに生まれ、日本に輸入されたということになっている。安倍さんは、そういうものに縛られるのがイヤで、それが立憲主義を踏みにじる自民党の改憲案になっている。

立憲主義には日本的な伝統があるということは、その安倍さんや自民党改憲案への有力な批判になり得ると感じる。「日本の伝統を破壊する安倍政権は退場しろ」って感じかな。お楽しみに。

2016年1月27日

昨日は、福島の「生業訴訟」の2か月に一度行われる公判の日でした。200名ほど参加する原告ですが、傍聴できるのはわずかなので、その他の方のためにずっと講演会を開催しています。

そして昨日、講演会にお招きしたのは映画作家の想田和弘さん。ニューヨーク在住ですが、生業訴訟にも弊社にも航空運賃を出す余裕はなく、日本に来られる機会と公判の日が合致したら福島に足を伸ばしてほしいとお願いしていたのです。その願いが叶った日でした。

テーマは「安倍政権とどう闘うか」。想田さんに私が伺うという形で進行しました。

そのお話の全貌はどこかで活字にして公開します。私が印象に残ったのは、真実に迫るための想田さんの方法論です。

想田さんって、まず事実を映像に収めるという手法です。特定のテーマにしばられず撮りまくり、のちに、そこからテーマを浮かび上がらせる。

9.11のときにニューヨークでNHKの仕事をしていて、「悲しみのなかで一致団結するニューヨーカー」というテーマを与えられ、取材するのだが、それに反する現実が多く存在する。星条旗を売って儲けようとする人々の諍いとか。

テーマにしばられると、現実をゆがめることになることを体験されたわけです。しかも、そのテーマに沿ってタリバン政権への憎悪で一致団結していくニューヨーカーを見てしまった。そこから、現在の想田さんの手法が生まれたわけですね。

これって、映像というかドキュメンタリーだけの手法であってはならないと思います。本づくりだって、たとえば安倍さんを批判する本をつくるに際して、目の前にある現実のなかには、安倍批判に収まりきらない現実、褒めるべき現実が出てきます。

その際、テーマと違うので無視してその現実を切り捨てるのか、その現実を受けとめ、なぜそんな現実が生まれるのかをふまえて、批判を展開するのかで、まったく違った本が誕生します。後者の本でないと、説得力は生まれてこないのです。

だから、想田さん、安倍さんを映像に収めるとしたら、一切の思いこみを反して現実を撮るのだとおっしゃってました。その結果、安倍さんに惹きつけられることがあったとしても、そうするのだということです。実際にはそうならないでしょうけど、そういう手法が大事だと私も思います。

想田さんには今後ともお世話になります。よろしくお願いします。