2018年8月9日

がんの部位が部位だけに予想されていたことだが、やはり悲しく、つらい。政治的にも苦しい時期が続いてきたし、その上に病気となり、肉体的にも大変だったろうけれど、自分が亡き後の辺野古問題の行方を思うと、精神的にも重荷を背負った気持ちだっただろうと思う。安らかにお休みください、としか言いようがありません。

翁長さんが立ち上げた「オール沖縄」というのは、日米安保を認める保守を日米安保を否定する革新が担ぎ上げるというところに特徴があった。辺野古の巨大基地建設を阻止するという一致点の大切は、安保を容認することに大事な意味を持たせたわけである。

ところがこの間、それが沖縄といえばそれまでだが、辺野古以外にも高江その他で基地問題が争点となり、翁長さんは革新に引っ張られるかたちで同調してきた。それが日米安保を認める保守との溝を深くすることになり、保守的な人びとの「オール沖縄」離れが進行する。

基地問題で革新に引っ張られるのは無理からぬところがあるので、どこか別のところで保守らしさを誇示する必要があると感じ、昨年9月、「自衛隊を活かす会」の沖縄企画をやった際、翁長さんに秘書を通じてお手紙を出したのだ。日米安保と自衛隊をどのように活かしていくのかを沖縄から提示する取り組みをするのだが、それは保守勢力をつなぎ止める上で大事なことだと思うので、ご協力を得られないだろうかという手紙だった。残念なことにそのための時間はとれないというご返事であった。

先日書いたように、保守側の候補が佐喜真さんになって、県知事選挙の対決構図がより難しくなっていた。相手は世界で一番危険な普天間基地が確実になくなる方法を提示し、「県民の命を大切にする」という主張を展開してくる。一方、「オール沖縄」の側は、大事な理念を提示するのだが、「何年か後に普天間基地をなくせる」というリアルなものを提示できないのだから。

翁長さんが亡くなったことにより、対決構図はまた変わる。翁長さんの遺志を受け継ぐかどうかが一大争点となる。すでに報道されているように、自民党や防衛省の関係者が「弔い選挙だとやりにくい」と言っているそうだが、そういう要素も生まれるだろう。

けれども、日米安保を認める保守らしさをどう打ち出すのかということが抜きになると、「翁長さんの遺志を受け継ぐこと」にはならないというか、半分しか受け継がないことを肝に銘じる必要がある。ただ弔い選挙ということになると、そういう大事なことは伝わらず、保守の多くは「オール沖縄」から離れたままということになるだろう。

後継候補に「革新」の野党国会議員の名前も取りざたされているようなだけに、関係者には是非、真剣に取り組んでいただきたい。

2018年8月8日

国連人権理事会の報告書は、いろいろ具体的な事例を引いて、それがどんなに問題なのかを論じたあとで、じゃあ全体として北朝鮮の犯している問題の性格はどんなものかに入っていく。そのあとで、さらに、北朝鮮という国家の性格を規定していく。

この報告書はもともと、北朝鮮の人権問題が、人権侵害にとどまるのか、それとも「人道に対する罪に相当しうる」のかを明らかにすることを目的としていた。結論はいうまでもなく、「人道に対する罪に相当しうる」というものである。

改めて解説するまでもなく、「人道に対する罪」という規定は重い。そもそもこの概念は、ユダヤ人を虐殺したナチスの犯罪を裁くため、それまでの犯罪概念では該当するような罪がなかったので、新しくつくられた概念なのである。

それまでだったら、「それは殺人だね」とか「権利の剥奪だね」とか、個別の犯罪概念で対応できた。しかし、ナチスによるユダヤ人虐殺というのは、そういうものとは違っていたわけだ。

どこが違うかというと、その虐殺が意図され、計画されたものだったということと(つまり何か別の意図でやろうとしたことがあって、その過程で虐殺が付随したものではないということ)、その犯罪の規模が「広範または組織的な攻撃」だったということである。

体制に批判的な人びとが政治犯収容所に入れられ、これまで何十万人が殺されたという事実は、誰でもその種の犯罪だと理解できるだろう。しかし、それだけではない。

90年代半ばに問題になった食糧危機でも何十万人もが亡くなっているわけだが、驚くべきことに、これも「人道に対する罪」に該当するとされている。支援してくれていたソ連などの崩壊とか、経済政策が間違っていたとか、国民を死亡させることを意図していない部分もあったわけだが、同時に、「北朝鮮は、政治体制及びその指導部を維持する目的で、故意に飢餓状態を悪化させ、多数の無辜の一般市民の生命を犠牲にすることにより、一般国民に対する組織的かつ広範な攻撃を先導してきた」と認定されているのである。

拉致問題もそうだ。「北朝鮮の向上のための労働力及び技術力を獲得し、朝鮮半島の覇権闘争において北朝鮮を強化する目的で、組織的かつ広範な方法で多数の外国人の拉致および強制失踪を行った」とされている。

犯罪を行ったとなれば、ナチスの幹部がニュルンベルク裁判で裁かれたように、北朝鮮の指導部も裁かれなければならないという問題に直面する。それは明日。

2018年8月7日

ようやく450頁もある北朝鮮人権報告書を読み終えた。人間はやはりつねに勉強しなければならないと痛感した。ブログ記事を書く余裕がないほど頭が疲れているけど、少しだけ書いておく。明日からはもっと書こうかな。

例えば拉致問題。ただでさえ解決困難だとみられていて、核・ミサイル問題が焦点となるなかで、どうするのかが問われている。

以前、金正恩が指導者になったことで、解決する可能性が生まれたと思った時期があった。だって、拉致は金正日が指示した犯罪だったわけで、そのもとで解決しようと思っても難しかったわけだ。自分の責任につながっていくわけだから、経過や責任を曖昧にしようとするだろうし、そうなると日本側の感情が許さなくなる。でも、金正恩なら、自分のやったことではないので、責任を明確に出来ると思ったのである。

けれども、金正恩の最高指導者の地位というのは、金正日が決めたもので、その金正日が神聖であることが金正恩の地位を現在のものにしている。金正日が拉致という犯罪を主導したと認定することは、金正恩の地位を脅かすことになる。だから、難しい。

しかし、この報告書のなかには拉致問題を解決する基準のようなものが示されている。この報告書って、日本政府が推進した決議にもとづいて作成され、その中身も日本政府が支持しているもので、だからこそ短い核兵器禁止条約の訳文さえつくらない外務省が、これは全文訳しているわけだ。そこにこういう記述がある。以下、本日は紹介するだけに止める。

「外国人に対して行われてきた強制失踪は遠い過去の犯罪ではない。これは現在も継続している犯罪であり、被害者の消息が完全に明らかにされるまで終結することはない。……強制失踪の場合、犯罪行為の全容が明らかになったときには被害者はすでに亡くなっていた、というのは残念ながら決して珍しいことではない。失踪者が実際に亡くなっていた場合、被害者の家族が気持ちに区切りをつけるためにも、当局者は失踪の状況を解明し、被害者の遺骨を家族のもとに送還することに全力を挙げることによって、継続中の犯罪を終結させるべきである。」

2018年8月6日

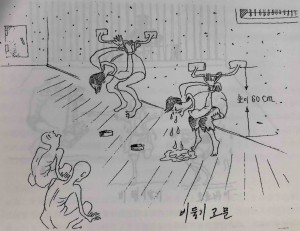

「ジョン・カンギル氏は国家安全保衛部の地下取調所に拘禁された。韓国の国民と取引で会ったことによるスパイ容疑であった。拘禁されていた10か月間、ジョン氏はほとんど食べ物を与えられず、体重は75キロから36キロに落ちた。

自白を引き出すため、ジョン氏は上下逆さづりにされて棍棒で殴打された。調査委員会が聞き取り調査を行った他の多数の証人と同様、ジョン氏もいわゆる「鳩拷問」にかけられた。「後ろ手にされた両手に手錠をかけられ、立ったり座ったりできないように吊られた」とジョン氏は述べている。……「見張っているものはいない。誰もいない。そして、立つことができない。眠ることもできない。こんな状態で3日、4日も吊られていると大小便を失禁する。不潔きわまりない。……「(鳩拷問は)拷問の中でも一番つらかった。あまりのつらさに死んだほうがましだと思った」」

「泥さんを偲ぶ会」というタイトルをつけながら、まったく関係ない記事が出てきて、「ああ、こいつ、ついに暑さでやられたか」と思った人もいたでしょう。でも、大いに関係があるんです。

『北朝鮮というジレンマ』という本を書くと言いましたが、それって、ある優秀な編集者に『泥憲和全集』の編集を丸投げする代償なんです。その人に『全集』の編集に専念してもらう替わりに、専念してもらっている期間、私が『ジレンマ』を書いて、その編集者がやっている出版社の仕事が滞らないようにするっていう仕組みです。

出版界始まって以来の試みでしょうね。成功するかどうか分かりませんけれど。一番心配なのは、私が売れるような本を書けるかどうかです。頑張ります。

ということで、昨日来、北朝鮮問題にのめり込んでいます。国連人権理事会の450頁もある北朝鮮の人権状況に関する調査報告を読んでいるんですが、驚くべき記述が続いています。昨日は全体の構造みたいな話だったのですが、本日読んでいる部分は、個別の実例の記述が多くて、上記のようなものが次から次へと続いています。

「鳩拷問」って、イメージが湧きますか。報告書にはご丁寧に、拷問された人が描いた絵まで付いていますので、どうぞ。こういう国の体制を保障しようというのですから、覚悟が問われます。

まあ、とにかく、「泥さんを偲ぶ会」の日程をお知らせしておきますので、とりあえず参加したい方は空けておいてください。場所はもちろん姫路です。正式の招待は別途ということで。私が書くものと違って、『泥憲和全集』はすごいものが出来て、偲ぶ会の前に予約購入者にはお送りするつもりですので。

2018年8月3日

相変わらず忙しいので、仕事でつくっている本のこと。9月に出すマルクス関連のもう一つです。

2010年に1冊目が出た『若者よ、マルクスを読もう』ですが、14年に2冊目、16年に番外編と来て、4冊目になるんですね。9年で4冊というのは、まあ上出来ということにしておきます。

今回、サブタイトルは、「アメリカとマルクス──生誕200年に」としました。いろんな要素が詰まっているのですが、とりわけ「アメリカとマルクス」という主題が徹底的に深められていて、こんな本、他にありません。

帯のオモテは、「マルクスの見方、読み方が変わる」にしようと思います。帯のウラはこうしようかな。

*テキサスへの移住を夢みて、ドイツの国籍を離脱し、申請書類まで入手したマルクス。

*マルクスの同志であるドイツ系移民30万人は、南北戦争でリンカーンを支持して北軍の兵士に。

*大統領に再選されたリンカーンにマルクスは祝辞を送り、リンカーンからは謝辞が来た。

昨日、初校ゲラを手に持って、内田樹さん、石川康宏さんのご自宅をまわってきました。酷暑のなかで無理をお願いしているので、ちょっとした手土産付き。

この初校ゲラをつくるので、今週、無茶苦茶忙しかったんです。9月に発売できれば、1冊目から3冊目まで含めて注文をとって、昨日紹介した『200歳のマルクスなら……」とあわせて、書店の棚をマルクスで埋め尽くせるようにしたいなあ。5月のマルクスの誕生日は盛り上がらなかったけど、挽回しようと思います。

これでようやく一息ついたので、明日からは、『北朝鮮というジレンマ』の執筆も開始しないとね。まず、少し休んでからですけど。