2015年11月4日

「自衛隊を活かす会」はこのタイトルで次のシンポをすると本日朝に告知したところ、午前中に30名近い参加申込みがあり(忘年会も11名)、おそらく本日か明日には申込みを締め切ることになると思われます。私のブログ読者で参加をご希望の方は、お早めにお申し込み下さい。以下、「会」のメール。

お久しぶりです。新安保法制の成立をふまえ、当会の今後の予定が具体化してきましたので、お知らせします。

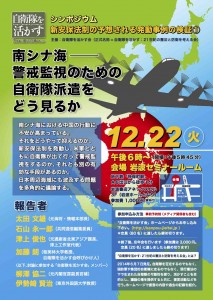

一つは、「新安保法制の予想される発動事例の検証」をテーマに、いくつかシンポジウムを開催します。その第一回目は、いま焦点となっている南シナ海問題です。「南シナ海──警戒監視のための自衛隊派遣をどう見るか」と題して行います。

報告者は全員が当会のシンポジウムに初参加の方々です。

太田文雄(元海将・情報本部長)

石山永一郞(共同通信編集委員)

津上俊也(元通産省北東アジア課長)

終了後、会場近くで忘年会(会費3000円)も行います。

今回、会場の関係で80名が定員となります(忘年会は20名)。メディア関係者も含め事前の予約が必須となり、定員に達した場合は受付を終了します。もし、予約したが来られなくなったという場合、そのご連絡をいただければ予約待ちの方にお伝えすることができますので、ご協力をお願いします。

日時:12月22日午後6時〜(開場は午後5時45分)

場所:岩波セミナールーム

会費:1000円(資料代)

申し込みはホームページからお願いします

http://kenpou-jieitai.jp/symposium_20151222.html

なお、第二回目は、「南スーダン──駆けつけ警護で自衛隊はどう変わるのか」がテーマです。来年1月30日、北海道の札幌市で開催予定ですが、詳しくは別途お知らせします。

これと平行して、「戦場における自衛官の法的地位」に関する研究会を、海外の専門家などをお呼びして実施する予定です。これについても詳しくは別途お知らせします。

自衛隊を活かす会 事務局

2015年11月3日

昨日、午前中は京都で仕事。昼に新幹線に乗って、夕方から東京で何人かとお会いする。

まず、来年1月に刊行する『マルクスならいまの世界をどう論じるか』の打合せをして、ついでにその著者と訪ねるロシア、イタリアの旅の相談。ロシアでコミュニズムの立場を貫いている学者(もちろんロシア共産党とは何の関係もない)にソ連崩壊の原因を語ってもらったり、イタリア共産党の大幹部だった人に共産党解体の経過を聞いたりと、豊かな旅になりそう。

夜は、「未来への歴史シリーズ」で取り上げるある人物について、ある方とご相談。難しい問題も多いが、何とかして実らせたい。

その相談をしている最中、日韓首脳会談のニュースが知らされた。慰安婦問題を全体として前向きに、早期に解決しようと合意されたとか。

朝、詳しく新聞で見たけれど、想定通りの方向だね。法的に決着済みという日本側の態度は変えない範囲で、いろいろと模索しているのだろう。

だから、いずれにせよ問題は、そういう解決策を韓国側がどう受け入れるのかということになってくる。挺対協のなかには、慰安婦が生きている間に解決するという考え方について、妥協するくらいなら慰安婦が死に絶えることがあっても原則を貫くべきだという立場の人も少なくない。

そういうなかで、法的責任を回避している河野談話の重要性、人道的責任を果たすということの重みなどについて、韓国世論が納得するためにどう働きかけていくかが、これからの大切な課題である。妥協が妥協ではなく、理想へのステップだということを理解してもらうのである。

批判を受けようとも、私は私の立場を貫いていきたい。それが慰安婦の方々にとって大事なことだと思うので。

2015年10月30日

昨日、南沙諸島の現在のもめごとは分かるけれど(暗礁を中国が埋め立てて領土だと主張している問題など)、もともと歴史的には領有権はどうなっているのだという質問がメールであった。それに答えたので、ここにも以下、書いておく。

「歴史的に固有の領土」という言い方がよくあるし、実際、日本の大半もそういう領土である。それって、まず昔から日本人が住んでいる場合なら、文句なくそう言える。無人島であっても、たまにそこを拠点にして漁をした程度であっても、その漁獲に対して課税されるとかすれば、そこは領土として認識されていたといえる。

ただ、海洋上の遠い島、とりわけ人の住めない島についていうと、20世紀以前、領土として認識された例はほとんどなかった。だって、まだ手こぎ船しかないような時代に、沿岸で採れる魚だけで生活が苦しいとしても、1週間をかけて命がけで遠洋に出て行って漁をするなんて、ほとんどあり得ないことだったわけだ。

ということで、南沙諸島は、20世紀以前、どの国も領土としてみなしていなかった。そういう種類の文献も見つかっていない。中国は、何百年も前に近くを航海して島のことを知っていたと主張する場合もあるみたいだが、島を知っていただけでは領有していたとはいえない。

20世紀になって、ようやく領有権が問題になってくる。この時代、すでに領土を獲得する原理として、国際法上の「先占」の考え方が定着していた。ある土地を自分のものだと宣言して、そこを実効的に支配すれば、その国のものになるという考え方である。

それを最初に実行したのは日本とフランス。日本は、1920年以来開発を進め、39年に当時は日本領であった台湾に編入した。インドシナを支配していたフランスも、33年、「先占」を宣言し、コーチシナ(ベトナム南部)に編入している。こういう日本やフランスの行為が、現在の台湾、ベトナムによる領有権主張の根拠となるかは、難しい問題である。

第二次大戦後、複雑な事情が展開する。中国は、1951年、外交声明によって、南シナ海における幅広い領有権を宣言した。ただし、「先占」の考え方からすれば、宣言しても領土にはならない。実効支配が不可欠である。中国は、同じ南シナ海でも中国に近い西沙諸島は74年に実効支配したが(ただしベトナムを武力で追いだして支配したもので、これで領有権が確立したとはいえない)、南沙諸島には80年代半ばまで、手を出さなかった。文化大革命とその後の混乱もあって、とてもその余裕はなかったのであろう。

その間に、ベトナムやフィリピンは、南沙諸島への実効支配を広げていく。60年代末、この海域に資源があると報告されたので、その勢いは増していく。

しかし、80年代後半になり、中国も南沙諸島への進出を開始する。初期には、武力を行使してベトナムが占拠していた島を奪ったこともある。

この過程で、中国とASEAN諸国は、この問題を話し合いで解決しようと合意はしている。あるいは、資源は共同で開発するという合意もある。

けれども、たとえばベトナムが一方的に開発を進める例もある。中国も、国際法上は島とは言えない暗礁を埋め立て、自国領だと主張したりしている。ベトナムなどの漁船を拿捕したりして、緊張も高まっている。

ということで、これらの島がどこの国のものかという角度から接近しても、この問題は解決しない。どうやったら周辺諸国みんなが利益を得られるのか、そのためにはどんな方式があるのかを見いださないといけないということだろう。そういう努力を踏みにじるような関係国の一方的な行動は、きびしく批判されるべきだということでもある。

2015年10月29日

9月3日、このブログで、「一点共闘と政権共闘との間」という記事を書いた。まだ新安保法制の審議が続いている時期で、現在のように参議院選挙に向けた野党協力など問題にもなっていなかったけれど、それなりに見通しは当たっていたと思う。

その記事は、野党の政策上の違い(とりわけ安保政策の違い)があるもとで、安倍政権を打倒するための政権共闘は難しいと指摘しつつ、じゃあ、どうすればいいのかを論じたものだ。これまで何十年もの間、「基本政策の違いがある党とは政権協力しない」のが、野党の間では自明のことだったのだ。そこを何カ月の協議で変えるなんて、誰が見ても難しい。

実際、共産党の志位さんは、その安保政策・自衛隊政策で他の野党と協力できるような考え方を表明しているが(できれば10年前に言ってほしかったが)、民主党のなかには安保政策の違いを強調する声が少なくない。岡田さんはそれに配慮したのか、参議院選挙は政権獲得とは関係ないとして、政権共闘という考え方を共産党は撤回してほしいと表明した。

これを批判する考え方もあるだろうけれど、私の9月3日の記事は、まさに参議院選挙は政権を変える選挙ではないが、ここで野党が多数になれば戦争法発動のための国会承認を阻止することができるとして、そのための「一点共闘」を呼びかけたものである。政権共闘ではなくても大きな意味があると強調したものである。

もし、ここで一点共闘が成立し、野党間の信頼関係が築ければ、政権選択の選挙となる次の総選挙に向けて、新たな展開もあり得る。だから、岡田さんの提案を後ろ向きだと批判するのではなく、十分に考慮に値するものとして受けとめ、議論していってほしい。

まったく政権共闘のない政党間の協力関係なんて、一朝一夕でできあがるものではない。そこの冷厳な認識が不可欠だ。

(以下、9月3日の記事の該当箇所)

安倍政権を打倒するために協力しあうことが必要なことについて、少なくない人が一致するだろう。だけど、野党を見渡すと、政策上の「違い」があまりに大きくて、選挙で協力しあうなんてとっても無理だろうというのが、大方の見方だろ思われる。そして、これまでなら、その「違い」の最大のものが、安全保障政策だったわけだ。

いまでもそれは変わらない。だって、自衛隊が憲法に違反するかしないかという、いわば立憲主義の根本で違うのだから。だけど、この戦争法案に反対する闘争、国会での議論を通じて、他のどの政策分野と比べると、安全保障政策で野党に接近が見られるのが、最近の特徴であると思われる。まだまだ違いは大きいけれど、わが「自衛隊を活かす会」の提言をベースにしてもらえば(すでに紹介したが、7月28日のシンポには、民主、維新、共産、生活、元気の各党が挨拶に来てくれたし)、なんとか協力し合えるのではないだろうか。

これから焦点になるのは、来年の参議院選挙でどうするかである。たとえ法案が通ったとしても、衆議院と参議院と両方で承認されないと、自衛隊は海外に出動できない。参議院で自公を過半数割れに追い込めば、戦争法案は無力化するということだ。

常識的にいえば、衆議院で自公を過半数割れに追い込むために野党が協力するというのは、「政権共闘」である。そして、政権共闘というのは、基本的な分野で政策が一致することによって、ようやく実現する。

だけど、次の参議院選挙というのは、政権を変える選挙ではない。たとえ野党が圧倒的多数を占めても、衆議院で自公が三分の二を占めるわけだから、政権は変わらないのだ。

だから、参議院選挙で戦争法案発動阻止で野党が協力し合うのは、政権共闘ではない。一点共闘の枠内といえるのではないか。ほかの政策分野で大きな違いがあっても、戦争法案発動阻止で協力し合えるのではないか。そうしても、「基本政策で一致しない限り国政選挙で共闘できない」という建前と、そう大きくは矛盾しないのではないか。どうなんでしょうね。

2015年10月28日

普通、アメリカが軍事行動を起こすと、支持する世論がある一方で、強い拒否反応が出てくるものである。しかし、今回の南シナ海へのイージス艦派遣は、驚くほどそういう反応が少なかったと思う。ASEAN諸国も賛成か中立で、反対はないようだ。日本国内でも、「朝日」の社説は「目的通りなら支持」だし、「赤旗」にも否定的な論評は掲載されていない。

それも当然だろうね。あまりにも中国の行動が非常識だから。軍事行動が引き起こす可能性があるリスクよりも、中国が現在の行動をつづけるのを許容してしまうリスクの方が、もっともっと問題だという認識が共有されているのだろう。

中国の非常識の内容は、ここでは書かない。みんな知っているから。問題は、どうやったら中国が国際法の常識的な水準にたって思考し、行動する国になれるかだ。

アメリカの今回のようなやり方も、ある局面では必要になるのだろう。だって、中国が力で現状変更を推し進め、話し合ってもゼロ回答をつづけているのである。武力衝突に至らないような細心の配慮は不可欠だが、南シナ海はどの国のどの船であっても自由に航行できるのだということを事実で示し、それを慣習にまでしていくことは大事である。

こうした行動に自衛隊を参加させるのは、「細心の配慮」をぶちこわしにするので、絶対にやめてほしい。アメリカ単独の行動だから、中国も自制して行動し、警告するなどにとどまっているわけで、日本の自衛隊がやってきたら、世論対策上も警告では済まなくなる。アメリカ政府はそれくらい理解していると思うけど、安倍さんがどうか分からないので、不安がある。

大事なことは、中国の行動の理不尽さを説得する道筋である。もともと南シナ海を含む周辺全域に支配を及ぼしていた国だから、「ここはオレの領地」という意識がぬぐいきれない。ヨーロッパや日本に領地を侵食された経緯があり、戦争することで国家主権を維持したわけだから、主権のためには武力が必要だという国民的な体験もある。その戦争や戦後の内乱を経て、ようやく国際社会の一員になってみたら、自分は形成にかかわっていない「国際法」というものがあって、何千年もの華夷秩序を否定している。そこを誰がどう説得するのか。

ホントだったら、国際法を踏みにじったことでどんな結果が生まれたかについて、日本が過去の体験を反省的に語ることも、そのための手段の一つなのだと思う。だけど、いまの安倍政権にそんなことは期待できないしなあ。

やはり、南シナ海における航行の安全を守るため、日米中とASEANが共同で警戒監視をするという方向が大事だと思う。中国だって、この海域の安全を守るために埋め立てしてするという建前があるし、中国にとっての「領海」であっても共同の警戒監視のために他国軍隊が入ってくるなら、中国も認めた「主権」の範囲だということになるし。その実績が積み重なっていけば、自由な航行が慣習になっていくし。

どうなんだろうね。12月22日(火)の「自衛隊を活かす会」のシンポジウムをご期待下さい。