2015年6月2日

昨日、滋賀県弁護士会の市民講座で講演した後、弁護士会のみなさんと懇親会でいろいろ議論してきた。話題はどうしても目の前の国会審議のことになる。

安倍さんの答弁を批判することでは共通しているわけだが、なぜあんな答弁をしているのかでは、いろいろ評価が分かれる。あんな答弁とは、質問とはかみ合わない答弁だったり、自衛隊の活動を限定するのかしないのか理解不能なような答弁のことである。

もともとかみあうような議論ができない人なのだ、という見方もある。そういう要素もあるかもしれない。

だけど、私には、そういうものとは異なる感じの答弁であり、対応であるように見える。憲法のタガが外れるとここまで来るのか、という感想を持つのだ。

安倍さんの答弁は、理屈が通っていない。たとえば、集団的自衛権の行使はホルムズ海峡の機雷掃海だけだと言う。これって、たいしたことはしないのだ、だから安心してくれというメッセージだ。

一方で、その集団的自衛権の行使は、経済的な影響で日本の存立が脅かされても行うのだとする。相手国に日本を攻撃する意思がなくても、日本は武力を行使するというのだ。これって、そんなことで武力の行使をしていたら、どんな場合でも武力行使することになるでしょという答弁である。たいしたことはしないのだというのとは、対極に位置する。

いろいろな分野の答弁において、そういう矛盾した要素が、次から次へとでてきている。だから質問者は戸惑って、かみ合っていないという感想を述べる。

だけど、安倍さんにとっては、かみ合わなくていいのである。一つには、国会での数の力があって、何があっても法案は通るという確信がある。

同時にふたつめに、これが大事だと思うのだが、もう集団的自衛権を行使するという決定をしてしまっているからだ。憲法解釈はすでに変わったのである。

だから、戦闘地域に近くに行って後方支援するので戦闘に巻き込まれ、自衛隊員の安全が脅かされ、自衛隊が武器を使うことになると責め立てても平気なのだ。もちろん、安全を大事にするというイメージは大事だから、たいしたことはないよというメッセージも出す。しかし、答弁が行き詰まって、自衛隊が武器を使うことになるということを認めることになったとしても、安倍さんは困らない。

だって、日本は集団的自衛権が行使できると、すでに閣議決定したからだ。これまで海外において自衛隊が武器を使用することは、集団的自衛権の行使につながる危険があるとして、いろいろな制約が課されてきた。だけど、もう憲法上の制約はないのだから、答弁で行き詰まっても、「いや、憲法上はもう問題ないんですよ」と言えるのだ。

政府はこれまで、いろいろ解釈をこねくり回してきた。それってひどいものもあったけれど、そうはいっても「憲法の枠内」をどう維持するかという思考と無縁ではなかった。そのタガが外れた状態が現在なのだ。そこをどう攻めていくのか、考えどころである。

2015年6月1日

もともと戦後70年企画のツアーでしたし、日本ではリアルタイムでその問題が国会で議論されていたし、いろいろ考えることが多かったです。有意義でした。

ドイツは反省したのに日本は反省していない。これってよく言われることですし、そういう要素があるのは事実ですが、そう簡単な話ではありません。

こういう違いが生まれた一番大きな要素は、ドイツでは戦争に責任のあるヒトラー、ナチスが打ち倒されたのに、日本はそうならなかったということでしょう。ドイツで戦後政治を担ったのは、ナチスに市長の座を追われたアデナウアーとか、地下活動に入り、後に亡命して闘ったブラントだったりしたわけですが、日本の戦後政治は戦前と連続していたわけです。

あの戦争が「侵略」だと言い切った初めての首相が、自民党が下野したのちにできた非自民政権の細川さんだったことは、その象徴だと言えるでしょう。自民党政治のもとでは、そういうことはできませんでした。そして、自民党が政権に復帰しても、当初は社会党の村山さんが首相であって、自民党は自由にはできなかった。その間、村山談話とか慰安婦問題の女性基金とかが進んでいくわけです。

そういう時期のことが、実は自民党には許せなかったんでしょう。安倍さんなどを中心にして反撃が開始され、その反撃が絶頂を迎えて現在に至っているというのが現状です。

この状況は、ただ自民党がつくったものではないというところに、大きな特徴があると思います。国民的な基盤があるということです。

つまり、日本では、侵略の過去のある政権を、戦後、国民が支持してきたということです。ほとんどの期間、そうだったということです。

ドイツでは、ナチスが打倒されたため、あの大虐殺とか戦争はナチスがやったことだと、国民が思うことができました。キリスト教民主同盟も社会民主党も、その他の勢力も、悪いことをやった連中はいなくなったので、ナチスの犯罪をどんなに追及しても、自分に跳ね返ってくるようなことはなかった。

だけど日本では、戦前の責任を追及するということは、目の前の政権を追及するということでした。それは同時に、その政権を支持し、継続させている自分の責任を問うということでもあったと思います。それは簡単なことではありませんでした。

だから、ドイツの指導者や国民が優れていて、日本のそれは低劣だということではないのだと思います。戦後、それぞれの国民が置かれた政治状況の違いというものを考慮し、それを考え抜いた戦争責任論というものを構築しないと、国民多数が納得する見方は出てこないかもしれません。(続)

2015年5月31日

ポーランド、ドイツから帰ってきました。明日から、出版社としての仕事へ、本格的に復帰です。

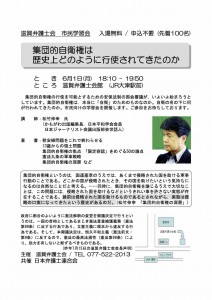

とはいえ、6月は講演会等々、個人的なスケジュールも少なくありません。明日(6月1日)は、滋賀県弁護士会でお話しします。18時10分より、大津駅から徒歩数分の弁護士会館だということです。入場料無料ということなので、関心のある方は、お気軽にお越しください。

講演テーマは、「集団的自衛権は歴史上どのように行使されてきたのか」。いいテーマですね。

新安保法制が国会で議論されています。海外にいたので、リアルタイムで国会中継を見たわけではありませんが、報道を見る限り、少し不満です。なぜかというと、核心的な問題の議論が不足しているように思えるからです。

今回の法制の新しさであり、核心でもあるのは、集団的自衛権を行使するということです。戦後ずっとつづいてきた憲法解釈を変えてまでこれを実現するというのが、今回の法制なのです。

ところが、国会で議論されているのは、97年のガイドライン・周辺事態法以来、この20年近く何回も議論されていることが中心であるように思えます。「周辺事態→重要影響事態」の概念とか、非戦闘地域の概念とか、後方支援とか。いずれも、国際法の日本的な解釈においては、日本が武力の行使をするという集団的自衛権とは直接は関係がない問題です(実際は関係するのですが、難しい論理が必要なので、ここでは省く)。

おそらく、いま取り上げられている概念の方が、「危険性」が浮き彫りになるという思惑からだと思います。何と言っても、自衛隊が戦闘現場に近づいていくという問題ですから。自衛隊の安全確保義務を法律に書き込まざるを得ないほどの事態を想定しているわけで、質問者が重視するのも当然だと思います。

これと対照的に、集団的自衛権の行使事例としてあげられているのは、ホルムズ海峡での機雷掃海のみです。これって、海に浮かんでいる機雷を破壊するということですから、相手国の人を殺傷することもなく、自衛隊が殺されることもないので、「危険性」という枠で考えていると、質問で取り上げる重要性がないように思えるのではないでしょうか。

けれど、こうやって、集団的自衛権の問題は、ほとんど議論されないまま、この新安保法制が通過に向かうというのも、問題が大きいと思います。

明日のお話は、直接には、集団的自衛権の歴史的な行使事例をどうみるのかということがテーマです。それを通じて、今回の新安保法制の問題点を明らかにしたいと思っています。

2015年5月27日

田舎に行くって書きましたが、失礼でしたね。グリム兄弟博物館のあるカッセルという街に来ているんですが、人口は19万なのに、戦後、ボンやフランクフルトとともに、首都の候補の一つになったような、いわばドイツの中心地のひとつだということでした。

さて、この旅、戦後70年の戦争と平和をテーマにした部分は終了し、最後の二日間はテーマが変わります。グリム童話の訳者としても知られる(というか、それが本業である)池田香代子さんと訪ねるメルヒェン街道の旅なんです。

まあ、私としては、グリムと言われてもあまりピンと来ない部分はありました。でも、前半が充実していそうだし、最後は少し気楽になれるのもいいかと、ぼんやりと考えていたんです。

だけど、池田さんが用意した資料を出発の前日に読んで、ガラッと印象が変わりました。グリムが身近になったと言えばいいでしょうか。

その資料で、グリムが、1846年のフランクフルト会議で議長を務めたとあったんですよ。それ以前のドイツは、30いくつかの小さな公国などに分かれていて、それをどう統一するかが焦点になっていたんですが、その統一ドイツの範囲をどうするかとか、公国ごとに分かれていた言葉をどうするかとかが、文学者や哲学者などの間でも議論になっていて、有名な学者が集まって開かれたのが、この会議。そこで誰を議長にするかが紛糾したときに、それならグリムしかいないということになったそうなんですね。

で、フランクフルト会議と言われてすぐに思い出すのは、その2年後の1848年に開かれたフランクフルト議会ですよね。統一ドイツの憲法をつくるため、公国などからの代表が集まった議会です。

マルクスやエンゲルスが参加した1848年のドイツ革命の産物として、この議会が開かれ、マルクスなどもこれが成功することを願っていたわけです。結局、革命の敗北とともに、公国が民主的に統一されたドイツの憲法というかたちではなく、強大なプロイセンが自国の憲法にもとづいてドイツを統一するということになっていくわけですけど。

グリムは、童話を通じて、統一ドイツの国民的な価値観の形成に寄与するわけです。童話の中身がそうなっているのだと、池田さんが昨日の講義で語っておられました。

そういうことで、グリムとマルクスが同じ時代に生きて、共通するものもあったのだということで、童話としてしか捉えていなかったものが、急に身近になったというわけです。食わず嫌いはだめですよね。

2015年5月26日

いろいろ書くべきことはありますが、本日から田舎の方に行って、ネットがつながらない可能性があるので、仕事に関係することを先にアップしておきます。以下、弊社のメルマガに書いた記事です。

6月より、「シリーズ・さよなら安倍政権」を刊行します。第2次安倍政権が発足したちょうど1年半前、「安倍新政権の論点」と題して、合計8冊のシリーズを刊行しましたが、それにつづくものです。

安倍政権の強権政治への不安と批判が高まっていますが、それとどう闘うのかについて、展望を示すのは簡単ではありません。批判が高まっているといいながら、選挙をやってみると、安倍自民党が圧勝したわけです。だから、その批判というのは、もしかしたら仲間内だけで通用し、盛り上がっていただけなのかもしれません。多くの人の心には届いていない可能性があります。

では、どうしたらいいのか。安倍政権打倒を願う人々の気持ちを叶えるシリーズをつくれるのか。

もちろん、その内容が、安倍政権が進める路線に対して、深い批判をオルタナティブを提示しているということが大事なことは、いうまでもありません。今回のシリーズでは、目の前の国会で大問題になる新安保法制問題(柳澤協二『新安保法制は日本をどこに導くか』)はもちろんのこと、アベノミクス2年間を総括した対案の提示(友寄英隆『アベノミクスの終焉、ピケティの反乱、マルクスの逆襲』)を最初に刊行した上で、年金問題、農業と地方創生問題、沖縄基地問題、歴史認識と安倍談話問題などの個別課題でも、あるいは安倍首相そもそも論など包括的な問題でも、一流の筆者が登場します。

同時に、ただ筆者と内容がいいというだけでは、安倍政権を打倒する展望は生まれません。「一強多弱」と言われるように、安倍政権への批判の気持ちがあっても、それに代わって政権を託す勢力が見えないので、「安倍政権でもいいか」という状況を生みだしているわけです。

ですから、今回のシリーズでは、安倍政権に反対するために、党派を超えた協力を実現するぞということを打ちだしたいと思いました。それが実っていると思います。

ご存じのように、最初に出すふたつの本の筆者は、「自共」です。『新安保法制は日本をどこに導くか』を書く柳澤協二さんは、40年間も防衛官僚の道を歩み、内閣官房副長官補として小泉、安倍(第一次)、福田、麻生という自民党首相に仕えた方です。『アベノミクスの終焉、ピケティの反乱、マルクスの逆襲』の友寄英隆さんは、ご存じの方も多いと思いますが、すでに定年退職されていますが、共産党の経済政策委員会スタッフ、「赤旗」論説委員としての経歴が有名な方です。

それだけではありません。無党派の方はもちろんのこと、民主党の国会議員の方、誰がみても社民党の方も登場します。そうなんです。安倍政権を退場させたいと願う方々が、党派を超えて協力して刊行しようというのが、このシリーズなのです。

そういう本を出したからといって、安倍政権を打倒するための協力、共同ができるなんて思いません。だけど、そのための世論づくりへ、少しでも貢献できたらいいなと希望します。