2015年4月26日

書く本のテーマを慰安婦問題にしぼることに決めたものの、当然のことながら、それまで深く勉強したことはありませんでした。ただ、いろいろ問題意識をもったことは、過去、何回かありました。

最初は、「あとがき」に書いたことですが、共産党の政策委員会というところに勤めていたときのことです。1995年の戦後50年にあたり、戦後補償問題をどうするかという共産党の見解を出すことになり、その起案を命じられたのです。私は、共産党の政策というのは、被害者の要求に全面的に応じるのだと思い込んで準備していたのですが、当時の宮本顕治議長から、そうではないという意見があったのです。

それ以来、国民の要求と政治の対応について、いろいろ考えさせられました。まあ、考えてみれば当然のことで、すぐに何でも実現することが可能なら、共産党だって共産主義の即時実現を掲げるわけですよね。しかし、目標の(あるいは理想の)実現には、それに至るステップが必要なのです。要求を掲げてがんばるのが市民団体ならば、実現可能なステップがどこにあるのかを見極めるのが、政治の役割なのだと思います。

共産党を退職したわけですから、別に、私が実現可能なステップを考える必要はないのです。だけど、慰安婦の方々を見ていると、誰かがそれを提示しないとダメだと思ってはいたのです。だって、せめていま生きている慰安婦の方々には、日本政府が誠意ある対応をしてくれたと感じて、平穏な気持ちになってもらって、晩年を過ごしてほしいじゃないですか。

でも、この問題では、理想をかかげてがんばる人たちと、慰安婦問題は存在しないと主張する人たちが対立するだけでした。お互いが合意できる実現可能なステップを提示しようという人は現れなかった。そんなことをすれば、両方から批判されるわけですから、当然かもしれませんけれど。

それで、誰もやらないなら、自分がやろうという感じですかね。左右の両方から批判されるのには慣れていますから。というか、左右の両方から批判されるようでないと、常識的なものは示せないと革新していますから。その結果がどうなるか、まだ見通せませんけど、きっと理想に向かう妥協の道が、少しずつ現実のものになっていくと思っています。

なお、宮本さんと直接に話す関係にあった方が、この本を読んで感想を寄せてくれたのですが、宮本さんは、共産党の国会議員が慰安婦に土下座するようにして謝罪するのも良く思っていなかったそうです。国家としての反省は必要だが、なぜ植民地支配に反対した共産党が謝るのか、ということだったとのこと。宮本さんのことは、深めてみたいですよね。この方でしか書けないだろうという方に、評伝を書いてほしいと依頼しているので、ご期待ください。

2015年4月24日

アマゾンで買えるようになりました。こちらからどうぞ。さすが大手は、手を打つのが早い。

昨年4月に書こうと思ったときは、まだ『超嫌韓流』ですから、日韓関係全般のつもりだったんです。だけど、ご存じのように、6月に政府が河野談話の検証結果を出して、8月に朝日が吉田証言の取り消しということで検証報道を出してと、相次ぎました。

その報道に対してなされた嵐のような批判を通じて、慰安婦問題では慰安婦に寄り添ったかたちでやってきた運動とか、それが掲げてきた主張とかが、全部ダメだという社会的な風潮がつくられてきました。このままでは朝日新聞とともに左翼壊滅か、ということまで感じさせる規模、内容だったと思います。

それに対して、私は、右派からの攻撃よりも、左派の対応が気になりました。右派の攻撃を「朝日バッシング」だとして、批判する矛先を朝日ではなく、もっぱら右派に向けるやり方です。

いや、もちろん、行きすぎた批判というのはあるでしょう。だけど、間違ったのは朝日なわけで、その朝日を批判しないで、逆にかばうようなことをしていて、世論からは「ああ、仲間内で傷をなめあっている」と見られないかなと感じたのです。「朝日新聞とともに左翼壊滅か」と思ったのは、そういう理由からです。

しかも、実際に大切なことは、朝日がなぜ、何を間違ったのかを探ることです。そこをつかむことができないと、同じ過ちをくり返す必要があるわけですから。

たとえば、朝日は、吉田証言が問題であることは90年代半ばには気づいており、「強制連行」という言葉もその当時から使ってこなかったといいます。慰安婦問題にかかわっている方々も、「朝日バッシング」のなかで同じようなことを言いました。そして、「言ってもいないことを取り上げてバッシングしている」と反論する人も少なくなかった。

でも、問題だなあと気づいたのは事実でしょうけれど、吉田証言は間違いですと明言しなかったことも事実です。「強制連行」という用語は使わないとも明言しませんでした。だから、多くの国民は、朝日や市民運動が立場を変えたなんて、露ほども知らなかったのです。それをいまさら、「だいぶ前から変わっているんですよ、不勉強ですね」と反論しても、まったく通用しないでしょう。

これは過去の問題ではありません。ここでは明示しませんが、慰安婦問題での市民運動が、現在進行形で同じようなことをしているので、また同じことがくり返されるのではないかと、本当に心配しているのです。

ということも含めて、慰安婦問題とは何か、何が問題なのかが極められなかったことに、朝日が間違いを犯した原因があるのではないかと思いました。でも、それを素人の私がやろうとすると、大変なことだなあ、本なんか書けるのかなとちゅうちょした時期もあったのです。

昨日もサボったので、明日は土曜日だけど、記事を書くつもりです。(続)

2015年4月22日

本日が発売日です。といっても、地域とか書店の事情がありまして、すべての書店に並ぶのは週末からです。それならアマゾンでと思われるでしょうが、発売直後から在庫切れになっていまして(入荷時期未定ってなってますけど、小学館のような大手でも、アマゾンをコントロールできないんですね)、早くお求めになりたい方は、週末に書店に足を運ぶことをお勧めします(私が謝るのも変ですが、申し訳ありません)。

なお、小学館のサイトで、この本のお薦め点が確認できます。そこでは、「はじめに」どころか「第一章」の途中まで立ち読みもできるようになっています。ご覧いただけるとうれしいです。

さて、これから時々、この本を買について書いていかねばなりません。買ってみたいなと思っていただかないといけませんしね。

やっぱり、最初は、書く動機です。門外漢の素人がなぜ書こうと思ったのか。

直接の動機は、世の中の雰囲気に耐えられなくなったからです。問題が、論争の範囲を超えて、生活圏に入ってきたからです。

慰安婦にせよ歴史認識にせよ、いろいろな議論が激しく闘わさせるのはいいことです。私自身も、その論争の当事者でありたいと願います。しかし、韓国との関係の問題は、いまそういう問題ではないと思います。

90年代、河野談話や村山談話が出て、アジア女性基金が誕生した頃までは、そういう論争の末、問題を解決しようという大方の世論の合意がありました。しかし、河野談話や女性基金では解決がつかなかったことをきっかけに、世論の風向きが変わり始めました。

それでも、10年ほど前、『嫌韓流』が世に出たくらいまでは、こんな議論が堂々とまかり通るようになったのだと、あきれはしましたが、間違いは間違いとして批判すればいいという程度の問題だと認識していました。ただし、『嫌韓流』というのは、たとえば日本の植民地支配はすべて悪だったのか、教育を普及させたこととかインフラ建設などはどう考えたらいいのかなどの問題で、よくよく考えなければならない問題も含まれていたとは思います。そこに機械的に対応すると、歴史を単純化させてしまい、重厚な歴史観から遠ざかるような面がありました。ただ、いずれにせよ、論争すればいい問題だった。

けれども、いまは、全然違いますよね。書店に行けば嫌韓本が山と積まれ、居酒屋では韓国批判で盛り上がるなど、生活空間に入ってきています。論争というより悪罵。

しかもそれが右派に固有のものというわけでもない。小学館の人から聞いた話ですが、ヘイトスピーチに反対するある団体が右翼雑誌の編集長を呼んで議論する場をつくったそうなんですけど、その編集長曰く、「出席者の誰も弊社の雑誌を読んだことがなかった」そうです。議論って、相手の言うことをよく聞いて、批判すべきは批判するけれど、貴重な中身があれば「なるほど」と思うことですよ。それ以前に、相手が書いていることを読まないんですから、議論じゃないんです。

そういう世の中に異議を申したてたかった。そんな世の中に住みたくないでしょ。だから、1年ほど前、『超嫌韓流』と題する本を書くんだと、このブログでも宣言したのです。(続)

2015年4月21日

日経、毎日、朝日と、沖縄の基地問題をめぐる世論調査が連続的に発表された。政府の対応は、世論の強い批判にあっているようだ。当然のことだよね。

沖縄の世論だけではない。沖縄と同じ数字ではないにせよ、全国的な世論も、政府をきびしい目で見つめている。安倍さんは、沖縄がどうあれ、どんなに沖縄が反発しても、全国的な世論が沖縄に同調しない状況をつくって乗り切ろうとしているわけだから、この結果は大事だと思う。

この結果って、翁長さんと菅官房長官、安倍首相との会談の結果を受けたものだということに意味がある。マスコミは、この会談を受けて、政府も辺野古移設一辺倒だったけど、沖縄側も普天間の危険性を除去する代替案を示さなかったとか、「ケンカ両成敗」的な報道だったから、なおのことだ。

そういう報道があっても、国民は、翁長さんが語ったこととかを断片であってを聞いて、あるいは翁長さんの表情をテレビで見た。それらを通じて、沖縄に軍配をあげたということである。

現在の沖縄の闘い方は、基本的にいい方向に向かっているのだと思う。その方向に寄与できるよう、全力でがんばりたい。

この結果って、同時に、翁長さんというもともと自民党の政治家ががんばっていることにもあると思う。それは私にはよく理解できる。

私は国会の秘書をしていたことがあって、その頃、いろんな委員会の傍聴をしていた。いろいろ勉強をしたのだけれど、沖縄の自民党の議員が基地問題で質問するときって、感動的なことが多かった。

自民党だから、みんな安保と基地を受け入れているわけだ。だけど、もちろん沖縄戦は体験していて、基地と米軍の横暴についても、県民と同様の気持ちを持っていて、でも日本全体のために、その苦痛を受け入れているわけだ。だから、委員会で政府に対して質問するわけだが、基地と米軍を受け入れているわけだから、せめてその苦痛を分かってほしいという、その気持ちが伝わってくるのである。

これまでの自民党というのは、かたちだけではあっても、その苦痛を理解するという対応をしてきた。だから、最初、普天間の移設先が県内だとなっても、撤去可能なヘリポートだとか、15年が期限だとか、普天間は危険だから5年で運用停止するとか、「苦痛」に応える回答を用意してきたのである。

だけど、安倍さんには、そんなものはなにもない。だから、沖縄は、保守も含めてみんな新基地反対という方向に動いたのに、安倍さんはただただ「唯一の選択肢だから受け入れろ」というだけなのだ。

翁長さんの発言は、そういう沖縄の歴史の重みを感じさせる。深い発言だ。だけど、安倍さんや菅さんの発言は、うすっぺらい。だから、「ケンカ両成敗」的な報道であっても、違いが伝わってくるのだと思う。がんばらなくちゃね。

2015年4月20日

このブログ、これまでずっと平日は書いてきたんですが、先週の金曜日、お休みしました。いや、はじめてのことです。

まあ、疲れていたこともありますけど、それより頭が働かなかった(働かせる機会がなかった)からかな。本の編集をしているときは、頭が動いていて、その本に関係あることを考えたりするので、関連してひらめいて、20分ほどで書いちゃうという感じなんです。でも、先週の金曜日は、ただただ実務をやっていたんです。できあがった本をいろんな人に送るため、宛名を書いたり、封筒に詰めたり、その他その他。10分遅れると出せなくなるわけで、ブログの記事を考える心の余裕が生まれませんでした。

で、本日は、また東京出張。明日の朝、東京事務所の会議をやるので、それを主宰しなければなりません。それに合わせて、著者何人かとお会いしてきます。

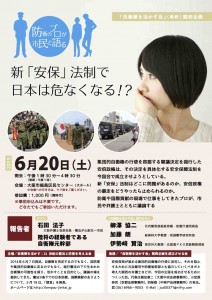

本日のブログでは、「自衛隊を活かす会」の新たな企画をお知らせします。チラシはこんな感じです。

「自衛隊を活かす会」はこれまで、防衛政策についての「提言」を作成することをめざし、東京においてシンポジウムを積み重ねてきました。5月18日に「提言」を発表することが決まったことから、ご要望の多かった関西での企画を実施することにしました。

連休明けに国会に提出される予定の新安保法制について、分析と批判を行うのが関西企画のテーマです。「提言」の発表は、新安保法制の閣議決定(5月14日)の直後(18日)ですが、関西企画は、国会会期末(6月24日)の直前の20日(土)の午後1時30分からです。新安保法制へのオルタナティブとして「提言」を出すわけで、どちらもいいタイミングだと思います。大阪市の福島区民センター大ホールが会場です。

ゲストには、3月末まで大阪弁護士会の会長だった石田法子さん、元陸将(東北方面総監)で第一次カンボジア派遣施設大隊長をつとめた渡邊隆さんをお迎えします。このお二人と「会」の呼びかけ人が討論します。

注目していただきたいのは、主催は「活かす会」ですが、それを後援する団体のことです。この企画のために、「「自衛隊を活かす会」の関西企画を成功させる会」なんてのができました。代表には、梅田章二さん(大阪中央法律事務所)、小笠原伸児さん(京都法律事務所)、羽柴修さん(中神戸法律事務所)という弁護士が名を連ねています。ご存じのように、それぞれの府県の「9条の会」で事務局長をしておられる方々です。

「自衛隊を活かす会」が、こうやってこれまでの護憲運動、平和運動、市民運動を担ってきた方々と一緒に取り組みをできるようになったんです。昨年6月の発足以来、ずっとこんなときが来ることを待っていましたので、感無量です。

私の希望としては、改憲の国民投票が行われるようなときまでには、「9条の会」と「自衛隊を活かす会」が堂々と共催して取り組めるようになってほしいなと思っています。まあ、いまは、ここまでできれば、いいんじゃないでしょうか。

これまでと異なり、事前の参加申込みは不要です。関西方面の方を中心に、積極的なご参加を期待します。