2015年2月4日

もう15年前になります。1999年の夏から秋にかけて、何回か沖縄に来ました。

2000年夏にサミット(先進国首脳会議)が沖縄で開かれることに決まっていたんですね。小渕首相のときでしたが、普天間基地の移設と称して、名護に巨大な基地を建設する計画が本格的に動き出していて、その方向へ世論を持っていこうとする意図が政府にはあったと思います。

一方、沖縄県民は、サミットで各国首脳が集まる機会を捉え、沖縄の実情を世界に訴えようとしていました。私は当時、共産党本部の政策委員会というところで安保外交問題を担当していたのですが、世界にアピールする文書をつくろうということになり、沖縄を訪問して勉強し、その文書を起案することを命じられたわけです。

その文書は最終的に、翌年2月16日、「沖縄の米軍基地問題を世界に訴えます」というタイトルでまとめられました。サブタイトルが、「沖縄サミットを前に各国政府と世界のマスコミへの日本共産党の報告と訴え」。ネットで見られるので、関心のある方はご覧ください。世界への訴えですから、当然、英文も作成され、これもネットで見ることができます。

なぜこんな昔話を書くかというと、今回の沖縄訪問で、この文書が役に立っていると感謝されたからなんです。何の役に立つのかというと、安保条約への態度を留保した保革共闘になんです。

この訴えの最後の最後に、以下のような文章があります。

「日本共産党は、日米安保条約をなくして、基地のない平和な日本をつくることを展望しています。しかし同時に、沖縄県民の苦痛は、安保条約の終了以前にも、緊急に解決しなければなりません。世界各国のみなさんにも、沖縄の現状と要求について、ご理解いただきたいと考えます。」

そうなんです。安保廃棄をめざすけれど、沖縄県民の苦痛はそれ以前にも解決しなければならないとされています。安保を容認する人を推薦できるのかということが議論になった際、共産党の公式文書のこの箇所を指摘し、安保条約の終了以前にも普天間基地問題は解決しないとだめなのだから、普天間問題を解決するために全力をあげる人なら、安保条約を容認していても推薦すべきだと強調する人もいたんですね。

とってもうれしいです。同時に、この問題はもっと深めていないと、保革共闘が揺らぐことにもつながりかねません。

現地の方の話を聞くと、国政選挙での保革共闘には、偶然的な要素もあったと思われます。県知事選挙で勝って、その影響力は甚大なものだったので、それを打ち消すためにも安倍さんには総選挙を敢行して勝利することが必要でした。

それで直後の解散となったわけですが、もし解散までにあと一カ月ほど余計に時間があったら、安保をはじめ政策のどこをどう保留し、どこが一致するのかが議論されたら、いっしょにはやれないということになりかねなかった側面もあるそうです。時間がなかったから、お互いに違いを浮き立たせることなく納めることができた。その沖縄の共闘をしっかりとした政策で一致させるにも、「自衛隊を活かす会」が準備している政策提言は意味があると思います。

沖縄本の著者は、すっごい人です。日本で最大の出版社のノンフィクション賞も受賞したことのある人ですから。乞うご期待です。

2015年2月3日

沖縄に来ています。もちろん、県知事選挙やそれに続いた総選挙での保革共闘がどうやって成立し、どんな力を発揮したのかの取材です。

何と言ったらいいか、このブログ記事のタイトルそのものでした。まさに文字通りというか、何というか。

米軍基地の重圧に全県民が苦しめられているとはいえ、保革が共闘するなんてことは、少し前までは考えられなかったことです。今回も、仲井真さんと翁長さんに保守が分裂するという動きのなかで、革新の側には、従来の革新共闘で臨むという動機が強まることもあり得ました。だって、これまでと違って保守が分裂するわけですから、革新が漁夫の利を得る可能性があったわけです。

実際にそういう動きもあったとか。だって、安保廃棄を掲げない(もちろん自衛隊廃止でもない)共闘って、これまでの革新では考えられなかったわけですから。

そこをなぜ突破できたのかが、今回考えている本の最大の焦点です。そういう動きを本土でもつくりだすのは可能なのか、どうやったら可能になるのかが、安倍政権を追い詰めたいと願うすべての人々が手にしたいものでしょうから。

まず政治的な背景でいえば、みなさんがおっしゃるのは、今回の選挙で負けたら、もう普天間問題で勝つことはできないという判断だったと思われます。だから何としても勝たねばならないという覚悟が、保守の側にも革新の側にもあったということでしょう。逆に言えば、本土での一点共闘が政権共闘に発展しないのは、どうしても勝たねばならないところまで追い詰められているわけではないということかもしれません。

同時に、それだけではなかった。革新が保守と組み決断をするのも、保守が革新と手を組む決断をするのも、それが一点共闘の運動面での共闘だったか簡単ですが、政権共闘ではそう簡単ではないわけです。そこを切り開いたのは、やはり人間の役割だと思います。

保守の側にとってみれば、共産党と組むのは、悪魔と手を組むのと同じだという考えの人だって多かったでしょう。実際、保守の議員のなかには、総選挙で一区の赤嶺さんを応援しない人もいたわけです。しかも、この路線を進めば、自民党を除名されることへの覚悟も必要でした。実際に除名されましたし。

革新の側も同様です。安保廃棄を掲げない政権共闘って、原則から外れまくりですから(私は原則の範囲内だと思いますけど)。激しい論争と葛藤があったようです。翁長さんを応援するために動いた人のなかには、厳しい批判を受けて、つるしあげのように感じて、除名を覚悟した人もいたようです。

だけど、先ほど書いたように、今回で負ければ終わりだ、今回で勝たねばという覚悟が、そういう不安を押しのけた。除名はされても仕方がないと思わせて、いろんな人をがんばらせたということでしょう。

そこをリアルに描いた本ができるかどうかが、この本が成功することの条件です。というか、本土でもそういう共闘が可能になることの条件でもあると思います。

だけど、そこをリアルに描けるのかですよね。関係者がそういう内幕を話してくれるか、それこそ話せば処分されるということだってあるでしょうから。

まあ、誠実に取材してもらうしかありません。書き手とは、今からお会いします。

2015年2月2日

沖縄からです。今回の結末は、いろんな感情を呼び起こさせますね。悲しいということもあるし、やりきれないということもあるし、強い憤りも感じます。冷静に受けとめられる人はいないはずです。

そういう点で、安倍首相の声明が「強い怒り」、「断固非難」、「絶対に許さない」という言葉に満ちあふれていたのは当然だと思います。そこがないと、共感が得られないでしょうから。

でも、それに続いて、「その罪を償わせる」と言った部分は、少し違和感がありました。それが私だけのものではなかったので、この部分にいろいろな問い合わせがあり、ここは国際法にもとづいて対処していく意味だと、政府筋が解説したということになっています。

違和感があったのは、やはりこの部分が「報復」的な口調で語られていたからだと思います。安倍さんの脳裏に浮かんでいたのは、有志連合の自覚的な一員としての日本、イスラム国を空爆する日本というイメージだったのかもしれません(それに続く部分で日本がやるべきことは人道支援となっていたにしても)。

欧米によってここまで追い込まれたことへの報復としてのテロ、それに対して「その罪を償わせる」ための報復。それがまた呼び起こすテロ。そういう文脈で安倍さんの声明を受けとめた人も少なくなかったと思います。

今後のことについては、いろいろと考えるべきことがあるでしょう。自衛隊を活かす会の第5回シンポジウムは、日本防衛を主題にして開かれるものですが、そこでお話になる冨澤暉さん(元陸上自衛隊幕僚長)から昨日届いたレジメを見ても、「国際テロ」が日本にとっても重大な脅威と捉えられ、対策が述べられるようです。会としても、主催者あいさつ(今回は伊勢崎賢治さん)等々で、この問題に言及する予定です。

私としては、日本がやるべきことは、テロ集団の資金源を断つことや人道支援を強化することなどこれまでと同じであったにしても、有志連合との関係の捉え方が、大事なことのひとつだと感じます。何日か前に書きましたが、日経新聞などは、日本はすでに有志連合の一員だという捉え方をしています。有志連合って、もともと戦闘行動(今回でいえば空爆)に参加する国々の連合であって、かたちからすれば日本は一員ではないのでしょうけれど、日本の後方支援とか人道支援というのは、実体的には有志連合の支援となっているので、多くの人の捉え方はそうなっているわけです。武力行使部分は欧米にまかせて、日本は周辺でやろうねという感じでしょうか。

そういう行動をする国と有志連合に参加する国との区別はしない。それが、後藤さん殺害後のイスラム国の声明の意味なのでしょう。

だけど、テロリストを追い詰め、民衆から孤立化させていくことは、日本はもっと積極的にしなければなりません。そのためには、民衆の報復感情を少なくしなければならないわけで、格差とか貧困とかを減らしていく人道支援も、もっともっとやっていかなければなりません。

そういう日本の行動が有志連合と同じだと受けとめられないためには、明確なかたちで有志連合の行動を批判するということも求められるのかもしれません。そのことも含め、いろんな模索が必要な時代なのでしょう。是非、自衛隊を活かす会のシンポジウムにご参加ください。

2015年1月30日

こういうタイトルの記事が、昨日の「赤旗」に出ていました。イラク北部のクルド人地区を拠点に活動している玉本英子さん(映像ジャーナリスト)へのインタビューです。

最近、イスラム国についての解説記事とか解説本とかが目に付きます。そこで、政治的な背景とか成り立ちはよく分かるのですが、今回の記事は、タイトル通り「非道」にしぼって書かれたもので、大変リアルなものでした。

主に、イスラム国が支配下においた「ヤジディ教徒」に対する迫害の実態です。ヤジディ教って、イスラム国の最近の動きのなかで有名になりましたが、ゾロアスター教とかキリスト教、イスラム教の流れをくむ少数派宗教のことで、現在、イラク北西部を中心に約30万人が住んでいるそうです。イスラム国はこれを「邪教」として迫害していまて、抹殺するような勢いだそうです。

男と女を引き離し、女だけ学校の校舎に連行。そこで独身者と既婚者に分けられ、独身者は全員どこかに連れて行かれたそうです。イスラム国にとっては戦利品である異教徒を姓奴隷にすることは当然なのだとか。残された子連れの女性は、性行為を拒否したため、子どもが連れ去られ、返された時は衰弱していて、死亡したとか。男性も、一度に数十人が銃殺された例もあるとか。

先日、イスラム国に支配されたコバニ地区を、クルド人部隊が武力で奪還したことを書きました。そのコバニでは、イスラム国が使っていたコカインや注射器が押収されるそうで、そうやって殺戮をくり返すために薬物に頼っているのではないかと、玉本さんは聞いてきたそうです。

これ以上は書きませんけど、われわれが相手にしているイスラム国、後藤さんを拘束しているイスラム国って、こういう連中なんです。

テロって、何回も書きますが、政治的、宗教的等々の主張を掲げておこなわれるところに、重要な特徴があります。だから、その政治的主張によって、それなりの人々を惹きつけてきたわけです。実際、戦後すぐのテロって、無差別な殺傷は許されないにしても、パレスチナの人々を解放するというような、すごく純粋な目的が感じられたと思います。政治目的の達成が主要な側面だったので、ということは殺傷してしまったら効果がなくなるので、人質にとってもできるだけ殺さないという要素もあったと思います。

だけど、あのロッカビー事件以降くらいからでしょうか、政治的主張という要素がかなり後退して、ただの無差別殺傷という性格が強まったと感じます。政治的主張を達成するというより、かなり単純な(しかし大規模な)犯罪という本質をもつに至ったのではないでしょうか。

そういうことをやる集団を相手にしているんです。日本人が対象になったのは安倍さんがイスラエルに行ったせいだとか、安倍さんの演説内容のせいだとかいう人もいますけど(日本人が拉致されたのはイスラエル行きのずっと前)、こっちがこうしたら、あっちは必ずこうするんだというような、常識が通じる相手なのでしょうか。そういう集団の思考と行動を熟知している人々の判断を尊重しなければならないのではないでしょうか。

明日から土日で、記事を書かなくてよくて、通常の週末と違って安心です。次の記事は2月1日(月)で、沖縄からです。

2015年1月29日

こういう時は落ち着かないですよね。人質問題は、ただ祈るばかりです。政府、とくに現地対策本部の方々には、相手のどんなメッセージも見逃すことのないよう、雑音を排して、体調も気力も万全の状態でがんばってほしいと思います。

私も雑音とならないよう、別の話題です。それも短く、本のことだけ。

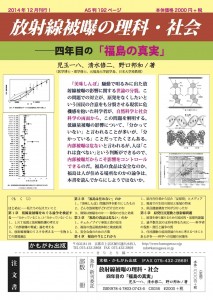

先日、福島の放射能の問題で、ふたつのアプローチがあると書きました。そのうちのひとつ、科学的アプローチの方ですが、『放射線被爆の理科・社会 4年目の「福島の真実」』という本です。

書店に並んでまだ一カ月ですが、主にツイッターなどで話題になっていて、継続的に売れています。増刷になるかもという局面に入ってきました。入手しにくくなってきますので、お早めにどうぞ。

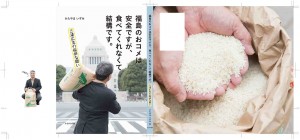

そしてもうひとつが、最近いろいろ書いた本です。『福島のおコメは安全ですが、食べてくれなくて結構です。』

こっちは、書店に並ぶのは、2月末日頃です。まだ注文はできません。表紙とチラシが出来てきたんですが、いかがでしょうか?

なお、3.11には間に合いませんが、安斎育郎先生の本も出ます。安斎先生、毎月福島に通って、放射線量を測定しつつ、できるだけ安全な暮らし方のあれこれを提案されてきましたが、その集大成になるような本です。乞うご期待。

ということで、本日はこれで終わり。