2014年10月29日

って、私が聞く企画です。なんと、東京都江東区夢の島で開かれる「赤旗まつり」の会場(「東京の広場」の千代田区テント前)で、午後3時半からです。無料ですけど、「赤旗まつり」の会場に入るのに2500円かかるので(1日から3日まで通用)、普通の人は来ないでしょうね。会場に来る予定のある人は、是非、足を運んでください。

さて、この企画、主催は「たびせん・つなぐ」という旅行社です。かもがわ出版が後援。

なぜ「福島」か。弊社は3.11以来3年間、3.11の日は福島で何らかの企画をやってきました。池田さんは、そのうちの2回に参加して、福島の人びとを励ましてくれました。それを応援するツアーをやってくれたのが、「たびせん・つなぐ」なのですね。11月1日は、いまの福島をどうとらえるべきか、何をすべきかを池田さんにお伺いしたいと思います。

で、今年の3.11、福島に向かうバスのなかで池田さんから聞きました。池田さんが新訳を担当した『夜と霧』が、3.11以降、爆発的に売れているらしいんです。なぜでしょうね。ユダヤ人大虐殺の収容所を体験者がリアルに描いた『夜と霧』。だけど、どこかで書きましたが、池田さんが訳した新版には、収容者を殴らない看守もいて、虐待された収容者が、解放された時点で看守を助けるという希望も描かれているんですね。それが、あの大惨事を経験した日本の国民の心情にマッチしているのでしょうか。勝手な観測ですけれど。

それやこれやがあって、来年5月末(21日から29日)、「たびせん」が池田さんと訪ねるアウシュビッツとドイツの旅を企画しました。戦後70年ですしね。

でも、そういう企画なら、反戦の児童文学者として名高いケストナー関連を加えないとだめでしょ。池田さん、『飛ぶ教室』なども訳しているし。ベルリンには、ケストナーにまつわるいろんな場所もあるそうです。そして、それなら、池田さんは『グリム童話』関係の訳も多いし、メルヘン街道も訪ねなければならないでしょ。

ということで、この旅の企画、あっという間に煮詰まりました。旅行中きっと、池田さんがどういう思いで翻訳をしたのか、それぞれの著者に対する思いはどんなものか、貴重なお話が聞けると思います。それを本にできれば、出版社としてはさらにうれしいことです。

その「頭出し」をやろうというのが、11月1日の企画なんです。というか、本当は旅行社の宣伝なんですけどね。

で、たくさん集まってもらうため、「赤旗」に広告を出そうとしたら、「「赤旗まつり」の正式プログラムでない企画は載せられない」という非情なお達しでした。お金を弊社が出す広告なのにね。それに、池田さんは14時から15時まで、中央舞台で山下書記局長と対談するというから、きっと大丈夫だと思い込んでいたんですけどね。

15時30分に池田さんが「東京の広場」に来るというだけなら広告に載せていいというんです。でも、それでは何をするか分からないので、このブログでも書かせていただきました。ご参加いただき、関心を持たれた方は、是非、旅の方にもご参加ください。私はもちろん旅にも参加します。

2014年10月28日

「慰安婦問題は、日韓関係に刺さった大きなトゲである。日本の植民地支配に起因していることは間違いないのだから、真摯な反省のもとに対応することが重要だ」

これ、最近発売された本(奥付は9月30日)からの引用です。タイトルは、『徹底検証 朝日「慰安婦」報道』(中公新書クラレ)。その最後の段落にある文章で、著者は「読売新聞編集局」。

慰安婦問題が存在することも、それが植民地支配に起因していることも、「真摯な反省のもとに対応」すべきことも、読売は主張しているんです。いま、この瞬間にも主張しているんです。まあ、通常は、こうした文章の後に激烈な朝日批判が続くので、そっちに目を奪われるのかもしれませんけどね。

でも、そのことを無視して、読売などの右派メディアをただただ糾弾するようなやり方は、私は正しくないと思います。間違いをしでかした朝日を擁護して、その間違いを指摘してきた右派メディアを叩くということですし、しかも、実際に読売が主張していることをねじ曲げるわけですから、世論をどんどん相手側に追いやっていくことになると懸念します。

いや、たとえ読売などがそう言っていても、それは建前であって本音は違うのだと考えることも可能でしょう。そして、そういう右派メディアの本質を暴き出すのが、慰安婦に寄り添い、その願いを叶えようとするものの使命だと。

だけど、それでどうするんですか。慰安婦のことが問題になって20年以上です。そういう立場は、河野談話から村山談話に至る最初の時期が最盛期で、その後、どんどん国民の支持を失っていきました。逆に、安倍さんのような人が支持を得て、現在のような政治情勢になってきたわけです。

それは、なぜなんでしょうか。左派の主張は正しかったのに、宣伝が足りなくてそうなったんでしょうか。その主張をもっと大規模にやれるようになれば、いつか安倍さんが考えを変えてくれて、慰安婦に対して国家補償をする側に回ると思っているんでしょうか。あるいは、自分たちで政権をとれる日がくると思っているんでしょうか。それも、慰安婦の方々が生きている間に。

私はそうは思いません。読売や産経は、左派が河野談話を口を極めて批判していたときに、不満はあるが河野談話の線で行こうと主張してきたメディアです。いまだって、朝日をバッシングしているけれど、冒頭で述べたような考えも表明しているのです。

それだったら、河野談話を糾弾した自分の過去を反省し、河野談話で行こうとした読売や産経を糾弾した過去についても反省し、あの時は批判して申し訳なかったよね、頼むから再びその河野談話の線まで戻ってくれとお願いするべきでしょう。反省なしに批判しても、誰も本気にしてくれないと思いますよ。だって、いつのまにか河野談話の批判者から擁護者になったということでは、いつまた河野談話の批判者に戻るかも分からないんですから。

その上で、「真摯な対応」ってどんなものだろうか、植民地支配に起因しているのだから、どんな対応が考えられるだろうかって、持ちかけていくべきではないでしょうか。私はそう思います。そうじゃないと、国民多数の世論を背景に安倍政権に何かをさせるって、無理でしょ。(続)

2014年10月27日

予告していたように、昨日、はじめて慰安婦問題でお話しした。といっても、半分は自衛隊問題だったので、そう長い時間ではなかったけれども。ただ、質問は慰安婦問題に集中したので、かなりまとまってお話しできたことも事実だ。

はじめてだし、レジメにできるほど頭のなかでまとまってなくて、思っていることを断片的にお話しする方式だった。1000円も会費を払う人には申し訳なかったかな。

まあ、だけど、熱心に聞いていただいた。ご質問やご意見も活発だった。この問題をなんとか終結に導くことに、多くの方が関心を持っておられるのだと思う。

また、私なりに、これを本としてまとめる方向は見えてきたつもり。昨日のお話とご質問、ご意見はかみ合っていたと思うから。

この問題では、非常に大きく意見が対立しているように見えて、実際に対立しているわけだが、私から見ると、わざわざ対立を過大に見せかけているという要素があると思う。お互いにである。

たとえば、慰安婦問題の市民運動に熱心に携わって来られた方からすると、いまの読売とか産経などは、慰安婦が存在していたこと自体を否定しているかのよう見えるらしい。慰安婦「問題」は存在しないと主張しているのを、慰安婦は存在しないと言っているかのように捉えたりする傾向があるわけだ。まあ、この激しい対立のなかで、ネット右翼などのなかには言いたい放題の人もいるから、そう受け取るの人がいるのも仕方ない面はあるのだけれどね。

だけど、政治的立場は違っても、慰安婦が存在していたことを否定する人はいない。また、慰安婦制度というものが、日本の国家的な要請でつくられ、国家が管理していたことを否定する人もいないだろう。

よく引き合いに出されることだが、この問題が国会で議論された当初、厚生省の役人が「民間がやったこと」と答弁したことが、韓国や日本の市民運動で大きな問題となった。だけど、そのことは、当時から右翼メディアも問題にしていて、たとえば河野談話が出た翌日の産経新聞主張は、「慰安婦問題が政治問題化して以来の政府の対応は怠慢にして不誠実きわまりないものだった。最初は「軍が関与したことはない」と言い逃れ」とのべ、その答弁が問題を大きくしたことを批判したりしていた。軍が関与していたことは、産経にとっても当然の認識であって、誰もそれを否定する人はいないのだ。

だから、よく、慰安所の設置や管理、慰安婦の移送に政府や軍が関与していることを示す事例を発掘して、「政府の言い分が崩れた」という言い方をする人がいるが、それは完全にずれていると感じる。そんな実例をいくら持ってきても、政府も右翼メディアも痛くもかゆくもない。(続)

2014年10月24日

会社の公式ブログですから、自分の講演会を紹介するだけではダメですよね。会社に関係する講演会も紹介しておかねば。

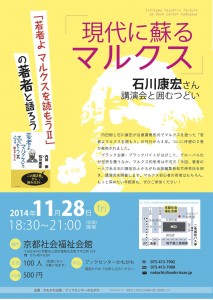

ということで、11月28日(金)、「現代に蘇るマルクス」と称して、石川康宏さん講演会と囲む集いを開催します(画像)。京都社会福祉会館で、午後6時30分から。参加費500円となっています。電話かFAXで申し込むことになっていますが、チラシを見るとメールアドレスが書いているので、メールでもいいのでしょう。

石川さんといえば、先日ご紹介したばかりですが、『若者よ、マルクスを読もう』の著者のひとりです。いま、書店に行けば、どっさりと積まれています。

何年か前、『蟹工船』がブームになった時、出版社としては「次は何が求められるか」って模索したんですよね。うちは、そういう労働現場を生みだす原因は何か、どうしたら打開できるのかという理論的な探究が始まるだろうと予想しました。

だから、マルクスとか『資本論』とか、そういう方向に行くだろうと思ったわけです(願望もありましたが)。だけど一方で、難しいものは受け入れにくいだろうという思いもありました。

そこで出したのが、『理論劇画マルクス資本論』(原作・門井文雄、構成・解説・紙屋高雪)でした。すごい反響でした。とりわけ、劇画版なのに理論的にもいちばんしっかりしているのではという経済学者からの評価もあって、うれしかったです。

その翌年出されたのが、『若者よ、マルクスを読もう』でした。これ、たくさん売れて、いま在庫切れですが、角川ソフィア文庫になっているので、そちらをご購入ください。今回の本は、その第二巻ということになります。第三巻(エンゲルス編)、そして最終巻となる第四巻(『資本論』などを論じる)へと続きますので、楽しみにしてください。

いま、当時の『蟹工船』ブームの時ほどには、マルクスは話題になっていないかもしれません。でも、そう思っていたら、12月6日には、世界で話題の『21世紀の資本論』が出版されるんですね。それが書店で山と積まれて、その横には『若者よ、マルクスを読もう』だとか、『超訳マルクス──ブラック企業と闘った大先輩の言葉』(紙屋高雪)が置かれることになると思うんですが、単なる願望に終わらないようがんばります。

石川さんの講演会では、まさにブラック企業だとかブラックバイトだとか、マルクスが現代に蘇らざるをえない状況になっている原因、それを打開する道について語ってもらいます。それを私が突っ込みを入れるという感じの運営かな。お待ちしています。

2014年10月23日

本当に突然のことですが、予定していたゲストの方のご都合がつかなくなったということで、次の日曜日(26日)、急遽お話しすることになりました。神戸芝居カーニバル実行委員会が主催で、「中嶋淳のアジト談義」と題する企画の7回目です。

三宮の中心地で午後2時からです。突然のことですし、予定のゲストが来れなくてがっかりして、参加を取りやめる人もいるでしょうから、私が宣伝しておかなくちゃね。

自衛隊を活かす会のことでも話すのかなと思ったら、主催者は、朝日新聞と慰安婦問題も取り上げてくれということでした。チラシを見れば分かりますが、主催者は「朝日新聞社「問題」こそ、新聞ジャーナリズムの真の復権 のチャンスかも知れない」と考えておられるようです。

なるほど。考えてみたら、自衛隊問題も慰安婦問題も、世論で意見の対立する問題であって、そういうことにジャーナリズムはどう向き合うかということが問われるんですよね。とりわけ左翼ジャーナリズムは、極端な立場に立ってしまうと、自衛隊問題でいうと「即時解散」で、慰安婦問題でいうと「日本側の主張には一片の道理もない」ということになるでしょうか。朝日は、自衛隊問題ではそこまで行かなかったけれど、慰安婦問題ではその路線を進んだわけです。

私は、どちらの問題も、そういう対立構図をつくってしまっては解決しないと思っています。その点では共通することもあるので、まとめてしゃべろうと思います。関心のある方はご参加ください。

土曜日も講演するんですけど、こっちは、ある地域にある共産党後援会が一斉地方選挙に向けて開催するものです。候補者が勢揃いしてご挨拶もするそうです。そこで、柄にもなく、集団的自衛権とからめて一斉地方選挙で勝利する意義などを語ろうと思います。こちらは、その地域に住んでいて、共産党を応援する人限定なので、場所等はお知らせしません。

なお、来月15日(土)、京都ジャーナリスト9条の会が主催して、シンポジウム「朝日新聞問題と従軍慰安婦報道を考える」が行われます。そこで、朝日新聞大阪本社の企画報道室長だった落合健二さんと、またまた私がお話しすることになりました。まだ慰安婦問題の本も出していないから、私がこの問題に関心があるなんて知られていないと思ったんですけど、そうでもないみたいですね。詳しくは近づいたらお知らせします。