2018年6月20日

サッカーの話ではない(日本代表の勝利はおめでたい)。本物の戦(いくさ)の話である。コロンビア内戦の和平合意はどうなっていくのだろうか。

18日(月)は地震の片付けでそれどころではなかったが、普通だったらその日の最大のニュースは、コロンビア大統領選挙の結果だった。和平合意の見直しを訴えた右派の候補が勝利を収めたのである。

コロンビア内戦の和平合意と言えば、2年前にそれを達成したサントス大統領(今回、任期満了で辞職)がノーベル平和賞を受賞したことで記憶に残っている方もおられるだろう。南米最大の左翼ゲリラだったコロンビア革命軍(FARC)に対して、殺人犯の懲役免除とかFARCの政治参加(国会議員に一定数の枠が設けられた)の権利を与えることと引き替えに、銃を置かせることを合意したのである。

われわれ日本人は平和志向が強いから、お互いが譲り合って和平合意が結ばれたことを無条件で讃えがちである。いや、日本人だけでなく世界的にそれを望むから、ノーベル平和賞の対象になったわけである。

それなのになぜ、その和平合意の推進を訴える候補が落選し、見直しを求める右派の候補が当選することになるのか。国民の多くにとっては、FARCを赦せないという感情を抑えることができないからである。

だって、50年にわたって戦われ、22万人の命が奪われ、4万5千人が行方不明のままだという内戦である。自分の家族や友人、知人のなかに少なくとも一人は殺されたものがいるだろう。抱く憎しみは抽象的なものではなく、体験に根ざした具体的なものである。

ところが、目の前に殺人の責任者がいるにも関わらず、懲役免除である。投票抜きで国会議員にもなれる。だからこの和平合意は、実は2016年の国民投票で否決されたのだが(反対が50.2%)、その後、議会の採決で押しつけられるという経過をたどる。国民が自分の気持ちを表明できる大統領選挙にあたり、再び反対の態度を表明したということであろう。「和解」というのは、言葉だけは美しいが、実態はどろどろしたものなのだ。

こういう問題をすっきりと解決することは難しい。南アフリカのアパルトヘイトの解決にあたっても、「真実と和解」委員会がつくられ、和解はするが、犯罪の責任者に真実をあますところなく語らせる手法をとることにより、被害者と家族の気持ちをなだめようとした。

コロンビアの内戦には詳しくないが、そのあたりはどうだったのだろうかと、ついつい考えてしまう。誰か教えていただけませんでしょうか。

ところで、なぜこの話をしているかというと、われわれ日本人がもうすぐ直面する事態と深く関係しているからだ。そう、お隣の北朝鮮で、何十万人もの殺害に責任のある金一族と、殺害され、抑圧された人びとが和解できるのかという問題である。(続)

2018年6月19日

震源地は高槻と茨城の間あたりということは、まさに我が家の直下でした。SF映画のなかに入り込んでいるような揺れの体験で、片付けに追われましたが無事でした。余震は続いていますが、これから本震が来ないように祈るしかありません。ということで本日から仕事に復帰。

週末の土曜日、愛知県の尾張旭に行って、山尾志桜里さんと対談してきました。そこで問題提起してきたことがあります。

今度の選挙で野党がまとまって安倍政権に立ち向かってほしいと願う人は多いと思います。だけど、野党の様子を見ていても、そういう動きが生まれてきません。

枝野さんは他の野党に影響されて立ち位置がぶれるより、立憲民主党の理念と政策を掲げて単独で闘ったほうが支持を得られると思っているようです。それは正しい面はあるでしょうけれど、残念ながら与党を覆すだけには至らないと思います。やはり共産党の支援は不可欠でしょう。

その共産党も現在のところ、政策協議もしないまま候補者を降ろすことはしないという立場です。選挙が近づいてくれば世論の圧力があって変わるという見方もあるようですが、現在の立場はかなり綿密な議論の末に生まれたもののようで、そう簡単に変わるとは思えません。

ということは、このままでいくと、選挙が近づいても政策協議は行われないまま選挙に突入する可能性が大です。ということは、野党がバラバラで闘うことになるか、そうでない場合も、政策を支持できない候補者を応援するということになって、いずれにせよ力の入らない選挙になりかねません。

実際、安全保障分野でいうと、共産党は日米安保と自衛隊に関する独自の立場を野党共闘に持ち込まないといっているわけですから、野党が躍進しても、安保と自衛隊をそのまま認める政権の誕生です。それだけではありません。立憲民主党ができたばかりでどうなるか不明な点はあるとはいえ、前身の民主党、民進党は「核抑止力」に依存することを明確にしてきました。それを受け継ぐことになると、野党政権といったって、いざというときはアメリカに核兵器を使ってもらうという政策を掲げることになります。

安保や自衛隊を認めるだけでも難儀なのに、そういう候補者を支持するということで力が出るのでしょうか。どうなんですか。

でも、中央のレベルで議論が進まないなら、選挙区のレベルでやればいいんです。具体的には「核兵器禁止条約の批准を掲げる候補者を支持する」ことを明確にし、候補者に約束をさせていくんです。候補者が中央に対して、「核兵器禁止条約の批准を公約にしないと当選できない」と直訴できるようにしていくんです。いまの市民連合なら、それぐらいの力はあるでしょう。

山尾さんに言わせると、核兵器禁止条約の批准を掲げていないのは、まだ議論していないからであって、議論すれば変わっていくはずだとのことでした。すべての選挙区でそういうことができれいければ、実態的に政策協議が進むことになり、協議がされていないから共闘できないという障害もなくなるんじゃないでしょうか。

普通は政策協議は中央レベルがやることで、しかも安全保障政策を現場で議論するのはあり得ないことでしょうが、市民と野党の共闘の時代ですから、過去の常識を乗り越える必要があります。

それに、核兵器禁止条約の批准は、政策レベルの問題というより、まさに市民運動の課題ですから、過去の常識からしても、こういう程度のことは当然だと思います。いかがでしょうか。

2018年6月15日

本日は(も?)忙しかったです。マルクス生誕200年の今年、関連する本を4冊出すのですが、その4冊目の作業でいつになく夜中まで集中していました。すでに2冊は刊行済みで、3冊目はすでにご紹介した『若者よ、マルクスを読もう』のパート3です。

この4冊目、まだタイトルを付けていませんが、もし付けるとすると、『200歳のマルクスが論じる共産主義』かなあ。ソ連崩壊以降、資本主義に変わる新しい社会をめざす人びとのなかでも、「社会主義」「共産主義」という言葉を使うのを嫌う傾向が生まれています。「未来社会」なんて聞き慣れない言葉が使われる時代です。おそらく国民のなかではまったく通用しておらず、仲間内だけでもてあそんでいる言葉ですけどね。

まあ、言葉の使い方はどうでもいいんですが、問題は中身です。この貧困と格差の現代社会をなんとか変えたいと思っている人はたくさんいると思うのですが、ではどんな社会に変えるのか。

ユートピアのような社会がすぐやってくるなんて、誰も思いません。だけど、実際には少しずつ変えるしかなくて、いまの社会とあまり変わらないものかもしれないけれど、「こういう社会だ」と言えないと、多くの人を駆り立てることはできないでしょう。そこが難しい。

でも、この本の原稿を見ながら確認できたのは、マルクスって、いろんな時代にいろんな違うことをいっていることです。若くて未熟な頃はこうだったが、成長してこうなったというだけではなく、成長してからも、ある時はこう言い、別の時はこう言うという感じかなあ。

それはよく分かるんです。政治に携わるということは、その時々の政治の要請に応えなくてはならないので、政治的な(学問的な正確さから離れた)判断が求められるのですね。

問題は、後世にマルクスを研究する人が、そうやって政治的に発言しているマルクスを、純粋に理論的な存在として捉えることでしょう。「時と場合に応じて柔軟に(悪い言葉で言えば「行き当たりばったりに)発言しているな」ということなのに、そこに理論的な意味を見いだそうとする傾向が強すぎると思うんです。まあ、マルクスが偉大すぎるのかもしれませんけどね。

さて、何を書いているのか、自分でも分からなくなりました。仕事しすぎですね。明日は愛知です。

2018年6月14日

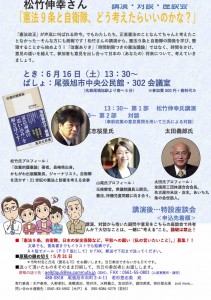

本日は午後から大事な私用なので、記事を考える時間がありません。そこで次の土曜日(16日)に講演しようとしている中身をレジメでご紹介。これでは分からないでしょうけど、かもがわ出版に入社してから12年間の総括的な内容にしたいと思っています。その後、山尾志桜里さん、太田義郎さん(あいち九条の会世話人)と対談するわけですが、これも楽しみです。以前紹介したチラシの下の部分が欠けていたので、完全版をアップします。

はじめに

一、この12年間に取り組んできたこと

1、『我、自衛隊を愛す 故に、憲法9条を守る』(2007)前後

2、『自衛隊の国際貢献は憲法9条で』(2008)前後

3、『抑止力を問う』(2010)前後

4、『憲法9条裁判闘争史』(2012)前後

5、『憲法9条の軍事戦略』(2014)前後

二、両立には2つのレベルが存在する

1、違いを脇に置ける国民投票段階での両立は簡単

2、違いを脇に置けない政権共闘での両立は複雑

3、しかし政権共闘抜きに護憲派の悲願は叶わない

三、いくつかの論点

1、米軍に深く組み込まれた自衛隊に専守防衛は可能か

2、国民に銃を向ける自衛隊の改革は可能か

おわりに

2018年6月13日

会談後のメディアの報道次第では、本日から長い連載を始めるつもりだった。1994年の米朝枠組み合意や2005年の6か国協議の共同声明と今回の発表を具体的に比較して、特別な進歩はないことを論じるつもりだった。

でも、本日の各紙を見る限り、その必要はないようだ。問題点がないかのように報じるメディアは皆無だったからね(事実よりも政治的立場を重視する機関紙を除くとだが)。

いやもちろん、かつては戦争相手だった米朝の首脳が歴史上初めて会談したというだけで、歴史的意義があったとは言えるだろう。少なくともアメリカの中間選挙がある11月までは極度の緊張状態に逆戻りすることがないだろうことも安心材料だ。

だけど、合意の水準は94年と05年の合意と同じ水準で、かつ北朝鮮はその合意時と異なり、実際に核兵器を保有していることを考えると、この合意を実らせるには半端ではない努力が求められる。

「体制保証」については踏み込むのかと思っていた。しかし、「体制保証」と訳してているメディアもあるけれど、実際に使われている言葉はsecurity guaranteeであり、「安全の保証」である。これも、「アメリカは北朝鮮を攻撃しない」という94年、05年の合意と同じである。北朝鮮人民の運動が高揚し、金一族の体制を脅かすようになった時、フリーハンドで臨めるわけで、大事なことである。

結局、私にとってのサプライズは、昨日の記事で書いた金正恩の言葉だけだった。「我々の足をひっぱる過去があり、誤った偏見と慣行が我々の目と耳をふさぐこともあったが、我々はそのすべてを乗り越えてここまで来た」という言葉だ。冒頭でサプライズを感じただけに、その後の会談に少しは期待したんだけれど、やはりそう簡単ではないよね。

でも、北朝鮮というジレンマを乗り越えるには、結局、そこしかない。金日成と金正日がやってきたことを「誤った偏見と慣行」と言い切れるかということだ。

金正恩がそう明確に言い切って路線を転換できれば、非核化には未来がある。金一族の支配体制の維持は困難になるだろうけれど。

しかし言い切れないなら、支配体制は当面存続するだろうけれど、非核化も当面は困難になるだろう。どちらの方向に進むのだろうか。