2014年8月13日

ある雑誌にこのタイトルで原稿を依頼されている。締めきりまではまだ時間があるので、とりあえず試案的なものをブログに公表。いろんな方の意見をふまえ完成させたい。

安倍内閣は七月一日、国民の圧倒的多数の反対を押し切って、集団的自衛権の行使を合憲とする閣議決定を強行しました。多くの方が、この暴挙に怒り、その行使を許さない決意を固め、闘っておられることでしょう。いうまでもなく私もそのうちの一人です。では、この問題の展望はどこにあるのでしょうか。

一、今後の展望をどういう見地で考察すべきか

大切なことのひとつは、よく知られているように、閣議決定はされたものの、このままでは集団的自衛権を行使することはできないことです。政府は、来年の通常国会に関連法案を提出するとしており、その成立が不可欠の要件となっています。

これは常識のように思えますが、大事なことです。二〇〇一年の九・一一に際し、NATO諸国が集団的自衛権を発動し、アメリカのアフガン戦争に参戦しましたが、だからといってどの国も新たな立法措置はとりませんでした。そもそも、世界のどの国も、集団的自衛権を発動するための法律などもっていません。一方の日本は、アフガン戦争でインド洋上で給油をするためにも、その後、イラク戦争後に陸上自衛隊をサマーワに送るためにも、その度ごとに立法措置をとってきました。政府はその理由として、他国は国際法上許される武力行使に制限がないが、日本は憲法九条で集団的自衛権の行使を禁止しているため、自衛隊の行動が集団的自衛権の行使にならないよう、歯止めをかける必要があるのだとしてきました。今回、集団的自衛権を行使できると閣議決定し、NATO諸国並みになったはずなのに、それでも立法措置が必要なのは、国民世論を欺くための「限定容認」とはいえ、建前としては「限定」だからです。法律というものは建前の世界を無視できないのです。

その点では、閣議決定の如何にかかわらず、憲法九条はまだまだ規範としての力をもっているのです。九条の力が生みだした猶予期間を活用し、集団的自衛権の本質についてより説得的に論じ、反対の世論をさらに強めて成立を阻止するというのが、この問題の基本的な展望でしょう。手綱を緩めず、引き続き全力で闘わなければなりません。

しかし同時に、いくら全力をあげるといっても、これまでの延長線上の取り組みをやる程度では、新たな展望はうまれません。いま私たちの目の前で進んでいるのは、安倍内閣が、衆参での圧倒的多数を背景にして、いくら反対世論が強まろうと、それを無視して次々と悪法を成立させているという事態です。過去の経験からすると、内閣のひとつやふたつがつぶれた上でようやく成立するような大きな悪法が、安倍内閣のもとではいとも簡単に通過していくのです。

もちろん、それに対する世論の反発は小さなものではありません。安倍内閣の支持率は確実に落ち込んでいます。しかし、安倍首相は、それに動揺することなく突き進んでいるように見えます。

おそらく安倍首相は、いくら自分に対する批判が高まったとしても、総選挙に打って出れば、引き続き自民党と公明党が多数を占められると確信してきたのです。民主党は国民の批判をくらって政権から転落したわけですが、その原因さえ自分たちで解明できておらず、低迷を続けています。維新その他の保守政党は、安倍政権を支える与党入りをめざす枠のなかで、いろいろ右往左往しているだけです。共産党や社民党は、いくつかの課題で国民的な共闘をつくりだす上で大事な役割を果たしていますが、いま選挙があったとして、安倍政権に変わる政権を誕生させる方針をもっているわけではありません。自民党政権を脅かす勢力がいないのです。

とはいえ、その安倍さんの余裕が少しぐらついたのが、七月一三日の滋賀県知事選挙の結果でした。野党がバラバラのままなら、いくら支持率が落ち込んでも定数一の選挙で負けることはないと高を括っていたのに、そうならなかったのです。その結果、秋の臨時国会にかけるとされていた集団的自衛権関連法案の一部は、すべて来年の通常国会に先送りされました。安倍さんは、関連法案が秋の争点となり、統一地方選挙で大敗北することになれば、残りの関連法案(こちらが集団的自衛権行使の本命です)の成立も展望できないと考えたのです。

そうであるならば、私たちがやるべきことは、一一月の沖縄県知事選挙を皮切りにして、来年の統一地方選挙で自公勢力を敗北させることを当面の目標におくことです。統一地方選挙の勝利の上に、通常国会を迎えるのです。そして、「この法案を強行したら、来年の参議院選挙(あるいはダブル選挙)で自公政権は終焉を迎えるぞ、閣議決定を撤回する政権が生まれるぞ」と迫っていくのです。それこそが、関連法案を阻止する上で、決定的な力となるでしょう。

でも、野党がバラバラな状況は続いています。それで、どうやって自民党を敗北させることができるのでしょうか。あるいは、自民党が敗北するなら、どの野党が勝利してもいいのでしょうか。(続)

2014年8月12日

たくさんの論点を深くとりあげるのが方針である。だから、頁数も値段も、それなりのものになる。

あとひとつだけ昨日議論になったことを紹介すると、この問題の遺伝的影響ということもある。8月9日の長崎における記念式典でのあいさつのことも問題になっているし、福島の女子高生が「子どもを産めるのか」と心配していると報道されている問題もあるし。

これは、広島・長崎の被爆者をずっと苦しめてきた問題でもある。被爆者が結婚し、子どもを産み、その子どもがガンになったりすると、親は苦悩するわけである。被爆者である自分が結婚し、子どもを産んで良かったのかと。

ただ一方、この問題ではたくさんの被爆者がいて、何十年にもわたる調査結果も出ている。そして、被爆者の子どもと、被爆者でない子どもとを比べて、ガンにかかる確率は変わらないのだというたしかな結果がある。

その結果は、被爆者に希望を与えるものではある。だが、そうはいっても自分の子どもが病気になれば、被爆したせいではないかと思い悩むのが、人の親の常なのだ。

だから、日本の原水爆禁止運動は、あるいは被爆者援護の運動は、「被ばくすることによる遺伝的影響がある」とは言ってこなかった。苦悩している親に追い打ちをかけるようなものだからだ。運動が生みだした知恵というか、被害者によりそう優しさというか、そういうものだったと思う。

それを4年目を迎える福島にどう生かしていくのか、あるいは生かしていくべきではないのか。そういうことも、この本の重要課題である。被爆した方とそうでない方のあいだで子どもがガンになる確率は変わらないという事実だけを客観的に伝えるのか、それとも価値判断を加え、リスクは無視していいのだと伝えるのか、逆に出産を不安に思う気持ちを強めることになっても、リスクはあると強調するのか、そういう問題である。どういう伝え方が、不安を抱えている高校生にとって適切なのかという問題である。

今回の本の筆者たちは、全員が、3.11の以前から長らく原発反対運動や原水禁運動、被爆者援護の運動に献身してきた人たちである。3.11を受けて突然めざめた人ではない。そういうところも、この本の信頼性を高める要素となるだろう。

11月頃に発売。とりわけ福島に住む200万人の人々に買ってほしいと思っている。

2014年8月11日

先週は中国、九州を回ったわけだが、今週は東京。今朝は午前10時から日本大学歯学部で、本の編集会議である。

何の本かというと、この記事のタイトルにあるもの。といっても、その編集会議で決まったばかりなんだけどね。著者は、児玉一八、清水修二、野口邦和の3氏。

急に決まった本である。サブタイトルからも推測できるように、「美味しんぼ」騒動が直接の動機だ。放射線被曝の影響をどうみるかについては、4年目を迎えるいまになっても、ホットなテーマであり続けているということが、「美味しんぼ」問題を通じてはっきりしたということで、関係者が「やはり出さねば」と決意し、この本をつくることになった。

「理科・社会」とあるのは、この問題をよくあらわしている。放射線被曝は、どの程度の被曝によってどんな影響があるのかということでいえば、まさに「理科」の問題である。しかし、その影響の程度をどう評価するかということになると、価値判断が入り込んでくるので、「社会」の問題にもなってくる。両方の角度から論じないとダメな問題なのである。

この会議で教えてもらったが、航空機の客室乗務員がガンになる率の調査というものがある。よく知られているように、航空機って、低線量被曝が継続する場所だから、ちゃんと調査しているんだね。

その結果をみると、一部に(ほんの一部に)例外があるとはいえ、客室乗務員のガンになる率は、一般人より低いのである。低線量被曝しているのだから、ガンにかかりやすいのに、実際はそうなっていない。

なぜそうなるのかといえば、ガンになるには別の要因の方が多いからである。仕事に意欲をもってやっているとか、休暇を思いっきりうまく使っているとか、労働時間が適正であるとか、そういう要素があると、低線量被曝の多い客室乗務員がガンになりにくいわけだ。

その調査結果についてのグラフは、この本に載せることになる。そういうことを、いろいろな角度で立証していくというのが、この本の目的になる。

2014年8月8日

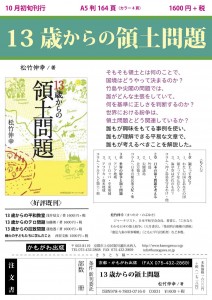

14年ほど前から本を書き始め、当初は年1冊ペースでしたが、昨年は平凡社新書から2冊になりました。今年は、自分の出版社から2冊です。2冊目がこれです。『13歳からの領土問題』。

これ、「13歳からの…」シリーズなんです。これまで、『13歳からの平和教室』(浅井基文)、『13歳からのテロ問題』(加藤朗)、『13歳からの拉致問題』(蓮池透)と出してきました。

来年は、これにふたつが加わる予定。『13歳からの税金教室』、『13歳からの日本国憲法』です。そうなったら、合計6冊にもなるから、セットにして学校に本格的に販売できるようになると思います。司書のみなさん、その際はよろしくお願いします。

『13歳からの領土問題』は、もともと、学校図書館向けに発行した『領土を考える』(上中下)をベースにしています。これは、私が原稿を書いて、塚本孝先生に監修をしていただいたものです。

塚本先生は、現在は東海大学で国際法を教えておられますが、数年前までは国会図書館で研究職をしておられました。外交防衛課長とかね。とりわけ領土問題、そのなかでも竹島問題では、日本の最高権威だと思います。

その先生の監修を受ける過程で、自分の領土問題の知識の不正確なところとか、考えの浅いとことかを教えてもらい、すごく勉強になったんです。『13歳からの領土問題』には、だから、中学生や高校生が領土問題を学ぶうえで、間違えのない知識がぎっしりとつまっています。

同時に、その領土問題に興味をもてるよう、事例とか豆知識的なこととか、いっぱい工夫しました。来月頃、この本、読者プレゼントも実施しますので、楽しみにしてお待ちください。中学生、高校生のお子さんがいる人に限定かな。

2014年8月7日

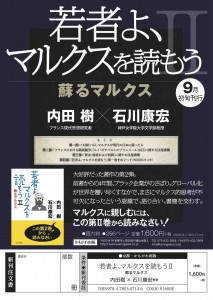

内田樹さんと石川康宏さんの共著の第2巻目、いよいよです。9月上旬に書店に並ぶと思います。

第1巻は、サブタイトルが「20歳代の模索と挑戦」とあったように、マルクス20歳代の4つの著作をとりあげ、お二人が往復書簡で語り合うものでした。20歳代といっても、29歳で『共産党宣言』を書いたわけですから、すごいですよね。

今回の第2巻は、年齢的にいうと30歳代から40歳代になるでしょうか。とりあげられる著作は、『フランスにおける階級闘争』『ルイ・ボナパルトのブリュメール18日』『賃金、価格および利潤』となります。

書簡のやりとりが開始された直後、私は、3つめは『フランスにおける内乱』にした方がいいと思ったんです。だって、それでフランス3部作をいっきょにとりあげることになりますし、それ以上に、3.11後、日本の変革のありかたが模索されているもとで、階級闘争論・革命論でそろえることが適切なのではと考えたからです。

でも、石川さんが、いろいろ考えた末に、やはりマルクスの成長にそって書いてみたいとおっしゃって、執筆された著作の順序に論じることになりました。でも、結果として、それでよかったんです。

『賃金・価格・利潤』って、私の想定では、マルクス経済学の基本的な考え方を論じあうものになる予定でした。もちろん、そういう部分もあります。

だけど、前回著作いらいの数年間で、ブラック企業という言葉が生まれたことに象徴されるように、マルクス主義でなければ説明できないような事態が目の前で進行してきました。だから、『賃金・価格・利潤』が、目の前の日本の変革を論じ合ううえで、いちばんホットな著作として浮上したわけですね。

そういう事情があるものだから、この書簡のやりとりの途中で、朝日カルチャーセンター(中之島教室)が、お二人を呼んで対談させたんです。そのテーマが、「若者よ、いまこそマルクスを読もう 蘇るマルクス・レーニン主義」というものでした。

そうなんです。マルクス主義が蘇ってきている。目の前の経済現象がマルクス主義で解明しなければならないこともありますが、その打開策にもマルクス主義が求められている。グローバリズムに対抗できるのは、「万国の労働者、団結せよ」という員他ナショナリズムしかないという現実がある。

ということで、この対談も収録し、今回のサブタイトルは「蘇るマルクス主義」とつけさせてもらいました。そこが第1巻と異なるところで、だから本の帯には、「この第2巻から読みなさい」とつけています。どうぞ手に取ってみてください。