2013年12月2日

石破さんの「デモ=テロ}発言が、ずっと問題になっている。石破さんを嫌う人が多いのは知っているが、少なくともこれまでの彼の発言は、それなりに勉強したことのある人の発言であって、私自身は、わりと正確な発言をする人だと感じていた(評価は別にして)。

だけど、今回の発言は、それとは大きく異なる。だから、その違いを生みだしたものに興味がある。

テロって、現代の人間にはすぐに9.11が想起されるので、あれほどの重大な行為だと感じがちだが、もっと幅広い内容がある。何回か書いたことがあるけれど、二つの要素から成り立つ。

一つは、行為の理由にかかわるものであって、政治的とか、民族的とか、宗教的とか、そういう理由でおこなわれる行為である。個人的な怨恨とかにもとづくものではない。もう一つは、行為の手段にかかわるものであって、無差別な殺傷行為などにより、人びとを恐怖に陥れることにより、目的を達成しようとするものだ。

石破さん、勉強家だし、その定義はよく知っている。そして、その石破さんは、おそらく、デモの理由が政治的なところにある点で、まずテロの定義にあてはまると感じた。さらに、殺傷行為が必ずあることはテロの不可欠の要素ではなく、人びとが恐怖に陥る手段だったらいいのであるから(これは間違いない)、「ああ、自分の知っているテロの定義があてはまる」と直感したのだと思う。そしてブログにあわてて書いた。

たしかに、デモって、「示威行動」と訳されるように、「威力」を示すわけである。「威嚇」という要素がある。それを「恐怖」と感じる人が出てくるかもしれない。

だけど、デモって、民衆による意思表示である。民主主義の一環なのだ。

そして、その意思表示の向かう先は、権力者である。あえて「恐怖」という言葉を使うとすれば、民衆が権力者に「恐怖」を感じさせることによって、政治的な目的を達成するのがデモだといえる。

これは、テロとは全くことなる。テロというのは、あくまで、民衆に恐怖を与えることによって政治目的を達成するものだからだ。

で、結局何が言いたいかというと、石破さんが「恐怖」を感じたということは、デモはかなり成功しているということだ。権力者がそれを「テロ」だと発言するほどとりみだすまでになっているのだから。

ということで、秘密保護法をめぐる闘いは、かつてない規模と質で発展していることだと思う。確信をもって前に進みたい。

2013年11月29日

ドイツでの連立交渉がまとまったことが報道されましたね。キリスト教民主・社会同盟と社会民主党のあいだの連立です。いくつもびっくりすることがありました。

ひとつは、すごく時間をかけて交渉するんだということです。選挙がおこなわれたのは、9月の22日ですよ。それからすでに2カ月以上がたっています。これからも必要な手続きがあって、新政権の成立は早くてもクリスマスの前だそうです。合計3カ月ということになるんです。

日本なんて、覚えてますか。いちばんややこしかったはずの非自民・反共産の細川政権のときだって、政権発足まで3週間でした。

ふたつめは、それと関係することですが、連立交渉というものが実質的なことです。今回、全国一律の最低賃金制を導入することなどが明記されているそうです。具体的に額も決まっていて(時給1180円)、導入の時期と仕方(2015年から段階的に開始し、17年1月から全面実施)も連立協定には明記されているとのことです。それ以外にも、派遣労働が9カ月続いたら、正規労働者と同じ賃金に引き上げるとか、ホント具体的です。社会民主党が、具体的な成果を勝ち取らないとダメだと思って、がんばったんでしょうね。

これも日本なんか、そういうことないですよね。自公の連立だって、公明党ががんばるべきなんでしょうけど、集団的自衛権みたいな公明党の存立にかかわるものだって、別に突っ張るわけではありません。何を合意したと胸をはれないような、あいまいな合意で済まされるのが日本なんですね。

それから、そうやって合意したことを、ちゃんと党内手続きで担保することも、日本にはないことだと思います。ドイツの社民党は、この連立政権協定を、これから全党員投票にかけるということです。日本では、秘密保護法みたいに、選挙で公約したことのないことを強引に推し進める政党が、全党員投票どころか、所属国会議員の反対があっても強行するわけですから、あり得ないですよね。

いやあ、大事なことは、この連立が実現すれば、ドイツでは左翼党が野党第一党になることです。旧東ドイツの政権党の流れを汲む政党が、その後、社会民主党の左派の合流があったとはいえ、ベルリンの壁崩壊から20数年でそこまで到達するって、ちょっと信じられません。これまで、社会民主党の影に隠れて目立たない部分もあったわけですが、野党第一党になると、その存在感も増すでしょう。何を主張し、何をやるかで、今後、政権の一角に食い込むことができるかどうか、真剣に問われるでしょう。

ということで、来年1月になりますが、出します。『台頭するドイツ左翼』。サブタイトルは「共同と自己変革の力で」。お楽しみに。

2013年11月28日

辻井さんとはずっと前からお会いしたいと考えていた。だけど、実際にはじめてお会いできたのは、出版社に入り、本の執筆をお願いするためだった。

最初の本は、『心をつなぐ左翼の言葉』(2009年)。当時、「ロスジェネ」の編集長だった浅尾大輔さんが聞き手となって、辻井さんの考えを聞き出したものである。

「ロスジェネ」もそういう性格の雑誌だったが、当時からずっと左翼の退潮が続いていて、多くの方がその原因は何かを考え、模索していた。そのなかで、ときどき雑誌や新聞で拝見する辻井さんの言葉は、私にとってとても納得できるものだったのだ。

たとえば辻井さんは、九条の会などに講演に行くと、このような発言をしておられた。

「理論的には正しくても、相手の心に届かなかったり、相手を傷つける言葉がある」「必要なのは敵を味方にする言葉だ」

それは、私の心にグサッと突き刺さった。自分の正しさを疑わない人は、自分を変革することはできない。左翼が多数になるには、退潮する左翼の中でだけ通用する言葉を使っていても仕方がない。敵を味方にする以外に多数にはなれないのだから、そのためには敵の心を知って、どこかで通じ合えるような言葉を発する必要がある。そう考え、本をつくりはじめていた私にとって、バイブルのように響くことになったのだ。

この本をつくったあと、京都にお呼びして講演会をおこなった。その時、ある参加者が、自分の義理のお父さんと第二次大戦の評価の問題で(侵略かどうか)、何回も説得するのだが、意見が合わずけんかになる、どういう言葉が求められるか、と質問した。それに対して、辻井さんは、そんなにけんかするんじゃなくて、お酒でも飲んで、人と人との心のふれあいやきずなを大切にしたらどうかと答えていた。そうだよな、やはりそういう人と人の関係があって、ようやく言葉も通じるよなと納得したことも思い出す。

次につくったのが『司馬遼太郎覚書』(2011年)。新船海三郎さんがインタビューし、それをまとめたものである。

ちょうどNHKで『坂の上の雲』が放映され、日露戦争を「自衛」戦争と描くやり方に左翼からの批判が高まっていた。私は、『坂の上の雲』が文学作品として優れているとは思えなかったのだが、じゃあ日露戦争を美化する作品かというと、そういう見方にも違和感を覚えいていた。政治の世界では、安保闘争などで、積極的な役割を果たした方でもある。ましてや、これだけの国民的な人気のある作家を一刀両断に切って捨てるような評価では、ますます左翼の偏狭さが浮き彫りになるのではと憂えて、何とか司馬遼太郎評価を豊かなものにしたいと思い、辻井さんにお願いしたものである。

「司馬史観と呼ばれるものは個別具体的な物事を大事にするという点では、明らかに保守的であり、権力・権威主義を嫌う点では間違いなく革新的に思えた」

「あとがき」で辻井さんがこうのべておられるように、司馬史観というものは、保守とか反動とか、そういう単純な評価を許さないものである。そんなものだったら、これだけの読者を獲得することにはならなかっただろう。文学にあらわれた歴史観をどう捉え、どう評価するかという点で、この本は、第一級の重要性をもっていると確信する。

『心をつなぐ……」も『司馬遼太郎……』も、率直に言って、私が無理矢理押しかけていってお願いしたものだ。きっと、辻井さんには、それまで面識もなかったものからの急なお願いだし、とまどいもあっただろうと思う。それでも、とっても広い心で引き受けてくださった。

その背後にあったのは、日本の左翼が豊かになり、成長し、多数になることへの期待だったと思う。辻井さんから教えていただいたことを糧にして、これまで進んできた道を、さらに前に向かっていきたい。

辻井さん、本当にありがとうございました。安らかにお眠りください。

2013年11月27日

NSC法の成立に続き、特定秘密保護法案は衆院を通過した。今後も、いろいろなことをやってくるだろう。

そういうなかで、改憲問題は先送りされたかのように見えている。集団的自衛権の問題も、当初は年内に安保法制懇が報告書を出し、閣議決定で解釈を変えると言われていたが、それが延期されている。安倍さんは、とりあえず理念的な問題は棚上げし、具体的な課題に邁進しているのだろうか。

いや、違うと思う。改憲への最もスムーズで時間のかからない道を進んでいるように思う。本日の毎日新聞2面に、「改憲の『布石』」という見出しがついている記事が載っているが、それに同意する。

もちろん、ひとつは、具体的なことと理念とが、ひとつに連なっているからである。集団的自衛権を行使できるようになり、九条を明文改憲し、アメリカと一緒に海外へ出て行くようになることと、それにかかわる軍事機密を保護するとか、海外に出るための司令塔をつくることは一体のことである。

同時に、もっと重要なのは、理念問題での大仕事をやるための枠組みづくりである。改憲も集団的自衛権も、自民党だけではできない。公明党を牽制しつつ、維新やみんなを取り込んでいったとしても、秘密保護法案とは比べものにならないほどの大問題になる。維新、みんなの取り込みは最低限の条件なのだ。それを今回やり遂げたことにより、改憲への衝動はぐっと強まることになるだろう。

その毎日の記事は、こう書いている。

「政権の悲願である集団的自衛権の行使容認や、憲法改正に向けた政界再編への『布石』の様相も呈している」

「安倍首相の安保政策を後押しするのがみんなの渡辺喜美代表だ。『我々は集団的自衛権の行使を容認する方向で議論を進めている」(憲法解釈に慎重な)内閣法制局が横行する日本を変えるDNAを持って安倍内閣はスタートしたはずだ』。渡辺氏は25日、日本外国特派員協会での講演でこう語った」

「維新も、7月の参院選公約では集団的自衛権に関する法整備を明記した。石原慎太郎共同代表が改憲に関して『保守大連立ができるかもしれない』と言及した経緯もある」。「維新幹部は26日、『自民党は集団的自衛権や改憲でも、この(4党の)枠組みを利用するだろう。それはそれでいい」と指摘。ある議員は『個人的には改憲で連立したらいい』と漏らした」

秘密保護法案をめぐる今後の闘いは、ただこの法案の成立を阻止するというだけでなく、改憲をめぐる前哨戦ともいえるものだ。そのことを自覚し、改憲連合にくさびを打つだけの規模に世論を発展させることが、いま切実に求められていると思う。それが法案を阻止するだけの力にもなるのではないだろうか。

2013年11月26日

ようやく終わりました。あとは出来上がりを待つだけです。

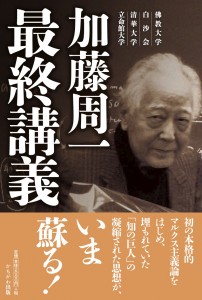

12月5日(加藤さんの命日です)に納品されてきますので、それ以降、ここで注文が可能になります。本屋さんに並ぶのは、20日頃になるでしょうか。もう少し早いかも。

表紙の出来もいいでしょ。佛教大学の最終講義の終了後、贈呈された花束をもっておられるんです。著作権継承者の方から、「こんないい表情をした叔父は見たことがない」と言われました。京都の関係者に言わせると、「京都に来られたときは、こんな表情になるんだ」ということでしたけれど。

加藤さんの本を編集させていただいたのは、すごく光栄です。かもがわ出版に入社して以来、こういう日が来ることを期待はしていましたが、実現するとは思いもしませんでした。

私にとっての加藤さんは、やはり『日本文学史序説』です。高校生の頃、「朝日ジャーナル」に連載されていたんです。ちゃんと読んだとまではいいませんが、知性を自慢したい学生にとって必携でしたよね。大学に入って1年目、永原慶二先生の歴史の授業を受けたとき、先生が「みんな、どんな読み物が好きなのかな? 私は連載中の「日本文学史序説」」とおっしゃって、教室が拍手喝采に包まれたことを覚えています。

それと、だいぶ時間がたつまで知りませんでしたが、私の実家にあった『世界大百科事典』(平凡社)は、加藤さんが編集長でした。自分で購入したのは、そのCD-ROM版ですが、信頼性という点では、その後に出てきた時点を凌駕していたと思います。ずっと活用していました。

かもがわに入社して、加藤さんの近くに在る機会もあったのですが、やはり直接に声をかけるのは畏れ多いし、言葉を交わすことはありませんでした。ましてや、本の編集ということになると、私のような新参者がかかわることなど、あり得ないことでしたし。

本来なら、本をつくるにあたっては、著者である加藤さんの綿密な校正を経なければなりません。それができなかったのは残念ですが、この機会に、今回の本の細部を編集するため、いろんな過去の本を再読しながら、「どういう論理で証明していくのか」とか、「どんな言葉遣いをしておられたのか」とか、そんな視点で眺めることができ、とっても勉強になりました。

今回の本が評価を得られれば、第2弾、第3弾もあり得ます。是非、ご購入いただき、広げてください。