2013年10月3日

福島原発事故の1年目、2年目と、うちの会社が後援する企画を、福島の浜通りで実施しました。1年目は、第一原発の保守管理をしていた蓮池透(北朝鮮拉致問題の)さんによる講演と、伊勢﨑賢治さんのジャズヒケシ。2年目は、池田香代子さん、齋藤紀さん、清水修二さんをお招きしたシンポジウム「福島再生の可能性はどこにあるか」。全国からツアーも実施し、県外の人には福島の実情をリアルに知る機会にもなったと思います。

さて、来年は3年目です。本日、先月に引き続き、この企画の中心になってもらう予定の佐藤秀樹さん、佐藤晃子さんとお会いし、いろいろと話し合ってきました。佐藤さんは、うちから出版された本、「あの日からずっと、福島・渡利で子育てしています」の著者です。最近増刷になり、評判が高まっています。

さて、その企画のことです。詳細を発表できるのはもっと先になるでしょうが、「こんな感じになるかなあ」ということを言えるところまでは来たと思います。

タイトルは、つけるとすると、こうなります。「福島の子育て中の家族が生き方を語り尊重し合う音楽の夕べ」。もっと短く表現できるかっこいいタイトル、募集中です。

「音楽の夕べ」にしては重たいなと思われるでしょう。でも、福島で子育てする家族を対象にして何らかの取り組みをする場合、ただホンワカと、その問題を回避し、音楽で癒やされることだけを目的として集うことはできない。というか、そういう取り組みでは現地の方もやる気にならないというのが、まず前提としてあります。

でも、じゃあやるとなると、それが難しい。子育て中の家族といっても、福島に残っている人もいれば、妻と子どもを避難させている人もいれば、いったん避難したけれど戻ってきた人もいます。ずっと残っているけれど、できれば避難したいという人もいるでしょう。

それらどんな決断も、それぞれの家族にとっては、とっても重大な決断だったはずです。自分の決断は正しかったと思いたい。だけど、自分の決断が正しかったという思いは、一歩間違えると、別の決断は正しくなかったということになりかねない要素を含んでいるわけです。

そのため、同じように原発事故の被害者なのに、お互いを批判しあうような場面もあるわけです。そういうことはイヤなので、立場が違うとわかれば、あまり深入りしないつきあいにとどめようとしたり。

できれば、そこを突破したい。まったく違う決断をした家族が一同に会し、お互いの立場を語り、それらをお互いに尊重したいと思えるようにしたい。だって、同じ被害者で、みんな失ったものがあって、本当は共感し合えるはずなのだから。

1回の討論で解決するような簡単な問題ではありません。でも、それを試みる最初の機会にしたい。

これが、企画の底を流れる趣旨になると思います。もちろん、これから実行委員会をつくるので、そこでどんどん変わっていくかもしれませんが。(続)

2013年10月2日

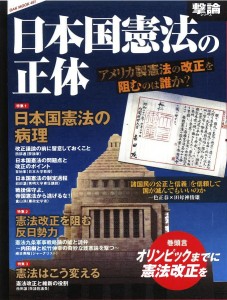

オークラ出版というところが、最近、ムック「撃論シリーズ」の一つとして、『日本国憲法の正体』というのを出しました。1200円もします。その第1特集が「日本国憲法の病理」というものなんですが、第2特集が「憲法改正を阻む反日勢力」。

表紙を見てください。その第2特集では、私の護憲論が批判の対象になっているではありませんか。「憲法九条軍事戦略論の嘘と詭弁 内田樹と松竹伸幸の奇妙な護憲論を撃つ」ですって。

『9条でどうでしょう』(内田)と『憲法九条の軍事戦略』(松竹)への批判なんです。いやいや、内田樹先生と並べて批判するって、先生に失礼でしょ。

いまから出張で東京に向かい、明日はそのまま福島まで行くこともあって、その中身を紹介するヒマはありません。でも、「憲法改正を阻む勢力」の筆頭にあげられていることは(表紙においてですけど)、とっても光栄です。私が書いていることが、改憲勢力にとって、「阻む」力になりそうだと認定されているということですから。

それにしても、『憲法九条の軍事戦略』に真っ先に反応し、ながあーい批判を書いたのは、いまでは名前を知らない人の方が多いでしょうか、革マルの「解放」でした。ということは、今回のムックとあわせると、極左と極右が批判的に反応したことが分かります。象徴的な出来事だと思います。

私、このブログで、自分の書いていることは、左右の両派から嫌われるかもとか、護憲派にも改憲派にも異論が出るだろうって、ときどき書きますよね。それは理由のあることなんです。

私たちが抱える多くの問題は、護憲派はすべて正しいとか、改憲派はみんな間違っているとか、そんなことはないんです。本気で戦争したがっている改憲派って、そんなにたくさんいるわけではありません。だから、多数を得るためには、改憲派の心にどうやって響く言葉を届けられるのかを考え、発信しなければなりません。実際に人の心にある悩みや矛盾を受け止め、リアルな現実をふまえ、発言しなければなりません。

だけど、右にも左にも原理的な人というか、観念の世界に身を置いている人がいます。そういう人にはリアルな言葉は通用しません。だから、極左と極右の両方から批判が出るような言葉が、実は両派に(だから国民の多くに)伝わるのだというのが、私が自分なりの体験を通じて得た考え方なんです。逆に、片方からしか批判が出ないというのは、片方からしか受け容れられないというのと同じで、多数にはなれないということです。

だから、批判を受けて、とってもうれしくなりました。どうもありがとうございました。

2013年10月1日

総選挙の結果、議席の過半数を左派3党が占めたドイツで何が起きるのかを注目していると、先日の記事で書いた。大連立が大きな流れだろうけれど、それに抗する動きも出てくるのか、とっても関心があるからね。

本日の「赤旗」にその一端が出ている。以下、要約。

(社会主義を掲げる)左翼党は、3党で政権をつくろうと提案したが、社会民主党と緑の党は拒否。それを受けて左翼党は、新政権成立前に、3党が一致する最低賃金導入だけでも議会で可決しようと提案している。これについて評価する新聞もあらわれるなかで、メルケル与党のなかで、左派が過半数を得たことを直視し、妥協を探る発言も生まれている。たとえば、富裕税や所得税の最高税率の引き上げで財源を確保し、富の再分配をしようという案が与党内で出ている。しかし、これに対して、公約違反だという批判も与党内で出ている。(要約終わり)

私が面白いなと思うことはいくつかある。3つくらいかな。

1つ。総選挙の結果、メルケル与党が圧勝した。だから、社会民主党との大連立に向かうとしても、与党ペースで話が進んで、社会民主党は存在感を失っていくだろうと言われていた。だから、連立話はまとまるにしても、時間がかかるだろうというのは大方の見方だったと思う。だけど、実際には、政策でそれなりに一致する左派が過半数を占めているという現実があって、それをテコにすれば、何らかの成果をもたらすことができそうだということである。

2つ。そういう議論を、議席で10%ちょっとの左翼党がリードしていることだ。自分たちよりかなり大きい社会民主党に対しても、「いっしょに連立を組もうぜ」と提案している。それが拒否されたからといって、へなっとなるのでなく、大事な政策で一致することを示し、しかもそれを議会で可決するための提案をしている。実際、大連立ができたあとでは、その連立合意で政権運営がされるわけだから、政策が実現する可能性は薄れてしまうからね。「政権に入れなくてもやってくれるね」と国民に思わせるだけのものであって、すごい戦略だと思う。

3つ。そういう全過程を国民が体験していることが大事だと思う。おそらくドイツ国民は、社会民主党には慣れているが、左翼党は東ドイツのイメージもあるし、拒否感ももっている。しかし一方で、いくつかの州で左翼党と社会民主党の連立政府ができていることも知っている。全国レベルでの左翼との動きを見て、なぜ州レベルで連立ができたのかを、多くの国民は納得していくに違いない。支持するかどうかは別にしてね。

これらの過程が、ドイツの社会変革にとって、大きな意味をもつのだろうと思う。目を離せない。ドイツ左翼党の本、近くちゃんと出しますからね。

2013年9月30日

神戸の元町商店街に「海文堂」はある。来年で創業100周年を迎えるところであった。名前の通り、もともと「海」に関係する本を中心に置いてきたが、人文・社会の本を積極的に展開していて、うちのような出版社にとっては得がたい本屋だった。

その海文堂が、本日、閉店である。もちろん、いま、本屋の閉店はめずらしくないし、どんな出版社もいつ倒産してもおかしくない。だけど、海文堂の閉店は、うちにとって大きいというだけでなく、元町に本屋がなくなるということだから、神戸の人びとにとっても影響が甚大だと感じる。

実は昨日、海文堂のある元町商店街の「神戸まちづくり会館」というところで、非核神戸港方式にちなんだ集いがあり、講演を頼まれていた。海文堂がなくなることは聞いていたから、訪ねる予定があった。そうしたら、その前日に海文堂に立ち寄ったお玉おばさんから連絡があり、すごいことになっているから是非行きなさいと言われたのだ。

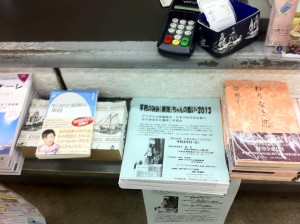

いや、ホントだった。この写真、レジなのだ。そこに私の本と、講演会のチラシが置いてあった。爆発的に売れている岸惠子さんの「わりなき恋」の横だよ。しかも、私の本の最後の1冊、目の前で売れてしまった。

店長の福岡さんにご挨拶したら、毎年おこなわれるこの講演会、福岡さんも参加しているそうだ。だからいつも、チラシをこうやって目立つところに並べてくれるんだね。実際、チラシを見て来たという方が、講演をとっても熱心に聞いてくださった。福岡さん、「今後は一人の読者として貢献させていただきます」と言っておられたが、本当に打撃は大きいよね。でも、長い間、ご苦労様でした。ありがとうございました。

で、私は、昨日だけでなく、一昨日も講演会。この秋の土日は講演会だらけです。うれしいのは、「九条の会」などを中心にして、「憲法九条の軍事戦略をベースに話してほしい」という依頼が多いことだ。

まあ、一人で毎週講演したからといって、影響力は限られているけれど、九条の会のなかに、軍事戦略というものを考えなければならないという動きが出ていることは、私としてはうれしい。本気で九条を守ろうとか、九条を実現しようとか思えば、そこをくぐり抜けないとダメだと思うしね。だから、今年の秋は、多少は無理してもがんばります。

2013年9月27日

昨晩、改憲派とつながりを持つ知人と久しぶりにお会いし、いろいろ話を伺った。本人は改憲派というわけではないが、産経新聞の「国民の憲法」などにも意見を求められている方だ。

その方が、自分が招かれた改憲派の討論会、集会などの様子をリアルに語ってくれた。一言で言えば「前のめり」になっているという印象だそうだ。

天皇の元首化問題なども、改憲派のなかにも慎重論は多いのだ。だって、本当に権力をもつ元首にしてしまえば、戦争だって天皇の名でやることになるし、そんな戦争で負けたら「退位」とか「廃止」なんてことになりかねない。それだったら、「象徴」のままにしておいて、「世界に類例のない地位」を誇った方がいいという考え方の方も多い。ところがいまや、そういう意見さえ言いにくい雰囲気があるという。政府の安保法制懇で集団的自衛権の議論をリードしているある学者も、元首化問題では別の見解を持っているようなのだが、集会ではもごもご言うにとどめるという感じだそうだ。

あるいは、その集団的自衛権。日米共同訓練中に米艦船が攻撃されても自衛隊が反撃できないから集団的自衛権が必要だというが、共同訓練中に片方だけをねらって攻撃するなんて現実味のある想定ではない。だけど一方で、日本の平和に関係のある事態のように見せかけないと、世論の離反が起こるので「共同」訓練といわざるを得ない。でも、あまりに「共同」を強調しすぎると、「それって個別的自衛権の話でしょ」となっていく。そういうことも含め、改憲派の集会で集団的自衛権の言葉は飛び交うが、そもそも集団的自衛権とは何かを理解している人は、ほとんど存在しない印象だという。

「地球の裏側」問題も同じだ。理論的に言えば、集団的自衛権を認めれば、「地球の裏側」まで自衛隊が行くのは当然のこと。だけど、それでは理解されないだろうということで、日本の平和に関係しそうな事態に見せかける。だけどそうなると、集団的自衛権の問題ではなくなってくるというわけだ。

参議院選挙の結果、改憲が現実味を帯びてきて、改憲派は本当に高揚しているのだと思う。それで、あれもこれもこの機会に、という感じなのだろう。

だけど、だからこそ、改憲派のなかにもいろいろな意見の違いがあるのに、それを深く議論して、調整して一本化して、「ここで突破しよう」というふうになりにくい。まあ、そこの矛盾をどう突いて、亀裂を拡大させるかというのも、考えないとダメなところだと感じた。