2017年2月17日

慰安婦問題の解決を願う人々にとって(そんな問題は存在しないという人ではなく)、なぜ河野談話は好意的に受けとめられ、日韓政府合意は否定的に捉えられるのか。それは、同じ言葉が使われているにしても、心からの謝罪か表面的な謝罪かということが、なんとなく見えてしまうからではないかと私は思う。同じ言葉が使われているので、論理的に説明するのは簡単ではないが(この連載で説明するように努力はするが)、そういうことってあるのではないか。

よく、法的な謝罪だけが真の謝罪だと言われることがある。挺対協などはそういう立場であって、だからソウルにある挺対協の人権博物館を見学すれば分かることだが、館内に流れるテープ音声では、河野談話についても法的な謝罪をしていないものだとして問題にしている(少なくとも私が訪れた2年程前はそうだった)。

でも、法的な謝罪ではなくても、河野談話や現在の河野さんの立場は、慰安婦問題の解決を願う少なくない人々(全部ではないが)にとって受け入れられているのではないだろうか。それは、法的な謝罪と心からの謝罪が別物だということを(関連がないとは言わないが)、示しているのではないだろうか。

私たちの周りの世界を見渡せば分かることだが、違法行為をしたとして罪に服することは、謝罪とは何の関係もない。例えば誰かを傷つけたとして、その容疑者が裁判で有罪となり、何年間か服役したとする。その人は、被害者に対して謝罪をせずとも、娑婆に出てきた時点で、法的な責任は果たし終えたのである。それ以上のものは求められない。

もちろん、傷つけた人に対して謝罪することは、刑期の長さに影響することはあるだろう。しかし、謝罪しなくても、つとめを終えれば法的責任はそこで終わりなのである。謝罪しないから再び収監されることはあり得ない。やはり謝罪するかどうかは、法的責任とは無縁なのである。

それなのに、この世界では、法的責任を認めるかどうかが、謝罪しているかどうかのメルクマールとされる。言葉のなかに「法的責任」というものが入っていないと、どんなに心を込めても「謝罪していない」ということになる。

なぜそんなことになるのか、私にはよく分からない。推測として言えるのは、慰安婦問題が浮上したとき、政治の責任で解決する動きがなかったので、当事者たちが裁判所に訴えたことがきっかけだとは思う。裁判で勝とうとすれば、何らかの法律に日本政府が違反したと証明しなければならないので、そういう角度で物事を考え、判断することが唯一の基準になっていったのだろう。

ここを整理しきれないと、この問題は膠着したままで推移する。その結果、高齢の慰安婦の方々が解決を目にすることのないまま、心が穏やかでないまま亡くなっていくことになる。土日のお休みを挟んで来週再開するブログでは、そこの整理を試みたい。(続)

2017年2月16日

河野談話と日韓政府合意とを比べ、後者が優れていることは、事実によって明らかだ。その事実とは何かというと、慰安婦の方々に渡されるおカネの性格が、それぞれで決定的に違うことである。

よく知られているように、河野談話にもとづいて設立されたアジア女性基金は民間基金と称され、慰安婦の方々に拠出したお金も民間の募金とされた。基金の運営資金として税金が投入され、それなりの額に達したようだが、慰安婦の方々に税金は渡されなかった。

一方、今回、韓国に設立された基金から慰安婦の方々に渡されるお金は、全額が日本の税金である。民間資金は1円も投入されない。誰が見てもアジア女性基金との違いはあきらかだろう。

アジア女性基金がなぜ民間基金と言われたかというと、政府間の法的な問題は、65年の日韓条約と請求権協定で決着済みだとみなされたからである。税金を投入して対処すべきような新たな法的問題は存在しないと考えられたのである。

河野談話も、日本政府に法的な責任があるとは認めていない。「慰安所の設置、管理及び慰安婦の移送については、旧日本軍が直接あるいは間接にこれに関与した」「本件は、当時の軍の関与の下に、多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題である」「心からお詫びと反省の気持ちを申し上げる」。

「強制」という言葉、あるいはその意味内容の言葉がいくつか使われてはいる。例えば「本人たちの意思に反して集められた事例」などである。しかしそれも、「業者が主としてこれに当たった」として、日本軍が強制したという構造ではない。日本軍がやれば政府の法的責任が生じることになろだろうし、法的責任がなくても何らかの責任が生じることは明らかだが、やはり法的責任はないというのが河野談話なのである。

一昨年末の日韓合意はどうか。「慰安婦問題は,当時の軍の関与の下に,多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題であり,かかる観点から,日本政府は責任を痛感している」「安倍内閣総理大臣は,日本国の内閣総理大臣として改めて,慰安婦として数多の苦痛を経験され,心身にわたり癒しがたい傷を負われた全ての方々に対し,心からおわびと反省の気持ちを表明する」

基本的に河野談話と同じ水準であることが分かるだろう。「責任」という言葉は使っている分、河野談話より「上」と言ってもいいほどだ。その上に、全額税金で慰安婦におカネを渡すというわけだから、事実上、国家による個人保障と言ってもいいほどだ。法的形式にこだわる日本政府はそう認めないので「賠償」という言葉は使わないし、だから日韓合意否定派の餌食になるわけだが、河野談話にもとづくアジア女性基金よりも水準が高いのだ。

それなのになぜ、河野談話は好意的に受けとめられていて、それを超える水準を達成した安倍さんは嫌われるのか。そのねじれの中に、この問題を解くカギがあると感じる。(続)

2017年2月15日

昨日はブログを休んでしまいました。留学から帰国した娘が、3月からの就活を前に集中的に遊んでいて、奈良の飛鳥にも行きたいということでやってきたのですが、こちらには友だちがいなくて寂しいということで、丸1日、付き合わされていたのです。昨秋のプラハ1日3万歩に続く2万6千歩を記録しました。

さて、アメリカとか北朝鮮とか、いま論じるべき問題はとっても多い。そのなかで、ますます解決から遠ざかるように見える慰安婦問題について、どうしても書いておきたい。先日、福井の2.11で講演してきたのだが、その準備過程で、ずいぶんと考えることがあった。現在の日本でこの問題を論じると、左からも右からもバッシングされる可能性があるが(というか無視かな)、大事なことは避けてはならないと思う。

韓国のユン・ビョンセ(尹炳世)外相が13日、国会において、大使館前に慰安婦像を設置するのは国際的にあり得ないことだと発言した。また、一昨年末の日韓合意にもとづいてつくられた「和解・癒やし財団」の支援事業を受け入れた34人のうち5人は、合意に反対する関連団体(ナヌムの家などということだ)に所属していることも明かしたそうだ。この5人に政府が合意を強制したことはなく、本人が自発的に財団を訪れ、合意を評価したということである。

現在の韓国の世論状況からして、勇気ある発言だと思う。日本政府はこういう前向きの発言をとらえて、大使の一時帰国を解除すべきだったと思うのだが、何の反応もしないとは、政治的な鈍感さが極まっていると感じる。

この発言、とくに前者について、韓国国内からは「親日派」だとしてバッシングの対象になっているという。まあ、現状では、そうだろうね。

後者に関わって、慰安婦の34人が合意を受け入れているということを、私はとても大事だと思う。生存する慰安婦の7割以上になるのだから、多数の意思なのだ。

ところがこれまで、韓国や日本の日韓合意反対派は、慰安婦が高齢化して自分の意思をちゃんと表明できる状態ではないとして、7割以上という数には何の意味もないと批判してきた。今回、ナヌムの家などに住む5人が財団を訪問して、自分の意思でお金を受け取ったことについて、今度はどんな評価がされるのだろうか。批判が慰安婦に向かわないことを願うばかりだ。

ということで、この問題の解決は難しい。難しくしている原因はいろいろあるが、これを解決するという視点で考えてみて、こういう手法でアプローチしてみたらどうかと思う。

それは、河野談話よりも一昨年末の日韓政府合意のほうがずっと優れているという視点をもつことだ。日本であの慰安婦合意に賛成できない人の多くは、河野談話のほうがずっと優れていると思い込んでいるのではないか。それは間違いである。(続)

2017年2月13日

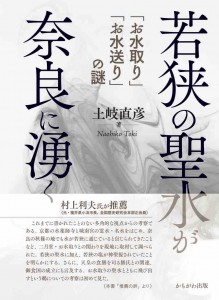

これはサブタイトル。メインは『若狭の聖水が奈良に湧く』だ。96ページ、800円+税で、21日発売予定(弊社のホームページではもう注文できる)。

奈良の東大寺の「お水取り」は有名である(私はテレビでしか観たことはないが)。3月12日の深夜になると、東大寺の若狭井という名前の井戸からお水をくみ上げ、本尊の十一面観音(誰も見ることのできない絶対秘仏だそうだ)に供えるのである。天平勝宝4(752)年からずっと続いているというから、今年は1266回目ということになるのだろうか。

ところで、この井戸、なぜ若狭井という名前かというと、福井県若狭の水が湧くからだ。普段は枯れているのだが、12日の深夜だけ湧き出すというのだ。若狭から東大寺まで90キロくらいあるのだが、地下を通じて流れてくるという伝承がある。実際、京都を中心に(兵庫県でも)、下をこの水が通っているという言い伝えが残っているそうだ。

毎年3月2日、その若狭では、「お水送り」の神事が行われる。小浜市の山間を流れる遠敷川「鵜の瀬」の河岸が舞台。朝から一連の行事があるらしいが、最後、2000人の松明行列が1.8キロを歩き、「鵜の瀬」で僧侶が「送水文」を奏上して、川に聖水を注ぎ込むらしい。

「謎」だらけのこの問題に挑んだのが本書。著者は元朝日新聞記者で、6年間、小浜市に勤務していた間に関心を持っていたが、退職後、本格的に文献にあたり、伝承地を訪ねたりして、本書を書き上げた。

福井県立若狭歴史博物館館長の柴田寿郎氏が、「お水送りについての総括と言えるすばらしい内容」と推薦。元小浜市長で全国歴史研究会本部正会員の村上利夫氏が、「お水取りの聖水とともに飛び出す鵜についての考察は初めて見た」と書いているが、その鵜の役割をはじめ、新しい考察がされているのが特筆される。

先日、著者が小浜市役所で記者会見をしたのだが、市の文化担当者も同席し、この本の意義を語ってくれたといいう。福井新聞にはその会見の内容が詳報されており、中日新聞の福井版にも近く掲載されそう。朝日新聞の著者への取材もすでに確定しているので、3月12日に向けて盛り上げていきたい。

2017年2月10日

本日も、集中して原稿を整理する仕事をしていて、ものを考える余裕がありませんでした。だから、ボヤッと考えたことを。

稲田朋美さんの国会での発言が話題になっていますよね。南スーダンでは、実態はどうあれ、日本の憲法解釈でいうところの「戦闘行為」は発生していないのだと。

これは、これまでの政府もずっとそうでした。小泉さんの時代は、「自衛隊がいるところが非戦闘地域だ」という名文句もありました。

だから、同じだと言えば同じなのですが、違いもありますよね。小泉さんは堂々としていたというか、憲法に違反することは自分では分かっていて、ホントは本音を言いたいけれど、総理大臣としては憲法に合致していると言うしかないので、「あなたも分かっているでしょ」と開き直っていたわけです。明るく。

だけど、稲田さんの場合、自信なげに言っている感じですよね。まあ、政治家としての風格の違いでしょうか。

ただ、もう一つ、違いを挙げるとすれば、自衛隊員が本当に危険にさらされているという切迫感が、いまは存在することでしょう。小泉さんの時には、官邸でイラクの自衛隊を統括した柳澤協二さんに言わせると、どうせアメリカのお付き合いで行くんだから、命をかける必要はないんだという空気が官邸のなかにあったということです。いま、安倍さんが自衛官に命を投げ出せという空気を感じさせているかどうかまでは分かりませんが、現実の事態は切迫しているので、何らかの時の責任という問題は生じるでしょう。やはり答弁もおどおどとしたものにならざるを得ないのでしょう。

それにしても、戦闘行為とは、国または国に準じる組織が当事者となって起こるもので、南スーダンの場合、政府は当事者だけど、副大統領派は組織系統もないし、領地もないから、戦闘行為ではないということです。まあ、その論理、まったくおかしいとも言えないと思います。

だって、たとえばナチスによるユダヤ人虐殺は、まさに平時において開始され、だから従来の国際人道法(戦時適用)では裁けなくて、ニュルンベルクで平時でもジェノサイドは裁けるという新しい法体系をつくったわけですから。短期間に100万人が虐殺されたルワンダでも、確かに虐殺された側は、組織系統もなかったし、領地をもっていたわけではないですよね。

だから、憲法九条を持ち出さずとも、たしかに「戦闘行為」ではなかったのかもしれない。実際、交戦する力がある軍隊が、交戦能力のない人たちを一方的に虐殺しているわけですから。

問題は、でも目の前で虐殺が進行しようとしていて、ところが自衛隊は施設をつくるのが任務の部隊に「警護」の任務を与えて派遣していることです。何十万もの人を虐殺する軍隊を前にして、自衛隊が何らかの仕事ができるのか、仕事をさせて、殺すにせよ、殺されるにせよ、その結果に稲田さんがどう責任をとるのか。そこを私は聞きたいと思います。