2018年8月24日

昨日の自民党元幹事長との会談は成功裏に終わりました。乞うご期待です。

ところで、砂防会館に向かう途中、この本の帯で誰に推薦文を書いてもらうか、真剣に考えました。そこで思いついたのは、公明党の方に書いてもらうことです。

公明党が安倍さんの加憲案にどういう態度を取るのか、まだ定まっていません。悩んでいることでしょうね。

でも、最終的に加憲案にどういう態度をとるのであれ、親しい自民党元幹部の本に推薦文を寄せるなら、「付き合い」の範囲内で申し開きできますよね。しかし同時に、自民党と公明党の幹部がそろって護憲の本を書き、推薦文を寄せるということは、すごく意味のある行為に映ることでしょう。加憲を進めると、与党の内部に亀裂が生まれるよ、それでも強行するのかという。

ま、どうなるか分かりませんが、やってみる価値はありますね。その公明党の幹部は、私のこともよく知っている人だし。昨日、自民党と自衛隊で加憲に対抗するって書いたけど、公明党も加えちゃいましょう。

ところで、その自民党元幹事長には、ずっと昔お会いしたことがあるんです。その方が大臣をやっていたとき、共産党の国会議員が地元の陳情で大臣室に行ったのですが、なぜか私も同行したのです(理由は覚えていない)。

そうしたら、大臣は、共産党の国会議員を褒めちぎるんです。もちろん、政策とかは違うから褒める対象ではないんですが、人柄とかをね。

議員と同行していた地元の陳情団は、気分がいいですよね。いつも支持して、選挙では投票する議員を、自民党の大臣が褒めるんですから。

その場の雰囲気がガラッと変わるのが分かりました。みなさん、共産党の支持者なんですけど、大臣のファンになっていくんです。

左翼、護憲派は、政敵を糾弾することに命をかけているように思います。だけど、そのことによって政敵の支持者は、ますます左翼、護憲派を嫌いになります。

でも、自民党は、そこが違うんですね。昔の自民党はと限定したほうがいいかもしれませんが。

政敵を褒める(政策以外を)ことによって、共感者を増やすって、大事だと思います。安倍首相の支持者を崩せないのは、案外、こういうところに原因があるのかもしれません。

明日は、大事な暑気払い。月曜日はお休みするので、ブログは火曜日からです。

2018年8月23日

本日、午前中は会議で、午後、新幹線で東京へ。ということで忙しいので一言だけ。

東京に向かうのは、元自民党幹事長にお会いするため。国会近くの砂防会館って、よくテレビで出てくるし、国会議員の秘書をやっていたときは身近な存在であったけれど、自分が中に入ることはずっと想定していなかった。

自民党総裁選挙で9条が争点となり、安倍さんが勝利して、秋の国会に自民党案が出されることが確実視されている。いよいよですね。

ということで、来年は年明けから1年間、9条が問われる年になる。だから1月には、その自民党元幹事長の9条護憲を訴える本を出したいのだ。予定通り自衛隊の複数の元幹部の本も出ていく。

自民党から自衛官まで一致して安倍さんに異議を唱えるっていう構図がつくれるかなあ。でも、当然のことながら、その一致点というのは、従来型の護憲派が主張しているものではない。

そんな一致点ならイヤだと護憲派からは突っ込みが入るかもしれないけれど、それは構わないのだ。だって、いくら護憲派の気分が悪くなっても、国民投票で護憲を選ぶ人が減るわけではないので。

来年は、自分にとってはほとんどまるごと自由時間ということになりそうなので、悔いなく闘います。では、行ってきます。

2018年8月21日

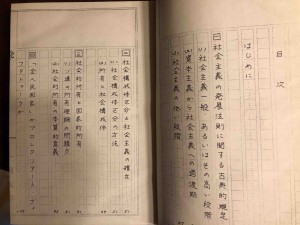

昨日、卒論のことを書いた。「現代社会主義の到達点と構造」というのがタイトルで、目次は画像をご覧あれ。

いやいや、現在、社会主義論を卒論のテーマにする人なんて、一人もいないだろうね。批判の対象にもならないというか、そもそも学問の対象ではないというのが、いまの風潮であると思われる。

しかも、目次の後半を見ていただきたい。結論部分は、「わが国の革命にかかわる諸問題」となっている。しかもしかも、この卒論の出だしは、こうなっているのだ。

「周知のように、日本共産党第一四回大会は、『現在、社会主義派世界史的にはまだ生成期に」あると規定し、今日の到達点から『人類の社会主義的、共産主義的未来がもつ壮大で……」云々。

これって、私がこの程度のことしか書く能力がなかったこともあるのだが(大学の社会学部2年生の夏から卒業する6回生の終わりまで、また経済学部に学士入学して退学するまで、授業は1回も出なかった。年度末の試験のときに教室に始めて入り、始めて先生のお顔を拝むという恥ずかしい学生生活だった)、それだけではない。当時、学問の世界においても、共産党が何を主張しているかが、それなりに注目され、価値あるものと思われていた事情が存在する。

だって、まだ社会主義国は存在していて、それなりの存在感があった。ところが、資本主義国にあって社会主義を掲げる勢力というのは、その多くが、ソ連や中国や北朝鮮や、どこかの社会主義にべったりだった。昨日書いた社会主義がどこまで到達しているかについても、それをオウム返しに言っていたに過ぎない。いずれにせよ、現実の社会主義国を賛美するばかりだった。

その中にあって、日本の共産党は、社会主義は「生成期」だ、生まれたばかりで未熟だという見解を打ち出したのである。「社会主義は立派だ」と主張していたソ連などからは、はげしい批判が寄せられる。

当時、共産党のなかでこの主張の中心にいた聽濤弘さんに伺ったところ、「ソ連など現在の国は社会主義ではないと言った方がいい」という人もいたそうだ。リアルな見方をする人が共産党の中にいて、だから学問の世界で主張されても違和感がなかったというか、卒論の冒頭に引用しても、内容的にそれに反対だという先生はいただろうけれど、引用することそのものが学問の基準から外れると考える先生はいなかったのだと思う。上田耕一郎さんなんかが、私の大学(一橋大学)で講師として迎えられたりもしていたしね。共産党幹部の理論は学問の対象だったのである。

でも、いま、冒頭に共産党の大会決議を引用するような卒論を書いたら、ただ批判されるという程度のことではないだろうね。「お前、学問をバカにしているのか」と言われるかもしれない。時代は変わったなあという感想だけれど、再び学問の世界で相手にされる時代は来ることがあるのだろうか。

2018年8月20日

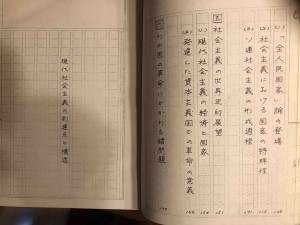

『北朝鮮というジレンマ』を書いているが、その途中、70年代初頭にソ連、中国、北朝鮮の間で起きた社会主義論争に言及する必要性が生まれた。そこで恥ずかしながら、私の大学の卒業論文を取り出してみた(画像)。

まだワープロなど存在しない時代。よく4万字も書いたよね。

当時、社会主義はどこまで到達したのかをめぐって、いろんな論争があったのだ。社会主義が崩壊した現在となっては、どれだけ意味があったのかと思っちゃうけどね。

ソ連は、すでに資本主義から社会主義への過渡期を終え、社会主義に到達したと高らかに宣言していた。階級対立はなくなり、「全人民国家」が出現したというのだ。

一方、中国は、過渡期→社会主義→共産主義という、当時の社会主義の段階的発展説そのものを疑って、共産主義になるまでは過渡期だという考えを打ち出していた。過渡期なのだから激しい対立があるのは当然ということで、文化大革命を正当化する理論的な基礎であった。

さらに北朝鮮は、自国が過渡期を終え、社会主義段階にあるという説をとっていた。しかし、社会主義になっても矛盾が起きるので、プロレタリア独裁が必要だとして、金一族の支配を正当化していた。

私の卒業論文は、マルクス、エンゲルス、レーニンの社会主義論をまず眺めて、さらにそういう論争を批判して、いまの社会主義がどこまで到達しているかを論じるものであった。読み返すと、真面目に論じているよ。

もちろん、社会主義というのはまだまだ生まれたてで、どこにいくかわからないものという位置づけで書いていた。しかし、そうはいっても、ソ連も中国も北朝鮮もみんな社会主義には違いないという前提で論じているわけだから、いまから見れば恥ずかしい限りだね。

でも、これを書くために、まだ第一巻までしか読んでいなかった『資本論』を読了したり、「全集」にもだいぶ目を通したし、偏ってはいたけれど、勉強だけはした。学生運動に没頭していたけれど、卒論を書く3か月は、学生運動もお休みしたしね。

率直に言って、幅広い知識を得るようなことはできなかったわけで、それは悔いの対象ではある。しかし、一つの学説を徹底的に勉強したという点では、その後の勉強をする姿勢を確立するには役だったかなと思う。

いずれにせよ、懐かしい思い出。いやな思い出ではない。

2018年8月10日

国連人権理事会が北朝鮮の人権問題をきびしく批判しているということで、それを材料にしていろいろ論じている。そこで前提として、この人権理事会の性格を紹介しておきたい。

一般的に言って、左翼や平和主義者と言われる人のなかでは、日本がかつて侵略したり植民地にしたりした国を批判することへの躊躇が存在する。日本の悪行がすべての源泉なのだから、被害を受けた国を批判してはならないという考えが、その根底にあるようだ。私の記事の評判もよくない。

しかも北朝鮮批判の中心になっているのは国連である。アメリカやら中国やらロシアやら、平気で国際法を無視する国が君臨し、いいように牛耳っている。国際刑事裁判所が人道に対する罪で裁判にかけているのは、アフリカなどの指導者ばかりであり、小さな弱い国をいじめる点では、国連人権理事会も同じ穴のムジナだと思われるのかもしれない。

しかし、この6月19日、トランプ政権が人権理事会からの脱退を表明したことを思い出してほしい。あの時、ポンペオ国務長官があげた脱退理由は、中国やロシアなど人権侵害する国が理事になれるような仕組みがあること、イスラエルに対する恒常的な偏見があることだった。アメリカの国連大使などは、「(人権理事会は)人権侵害国の擁護者で、政治的偏見の汚水槽」だと汚い言葉を投げつけた。アメリカにとってみれば、人権を侵害する国を助けるのが国連人権理事会という位置づけだ。

これは理由がある。人権理事会は安全保障理事会と異なり、大国の拒否権はない。すべての加盟国によって平等に理事を選ぶ仕組みである。だから開発途上国が協力し合って代表を送り出すのだ。国連の多数を占める開発途上国が主導する仕組みなのである。

歴史的にもそういう役割を果たしてきた。前身である人権委員会が名を馳せたのは、あのアパルトヘイトが横行していた南アフリカで、牢獄に捉えられた人びとも含むいろいろな調査をやって、それを報告書としてまとめ、世界に告発していった仕事を通じてである。その後、ピノチェト政権下のチリでも同じような役割を果たした。

注目してほしいのは、こうやって開発途上国優位の仕組みがあるにもかかわらず、国連人権理事会は北朝鮮をこれほど批判する報告書を出し、決議を採択していることである。批判決議は毎年採択されているが、最新の決議は、一人の反対もないコンセンサスで採択している。中国やロシアだって、決議に反対や保留という態度をとることはせず、確認の場から退席するに止めたので、コンセンサス採択ということになったのである。

だから、北朝鮮の人権問題の深刻さというのは、普通の理解や常識を超えたような問題だということである。あまたある独裁国家の一つというのではないということである。

私もそこを理解してもらえるような書き方をしないとね。本日午後は「歴史総合研究会」の第6回会合。来週は月曜日に『若者よ、マルクスを読もうⅢ』の初校ゲラを受け取り、突貫作業をやって、金曜日に再校ゲラを著者にお届けする予定で、ずっと仕事をしているのですが、一応お盆休みということになっているので、ブログもお休みします。