2014年2月4日

都知事選挙、最後の週だということで、ますます盛り上がっている。舛添さんの独走らしいから、脱原発派は必死だよね。

昨日、鎌田慧さんらが記者会見し、宇都宮さんと細川さんの両陣営に一本化を呼びかけたという。敗北した上に、二人あわせて舛添さんを上回る得票数だったら悲劇だと主張したらしい。

まあ、気持ちは分からないではない。だけど、私の見方は異なる。

今回の都知事選挙は、ずっと言っているように、脱原発のためには、左翼政党と市民運動の枠を越えて、まじめな保守との協力が必要だという自覚が生まれれば、大きな意味がある。そういう成熟がない段階で一本化をよびかけることは、それをめぐって批判の応酬があることが予想され、さらに溝が深まるだけのような気がするなあ。

現在の局面は、昨年からすると一歩前進なのである。昨年までは、脱原発は国民世論の多数を占めていたが、左翼や市民運動派に政治をゆだねることへの拒否反応も強く、脱原発派は政治の舞台では少数にとどまっていた。しかし、その国民世論の前進のなかで、保守のなかにも矛盾が生まれ、脱原発をかかげる保守というものが生まれてきた。協力が深められれば、国民世論の多数派から政治の舞台の多数派へと向かえる局面が、ようやく目の前にあるのである。

そういう保守とどう協力し合うのかというのは、新しい問題である。これまで保守陣営にいた人たちだから、市民運動派からみれば許せない実績とかもあるだろう。だから、いまの局面にふさわしく、新しい探究と模索が必要とされているのだ。脱原発のためには過去の問題は留保するのか、いや留保するくらいなら脱原発が実現しなくてもいいのかなど、真剣に考えなければならない。

論争の中身についても、共同のための論争とは何かを深めることが大事だ。敵を追い詰めるための論争をするのか、仲間として協力し合うための論争をするのかで、論争の中身も態度も変わってくると思うのだ。

そういう論争は、何よりもまず、どんなに批判するにしても、「脱原発では協力し合いたい」ということを明確にのべるものでなければならない。選挙では論争し合うけれども、選挙後は気持ちよく手を組もうと主張することが大事である。

言葉遣いも大事である。実際につきあいがあるわけではない相手を批判すると、ついついきつい言葉が飛び交うことがある。だけど、その相手と明日は顔をつきあわせて協力し合うのだと思えば、言葉も選ぶことになる。協力するか敵対するかで、そういうことも変わってくるのだ。

選挙だから、誰が当選するかということは大事である。だけど、今回の都知事選は、脱原発とか護憲とかの課題を、保守も含めていっしょにやっていけるきっかけとなるかどうかに、最大の試金石があると感じる。

2014年2月3日

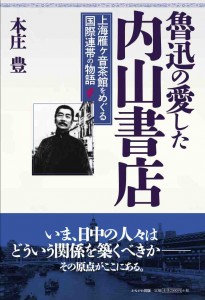

近く、この本を出します。『魯迅の愛した内山書店』。サブタイトルは、「上海雁ヶ音茶館をめぐる国際連帯の物語」です。著者は本庄豊さん。

先日、中国現代文学を教える大学教授の方とお会いしたんですが、この本、これまで知られなかった第一次史料も発掘して使っているそうです。文学史的にも貴重な本になっています。

同時に、私がこの本がいいなと思うのは、この記事のタイトルにあるような角度です。帯に「いま、日中の人々はどういう関係を築くべきか その原点がここにある」とありますが、それは私の率直な思いです。

日中友好運動のなかでは、「日中友好」とか「連帯」とか、そんな言葉が聞かれます。当然のことです。

だけど、そういう言葉を使っている人は、その言葉にどんな気持ちを込めているのでしょうか。もちろん、尖閣問題などをめぐって危うい関係がありますから、戦争になってほしくない、平和的に友好的にという思いがあるのは自然でしょう。問題は、どんな連帯、友好が求められるのかということです。

魯迅の生きた時期というのは、いわゆる「対華21箇条要求」からはじまり、満州事変へと続く時代です。だから、日中連帯という場合、その中心が日本の侵略に対して、日本と中国の人民がどう連帯するかということにあったことは確かです。

同時に、中国では当時、国民党政権が反共の立場から、抗日闘争の統一を望む人々を弾圧もしていました。魯迅も弾圧される側に身を置いていました。だから、この場合、内山書店を経営していた完造や美喜は、国民党政府と闘う魯迅を支え、連帯していたわけです。

こうして、日本政府の侵略政策と闘う日本の人々と、国民党政府の暴圧と闘う中国の人々がいて、それが連帯し合っていた。これが当時の事情でした。この本は、そういう連帯の構図をよく描いています。

そして、それは、いまの日中関係にとっても不可欠な視点です。尖閣をめぐっても必要なことは、領土問題は存在しないとして話し合いもしようとしない安倍政権を批判する日本の人々の闘争と、尖閣問題を力で解決しようとする習近平政権を批判する中国の人々の闘争と、それぞれを発展させ、連帯し合うというのが求められているのだと思います。

そういう関係のさきにしか、この地域の平和と安定はないと感じます。そういう自覚をこの本を通じて広げたい。

2014年1月31日

昨夜遅く、出張から帰ってきました。東京に2泊、福島に1泊。最後は仙台まで行きました。

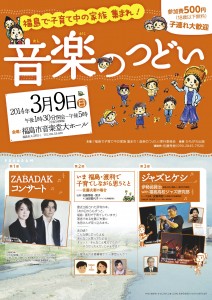

福島は、3月9日の企画準備が仕事でした。「福島で子育て中の家族集まれ! 音楽のつどい」です。いやあ、盛り上がりそうです。

福島で6書店ほどをもつ岩瀬書店の本部に行ったんですけど、担当の方のお一人が、「わあ、ZABADAK、なつかしい」とか言って本気になってくれました。書店のレジでチラシを置いてくれるし(2000枚くらいすぐなくなりますよとか)、当日に向けてフェアをやってくださるとのことで、「ポップをつくってください」と頼まれました。当日は本を売りに行ってもいいですよとかも。どうもありがとうございます。

福島高校にも行って、ジャズ研の顧問の先生とも打合せ。そこには、ジャズ研の初代部長さんも来られていて、いまや地元マスコミのエースなんですが、成功させるためいろんな知恵を出してくださいました。いやあ、いつものジャズヒケシなんですが、伊勢崎さんとジャズ研だけでなく、なんとテルミンが入るという変わり種なんですよ。それにくわえて、その初代部長さんも飛び入りしてくれそう。楽しくなってきました。

いや、福島市音楽堂って、すごいコンサートホールで、そこでジャズをやるって簡単じゃないそうなんです。音響をどうするかとか、ふつうなら1日前から借りて、リハーサルが必要なんです。というか、そういう不安があったのか、私が福島に行く前日、さすがZABADAKはプロで、初代部長さんの案内で、会場視察を済ませたそうです。

そういう難しいホールで、ZABADAKをやって、シンポジウムをやって、ジャズをやる(それにテルミンが入る)なんて、ふつうあり得ないでしょ。どんな音が響くのか、怖くなってきました。

でも、一生懸命やります。私とかまわりは未経験者ですけど、愛情をもって準備に参加してくれるたくさんの方がいますから。それでも失敗があるかもしれないけど、それも楽しんでいってほしいと思います。

2014年1月30日

安倍さんがよく言う言葉に、「対話のドアはいつも開けている」というものがある。昨日も国会の答弁でいったらしい。中国や韓国が首脳会談に応じないことを批判する言葉である。

この両国の頑迷さを印象づけ、自分の寛容さを強調しようという腹づもりだろう。そうだそうだと思う人もいるかもしれない。

実際、いくら見解が異なっていても、対話しないということはいい状態ではない。対話して、そこで安倍さんを批判すればいいじゃないかというのも、ひとつの見識だとは思う。

だけど、問題は、本当に安倍さんが対話のドアを開けているのかどうかということだ。何でも対話の議題にするのかということだ。

そうじゃないところに問題がある。だって、尖閣のことを考えてみればいい。安倍さんの立場によれば、そもそも尖閣をめぐる領土問題そのものが存在しないのである。存在しない問題を対話するということはないのだ。尖閣問題を首脳会談の交渉議題にするかと聞かれたら、安倍さん、ただちに拒否するだろう。対話対話といいながら、対話拒否というのが、安倍さんの基本姿勢である。

だから、中国は、「対話のドアが開いているというなら、尖閣を議題にしよう」と、おおやけに呼びかければいいのだ。そうすれば、対話の安倍さん、対話拒否の中国という構図は、あっという間に崩れるのにね。

それを思いつかないところか、悲しいことに、中国の中国たる所以でもある。世論と関係ないしに政権ができているから、ただ強硬姿勢にでて屈服させるというやり方が身についていて、世論に訴えて味方につけるということを考えないわけだ。

まあ、どっちもどっちなんだけど。

最後に、いつも堅苦しいことばかり書いているので、たまには違う趣向で。昨日、仕事で福島の保育園に行ったとき、聞いた話です。

子どもを迎えに行ったお母さんによると、見たこともない遊びを子どもがしていたとか。それが「飲み会」というんだそうです。

机がきれいにセットされて、コップとかいろいろ置いている。まわりで、みんなかしこまって座っているそうです。

まず自己紹介をするそうな。「私、○○○○といいます。22歳です。ドーナツやさんで働いています」とか、「○○です。28歳で、ガソリンスタンドで仕事してます」とか。

でも、まだ、飲み会に来る年齢層の感覚をつかめないのか、「私、87歳です」という子もいるとか。いや、その子のお家では、高齢者も元気で飲み会に行ってるのかなあ。

それで、親の迎えに気づいて、「そろそろ終わろう」という頃になると、「ラストオーダーが入ります」とか言うんですって。いやあ、すごいな。

2014年1月29日

本日は朝から福島へ来ています。いろいろやることがあるんです。

何よりも、3月9日に開く企画の準備です。「福島で子育て中の家族集まれ! 音楽のつどい」ですね(画像参照)。

まず、午前中から、『あの日からもずっと、福島・渡利で子育てしています』の著者である佐藤さんご夫妻に同行してもらい、協力していただきたい団体まわりをしていました。なんといっても、1000名の会場を埋めなくてはならないんですから。埋まらないと赤字になる(その場合、誰が負担するんだろうか? 怖くて、考えたくない)。

でも、どの団体にも、気持ちよく協力していただけるみたいで、うれしいです。出演者が立派なのに、準備するのは素人ばかりで、きっと失敗もあると思うんですが、その失敗を含めて楽しんでもらえればいいなと思います。

そしていまから、その企画の実行委員会。実際に、福島で子育て中の家族がメンバーです。さて、どんなご意見がでてくることか。

その後は、国際政治学に通じたお医者さんとの飲み会。そのうち、この方に、国際政治の本を書いてもらいたいと思っているのですよ。

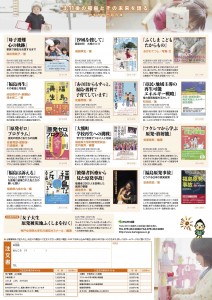

明日は、まず、岩瀬書店といって、福島に6つほどの店を構えるチェーンの本屋さんの本部に行きます。「つどい」のチラシを置いてもらうんですが、このチラシの裏は、こうなっているんです。

すごいでしょ。3.11以降、弊社が出した福島関連本(東日本大震災の本はもっとあります)の注文書です。もう12冊も出していて、近くあと1冊がでます。福島に本社のある出版社みたいですよね。「つどい」までの期間、このチラシを利用して、フェアをやってもらおうという魂胆なんですが、どうなるか。

その後、お昼休みに福島高校を訪ね、ジャズ研究部の関係者と打合せ。その後、仙台に向かい、出版について話し合います。夕方に東京で娘と食事をして、今日中に京都にもどるというスケジュール。仕事しすぎですね。