2017年6月14日

先日、生まれてはじめて、政治資金パーティーなるものに参加した。個人としてでも出版社としてでもなく、「自衛隊を活かす会」の事務局長として。もう14回もシンポジウムを開催しているが、国会で会場をお借りしたりするのに、いつもお世話になっている議員もいるわけで、礼儀も必要である。

まあ、私のようなものには、なかなか常識的なものではなかった。ホテルで朝食をとりながら講演を聴くのだが、2万円だからね。まあ、それでもいっぱい参加していたのは、政治家を大事にしよう、応援しよう、そのために年に2万円というなら出してあげようという人も少なくないからだろう。

同時に、それだけではないと思った。というは、その講演というのが、とても魅力的だったからだ。いつもそうなんだろうね。

講演したのは、最近までアメリカのヘリテージ財団で研究員をやっていた女性の国際政治学者。共和党系の財団だということで、トランプさんに関わるお話がリアリティがって勉強になった。オフレコの話が多かったので、ここでは書かないけれど。

講演後のやり取り、やはり北朝鮮に対してトランプさんはどう対応しようとしているのかが、議論になった。その方の見方は、トランプさんは基本的に経済制裁で北朝鮮の体制を崩そうとしているのではないかということだった。レーガンがそのやり方でソ連を崩壊させたのを見て、トランプさんはあこがれているらしい。それがあるので、中国との関係は親密さを保つのが基本路線ということでもあった。

一方、体制の崩壊って、いつ来るかわからない。北朝鮮のほうは、崩壊する前に一矢を報おうとするのかも。

本日の共同通信の配信では(京都新聞の夕刊に載っていたが)、7日の米上院公聴会で国防副次官補は、「(北朝鮮が)年内に初のICBM発射実験を行える状況だ」と証言したらしい。また同じ日の下院公聴会で、国防総省のミサイル防衛局長は、「北朝鮮が核弾頭を搭載したICBMで米国に照準を合わせることができると想定するのがわれわれの責務だ」と述べたらしい。防衛関係者は、やはり最悪の事態を想定して対処するべきだから、当然だろう(政治家が同じであってはいけないが)。

この問題、引き続き、日本政治の焦点になっていくだろう。それと平行して憲法改正論議が盛り上がっていくわけで、北朝鮮の核ミサイル開発が進めば進むほど、日本では護憲派が有利になるという状況をつくらなければならない。それくらいじゃないと、護憲派は勝てないでしょ。

まあ、それに貢献できるかどうかわかりませんが、自衛隊を活かす会は年末、この問題での長時間企画をするつもりです。平日の午後の時間帯をあてて、陸海空の自衛隊そろい踏みで、敵基地攻撃論も含めて議論します。まだだいぶ先ですが、よく準備してやりますね。

2017年6月13日

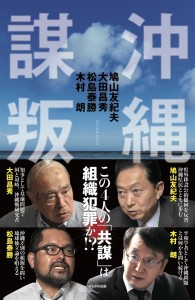

初めてお会いしたのが昨年の9月、那覇市にある国際平和研究所だった。元総理の鳩山友起夫さん、沖縄独立論の松島泰勝さん、平和学者の木村朗さんとの座談会をやって、構造的沖縄差別と言われる現状を告発する本を出そうという企画でお邪魔したのである。

まず近くのホテルでお昼にラーメンを食べながら打合せして、研究所まで向かった。近い距離とはいえ、90歳を越える大田さんに歩かせるわけにはいかないと思ったのだが、スタスタとというわけにはいかないけれど、お元気に歩いていかれた。

その後、11月にも2回目の座談会。両方とも3時間を超えたのだが、沖縄戦のことなどここまで覚えておられるのかと感嘆するほど頭脳明晰だし、終了後にはビールを振る舞われるなど気配りもしていただいたし、ずっとお元気でいるものと思い込んでいた。

今年に入り、座談会で語り尽くせなかったことを4人の筆者には論文でまとめていただき、ようやく最近、初校ゲラをやり取りできた。そして、昨日の朝、再校ゲラを沖縄に郵送した直後、訃報に接することになったのである。

この本で大田さんがどんなことを言っておられるのか、著者のお一人に沖縄の新聞社から取材があったらしい。そうだよね。大田さんの遺作というか、遺言のようなものになるわけだから。

ずっと沖縄県民の立場にたって闘ってこられた。しかし、沖縄差別は解消するどころか、どんどん深まっていく。その中での苦悩と告発が、この本の中には満ちていると思う。

タイトルは『沖縄謀叛』。帯の周りは少し変わるかもしれませんが、これが基本である。

「謀叛」って、時の権力者に逆らって兵を起こすことだ。権力者って、自分で法律をつくれるわけだから、常に合法性の側に立てる。その場合、民衆は謀叛を起こして、みずから権力を奪取することしか道がない。沖縄では自民党の国会議員はゼロなのだから、全国で沖縄と気持ちが共有できたら、それは可能だ。

そんな気持ちを込めてタイトルを用意しまた。この本を広く普及することで、大田さんのご遺志に応えたいと思います。8月刊行予定です。

合掌。

2017年6月12日

いま、安倍さんの加憲提案について論じる本を書いていて、その関係でいろんなものに目を通す。へえ、そうだったんだと思わせるものも多い。その一つが、非武装中立VS中立自衛の真相である。

60年代から70年代にかけて、社会党が自衛隊違憲論と非武装中立の政策を確立する。一方、共産党は、自衛隊違憲論では同じだったが、防衛政策としては中立自衛政策をとることになる。

この二つは、安保条約の廃棄を意味する「中立」という点では同じだが、それ以外は本質的に異なっていた。非武装中立は文字通り非武装で自衛隊をなくそうということであり、攻められた場合は抵抗するが、「降参したほうがいい場合もある」と明言するものであった。他方、中立自衛というのは降参などせずに自衛権を発動して戦うというのが基本である。九条で自衛隊は認められていないからいったん解散するが、ゆくゆくは国民の合意を得て九条を改正し、自衛戦力が持てるようにするというものだった。

両者は相容れなかった。社会党は共産党に対して、日本の武装を容認するというのは、「(防衛力増強論者に)絶好の口実を与え」るものだと批判をしてきた。共産党は社会党に「降参など無責任だ」と糾弾をした。かなり激烈な論争が行われたわけである。

ところがである。当時、社会党支持者、共産党支持者は、それをどう見ていたのか。1966年に憲法学者の小林直樹が全国的な世論調査を大規模に実施した。そこでは政党支持者別の調査もあった。

それを見ると、社会党支持者で自衛隊を「憲法違反だと思う」と答えたのは二八%しかいなかった(「違反していない」は一四%)。一方、共産党支持者ではそれぞれ七八%、五%だったのだ。

さらに、自衛隊が必要かどうかの質問もあった。社会党支持者の五八%が必要論で(不要論は二七%)、共産党支持者の二一%(六八%)と好対照だったのである。

小林は、以下のように書いている。『日本人の憲法意識』(東大出版会)からの引用。

「革新派の「平和主義」とくに社会党のそれが、いかに民衆の底辺まで行きとどいていないか」「(共産党支持者)にくらべて政治の知識でも感覚でも判断力でも、ひどく見劣りがした」

あれだけ論争していたのに、社会党支持者は自衛隊必要論が大勢で、共産党支持者の多くは自衛隊不要論だったのである。社会党と共産党の論争を、この支持者はどう見て、どう感じていたのだろうか。

村山内閣で自衛隊合憲論に転換し、それが理由になって支持者から見放されたと一般に言われているが、まったく違うということだよね。もともと支持者は自衛隊必要論だったのだから。

一方、共産党がここを転換すると、本当に支持者から見放されるかもしれない。私の実感としても、共産党支持者と共産党幹部の自衛隊違憲論、自衛隊悪論・廃止論って、激しいからね。66年調査時点と同じなんじゃないだろうか。

2017年6月9日

昨日、出張から帰ってきたばかりだけど、明日と明後日も出かけるので、忙しい。いくつかだけ。

最近、角川春樹事務所から、『最果ての街』というドキュメンタリーが出版されたそうだ。著者は西村健さん。

出版社のサイトでは「推理・ミステリー・サスペンス」に分類されている。東京は「山谷」のホームレス殺人事件をめぐる社会はミステリーらしい。そこに唯一実名で登場するのが三浦広志さんだ。

このブログの読者なら覚えておられる方もいるだろうけれど、弊社の『福島のおコメは安全ですが、食べてくれなくて結構です』の主人公である。福島第一原発から20キロ圏の南相馬市小高区でコメを作っていたが、いまは新地町で再開している。

以前から、西村さんの本に取り上げられると聞いていたけど、てっきり福島関連のものになると思っていた。山谷の殺人事件に三浦さんがどう関わるんだろう。早く買わなくちゃ。

明日はまず、泥憲和さんの奥様とご長男にお会いするため、お昼に姫路へ。いま進めている「泥プロジェクト」についてご説明し、ご了解をいただかなければならない。関連して、いろいろお願いすることも出てきた。

その後、新幹線で名古屋に移動する。岐阜大学で哲学を教えている教授と語り、飲む。40年ぶりかな。飲むのは初めて。

同じ一橋大学で哲学のゼミに入り、私は学生運動に没頭して出席しないまま、哲学からドロップアウトした。ヘーゲル『大論理学』を原書で読むというのは、さすがに私のレベルでは学生運動と両立しなかった。

しかし彼は、勉強する活動家の代表格のようなもので、いまや学者として名を馳せている。障害者の人権問題なんかでも有名。先日、京都に講演で来たとき会いに行こうと思ったのだけれど、同じ時間帯に私も講演しなければならず、知人に私の『対米従属の謎』と名刺を委託していたら、帰りの新幹線で本を読んだと言ってメールが来て、久しぶりに会おうということになったわけ。

それでなぜ名古屋で明日なのかというと、明後日の11日(日)、三重の津で講演しなければならないから。交通費が浮くもんね。

講演テーマは、「対米従属の謎──日本の自立と安全保障のために」。午後1時30分から、場所は、津駅とつながっているアスト津というビルの3階みえ県民交流センターの交流スペースAというところです。三重県のみなさん、よろしければどうぞ。

先週は横須賀でも講演したし、出張続きだし、仕事もいっぱいだし、近く、長期休暇をとる予定です。

2017年6月8日

「自衛隊を活かす会」の沖縄企画(9月30日午後1時半〜、沖縄青年会館)のテーマ、これに決めました。いろいろ悩みましたけど。

ごくごく単純化することになりますが、国民の目にはこう映っていると思うんです。沖縄は基地を拒否していて(自衛隊のことも拒否しているし)、日本の安全保障のことは考えていない。一方、政府は沖縄に基地を押しつけているが、日本の安全保障のことは考えている。

こうなっているとすると、本土が沖縄に向ける視線の冷たさの意味が、なんとなく分かります。基地を押しつけるのは不本意だけれど、安全保障のほうが大事だろ、がまんしてくれよ、っていう感じでしょうか。

この構図をひっくり返したい、そのための端緒にしたい、それが今回の沖縄企画です。どうなるでしょうか。

率直に言って、「自衛隊を活かす会」の名前で企画をするというだけで、いろんな抵抗感があることが伝わってきます。来るメンバーのことは歓迎するけれど、その会の名前は隠してくれという感じ。

沖縄戦の経験があるから日本軍(自衛隊)に対する特有の感情があります。米軍基地に対する感情のきびしさは言うまでもありません。

その両方に反対するということで、歴史的にずっとやってきたわけです。安全保障のことを考えないって言ったって、安全が脅かされていたのは沖縄県民なんだから、当然でしょう。

でも、それでやってきて選挙では勝てず、日米安保維持派である翁長さんを押し立ててようやく勝利したということは、何を意味しているでしょうか。県民の多数は、やはり日本の安全保障のことを追及しなければならないと、心の奥底では考えているのではないでしょうか。

普天間基地の辺野古移設は拒否する。だけど日本の安全のことは沖縄県民が誰よりもよく考えている。本土の比じゃない。そういう構図をつくることが、本土への問いかけを鋭いものにしていかないでしょうか。

よく考えてみれば、あれだけの戦争を経験し、その後も戦争する米軍とともに生きてきた沖縄が模索する安全保障こそが、本物になるような気がします。一回のシンポジウムで大きなものを達成するのは無理でしょうけれど、そのきっかけになればうれしいです。

今月末は沖縄に行って、いろんな方にご相談です。全貌を発表するのは、その後になります。ご期待下さい。