2014年3月5日

昨日書いたような本をつくるため、学者・研究者の討論を組織するとして、どんな基準で議論したらいいだろうか。是非、多くの方のご意見を寄せてほしいのだが、いま私が考えつくのは以下の通りである。

やり方としては、「中国は社会主義だ」と考える方から、まずそう考える根拠について提示してもらい、それを議論する方式が望ましいかも。どんな根拠が出てくるだろうか。

ある有名な中国研究者は、こう言っていた。中国は経済的には資本主義であり、そのなかでも新自由主義への流れが強いが、政治は一党独裁なので社会主義だとみなせる。

こういう見方は、おそらく国民多数に共通するものだと思う。もちろん、資本主義か社会主義かを分けるのは、経済的生産様式の違いだから、政治は基準にならないという考え方もあるだろう。だけど一方で、一党独裁というのは、基本的には、資本主義以前の社会構成体に対応してきたものであって、そういう点では、中国の現状というのは、封建制から資本主義への過渡期のようなものだと考えることもできる。

別の有名な方は、国家と共産党の指導部が誠実に社会主義をめざしているから、やはり社会主義をめざす国なのだと発言している。中国の現状にはいろいろな問題がることを承知の上で、指導部がしっかりしていれば大丈夫だということか。

だけど、指導部が誠実かどうかなんて、その人に接した人にしか判断できない(いや、何回か接した程度で分かるのかなあ)。特定の人しか判断できないものを、資本主義か社会主義かに分ける基準にするのは、どうも科学的でないような気がする。それ以前に、言論の自由すら認めず、弾圧するような指導者を誠実だとみなすのかが、根本的に問題である。

正論として言われるのは、やはり生産様式のことだろう。中国で資本主義的な要素が強まっていて、格差が拡大し続けていることは否定できないが、それでも国営企業が多かったり、政府の統制が効いていることを基準とすべきという考え方だ。

実際、リーマンショックなどでの資本主義の混乱の大きさと、他方での中国の混乱の少なさを考えれば、計画的な経済運営が可能な仕組みがあることは、中国の独自性を生みだしているのかもしれない。しかし、それを社会主義の要素だと見るとして、資本主義下の開発独裁との違いはどこにあるのか、その判断基準はむずかしい。せめて国民に利益の多くが回ってくる仕組みがあるかどうかが大事な基準だと思うが、中国の場合、共産党の幹部ではなくて人民が潤っていると言えるのか。

いや、中国は社会主義をめざしているだけであって、いまは社会主義に到達していないという見方もある。過渡期なのだから、問題があっても、おおめに見てくれということか。

だけど、過渡期だとしても、資本主義から社会主義への過渡期だというなら、資本主義よりは高いレベルに達しているということになる。どこが資本主義より高いのかということで、結局、これまでの議論が蒸し返されることになる。

ということで、是非、「こういう論点と基準で」というものをお寄せください。このブログからメールが出せますので。

2014年3月4日

先日、京都で、うちの会社から出された本の出版記念講演会が開催された。本庄豊さんの『魯迅の愛した内山書店』という本である。

前にも紹介したが、この本、いまの日中関係のもとで重要な政治的意味がある。国民党政府の弾圧に抗して闘った魯迅、日本政府の弾圧に抗して闘った内山夫妻をはじめとする日本の人々。共通の目的で自国政府と闘う両国人民の間の友好と連帯というものが、この時代にあったわけだ。

現在も、両国の国民は、何よりも強権的に軍事化の道を進む自国政府と闘わねばならない。それ抜きに「友好」だとか「連帯」を口にしても仕方がない。今回の本は、それをわれわれに教えてくれるのである。

講演会のあと、主催者である日中友好協会の京都府連のみなさんと懇親会に参加した。こういう名称の組織って、ただ中国と仲良くするのが目的というふうに思われがちし、実際、そういうところもないわけではない。だけど、京都の日中友好協会は、とっても自主的なところだった。そこで話が弾んでしまい、その席で、ふたつの提案をおこない、検討していただけることになった。

ひとつは、尖閣問題のシンポジウムである。この問題に限らず、いま両国政府間では交渉が途絶えているわけだから、民間レベルで打開していかねばならない。それで、日本と中国の双方から、尖閣問題の識者に参加してもらい、討論するわけだ。

もちろん、中国の参加者は尖閣は中国領だという持論を展開するだろうし、日本の参加者は日本領だと主張するだろう(そういう人を選ぶし)。だけど同時に、日本政府は領土問題は存在しないという立場でなく中国と話し合えということ、中国政府はいまのように力で現状変更しようとすることは止め交渉を求めろということでは、日中の両方の参加者は一致できるはずだ。そういう中身のシンポジウムをやって、本にして、民間レベルから対話を広げていきたい。問題は、そういうことが話せる中国側の参加者を見つけられるかどうかだろうね。

もうひとつは、「中国は本当に社会主義なのか」という本の作成である。シンポジウムのようなおおがかりなものでなくても、何らかの討論会は必要だろう。

中国は自分のことを社会主義だと言っているし、日本の保守的な人々は、それをとらえて「社会主義は人権抑圧国家だし、最近は格差までひどい」などとして、革新的な世論を批判する材料にしている。その革新的な世論のなかでは、「あんな国が社会主義のはずがない」という考え方もあれば、そんなことを言えば革新にとって不利だと分かっているのに、「いや中国は社会主義をめざしている」という認識の方もいる。

中国をどう捉えるかは、現代世界の中心問題のひとつだが、立場の違う方々が本格的に討論するということがなかったように思う。それを是非やってみたい。

2014年3月3日

福島民報社、

福島民友新聞社、

朝日新聞福島総局、

毎日新聞福島支局、

河北新報社、

テレビユー福島、

福島中央テレビ、、

福島テレビ、

福島放送、

ふくしまFM、

福島コミュニティ放送FMポコ、

ラジオ福島。

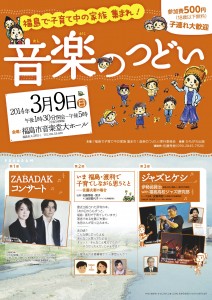

これ、何だと思いますか? 3月9日に福島市で開催する「福島で子育て中の家族集まれ! 音楽のつどい」の後援団体です。すごいでしょ。

現地の実行委員のみなさんが手分けしてあたってくれたわけですが、すごく歓迎されているようです。だって、福島に根を張ったメディアですから、福島で生きて、福島で子育てする家族をどうしていくのかというのは、当然、最大の関心事のはずなんです。

それに、出演者の顔ぶれがすばらしい。多面的にすばらしい。

音楽でいえばZABADAK。そして、あまちゃんの音楽を担当した大友良英さんを生んだ福島高校ジャズ研究部と、その福島高校で授業をしたことをきっかけに関係ができた伊勢崎賢治さん(東京外大教授)のジャズヒケシ。本邦初ですよ、こんな取り組みは。

そして、出演者は、みんな福島で生きていく人を応援してきた人ばかり。安斎育郎先生は、3.11以降、ずっと福島に入り、放射線を測定し、それを公開して、福島の人々の相談に乗ってきました。伊勢崎さんは、3.11の直後に線量計をもって8キロ圏くらいまで入り、線量の高いところ、低いところがあることを知り、国際紛争にかかわってきたNGOを現地に送って支援してきました。事故直後は、宮城や岩手にはすぐにNGOが入りましたが、福島には国際紛争に行く覚悟のあるNGOしか行けなかったんですね。

池田香代子さんは、福島から避難してきた母子を支援するネットワークをつくり、同時に、福島で生きていく家族の応援もされてきました。支援を求める人をすべて支援するということです。テルミン演奏で友情出演する菊地誠さん(大阪大学教授)も、放射能問題で悩み苦しむ人のところに出かけていって、お話をされてきました。

そうそう、その菊地さんとZABADAKの女性ボーカリスト小峰公子さんが、放射能問題で本を出すのです(くやしいけど筑摩書房)。発売は下旬ですが、今回の「つどい」ではお買い求めいただけます。伊勢崎賢治さんが福島高校で授業した本も予定されていましたが(くやしいけど朝日出版)、残念ながら間に合いませんでした。

ということで、とっても楽しく、心が通い合う「つどい」になると思います。1000人しか入れませんので、遅くきたら追い返されるかも、なんて。私もジャズヒケシのところで、少し挨拶するかもしれません。当日、会場でお会いできればうれしいです。

あっと、後援のなかに、いま話題の大テレビ局が入っていませんが、大きい会社だけに手続きに時間がかかっているだけだと思います。すごい顔ぶれですねと、担当者が驚いていたようですから。

2014年2月28日

いま、福島に向かっています。月曜日も福島でしたから、今週2回目ですね。

それにしても、3.11以降、ここまで福島にかかわるとは思いもしませんでした。もちろん、出版の分野としては、どの出版社でも重視するでしょう。だけど、毎年3.11の日に福島で企画を実施し、毎年2時46分に福島で黙祷をする自分なんて、想像もしていませんでした。

それに、たしかに、編集者としてつながりのある人に頼んで企画を立案するわけです。1回目の蓮池透さんとか、1、3回目の伊勢崎賢治さんとか、2、3回目の池田香代子さんとか、今回のZABADAKも友情出演の菊地誠さんの本を出して関係があったからこそです。

だけど、それなりに力を入れて実施するわけですが、昨年の企画を通じて本になった『福島再生』をのぞけば、それが本になるわけではないんですよ。だって、音楽企画が中心ですからね。

うちの会社が、3.11の日は福島で過ごしたいという私の身勝手な気持ちから生まれたことを許容して、支援してくれたのは、本当に感謝しています。昨年からは交通費も出してもらっているし。

しかし、今年で最後にするつもりだったんです。いつまでも甘えることはできないと思ってね。実際、会社として後援するのは、もしかして最後になるかもしれません。

それがですね、先日書いたことですけど、福島原発裁判の本を出すことになって、考え直さなくちゃならないと思い始めました。だって、福島の人にとっては、これで最後どころか、これから裁判なんですよ。実際、この本だって、1回出しただけでは終わらないでしょう。

それに、3回とも、企画を支援するツアーを実施していますが(札幌、東京、京都から)、参加者の数を見ると、やはり福島への関心は薄くなりはじめていることを実感します。そこを打開することも考えなければなりません。

今回の本は、その有力な手段となる可能性もあります。福島の読者に対しては「原告になって闘おう」と、そして全国の読者に対しては「福島と一緒に闘おう」と、呼びかける本ですから。

タイトルを考えました。『あなたの福島原発訴訟』。いかがでしょうか。原告や支援者になる気持ちが沸き上がりますか?

今回の本、沢田研二さんらがコラムを書いてくれる可能性もあります。そしたら、沢田さんのコンサートも可能になるかもしれませんよね。ツアーも再び盛り上がるかなあ。がんばります。

2014年2月27日

NHKの籾井さんのこと、あまり書きたくない話題だけど、1回くらいはね。いろいろ考えたことがあった。

これまで、メディアって、いい言葉でいえば「矜持」、ふつうの言葉でいえば「建前」というものがあった。何かと言えば、メディアの役割は「権力の監視である」というものだ。

そう言わないと、メディアとしての役割を果たせないと、関係者は思っていたのだ。そして、権力と一体となっている中国国営テレビなんかをバカにして、イギリスのBBCを模範にしていたという感じだろうか。

だけど、本音は、少し違っていたように思う。だって、国からお金をもらって放送するのだから、いくら「権力の監視」とか言っても、限界があるのは当然である。だから、本音としては中国国営テレビだが、建前はBBCにしておこうというものだったかもしれない。

籾井さんは、そこを正直に言ってしまったわけだ。「NHKは権力の代弁者でしょ」と、本音をストレートに発言した。

ふつうは、そういうことを言うと、メディアとしての信頼性が崩壊するわけである。実際にNHKの信頼性は崩壊していて、大手新聞社の幹部と話したりすると、「このまま籾井さんに会長をやってほしい。NHKの信頼性が地に落ちて、うちの信頼性が向上する」なんて本音を吐く人もいる。

なぜ、こんなことになったのだろう。私は、政治の影響だと思う。

小泉さん以来だろうか、本音をしゃべることが支持につながる、という感じになってきた。靖国参拝とかに代表されるものだ。

それまで、政治家って、本音をおさえて、理性でやっていくという要素があったのだ。隣に嫌いな国があっても、「あなたの国と仲良くしたい」と言わないと、うまくいかないのが政治である。「ひどい国だね」と罵倒したら、関係が悪化して、歴史の教訓では軍事衝突の可能性が生まれてくるなど、よけいに大変になるから、理性的になろうと思ってきたのだ。

だけど、理性を捨てたら、国民の支持が広がることが分かった。それで、建前より本音ということになったのだ。

そういう風潮が、安倍さんの登場で、政治以外にも広がり始めている。それが、籾井問題なんだろうな。これを打ち破るには、本当に力がいると思う。どうしようかね。