2014年1月21日

あらためて強調するまでもないが、私は、宇都宮さんを支持している。都民ではなくなったので投票はできないけれどね(最近の知事選挙では梅田章二さんに投票した)。

問題は、どうやったら宇都宮さんの支持が増えるのかということ。同時に、どうやったら、今回の選挙をきっかけに、国政の場で原発ゼロを多数にしていけるのかということだ。

私がおかしいと思うのは、ひとつは、細川さんの原発ゼロをまがいものみたいに言う傾向である。だって、ふつうの人の感覚は、ある人が、かつてどうであっても、原発ゼロという態度を明確にすれば喜ぶのである。ところが、脱原発派の一部はそうではないらしい。

これでは都民の感覚からずれてしまう。脱原発派が増えてうれしいということを、運動と政策の出発点にすることが大事だと思う。

いや、ずれるだけではない。敵を増やしかねない。あるいは運動を分裂させかねない。

だって、細川さんの支持に回っている中には、鎌田慧さんとか湯川れい子さんとか、あるいは城南信金の吉原毅理事長とか、3.11後の反原発運動で主要な役割を果たしてきた方々がいるのだ。脱原発での細川批判は、こういう方々までをも、まがいもの扱いにすることになりかねないのだ。

そうなってしまえば、国政で原発ゼロを多数にするどころの話ではなくなる。脱原発の市民運動の分裂である。

一方、さすがに脱原発の主張を全面否定できないと自覚している人びともいる。そのため、他の分野での批判を強めるという戦法をとっている人もいる。最近、細川さんのことを安倍強権政治のアクセル役だと言ってのけた人もいた。

すごいことを言うよね。まだ政策も発表しない段階で、そんな本質規定ができるなんて、その「先見性」には驚くとしかいいようがない。おそらく、そういう人は、政策が発表されて、それが宇都宮さんと接近した部分があったりすると、どうするんだろうか。本音を隠しているとか、嘘つきだとか、そんなことになるんだろうか。そんな言い方をしたら、ますます支持が減っていくって分からないんだろうか。

その点、宇都宮さん自身は、細川さんは原発以外の政策を発表していないので分からないと、非常に的確な答えをしていると思う。まわりが支持を減らしている中をがんばっている。

やはり私は、宇都宮さんを都知事にして、細川さんを原発担当の副知事に任命してほしいという立場である。選挙後も、選挙の結果がどうあれ、脱原発を一緒にやっていこうと呼びかける立場である。そういう立場が、国政での多数をつくるきっかけになるし、宇都宮さんの支持を増やすことにもなると考える。

2014年1月20日

名護市長選挙の結果は貴重だった。結果にかかわらず、前回の記事に書いたように、辺野古への移設は「できない」のだけれど、なるべく苦痛を減らす上では大事な意味がある。

すぐに考え、具体化しなければならないのは、秋の知事選挙のことである。これも同様、知事選挙の結果にかかわらず、辺野古への移設は「できない」のだが、この問題をめぐる県民の苦痛をきっぱりと、早く解消するには、やはり選挙で勝つことが求められる。

前回の知事選では、候補者である伊波さんの本を出し、あわせて安保容認派からの「沖縄に海兵隊はいらない」という本を出し、幅を広げようとしたことは、すでに書いた。同時に、自分でも『幻想の抑止力』という本を書き、それも含め、抑止力と安保・普天間問題を考える他社の本も含めてチラシをつくり、全国の書店にフェアを呼びかけたりもした。沖縄の30いくつかの書店には、自分で出かけていって営業もしてきた。選挙中、仲井真さんの選挙事務所の真ん前にジュンク堂那覇店があるのだが、そこに足を踏み入れると、伊波さんなどの本が山積みになっている状況を作り出せて、出版社には可能性があるのだなと実感した日々であった。

だから、今回もがんばらないとダメだと感じている。どうするかなあ。

前回は、安保反対派と容認派と、別々の本だったけど、今回は、最初からタッグを組んで、強烈にアピールするのもひとつの方法かなあ。それと、「できない」ことへの自覚がアメリカ側にも生まれていて、専門家のなかに県外移設案を検討する動きがあるので、それを大々的に紹介するのもあり得るかもしれない。

同時に、この問題は、最後は、「そんなことをやって、抑止力が低下したら、日本の平和はどうなるのだ」という議論との闘いである。軍事大国化し、攻撃性を強める中国を前にして、どんな安全保障政策が合理的なのかを打ち出せないと、勝利は簡単ではない。

そういえば、前回の知事選挙の最中、北朝鮮による韓国に対する武力攻撃があって、死者まで出たんだよね。そういうときに、日米安保についてモノが言えなくなったり、ただただ軍事力は全部ダメというしかなかったりでは、やはり選挙で勝つことはできない。中国や北朝鮮が攻撃的になればなるほど、「我々の安全保障政策が大事だ」と言えるものをもっていなければならない。

ということで、九条の軍事戦略をバージョンアップしていく努力を今年中ずっと続けていくのだけれど、それは沖縄知事選挙とも絡んだ動きになる可能性もある。がんばります。

2014年1月17日

明後日は沖縄名護市の市長選挙投票日ですね。あっという間です。

普天間基地問題が国政の焦点になって以来、沖縄にはいろんなかたちでかかわってきました。出版社に入ってからは、もちろん、本を出すというかたちでしたけど。

前回(2010年)の知事選挙のときは、知事候補になった伊波さんの本をつくりました。『普天間基地はあなたの隣にある。だから一緒になくしたい。』という、長い名前の本でした。

選挙で勝つためには(というか、この本の普及のためにでもありましたが)、政治的な立場を越えて連帯をつくらないとダメだと考え、たとえば自治体の労働組合についていうと、自治労の政治局長さんと自治労連の書記長さんの双方にお願いにいきました。どちらでも積極的に普及してもらいました。みんな同じ志をもっていることが分かって、とてもうれしかったです。

伊波さんは革新共闘の候補者であって、安保条約は当然廃棄するという立場の共闘でした。でも、沖縄であっても、いまや安保破棄で多数を獲得するのは簡単ではありません。そこで、共闘の幅はもっと広げないとダメだと考え、防衛省の局長をへて内閣官房副長官補をつとめた柳澤協二さんにお願いし、伊波さんの本を出した1週間後に『抑止力を問う』という本を出してもらいました。ちょうどその前年に退職し、朝日新聞に「沖縄に海兵隊はいらない」という論文を寄稿しておられたので、ダメ元で頼んだんです。安保条約を認めるどころか、新ガイドラインづくりに携わったからですから、それなりにインパクトがあったと思います。

選挙は負けましたけれど、仲井真さんは県外移設という立場を表明せざるをえず、普天間基地問題についていうと、沖縄の世論も行政も、辺野古移設はあり得ないということで一致ができた選挙だったと思います。大きな意味がありました。

その仲井真さんが、今回、政府の圧力に屈服したということで、そのなかで名護市長選挙が闘われています。仲井真さんは、公約違反ではないと言い張っているようですね。

それに対する批判は強いようですが、私からすると、仲井真さんの立場は、それほど変わっていないともとれます。なぜかというと、仲井真さんが辺野古移設について言ってきのは、「移設反対」というニュアンスではなく、「できない」「現実的でない」ということだったからです。

これはこれで、政治の現実をよく捉えた言葉だと思ってきました。どんなに安倍さんががんばっても、「できない」のです。

だって、防衛問題のスペシャリストと言われる人たちが、ほとんど「できない」と思っています。そういう人たちからすると、こんなに中国から近いところでは抑止力にならないということでもあるでしょう。

どんなに政府ががんばっても、何百億円をつぎ込んでも、世論も変わらない。柳澤さんなんかは、座り込みに対して政府が実力を行使して、けが人が出て、それが世界に流れれば、アメリカの世論も政府もついていけなくなるとも言っておられました。

明後日の結果も、「できない」ことを示す場となります。最後のがんばり時ですね。

2014年1月16日

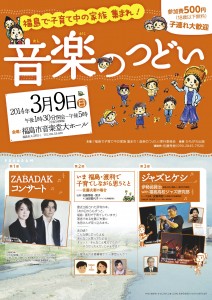

こういうタイトルで、かもがわ出版が後援し、3月9日に実施します。主催は、同実行委員会。チラシをご覧ください。

3.11を前後して福島で開く企画は、これで3回目。当然ですよね。3年目ですから。

ご存じの方もいるかと思いますが、この企画、うちの著者でもある伊勢﨑賢治さん(東京外大教授、元シエラレオネ国連平和維持軍武装解除部長)が、被災後の福島に入り、支援活動を開始したところから始まりました。伊勢﨑さん、「ジャズヒケシ(紛争の火を消すわけですね)」と銘打って、大好きなトランペットを吹いてきたわけですが、私の友人たちが実行委員会を組織して、震災の年の秋、阪神大震災の被災地である神戸で、「福島にふるさとを捨てさせない」をスローガンにジャズコンサートをやったんです。南相馬の原町高校をネットで中継したりしてね。

そのあと、次のジャズヒケシをどこでやるかを考えたとき、やはり福島、それも浜通りしか考えつかなかったんです。それで浜通りにでかけ、現地の人たちの話を伺ったうえで、蓮池透さんの講演と、伊勢﨑賢治さんのジャズヒケシをやりました。原町高校のブラスバンドが出演したり、同高出身のプロのドラマーが伊勢﨑さんと共演したり、なかなか魅力的な企画になりました。

2年目の去年は、同じ場所で、シンポジウム。池田香代子さん、清水修二さん、齋藤紀さんに出演していただき、福島再生の可能性を論じてもらいました。これは、「福島再生」というタイトルで、本にもなっています。

そして3年目が、チラシにあるような企画です。ZABADAKといい、あまちゃんの大友良英さんを生んだ福島高校ジャズ研究部といい、お話しする人の顔ぶれといい、なかなかでしょ。それなりに緊張した暮らし、子育てを強いられている福島の家族のみなさんにとって、ホッと一息つける企画になればと思います。

いつものように、これに連動したツアーも実施されます。3月9日のこの企画に参加した上で、浜通りに向かい、今回は事故を起こした第一原発が見られる場所まで行きます。そして、3.11の2時46分、慰霊祭の会場で黙祷して帰路につくというスケジュールです。

参加をご希望の方は、以下の旅行社までどうぞ(たびせん・つなぐ 電話 03−5577−6300)。東京発と京都発の2種類があり、東京発の場合は、8日(土)と9日(日)という行き方もできます。

2014年1月15日

昨日付で記事を書き、それをフェイスブックにもアップしたのだが、その場で少し議論になった。その議論をふまえ、私もコメントし、「宇都宮さん、『当選すれば細川さんを副知事に』なんて発言したらどうでしょうかね」と書いた。そのことについて、もう少しのべておく。

選挙って、複数の候補者のなかから自分を選んでほしいと訴える場だから、他の候補者より自分が優れているのだと主張することになる。それ自体は当然のことだ。

だけど、それが行きすぎる場合が、ままある。争点になっている課題について、「自分だけが優れていて、あとの候補、政党は全部本質的にダメ」とする傾向である。他の候補者のなかにだって、いろいろなバリエーションがあるはずなのに、本質的にダメということになると、「敵」だという位置づけになる。

とりわけこの傾向が、似たような政策課題をかかげる候補や政党相手に出てくると、大きな弊害になる。似ているから、自分の支持者が食われると感じるわけだが、そこを回避するために、「似ていない」ことを強調するあまり、批判が打撃的な方向に向かうのだ。歴史的にみると、いわゆる社民主要打撃論と言われるものも、そのようなものだったと思う。

細川さんの原発問題の主張について言うと、批判する場合も、脱原発を政治の世界の主流にするために保守との協力をどうするのかという角度が大事だと考える。いつ頃言いだしたのかとか、総理時代はどうだったのかとか、問い詰めるのはいいけれど、気持ちのいい批判であってほしい。選挙が終わった後は、脱原発のためにお互い協力し合おうねと、その健闘をねぎらえるようなものであってほしい。

そうでないと、社民主要打撃論がそうであったように、結局、矛先は打撃を与える側に向いてくる。批判すればするほど少数になっていくのだ。「いつ頃言いだしたのか」なんてことを基準にしたら、3.11後に脱原発を自覚した国民多数を敵に回すことになるしね。

それと、補足だけど、細川さんの総理時代の功績で思い出したことを2つ。小選挙区制をはじめ悪いこともたくさんあるが、それだけが強調されるのでは公平さに欠けると思うので、あえて書いておく。

1つは、94年2月、日米経済協議5分野での交渉を、クリントン大統領との首脳会談に持ち込み、交渉を決裂させたこと。「NOという日本」を実践したわけだ。これはアメリカに警戒感を抱かせた。

2つは、その直後に提出された防衛問題懇談会の報告である。有名な話だが、冷戦後の防衛問題の枠組みとして、日米同盟よりも多国間安保を優先して記述したことが話題になった。それでアメリカが巻き返しをして、橋本龍太郎時代の「安保再定義」にいたったことは、多くの方が知っているとおりである。

ということで、言葉は悪いけれど、細川さんは「よりまし」である。宇都宮都知事のもとで、是非、原発担当の副知事をしてほしい。