2016年1月26日

本日は福島に来ています。来た理由に関することは明日にでも書きますが、本日は関連する話題。

福島原発事故をきっかけに開始された朝日新聞の「プロメテウスの罠」。楽しみにしてきた人もいるでしょうし、嫌気がさして「もう見なくなった」という人もいるでしょう。

この連載、5年目の3.11を前にして、総括的な段階に入っていると感じませんか。そろそを連載の結論を出そうとしているという感じです。

そして、ここに来て、かなり記事の観点、角度が違ってきたと思います。その象徴が、週末(23日)から開始された「食わんで結構」という連載です。

お気付きの方もいるかと思いますが、これって、弊社の本を主題にして展開しているんです。『福島のおコメは安全ですが、食べてくれなくて結構です』。サブタイトルは「三浦広志の愉快な闘い」。著者はかたやまいずみさんです。

この本、帯に、こうあります。「福島のおコメは安全だという声と、食べるのが恐いという声と、その接点がここにある」。

「プロメテウスの罠」って、私の印象では、「食べるのが恐い」系の記事が続きました。それはそれでいいんですけど、一方で、安全な農作物をつくるために努力している農民がいて、全袋検査をしても大丈夫だという結果が出ているという事実もあるわけです。

その両者の間で諍いがあって、脱原発という点では関係者の一致があるはずなのに、世論が分裂してしまっている。計って安全性が確認されていると確信している人は、「恐い」という人を「非科学的」と思い、「恐い」系の人は安全を主張する人を「政府・東電の回し者」みたいに思う。

単純化すると、そういう構図があったと思います。このままでは、脱原発とか、政府・東電の責任を追及するという点で、世論が分裂したままになる。そこを克服したいという願いで、この本はつくられました。

本のタイトルになっているのは、主人公である三浦さんがいつも発する言葉です。昔から自分の体を大切にするために無農薬でおコメをつくってきて、安全なコメをつくることにはこだわりがあります。だから、3.11以降も、自分や家族のためにもと、安全なコメをつくってきた。

だから、安全性には自信があるのです。だけど、消費者には買ってもらえない。普通なら、「安全なんだから買ってくれよ」「他の県産のコメは計っていないから、そっちの方が危険かもしれないよ」と言いたくなるはずです。

でも三浦さんは、「食べないで結構」と言い続けています。「食べろ」といえば、分裂するからです。敵は政府と東電なのに、国民の側が分裂してはいけないと思うからです。売れないことの責任は怖がる消費者にはなく、事故を起こした政府と東電にあるから、そこに賠償を求めるのだという姿勢が一貫しているからです。

朝日新聞が、そういう三浦さんに注目して、「プロメテウスの罠」に反映させていることが、とってもうれしいです。

2016年1月25日

宜野湾の市長選挙は残念でした。課題がうきぼりになった選挙でしたね。

普通の市民の気持ちになれば、普天間基地は一刻も早くなくなってほしいんです。そして、同時にその市民の目には、安倍政権が続く限り、辺野古移設に反対すると、いつまでも普天間基地はなくならないように見えてしまう。

これまでは、そこを、「大義」で克服してきました。巨大な新基地をつくることが沖縄県民全体への挑戦であって、沖縄のどこであっても移設は許さないことで県民が団結してきたわけです。

しかしやっぱり、普天間基地を抱える宜野湾の市民は、大義と一刻も早くなくなってほしいという気持ちの間で矛盾を抱えこんでしまう。それで4年前、今回と敗北が続いたわけでしょう。

ここを克服するのは容易ではありません。いくつもの課題があるでしょう。

安倍さんは、基地問題は国政の課題であって、一つの市長選挙の結果で左右されるものではないと言ってきました。これは民意に逆らうものではありますけれど、逆の意味での正論でもあると思います。やはり国政の課題なんです。

その国政で、日本国民が、沖縄に基地を押しつける安倍政権を支持している。そこを覆すことなしに、沖縄の基地問題は解決しないのです。当たり前のことですけれど。

沖縄を応援するということで、本土からツアーがあったりして、それはそれで大事です。しかし、何のために大事かというと、沖縄の人々を励ますというより、そこで得られたことを、自分が居住する場所で活かしていくことができれば大事だということだと思います。

自分が居住する場所で、参議院、衆議院の選挙を展望し、自公の候補を倒すための知恵や力をもらってくる。その役に立つようなものであってほしい。そのためになら積極的に沖縄に行ってほしい。

安倍さんは政権をとっていて、いくらでも法律をつくったり改正したりできます。だから、辺野古への移設を「合法的」に進められるんです。それに対抗しようと思えば、沖縄の民意だけでは足りません。本土の民意が不可欠です。

あくまで「合法的」に移設を推進してくる安倍政権に対して、どこかで本土から何万、何十万の人々が辺野古に集まって対峙するような状況をつくれるのか。そういう状況をつくるためにも、自分が住んでいるところで、一人ひとりが周りの何百人、何千人を変えていく取り組みが求められるでしょう。

「沖縄の民意に逆らうのか」と抗議するのではなく、「おらが街の民意に逆らうのか」という水準になったとき、状況が変わるのかもしれません。

出版社として何をするか。沖縄問題で数冊の本を予定していますが、もっと考え抜かないとね。

2016年1月22日

自民党の政治家がカネにまつわる疑惑にさらされることは、これまでも何回もあった。政治家が国会で追及される場面を、いったいどれほど目にしただろうか。

昨日の甘利さん、疑惑を追及されても逃げ切ってきた過去の自民党の体験をふまえ、答弁していたと思う。だけど同時に、過去の経験だけでは対処できないという、ある種のあきらめのようなものも漂っていた感じがする。

リクルート事件があったとき、本当にたくさんの政治家の名前が出てきた。リクルートの未公開株をもらった国会議員は90名といわれ、森喜朗さんは株を売却して1億円の利益を得ていた。中曽根さんや竹下さんなど大物政治家も多かった。だけど、大物は誰も起訴されず、政治家としては藤波官房長官と公明党議員一人にとどまる。

この際の国会での追及を見ると、「総理の犯罪」といわれたロッキード事件の教訓を学んだと思えた。何かというと、疑惑を持たれた政治家が、外形的事実は認めるが、内部的事実は認めないというやり方をとったということだ。

外形的事実というのは、いつ、誰と、どこで会ったというようなこと。内部的事実というのは、会って何を話したのかというようなこと。

「いつ、誰と、どこで会った」などということは、どこかに証拠が残る。完全な密室はあり得ないし、そこに行くのも目撃される可能性がある。ロッキード事件のときは、そういう外形的事実をも認めないと証言したあとで、そのウソがばれて追い込まれる政治家が少なくなかった。

そこで、リクルート事件のときの竹下さんなどは、率直に外形的事実を認めた。会って話したことは認めた上で、「頼まれごとをした記憶はない」と逃げを打ったのだ。「記憶はない」ということも大切で、「頼まれごとはなかった」というとウソになる危険性があったが、「記憶はない」ということだと、本人の記憶の問題だから、事実が違っていても、記憶が間違っていたということで、ウソの証言にはならないのである。

甘利さん、そういう自民党の修羅場をくぐり抜けてきた人だから、経験を忠実に学び、再現しようとした。「いつ、誰と、どこで会った」ことは率直に認めた。しかし、お金をもらったかどうかは、口を濁したのである。

ただ、甘利さんの場合、これで乗り切れるとは思わない。報道によると、会った際の甘利さんとのやりとりのテープも残っているとか。

甘利さんが生き残るためにやれることは、次に問われる場が来るまでに、そういう証拠類をすべて隠滅することだろう。しかし、テープって複製も可能だし、ちょっと無理なのではないか。完全に追い詰められていると思われる。

2016年1月21日

聽濤弘さんの問題作『マルクスならいまの世界をどう論じるか』が近く発売されます。アマゾンでも予約受付中ですし、弊社のサイトでは販売中です。書店でも週末には入手可能になるでしょう。

以前の記事で章立てなど紹介しましたが、本格的なマルクス主義による世界論です。包括的でもあります。

いろいろな「発見」があるはずです。例えばソ連崩壊の経過、原因について、補論の1で論じられています。私は、こういう問題に関心を持って見ていましたが、聽濤さんの原稿を読んだ段階でびっくりしました。「へえ〜、こんなことがあったんだ」って。

ゴルバチョフとレーガンなどの会談で何があり、何が問題になったのか。それがなぜソ連崩壊につながっていくのか。推理小説を読むような興奮を感じました。在日ソ連大使館員とのやりとりなども、聽濤さんならではのもので、他の人には絶対に書けません。

ただ、この本、「赤旗」から電話があり、広告は載せられないということです。広告掲載のルールに反するということでした。そのルールというのがどういうものか、一般社会にいる出版社としてよく知りませんが、とりわけ中国問題を主題にした本だと、そういう扱いを受けることがあります。

一般紙には広告を載せますが、「赤旗」しか購読していない方は、この本の存在すら知らないということになりますので、ここでご紹介しておく次第です。まあ、少なくともこの本、「赤旗」を読んでいるだけでは分からない問題に突っ込んでいることは事実です。

春頃、関西で、ある研究団体が著者講演会を開催するかも知れません。それに併せて、弊社主催でも講演会をする予定です。

知的な刺激を求める方には欠かせない1冊です。どうぞお読みください。

2016年1月20日

今年の3.11企画を現地の方々と打ち合わせするため、昨日、行ってきました。東京から特急で2時間半かかるんですよ。京都ー東京間より時間がかかるんですね。

恒例の3.11企画ですが、1年目と2年目は南相馬・相馬でした。ジャズヒケシでトランペットを吹く伊勢崎賢治さんが、震災後1週間もしないうちに南相馬に入り(原発から何キロかという信じられないところまで)、まだ放射能の影響が見えずにボランティアも来ない段階で支援活動をこの地ではじめたということもありました。また、1年目に講演をお願いした元拉致被害者家族会の蓮池透さん(『私が愛した東京電力』の著者)が、震災の二年ほど前、この地の九条の会に呼ばれたことがあって、その中心メンバーのメールアドレスが私のメールソフトに残っていて、連絡が取りやすかった(九条の会を中心に受け入れ体制もできた)こともあります。2年目の取り組みを通じて、『福島再生』という本をつくりました。

3年目は福島市でした。放射能の子どもへの影響が問題になっていて、かもがわ出版として『あの日からもずっと、福島・渡利で子育てしています』という本をつくっていたし、その問題を議論するのに福島市は大事な場所でした。再び伊勢崎賢治さんが登場しましたが、お相手は福島高校のジャズ研究部。子育て中の家族向け企画ということで、「みんなの歌」などでも有名なZABADAKも出演するという豪華版になりました。

4年目は、私が生業訴訟(「生業を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟)にかかわり、2カ月に一度の公判の度の講演会を開催することに責任を負ったため、3.11企画は中断。だけど、生業訴訟原告団・弁護団のみなさんと一緒に、三つの本をつくることになりました(『あなたの福島原発訴訟』、『国と東電の罪を問う』、『福島を切り捨てるのですか』)。講演記録(浜矩子、白井聡、藻谷浩介、大友良英、内田樹)も、近く、『福島が日本を超える日』というタイトルで本になる予定です。

いやあ、最初は会社と関係なく、ボランティアではじめたんですが、こんなに本にもなっているんですね。びっくりです。これとは関係なくつくった福島関連本もだいぶありますけど。

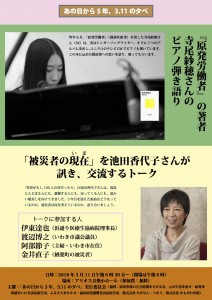

そして5年目。生業訴訟に協力してくれる方を探す過程で、昨年6月、『原発労働者』(講談社新書)を書かれた寺尾紗穂さんとお会いすることができました。シンガーソングライターでこんな本を書くのだから、すごい人です。その本を読んでいると、いわき市の市議会議員を通じて原発労働者を取材した話が出てきます。その市議会議員というのが渡辺博之さんといって、3.11の年の11月に出版した『福島は訴える』の著者のお一人でもあったんです。それで、そういえば、いわき市でもやるべきだよなと思い、5年目の3.11企画となりました。

昨日、池田香代子さんとの対談に登場される方、その他の方が集まり、いろいろと打合せをしました。きっといい企画になりますので、お楽しみに。

いわき市長にもあいさつしてもらおうということになり、突然、市役所を訪ねて、秘書課長にもお会いしてきました。関係ない話ですが、そこへの道すがら聞いたことで、いわき市って、平成の大合併前は日本で一番大きな市だったそうで、香川県まるごとに近いそうです。

これへのツアー(11日から13日の2泊3日)参加申込みは、以前も書きましたが、旅行社「たびせん・つなぐ」(03-5577-6300)です。札幌から飛行機で来るツアーもあります。こちらの旅行社は「旅システム」(011-742-2260)です。