2017年1月17日

『対米従属の謎』を読んだということで、昨日、ある週刊誌の日米安保問題の連載の一環として取材を受けました。取材のあと、その週刊誌を買ったら、今週号は石破さんが登場しているんです。

来週号は鳩山さんらしく、私はその次か次の次かということで、「私でいいんでしょうか」と思っちゃいます。取材相手としての「異色の経歴」についても突っ込んで聞かれました。

確かに異色ですよね。取材を受けながら考えたんですが、過去、対米従属とか日米安保問題とか、ずっと関心を持ちつづけてきました。まあ、仕事ですから当然なんですが、「二つの敵」の一つだったわけですから、仕事でなくても考えざるを得ない対象だったわけです。

ただ、いろいろ思考を深めても、結論は単純で、「日米安保を廃棄する」という以外のものはなかった。日米安保のもとでは自立もできないし、平和にもならないしということで、すべての思考は「安保廃棄」という結論を導くためのものだったと思います。

その最後の結論部分だけはいまも変わらないわけですが、何と言ったらいいんでしょうか、思考過程に柔軟性が必要だというのが、この間の私の変化と言えるのかもしれません。結論ありきということでは、おそらく、日米安保の枠内で思考している人たちとの接点がなくなってしまうということが分かって、そこに至る過程をどう打ち出すのかが大事だと考えるようになりました。

NATO諸国だって、アメリカとの軍事同盟の枠内においても、ある自立性があるわけです。だから、安保のもとでは自立はないと言ってしまったら、NATOの現実を知る人にとっては違和感が生まれます。だから、日米安保をNATO並みのものにすることだって、思考過程では経験しないと、その次の段階に行けないのだと思います。

そこまで行くと、なぜNATO諸国は可能で日本はダメなのかという思考が生まれてきて、そもそもNATOと日米安保って、似ているようだけと違うものじゃないのかという段階に行き着くことができると思うんです。

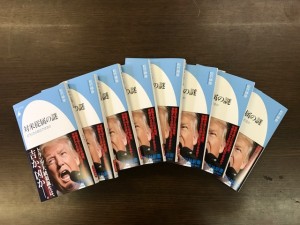

ちょっと抽象的な話ですみません。東京の大事な会議の前で焦っています。是非、本を読んでくださいね。今朝、東京世田谷の成城9条の会から15冊も注文がありました。ありがとうございます。

2017年1月16日

東京に出てきているのは、いくつか大事な仕事があるため。その1つとして、昨日、もう15年も前になくなった経済企画庁の元事務次官の方とお会いした。上記がお願いしている本のタイトル案だ。

この間、国境の壁をなくして、企業も人も自由に行き来できるようにするのが、日本と世界の経済のあり方の基本だと思われてきた。そういう時代には、国家は企業活動に介入しないのが基本であって、経済企画庁のような省庁は不要とされ、廃止にいたったわけである。

しかし、トランプさんが当選したこと自体、あるいはそれに先だってイギリスがEU離脱を決めたのだって、国境の壁をなくすという判断の是非を問うものだ。日本でもこの問題がもっと議論されてしかるべきだろう。

ということで、この本をお願いしていて、昨日、現段階のものを見せていただいた。いやあ、すごく期待が高まる内容だった。

経済企画庁の初期に大きな役割を果たしたのは大来佐武郎(1914年〜1993年)である。経企庁の前身である経済安定本部の頃から中心にいた。その大来は、戦前、大東亜省にいたのだが、そこへ1945年6月、中国北京大使館の電力担当技師の後藤誉之助が東京への出張の仕事を終え、北京への帰任の挨拶に来たそうだ。その際、大来は、この戦争は負けることを確信していたらしく、「この戦争はもう長くないから東京に残れ。戦後の日本経済を今から系統的に研究しておくことが必要だ。僕は、今密かに準備を進めているから、それを手伝え」と後藤を説得したそうである。

まだ沖縄戦の最中である。さあ本土決戦だと盛り上がっていた時期に、そうやって冷静に判断している人がいたんだね。経済企画庁ができたのは、GHQからの指示が大きな役割を果たしたのであるが、日本側にもそういう動きがあって、それが結実したというわけだ。

その後も、日本経済のあり方が問われるいろんな問題があった。そもそも戦後直後の日本経済の復活の道筋をどう考えるかとか、所得倍増計画にあらわれた国民の暮らしをどう向上させるかとか、公害問題で浮上した日本経済とその歪みをどう調整するかとか、いわゆる消費者問題の登場とか、グローバリズムと国家の経済の関係とか、その他その他。

この本、そういう問題でのいろいろな議論と、そこでの政策判断の是非を、いろいろな人を登場させながら、とっても生き生きと描いている。そして、新自由主義とグローバリズムの流れのなかで、そういう役割を果たした経企庁を廃止するという判断がどうだったのかを問いかけ、現代にふさわしいその復活を提唱するものだ。

きっと評判になると思うけど、どうかなあ。夏頃に出版予定。

2017年1月13日

ようやく印刷・製本まで完了です。販売開始は、東京の書店は明日14日、関西は明後日15日、その他とアマゾン(予約販売中)は16日からと思われます。

昨日はトランプさんによる久々の記者会見もあり、世界中がその一挙手一投足を注目している感じですよね。世界が対テロ戦争と名づけられる枠組みに放り投げられたのも、ブッシュさんとそれを取り巻くネオコンの個性が大きく影響していたわけで、この個性だらけのトランプさんをどう迎え撃つのか、本気の勝負が開始されるのだと思います。

ただ、ブッシュさんのときは、9.11それ自体の重さというか、アメリカの被った被害の大きさという問題もあったわけです。しかし、トランプさんは、ただアメリカの利益第一というだけのことなので、同情したりひれ伏す必要はありません。しかも国益を追求するのは他の国にとっても大事なことなので、各国の国民がどう自分の哲学を提示して、真剣な議論をできるかが問われると思います。

この本、メディア関係には見本を送っていたのですが、ある通信社からはテーマと関連する書評執筆の依頼があったり、ある新聞記者からは週刊誌の連載のための取材依頼があったりと、発売前から注目されているようです。ありがたいことです。まあ、毎日トランプさんの話題で持ちきりですから、当然でしょうか。

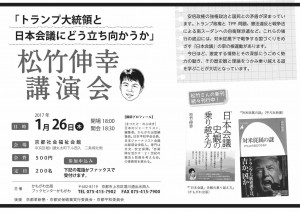

ということで、1月26日に開かれる講演会、ちゃんと成功させなければという自覚が強まってきました。「トランプ大統領と日本会議にどう立ち向かうか」。京都社会福祉会館で18時30分開会です。参加ご希望の方は、私宛にメールをください(フェイスブックのメッセージでもいいです)。

いまから東京に向かいます。仕事がいっぱいあります。

2017年1月12日

本日のニュースでいちばんびっくりしたのは、中国が「抗日戦争」の開始を、これまで1937年だったのを31年からにするとして、学校教育での教材を変えるよう通知したというものだった。朝日、読売、産経などに出ている。

なぜびっっくりかというと、31年(柳条湖事件をきっかけとした満州事変)が日中戦争の開始って、日本では常識に属することだからだ。それなのに、「抗日戦争」教育を重視する中国が、これまでなぜそんなことをしていたんだろうということだ。

と、書いてみた思ったけれど、これまでが当然だったのかもしれない。だって、共産党が抗日戦争で何らかの役割を果たしたと言えるのは、37年の国共合作以来のことだからだ。それまでは、満州事変があったのに、30年に始まる国共内戦が激化し、34年以降は、国民党軍に追われていく。36年にかけての、いわゆる「長征」である。10万人いた共産党軍が1万人を割り込んだとされる。これでは「抗日戦争」どころではなかっただろう。日本軍と戦ったのは国民党軍だった。

じゃあ、なぜ、31年からにすることにしたのだろう。国民党を評価するようなちゃんとした歴史を教えることにするんだろうか。

違うだろうね。この時期も共産党軍が日本と戦った主力だみたいな歴史をつくりあげるか(ねつ造教育)、あるいは「長征」そのものがのちの勝利を育んだという現在の歴史観をもっと鍛え上げてくるのか(価値観優先教育)、いずれかだろう。

ただ、実際にこの時期の歴史を「抗日戦争」という視点で勉強すれば、共産党の役割というものが、事実の部分も含めて視野に入ってこざるを得ないのも確かである。ねつ造は、短期的な成果しか生み出さない。かといって、「長征」の理念的な意義を強調すれば、じゃあその時期、日本軍と戦う中国人はいなかったのかということになる。

今回の措置が、多少とも、中国国民が共産党無謬論から抜け出ることにというか、共産党というものに対するまっとうな認識を持つことにつながってくれることを願う。あるいは、今回の措置を利用して、事実を正確に伝えようとする教師なども出てきてほしい。まあ、無理かもしれないけれどね。

2017年1月11日

いろいろ問題になっていて、確かに見ていて不快な気分にさせられるのが多いですけど、中には考えないといけないこともありますよね。たとえば自動車会社への攻撃もそうです。

トヨタその他がやり玉にあがっているわけですが、問題点はいくらでも指摘できます。企業の生産計画は何年も準備しているもので、突然変更はできないのだとか。メキシコへの悪影響はどうするのかとか。そもそも自由貿易に反するものだとか。

だけど、トランプさんは、アメリカ国内で売るものはアメリカ国内で生産しろって言っているだけですよね。それって、基本的な考え方として、おかしいんでしょうか。

いや、完全自由貿易論者の立場からすると、おかしいということになるでしょう。TPP推進論者から見ても、よくないということになるでしょう。だって、国境の壁をなくして自由貿易を推進しようということですから。

だけど、多少なりとも国内の産業や雇用を保護したいという立場からすると、そんなにヒドいことを言っているとは思えません。日本でだって、ずっと産業の空洞化が問題になってきましたよね。企業がどんどん生産拠点を中国や東南アジアに移していって、日本の産業の未来はどうなるのか、少なくない方が心配してきたと思うんです。

この流れをどう変えていくのか、これまでなかなか先が見えませんでした。日本に残ってもらうため税金とかを安くしたら、「大企業優遇」とか批判を受けますし、逆に海外に出る企業に制裁金を課すみたいなことは、対立と混乱を生み出すし。

その点、トランプさんは、ただつぶやくだけで、効果をあげているわけです。お金もかからない。国内での支持にもつながる。

ほんとうだったら、トヨタがメキシコに工場をつくるという計画に対し、日本国内で、「なぜメキシコなんだ、日本につくれ」という声があがってもいいんだと思うんです。だけど、そんな声は、与党からも野党からもあがりません。

いや、この場合は、アメリカで売るものだから、日本で生産とはならないのかもしれません。だけど、日本で売るものでも海外に生産拠点を移すということにたいしては、もっと異論がでて、それをどうコントロールしていくか、いろんな提案が出てきてもいいと感じます。

そういうことのきっかけになるなら、トランプさんの攻撃も意味がある(言い過ぎか!)かな?